UAD详解

1. 算法动机及开创性思路

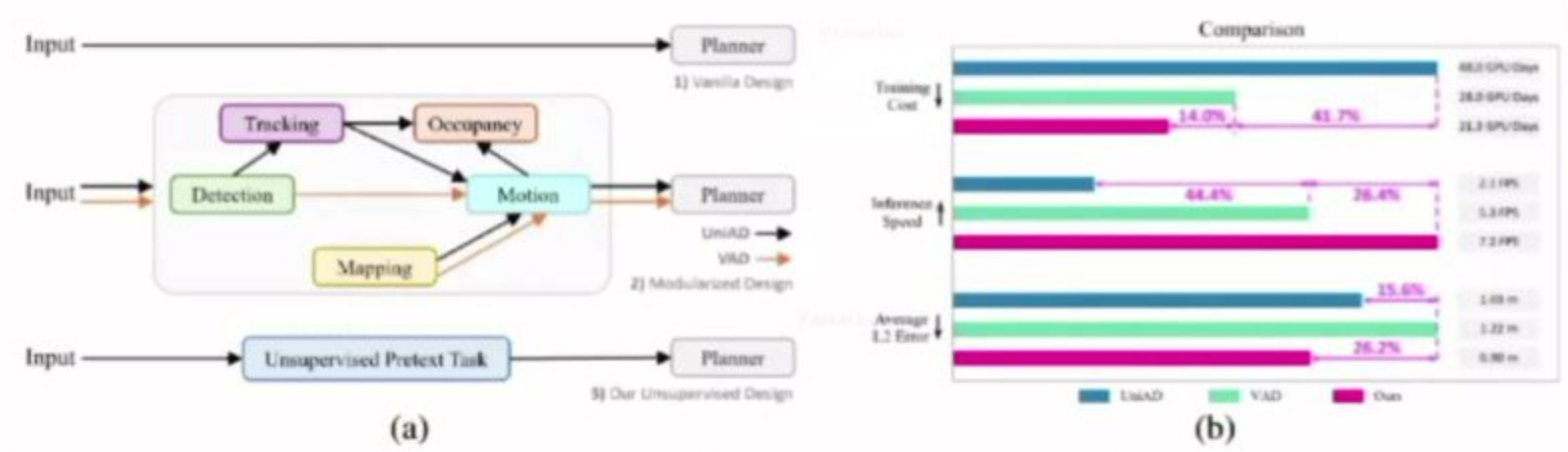

- 现存问题:Unity AD和VAD等方法需要大量人工标注和计算资源(Unity AD需48 GPU/天,VAD需28 GPU/天),导致数据扩展成本高昂。

- 核心观点:感知模块的标注量和设计复杂度并非提升规划性能的关键,扩大数据量才是核心。

- 创新策略:

- 无监督代理任务:将需要感知标签的监督学习改为无监督方式,消除标注成本

- 自监督方向感知:通过方向感知策略进一步提升规划性能

- 性能优势:推理速度达7.2 FPS(Unity AD仅2.1 FPS,VAD为5.3 FPS),训练仅需21.3 GPU/天

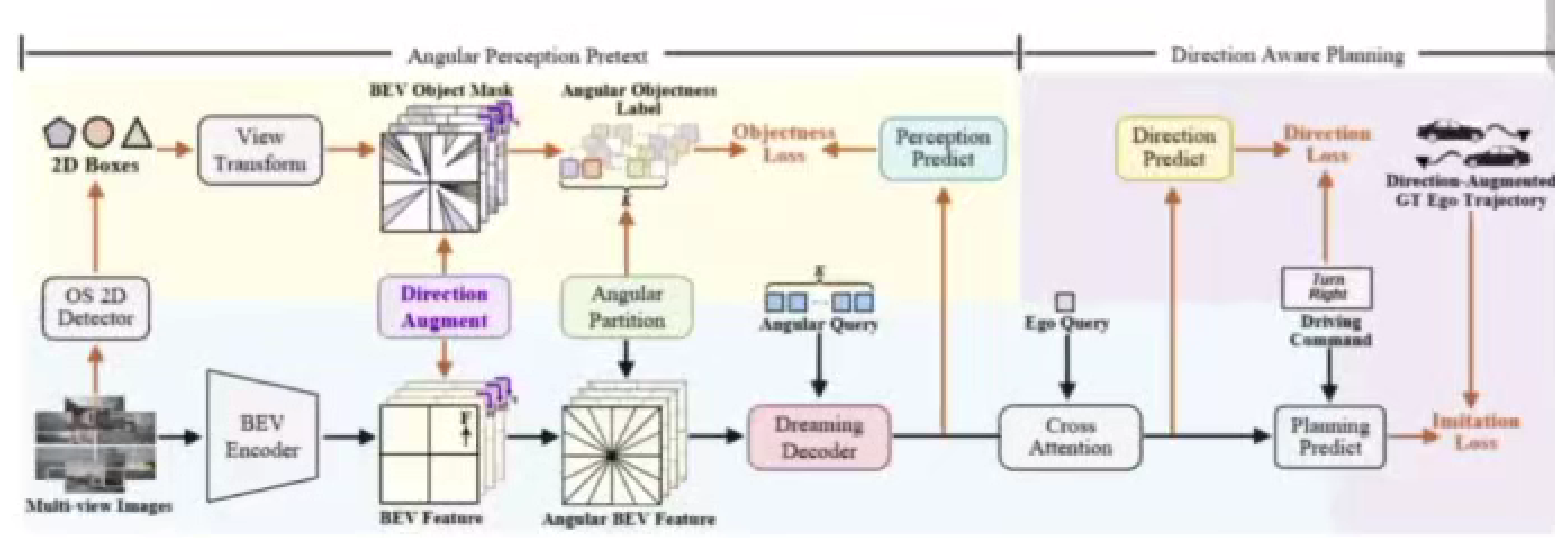

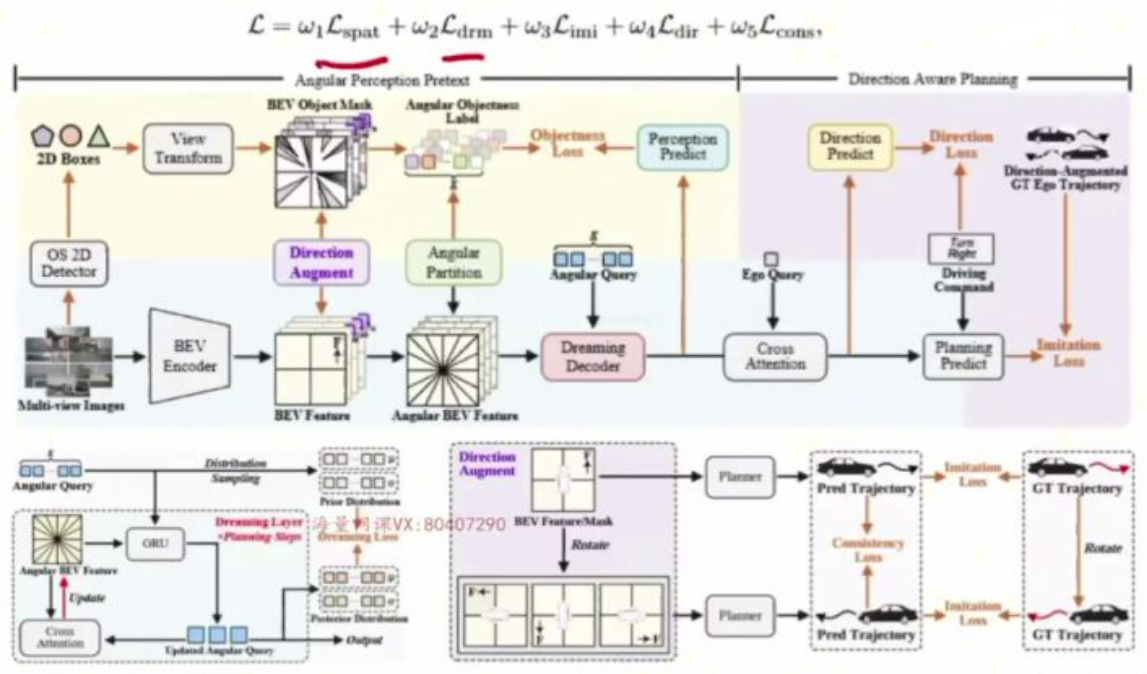

2. 主体结构

- 流程区分:

- 黑色箭头:推理阶段专用模块

- 橙色箭头:训练阶段特有模块

- 输入输出:环视图像→预测轨迹

1)角度感知代理任务

-

检测器

- 检测方法:采用GroundingDINO(开放集检测器)

- 开放集特性:可检测训练集未见的类别(如训练集只有猫狗,测试时能检测鸭子)

- 类别限定:仅检测vehicle/pedestrian/barrier三类

- 输出形式:2D检测框(非3D)

- 检测方法:采用GroundingDINO(开放集检测器)

-

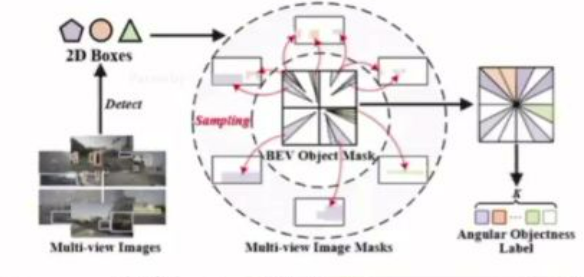

采样及bev特征图划分

- BEV转换:

- 近大远小效应导致扇形区域(近处物体投影范围小,远处范围大)

- 通过均匀角度划分将不规则mask转为规则区域

- BEV转换:

-

采样策略:

- 在BEV特征图随机采样点

- 采样点在2D框范围内置True,否则置False

- 区域内有任一True点则整个区域标记为存在物体

-

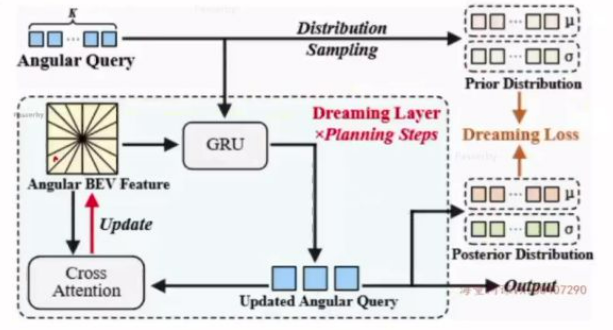

Dreaming decoder

- 工作原理:

-

初始化k个角度query(与BEV特征区域对应)

-

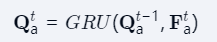

通过GRU实现自回归更新:

-

交叉注意力生成下一时刻特征:

-

- 工作原理:

-

监督方式:

- 计算相邻时刻query分布的KL散度

- 时刻为先验分布(基于当前特征)

- 时刻为后验分布(含未来信息)

2)方向感知规划模块

- 三大组件:

- 规划头:与Unity AD相同的模仿学习轨迹预测

- 方向增强:对BEV特征旋转90°/180°/270°

- 方向一致性:

- 预测轨迹需与旋转后的GT轨迹匹配

- 反向旋转后的预测轨迹需与原预测一致

- 驾驶行为分类:

- 按主车方向划分直行/左转/右转

- 通过三分类任务增强方向感知

3. 损失函数

- 复合损失:

- Lspat:扇形区域物体存在性的二分类交叉熵

- Ldrm:Dreaming decoder的KL散度损失

- Liml:模仿学习的轨迹预测损失

- Ldir:驾驶行为(直行/左转/右转)分类损失

- Lcos:旋转增强后的一致性损失

4. 性能对比

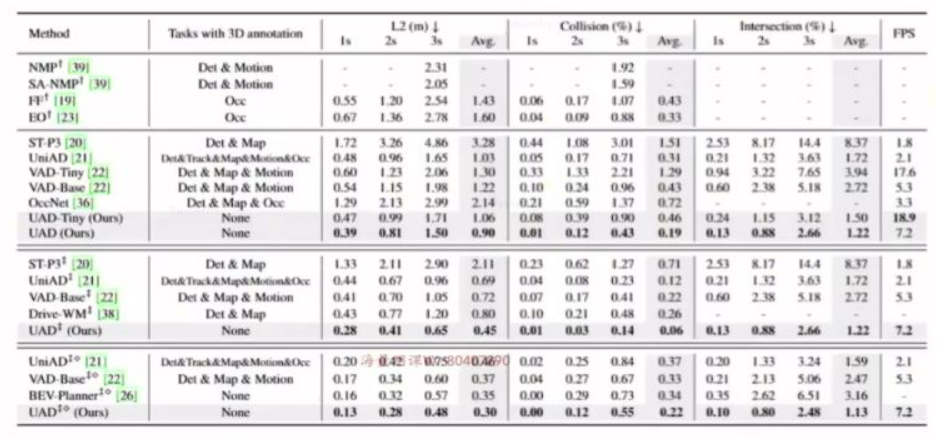

1)开环指标对比

- 评估指标:新增了与地图边界碰撞率指标,用于检测模型是否通过违规驾驶(如压线)来避免碰撞

- UAD优势:

- 在L2误差(1s/2s/3s)和碰撞率指标上全面领先

- 轻量化版本达到18.9FPS,比VAD-Tiny快3FPS

- 采用不同平均计算方式时仍保持最优性能

- 方法对比:

- NMP/SA-NMP仅使用检测和运动预测(L2误差2.31/2.05)

- ST-P3使用检测和地图(L2误差3.28)

- VAD系列增加运动预测(Base版L2误差1.22)

- UAD无需3D标注(L2误差0.90)

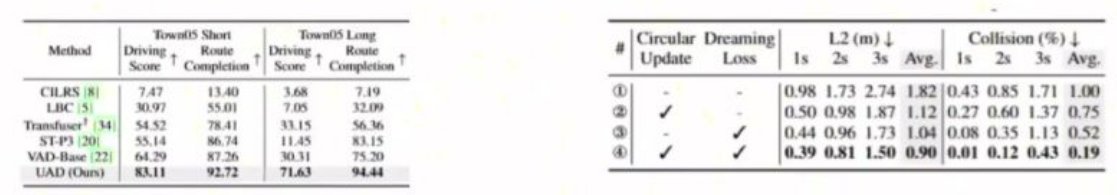

2)闭环仿真指标对比

- 评估指标:

- 路线完成率(Route Completion)

- 驾驶分数(Driving Score)

- 性能表现:

- CILRS:完成率13.4%,得分3.68

- LBC:完成率55.01%,得分7.05

- Transfuser:完成率78.41%,得分31.15

- VAD-Base:完成率87.26%,得分30.31

- UAD:完成率92.72%,得分71.63(最优)

3)Dreaming decoder消融实验

- 关键设计:

- BEV特征与query的循环更新机制

- 无监督代理任务(障碍物存在感知)

- 实验发现:

- 不加代理任务时L2误差达1.82,碰撞率1.00%

- 加入后L2降至0.90,碰撞率0.19%

- 循环更新使3s预测误差从2.74m降至1.50m

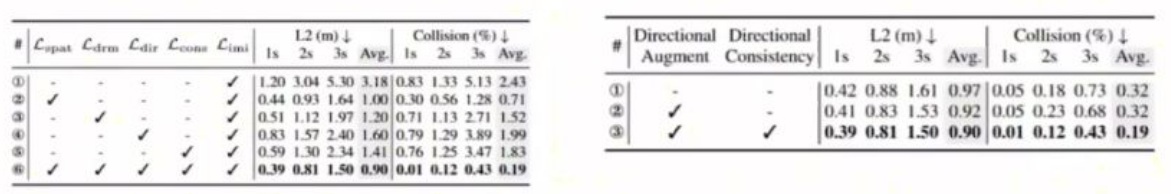

4)方向感知规划消融实验

- 组件对比:

- 仅用路径损失(Cpath):L2误差3.18

- 增加方向损失(Cdir):误差降至1.00

- 加入模仿损失(Cimi):误差反弹至1.20

- 最优配置:

- 完整模型L2误差0.90,碰撞率0.19%

- 方向一致性使左右转场景提升显著

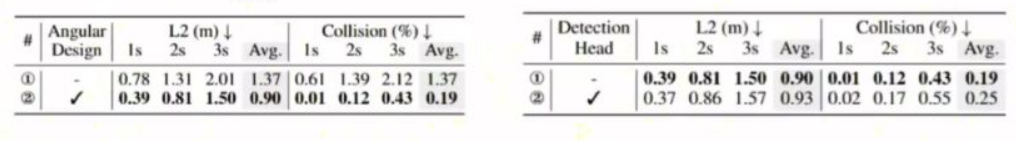

5)角度设计消融实验

- 扇形区域划分:

- 未划分时L2误差1.37,碰撞率1.37%

- 角度量化后误差降至0.90,碰撞率0.19%

- 效果验证:

- 证明角度敏感的特征表示对运动预测至关重要

- 与方向增强形成互补优化

6)3D检测头消融实验

- 实验设置:

- 对比有无3D检测头的性能差异

- 关键发现:

- 添加检测头导致L2误差从0.90增至0.93

- 碰撞率从0.19%上升至0.25%

- 验证了无需显式3D检测也能实现良好性能

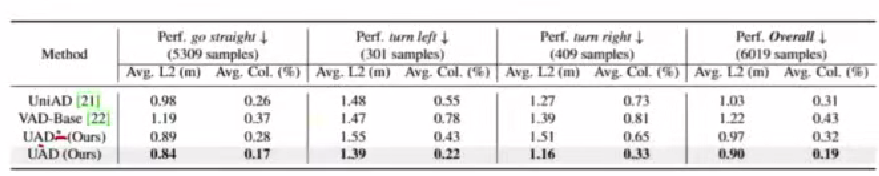

7)不同驾驶场景下的性能

- 场景划分:

- 直行(5309样本)

- 左转(301样本)

- 右转(409样本)

- 结果分析:

- 基线方法(UniAD):直行L2误差0.98,左转1.48

- UAD*(无方向增强):直行0.89,左转1.55

- 完整UAD:直行0.84,左转1.39(右转场景碰撞率下降50%)

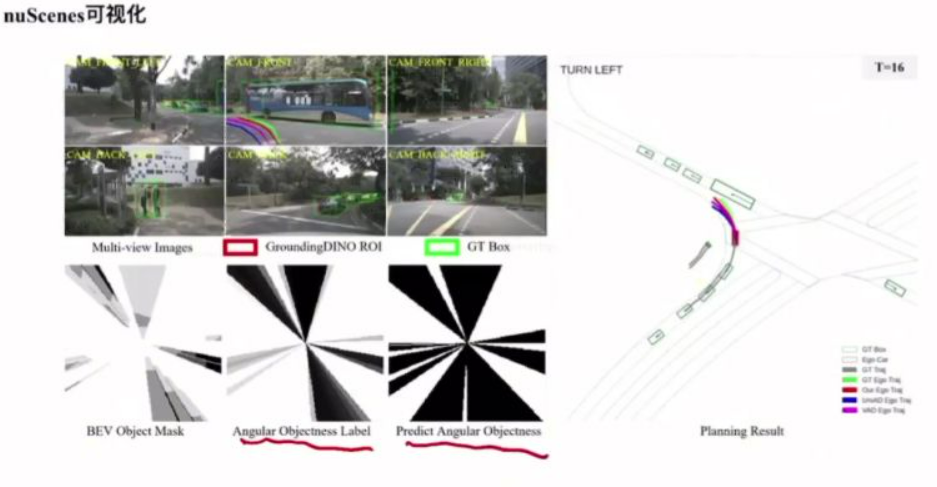

8)nuScenes可视化

- 可视化要素:

- 绿色:GT 3D框

- 红色:GroundingDINO检测结果

- BEV扇形区域物体掩码

- 轨迹对比:

- UAD(红)最接近GT轨迹(绿)

- UniAD(紫)会碰撞道路边界

- 验证了角度量化表征的有效性

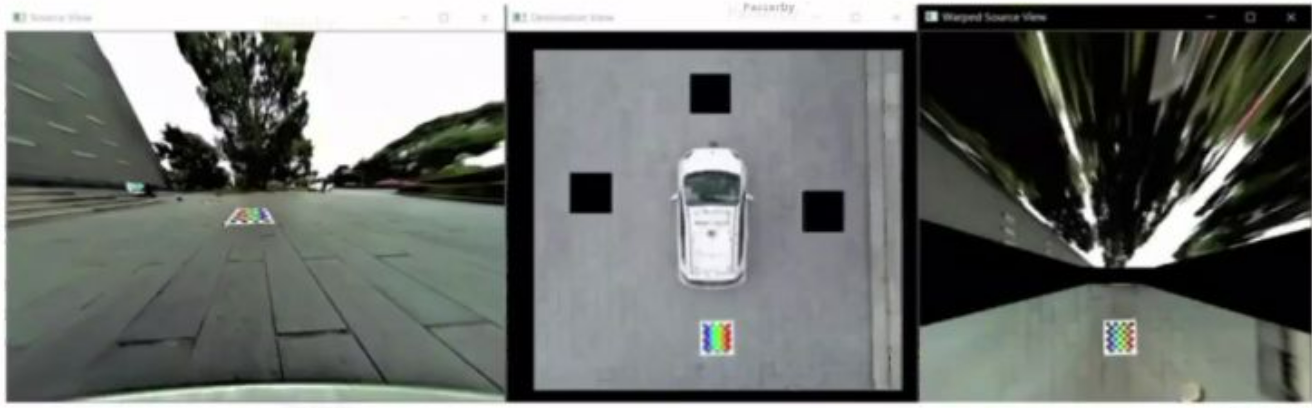

9)Carla仿真可视化

- 典型场景:

- ST-P3(黄)轨迹停在人行道

- Transfuser(蓝)会碰撞行人

- UAD动态调整:行人通过后才继续行驶

- 方法优势:

- 避免使用人工标注的3D检测标签

- 通过方向增强提升复杂场景表现

- 计算效率优化(Base版7.2FPS)