Embedding上限在哪里?- On the Theoretical Limitations of Embedding-Based Retrieval

论文:https://arxiv.org/html/2508.21038v1

核心内容总结

该论文由Google DeepMind与约翰·霍普金斯大学团队合作完成,聚焦单向量嵌入模型在信息检索中的根本性局限,通过“理论推导-最优实证-真实任务验证”的三层逻辑,明确维度与文档组合表示能力的核心约束,并提出突破方向,为嵌入模型研究提供关键参考。

一、研究背景与动机

向量嵌入模型近年被广泛应用于检索、推理、指令遵循等任务,研究界常认为“通过更好数据、更大模型可突破现有局限”。但论文指出:此前研究提及的理论局限被归因于“不切实际的查询”,忽视了真实场景中简单查询也可能触发问题;且随着基于指令的检索任务增多(需用逻辑运算符关联文档),模型需表示的top-k文档组合数量激增,单向量范式的固有局限亟待系统性揭示。

二、核心研究内容与关键发现

1. 理论层面:建立“维度-组合表示”的约束关系

核心逻辑:单向量嵌入模型通过向量点积建模“查询-文档相关性”,其能返回的top-k文档组合数量,受限于嵌入维度d——维度不足时,必然存在无法覆盖的组合。

关键推导:引入“行序保持秩(rankₒₚ)”“行阈值秩(rankᵣₜ)”等定义,关联矩阵符号秩(sign rank)证明:对于二进制相关性矩阵A,模型需至少rank₊(2A-1ₘₓₙ)-1维才能精确表示A的相关性,固定维度d的模型必然存在无法表示的组合。

2. 实证层面:最优场景验证理论(自由嵌入实验)

为排除自然语言、泛化等干扰,验证“局限源于维度本身”,设计无约束向量优化实验:

实验设计:向量不依赖预训练模型,直接通过Adam优化器+InfoNCE损失为测试任务定制;数据覆盖所有top-2组合,逐步增加文档数n至模型无法100%准确返回,记录“临界n值”(维度d能覆盖的最大文档数)。

结果:维度与临界n值呈三次多项式关系(y=-10.5322+4.0309d+0.0520d²+0.0037d³,R²=0.999);外推显示512维临界n≈50万、4096维≈2.5亿,远无法满足web-scale检索需求,证明理论约束在理想场景仍成立。

3. 真实任务验证:LIMIT数据集暴露顶尖模型短板

构建极简自然语言数据集LIMIT,聚焦“组合表示能力”:

数据集设计:以“人物-喜好属性”为载体(如“Jon likes Quokkas”),查询仅问“谁喜欢X”(k=2),含5万文档(46个核心相关文档+49950个不相关文档)+1000个查询(覆盖46个文档的所有top-2组合),qrel矩阵为“密集模式”(最大化组合数)。

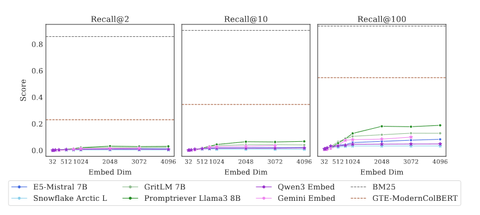

测试结果:顶尖单向量模型(GritLM、Gemini Embeddings等)表现极差,完整版本recall@100<20%,小型版本(46个文档)recall@20不达标;维度越大性能越好,多样化指令训练的模型(如Promptriever)因维度利用更充分表现更优;非单向量模型(BM25稀疏模型、gte-ModernColBERT多向量模型)优势显著,证明突破单向量范式可缓解局限。

额外验证:通过“训练集/测试集微调对比”排除“领域偏移”,证实失败源于“组合表示难度”;通过四种qrel模式对比,确认“密集组合”是核心难题。

4. 替代方案探索

指出单向量模型的局限无法通过增大维度规避,提出三类潜在架构:

交叉编码器(如Gemini-2.5-Pro):无维度限制,LIMIT上100%解决任务,但计算成本高,仅适用于重排序;

多向量模型(如gte-ModernColBERT):通过多向量+MaxSim运算提升表达能力,但未适配指令/推理任务;

稀疏模型(如BM25):高维度覆盖更多组合,但依赖词汇重叠,无法应对无词汇关联的指令任务。

三、研究结论与局限性

1. 核心结论

单向量嵌入模型的“维度-组合表示能力”约束是根本性局限,仅靠增大维度无法覆盖所有top-k组合;

现有评估数据集(如BEIR)因查询覆盖窄无法暴露该局限,LIMIT填补空白;

基于指令的检索会加剧组合需求,研究界需跳出“单向量+大维度”思路,探索替代架构。

2. 局限性

理论仅适用于单向量模型,未扩展到多向量等架构;

未针对“允许部分误差”的场景提供理论约束;

无法预先证明模型会在哪些特定组合上失败,仅知存在无法完成的任务。

四、研究价值

首次从理论、实证、真实任务层面系统揭示单向量嵌入模型的根本性局限,打破“更大模型/更多数据可解决所有检索问题”的认知,为检索模型研究指明新方向——聚焦“突破单向量范式”,探索更灵活的表示架构以应对复杂指令检索需求。

1 当前问题

一、核心背景:信息检索的技术演进与任务拓展

1. 技术范式的两次关键转变

过去20年,信息检索(IR)领域完成了从“稀疏技术主导”到“神经模型核心”的跨越:

传统阶段:依赖BM25等稀疏技术,通过关键词匹配构建稀疏向量(仅部分维度有值)判断查询与文档相关性,核心是“字面匹配”,泛化能力弱;

当前阶段:以神经语言模型(如BERT衍生模型)为基础,采用“单向量嵌入”模式——将查询/文档映射为固定维度的稠密向量(所有维度均有值),通过向量相似度(如余弦相似度)评估相关性,即“稠密检索”。这种模式的核心优势是**泛化性强**,能适配新的检索场景,无需针对特定任务重新设计规则。

2. 模型任务的不断升级与社区期望

随着技术发展,稠密检索模型被赋予越来越复杂的任务:从基础文本匹配,逐步拓展到逻辑组合查询(如“飞蛾或昆虫或瓜德罗普岛的节肢动物”)、推理型检索(如“找和某LeetCode题共享‘动态规划’子任务的题目”)。

为推动技术边界,学术界提出“指令跟随型检索基准”(如QUEST、BRIGHT),要求模型能理解**任意查询的相关性定义**——比如用户自定义“相关”是“包含某子任务”“符合某逻辑规则”,隐含期望是“模型能处理所有可定义的检索任务”,仿佛只要持续优化模型、增加数据,就能突破所有检索难题。

二、研究动机:打破“模型万能”的认知误区

现有研究存在一个关键盲区:多数工作聚焦于“如何通过更大模型、更多训练数据提升嵌入模型性能”,且默认“模型表现差仅因查询不切实际,合理查询总能通过优化解决”。

但本文指出:嵌入模型本质是将文本映射到**几何空间的向量**,其表示能力受限于数学规律(如向量维度、几何空间能承载的“相关性组合数量”)。因此,需跳出“纯实证优化”的思路,从**理论层面**揭示嵌入模型的根本局限性——这正是当前研究的空白。

三、核心研究目标与三大关键方法

本文的核心是“用理论+实证+现实案例,证明嵌入模型存在不可突破的表示局限”,具体通过三方面实现:

1. 理论层面:绑定嵌入维度与表示能力

研究团队借鉴**通信复杂度理论**和**几何代数**,建立了“嵌入维度(d)”与“可表示的top-k文档组合数量”的数学约束关系:

核心结论:对于固定的嵌入维度(d),无论设计何种查询向量,都存在某些“top-k文档组合”(即查询应返回的前k个相关文档),无法通过嵌入模型准确返回。

逻辑本质:向量的表示能力由“能编码的‘查询-相关文档’组合数量”决定,而这个数量受限于向量维度——维度越小,能覆盖的组合越少,必然存在“无法表示的组合”,这是数学层面的硬约束,而非“模型没训练好”的问题。

2. 实证层面:验证理论的“理想场景”

为排除“数据不足”“模型结构差”等干扰,研究设计了“自由嵌入优化”实验——模拟“完美嵌入模型”:

实验逻辑:不限制向量的自然语言含义,直接用测试集的“查询-文档相关性”标签,通过梯度下降优化向量(相当于让向量“为测试任务量身定制”);

关键发现:每个嵌入维度(d)都有一个“临界点”——当文档数量超过该点,(d)维向量无法编码所有top-k组合;且“维度-临界点”的关系可通过三次多项式精准建模(如(d=512)时,临界点约为50万文档,(d=4096)时约为2.5亿文档)。

重要启示:即便在“向量可自由优化”的理想场景,嵌入模型仍受维度限制,现实中受自然语言语义约束的模型,表现只会更弱。

3. 现实层面:用LIMIT数据集直观“显形”局限

为让理论局限更易理解,研究构建了**LIMIT数据集**,用“极简任务难倒SOTA模型”的反差,凸显问题:

数据集设计:文档是“人物-喜好”(如“Jon喜欢苹果”),查询是“谁喜欢X?”,仅需返回2个相关文档;但覆盖了“所有可能的top-2组合”(选46个核心文档,其top-2组合共1035个,匹配1000个查询),并加入4.995万不相关文档模拟真实检索干扰;

测试结果:即便任务简单,当前最先进的嵌入模型(如Gemini Embeddings、GritLM)在LIMIT上的召回率(Recall@100)仍低于20%,小维度模型更是完全无法完成任务——证明理论局限在现实场景中真实存在。

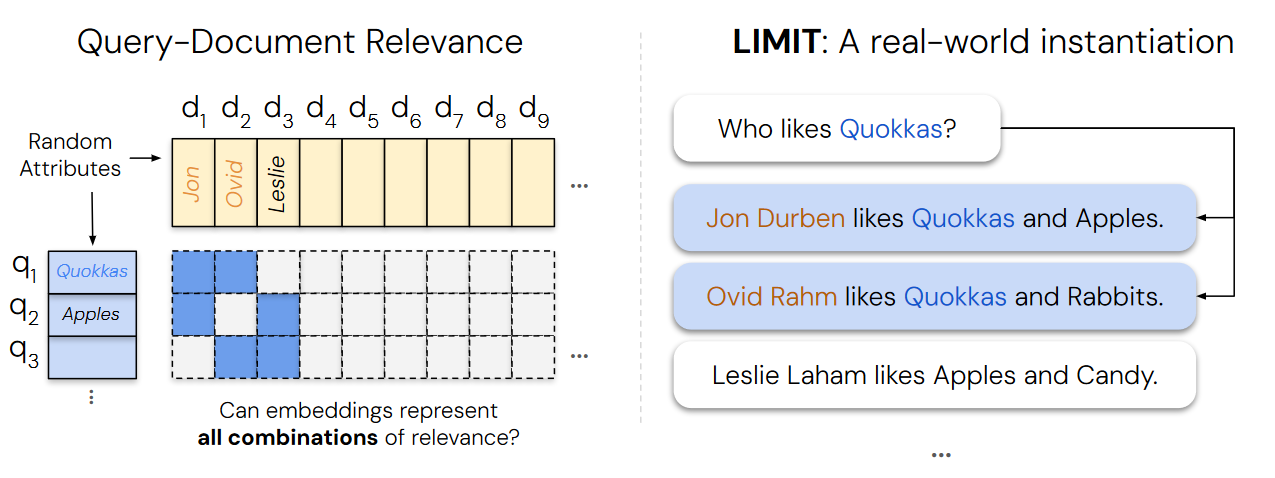

这张图通过左右两部分,直观展现了**“嵌入模型能否表示查询与文档相关性的所有组合”**这一核心问题,并以LIMIT数据集为例,将抽象的理论问题具象为真实世界的自然语言任务。

左侧:查询 - 文档相关性的抽象表示

文档(Documents):图中展示了多个文档(d_1到d_9等),每个文档关联“人物 + 随机属性”(如d_1对应Jon、d_2对应Ovid、d_3对应Leslie)。

查询(Queries):设计了多个查询(q_1、q_2、q_3等),每个查询聚焦一个属性(如q_1是“Quokkas”、q_2是“Apples”)。

相关性矩阵(Relevance Matrix):用蓝色方块表示“查询 - 文档相关”,白色表示“不相关”。矩阵呈现出不同查询与文档的关联组合,核心疑问是:嵌入模型能否表示所有这样的相关性组合?

右侧:LIMIT数据集的真实场景实例

LIMIT是为测试嵌入模型“组合表示能力”构建的自然语言数据集,这里以具体例子说明:

查询:“Who likes Quokkas?”(谁喜欢短尾矮袋鼠?)

相关文档:

“Jon Durben likes Quokkas and Apples.”(Jon Durben喜欢短尾矮袋鼠和苹果);

“Ovid Rahm likes Quokkas and Rabbits.”(Ovid Rahm喜欢短尾矮袋鼠和兔子);

不相关文档:“Leslie Laham likes Apples and Candy.”(Leslie Laham喜欢苹果和糖果)——因不含“Quokkas”,与查询不相关。

通过这种“极简自然语言任务”,LIMIT将左侧抽象的“查询 - 文档相关性组合”问题,落地为模型可直接处理的真实场景,用于验证:**嵌入模型在这类简单任务中,是否仍存在“无法表示所有相关组合”的局限**。

2 相关研究

2.1 神经嵌入模型

近年神经嵌入模型发展迅速,应用从文本网页搜索拓展到指令跟随、多模态检索,进步依托预训练LM、多模态LM及指令跟随技术的突破,检索领域涌现出多模态(如CoPali)、指令跟随(如Instructor)、预训练LM转化(如GritLM)等代表性模型。本文虽聚焦文本表示,但结论适用于所有模态的单向量嵌入模型,且指出模型会随表示范围扩大触及理论局限,这是现有研究未关注的点。

2.2 稠密检索的实证任务

现有研究通过跨领域适配、多指令理解、推理型检索三类任务推动稠密检索边界,使模型聚焦语义理解,需处理的相关性组合激增。此前研究仅观察到模型实证局限(如小维度假阳性多),但未解释根源;本文则建立嵌入维度与查询相关性矩阵符号秩的理论关联,填补这一空白。

2.3 向量的理论局限

传统“k阶沃罗诺伊图”虽与top-k检索相似,但区域数量难约束,对IR指导有限。本文另辟路径,将top-k检索任务转化为数学约束,推导嵌入维度下界,借鉴通信复杂度理论用矩阵符号秩确定边界,还提出通过“自由嵌入实验”间接确定符号秩下界,为嵌入模型维度需求提供理论依据。

3 用数学语言定义“嵌入模型能做什么”

3.1 形式化定义:把“相关性”转化为可计算的数学概念

要分析嵌入模型的能力,首先需要将“查询-文档相关性”“向量得分排序”等模糊概念,转化为严格的数学定义,核心是以下3组定义:

1. 基础场景与向量映射逻辑

场景设定:假设有(m)个查询、(n)个文档,用二进制矩阵(A)(A_{ij}=1)表示文档(j)与查询(i)相关,(A_{ij}=0)则不相关)描述“真实相关性”;

向量映射:嵌入模型将查询(i)映射为(d)维向量(u_i),文档(j)映射为(d)维向量(v_j),用**点积(u_i^T v_j)** 计算“查询-文档相似度得分”;

核心目标:得分需满足“相关文档得分>不相关文档得分”,即通过向量得分还原矩阵(A)的相关性排序。

2. 行序保持秩(rank_{rop} A):“正确排序”所需的最小维度

定义本质:找到一个秩最小的得分矩阵(B)(B_{ij}=u_i^T v_j),使得(B)能完全还原(A)每一行的“相关性顺序”——只要(A)中“文档(j)比文档(k)相关”(A_{ij}>A_{ik}),(B)中“文档(j)得分就比文档(k)高”(B_{ij}>B_{ik});

通俗理解:这是嵌入模型的“基本要求”——如果连“相关文档排在前面”都做不到,模型就是无效的。(rank_{rop} A)就是满足这个要求的**最小嵌入维度**。

3. 阈值可分秩(rank_{rt} A)、(rank_{gt} A):“清晰区分”所需的最小维度

除了“排序”,还可通过“阈值”区分相关与不相关文档,由此衍生两个定义:

行阈值可分秩(rank_{rt} A):为每个查询单独设一个阈值(tau_i),让所有相关文档得分>(tau_i),不相关得分<(tau_i),满足这个条件的最小维度;

全局阈值可分秩(rank_{gt} A):用**同一个阈值(tau)** 对所有查询生效,满足“相关得分>(tau)、不相关得分<(tau)”的最小维度;

关键关系:全局阈值比行阈值更严格(一个阈值适配所有查询),因此(rank_{gt} A)通常大于(rank_{rt} A)。

3.2 理论边界:证明“排序”与“阈值”等价,且受限于符号秩

通过两个命题,将前面的定义与“矩阵符号秩”绑定,推导出嵌入维度的“硬约束”。

1. 命题1:行序保持秩 = 行阈值可分秩(rank_{rop} A = rank_{rt} A)

证明逻辑:

(必要性)若能通过阈值区分(rank_{rt} A),则必然能正确排序(rank_{rop} A)——因为相关文档得分都在阈值上,不相关都在阈值下,顺序自然正确;

(充分性)若能正确排序(rank_{rop} A),则必然能找到阈值区分(rank_{rt} A)——将“所有相关文档得分的最小值”与“所有不相关文档得分的最大值”中间设为阈值即可;

结论意义:“正确排序”和“阈值区分”是嵌入模型表示能力的**同一本质**,不需要额外维度,两者对维度的要求完全一致。

2. 命题2:维度受限于“符号秩”,存在明确上下界

要理解这个命题,首先需明确“符号秩”的定义:

符号秩(rank_{pm} M):将二进制矩阵(A)转化为±1矩阵(M)(M=2A-1),相关为1、不相关为-1),能“保持(M)中元素符号”的最小矩阵秩——即找到一个低秩矩阵(B),让(B)中正数对应(M)的1,负数对应(M)的-1。

命题2的核心结论是:

![]()

通俗解读:

下界:要实现“正确排序/阈值区分”,嵌入维度至少为“符号秩-1”;

上界:维度最多为“符号秩”时,一定能实现“正确排序/阈值区分”;

关键推论:若矩阵(A)的符号秩远大于嵌入维度(d),**无论如何优化模型,都无法让嵌入模型正确表示所有相关性**——这是数学层面的硬约束,而非工程问题。

3.3 推论:理论结论如何指导实际研究?

将前面的数学推导转化为对嵌入模型实践的指导,核心是两点:

1. 固定维度下,必然存在“无法表示”的检索任务

逻辑:存在“符号秩任意大”的相关性矩阵(A)(比如文档数量极多、相关性组合极复杂的矩阵);

结论:对任何固定维度(d)(如512、4096),总有某些检索任务的(A)符号秩>(d+1),此时嵌入模型必然失效——这解释了为何在LIMIT数据集上,即使SOTA模型也表现极差。

2. 可通过“自由嵌入优化”间接测符号秩

逻辑:若能通过(d)维自由嵌入(直接优化向量,不考虑自然语言约束)实现“行序保持”,则(A)的符号秩≤(d+1);

意义:为“无法直接计算符号秩”(符号秩计算难度极高)提供了替代方案——通过实验找到“能实现排序的最小(d)”,即可间接确定符号秩的上界,这也是第4章“自由嵌入实验”的理论依据。

4 最优场景下的优化实验

一、实验核心目标:锁定维度局限的本质

针对“真实任务中模型表现差,是维度问题还是工程优化(如自然语言理解、训练不足)问题”的质疑,本实验通过构建“无任何现实约束”的理想场景,剥离自然语言建模、数据泛化等干扰因素,直接测试嵌入模型的**理论性能上限**。若此场景下维度不足仍导致任务失败,则可证明“嵌入模型的局限源于维度本身,而非工程优化缺陷”,为前文“嵌入维度受符号秩约束”的理论结论提供最强实证支撑。

二、实验设计逻辑:如何打造“性能上限场景”

为最大化模型拟合能力,实验从“向量优化、数据构造、训练配置”三方面入手,确保结果能反映维度的真实约束:

1. 向量层面:无约束的“自由嵌入”

核心设定:不依赖任何预训练语言模型,每个查询/文档的向量均为独立可优化参数,通过梯度下降直接定制——相当于为测试任务“量身打造最优向量”;

关键价值:无需学习自然语言语义,无需泛化到新数据,仅需拟合测试集的“查询-文档相关性”,这是嵌入模型能达到的**性能天花板**(真实模型受限于语言理解,性能必然低于此)。

2. 数据层面:全覆盖的“top-k组合”

固定k=2(每个查询需返回2个相关文档),构建“所有可能的top-2组合”作为查询:例如n个文档对应n选2个查询(覆盖所有相关性组合);

设计目的:避免测试“模型能否学习特定语义”,转而聚焦“维度能否覆盖所有相关性组合”。当n增大时,组合数呈指数级增长,维度的约束会更快显现。

3. 训练层面:最大化拟合的配置

优化策略:用Adam优化器(平衡速度与效果)、InfoNCE损失(高效区分相关/不相关文档),全数据集批量训练(每次更新用所有查询-文档对),并对向量归一化(与真实嵌入模型一致);

早停机制:当损失1000次迭代无下降时停止训练,避免无效计算,确保结果反映“能否拟合”而非“训练时长不足”。

4. 关键指标:临界n值——维度能力的量化标尺

定义:逐步增加文档数量n,直到模型无法实现100%准确率(即无法覆盖所有top-2组合),此时的n即为“临界n值”;

意义:临界n值直接对应维度d的表示能力——d越大,临界n值越高,能覆盖的相关性组合数越多。

5. 结果建模:多项式拟合与规模外推

现实限制:当n过大时,组合数会爆炸(如5万文档的top-20组合数远超宇宙原子数),实验仅测试小n、d;

外推价值:通过三次多项式(y=-10.53+4.03d+0.052d²+0.0037d³,R²=0.999)拟合“d-临界n值”关系,可推算大维度表现(如d=512时临界n≈50万,d=4096时≈2.5亿)。

三、实验核心价值:为理论结论“盖棺定论”

1. 验证理论:维度与表示能力的绑定不可突破

外推结果显示,即便理想优化场景下,d=4096的嵌入维度仅能覆盖2.5亿文档的top-2组合,而web-scale检索(数十亿文档)的组合数远超此上限——证明“维度决定表示能力”的理论结论成立,且该约束无法通过工程优化规避。

2. 反衬现实:真实模型的局限更严峻

自由嵌入是“理想场景”,而真实模型需兼顾自然语言理解、泛化到新数据,其能覆盖的组合数远低于理想值。这也解释了为何在LIMIT数据集上,SOTA模型表现极差——即便理想模型都有维度局限,真实模型更无法突破。

5 评测构建与优化

一、为何要关联真实世界数据集?—— 填补“理论”与“现实”的 gap

自由嵌入实验虽能证明“维度不足会导致表示能力受限”,但存在明显局限性:实验中向量可无约束优化,无需学习自然语言语义、无需泛化到新数据,完全是“为测试任务量身定制”的理想状态。而真实嵌入模型需面对自然语言理解、数据泛化等现实挑战,理论结论能否直接迁移至真实模型,仍需验证。

因此,第五章围绕两个关键问题展开:

现有主流检索数据集,能否有效暴露嵌入模型的维度局限?

真实的最先进(SOTA)嵌入模型,在专门设计的、贴近真实语言场景的任务中,是否会因维度不足而失败?

二、现有数据集的“致命缺陷”—— 测不出维度局限

现有检索数据集(如QUEST、BrowseComp)因标注成本高、计算开销大,在设计上存在明显短板,导致无法发现嵌入模型的维度问题,具体体现在两方面:

1. 查询覆盖范围极小,组合空间近乎“未触碰”

现有数据集的查询数量远不足以覆盖“查询-文档相关性(qrel)的所有组合”。以QUEST数据集为例:

规模:含32.5万文档,每个查询需返回20个相关文档;

理论组合数:top-20文档的可能组合数达C(325k,20)=7.1×10⁹¹(远超可观测宇宙原子数10⁸²);

实际查询数:仅3357个,仅能覆盖组合空间的“ infinitesimally small part(极小部分)”。

这意味着,模型在现有数据集上表现优异,可能只是“恰好覆盖了有限的测试样本”,而非真正具备应对所有查询组合的能力——现有数据集根本无法测试出维度局限。

2. 查询设计复杂,掩盖核心问题

现有数据集常使用复杂查询运算符(如QUEST的“OR”、BrowseComp的5+条件+范围运算符),这些设计本身会增加任务难度(如逻辑推理、多条件整合),导致模型性能差时,无法判断是“维度不足”还是“无法处理复杂运算符”。例如,QUEST的“Novels from 1849 or George Sand novels”,模型失败可能是因不会处理“OR”逻辑,而非不能表示文档组合——这种设计偏离了“测试维度表示能力”的核心目标。

三、LIMIT数据集:专为测试“维度局限”而生

为精准验证“嵌入模型能否表示所有top-k组合”,研究者摒弃现有数据集的复杂设计,构建了LIMIT数据集——核心思路是“剥离所有无关干扰,只聚焦组合表示能力”,让任务“看似极简”却能直击维度问题的本质。

1. 数据集构建:极简设计,排除干扰

LIMIT以“人物-喜好属性”为核心构建自然语言内容,确保任务无额外难度,具体设计如下:

内容载体:文档记录“人物+喜好”(如“Jon likes Quokkas and Apples”),查询仅问“谁喜欢某一属性”(如“Who likes Apples?”)——无需复杂语义理解,仅需匹配“属性与人物”的对应关系;

关键约束:

文档短:每人属性<50个,避免“长文本处理”干扰;

查询简单:每个查询仅含1个属性,排除“多条件整合”难度;

固定k=2:每个查询对应2个相关文档,聚焦“top-2组合”的表示能力(与前文自由嵌入实验的k=2保持一致,便于理论关联);

规模与版本:

完整版本:5万文档(46个核心相关文档+49950个不相关文档)+1000个查询(覆盖46个核心文档的top-2组合,C(46,2)=1035,略多于1000以保证统计性);

小型版本:仅保留46个核心相关文档,排除“无关文档干扰”,专注测试模型对核心组合的表示能力。

2. qrel矩阵选择:故意选“最难”的密集模式

研究者推测“qrel矩阵关联性越强(即文档组合越密集),模型表示难度越高”(因需覆盖更多组合)。尽管无法通过理论严格证明“最密集矩阵最难”,但基于直觉和理论推导,LIMIT选择“能覆盖最多组合”的密集qrel矩阵——确保数据集能最大化暴露维度局限。

3. 测试模型:覆盖主流类型,对比差异

为全面验证维度局限,研究者测试了两类模型,以凸显“单向量嵌入模型的短板”:

单向量嵌入模型:涵盖SOTA模型(如GritLM、Gemini Embeddings、Qwen 3 Embeddings等),维度范围1024-4096,训练方式包括指令微调、硬负样本优化等;

非单向量模型:作为对比,包括稀疏模型(BM25)、多向量模型(gte-ModernColBERT)、token级TF-IDF(理论上能100%解决任务,作为“性能上限”参考)。

同时,为验证“维度大小的影响”,所有模型均测试“完整维度”和“截断维度(通过MRL降至32维)”——确保能清晰观察维度与性能的关联。

四、LIMIT测试结果:SOTA模型“集体翻车”,维度是关键

LIMIT的测试结果远超预期:即便任务极简,单向量嵌入模型仍表现糟糕,且维度、模型类型直接决定性能,具体结果如下:

1. 单向量模型性能极差,任务“看似简单却完不成”

完整版本:所有单向量模型的recall@100均低于20%——意味着即便返回100个文档,也难以命中2个相关文档;

小型版本(仅46个文档):即便放宽至recall@20,模型仍无法达标——46个文档中返回20个,仍难以覆盖2个相关文档,充分说明模型无法表示所有top-2组合。

2. 维度越大,性能越好:直接验证理论结论

测试结果显示,嵌入维度与性能呈明显正相关:维度从32维提升至4096维时,模型性能(如recall@2、recall@100)显著上升。例如,GritLM在32维时recall@100接近0,4096维时提升至12.9%——这与前文“维度决定表示能力”的理论结论完全一致,证明真实模型中,维度仍是核心限制因素。

同时,经过多样化指令训练的模型(如Promptriever)表现相对更优,研究者推测其原因是“这类模型能更充分利用嵌入维度”,而仅针对窄范围任务训练的模型(如部分MRL模型),对维度的利用效率较低。

3. 非单向量模型优势显著:突破单向量范式是出路

与单向量模型形成鲜明对比的是,非单向量模型在LIMIT上表现优异:

BM25(稀疏模型):得分接近满分,recall@100达93%;

gte-ModernColBERT(多向量模型):虽未达满分,但性能远超单向量模型(如recall@100达61.8%)。

这一结果证明,“突破单向量范式”(如稀疏高维度、多向量表示)能有效缓解维度局限——与理论推导中“维度不足是单向量模型的核心问题”相呼应。

五、性能低下的根源:不是“领域偏移”,是“任务固有难度”

面对LIMIT的糟糕结果,研究者首先怀疑“是否因领域偏移(如‘人物-喜好’领域与常见搜索领域不同)导致模型不适应”,为此设计了专门的验证实验:

1. 实验设计:对比“训练集微调”与“测试集微调”

模型:选用现成的lightonai/modernbert-embed-large;

训练数据:

训练集:用非测试属性合成的“人物-喜好”数据(与LIMIT同领域,排除领域偏移);

测试集:LIMIT的官方测试集(直接过拟合测试样本);

维度控制:训练时将隐藏层投影到不同维度(32-1024维),而非用MRL。

2. 结果:排除领域偏移,证实“任务固有难度”

训练集微调:性能几乎无提升——recall@10从接近0仅升至2.8%,说明模型在同领域数据上训练后,仍无法应对任务,排除“领域偏移”原因;

测试集微调:模型可通过过拟合完成任务——仅12维就能拟合46个文档的组合,但64维的真实模型仍无法完全解决,说明真实模型的局限远大于“自由嵌入”(理想场景),核心是“维度不足+自然语言约束”的双重限制。

这一结果进一步证明,LIMIT上模型性能差的根源是“任务固有难度(需表示所有top-k组合)”,而非工程层面的领域适配问题——维度局限是真实且难以通过训练规避的。

六、qrel模式验证:“密集组合”才是真难题

为进一步确认“组合数量决定难度”,研究者用四种不同qrel模式实例化LIMIT(随机、循环、不相交、密集),对比模型性能:

非密集模式(随机、循环、不相交):模型性能相近,且明显优于密集模式;

密集模式(LIMIT标准设置):所有模型性能暴跌——GritLM的recall@100下降50个百分点,E5-Mistral的recall@100从40.4降至4.8(近10倍)。

这一结果直接证实:“需表示的组合越多,模型越难应对”——与前文“维度决定组合表示能力”的理论完全一致,说明LIMIT选择密集qrel矩阵的设计是合理的,且维度局限在组合密集时会被最大化暴露。

七、与MTEB(BEIR)的对比:现有基准“测不准”

MTEB(基于BEIR数据集)是当前主流的嵌入模型评估基准,但研究者发现:模型在BEIR和LIMIT上的性能“无明显相关性”(见图7)。例如:

Gemini Embeddings在BEIR上得分最高(62.65),但在LIMIT上仅10% recall@100;

小型模型(如Snowflake Arctic Embed)在两者上均表现差,主要因维度和预训练知识不足。

这意味着,现有基准(如MTEB)可能让模型“过拟合传统任务”,无法反映模型在“组合表示”上的真实能力——LIMIT的价值在于填补了这一评估空白,能更精准地暴露单向量嵌入模型的维度局限。

八、替代方案:突破“单向量范式”是未来方向

既然单向量嵌入模型的维度局限无法规避,研究者提出三类更具潜力的替代架构,为后续研究提供方向:

1. 交叉编码器(如Gemini-2.5-Pro)

优势:无维度限制,通过“一次性处理所有查询和文档”直接建模相关性,在LIMIT小型版本上能100%解决任务(一次前向传播完成1000个查询);

缺点:计算成本极高,无法用于大规模第一阶段检索(如数十亿文档),仅适用于“重排序”(第二阶段)。

2. 多向量模型(如gte-ModernColBERT)

优势:通过“多向量+MaxSim运算”提升表达能力,在LIMIT上得分远超单向量模型,且使用的骨干网络(如ModernBERT)规模更小;

缺点:尚未适配“基于指令”或“推理类”任务,其表示能力在复杂场景中的迁移性仍需验证。

3. 稀疏模型(如BM25)

优势:维度极高(如词汇稀疏向量),能覆盖更多组合,在LIMIT上接近满分;

缺点:依赖词汇重叠,无法应对“无词汇/释义重叠”的指令或推理任务(如“找与动态规划相关的Leetcode题”),适用场景有限。

6 结论与局限性

一、核心研究结论

理论层面:嵌入维度决定top-k组合表示能力建立理论关联证明,单向量嵌入模型能否表示top-k文档的所有组合,取决于嵌入维度𝑑——仅当𝑑足够大时,模型才能覆盖所有组合;若𝑑不足,则必然存在无法表示的组合,这是模型的固有约束。

实证层面:最优场景验证理论有效性通过“自由嵌入实验”(无自然语言约束、向量直接为测试任务优化的理想场景),从实证上验证了上述理论:即便在性能上限场景,维度不足仍会导致模型无法覆盖所有top-k组合,且维度与可表示的组合数量呈明确关联(如三次多项式关系)。

现实层面:LIMIT数据集暴露顶尖模型短板将理论转化为简单自然语言任务,构建LIMIT数据集。结果显示,当前最先进(SOTA)的单向量嵌入模型(如GritLM、Gemini Embeddings等)均无法完成该任务,证明理论局限在真实模型中客观存在。同时指出,随着基于指令的检索任务增多(需关联更多文档组合),这种维度局限将愈发明显,研究界需重点关注。

二、研究的局限性

研究虽明确了单向量嵌入模型的核心问题,但仍存在三方面未解决的问题,需后续研究完善:

理论不适用于非单向量架构现有理论与实验仅针对“单向量嵌入模型”,无法直接推广到多向量模型等其他架构。尽管团队展示了多向量模型(如gte-ModernColBERT)在LIMIT上的初步优势,但尚未将理论关联扩展到这类模型,其表示能力的约束条件仍不明确。

未覆盖“允许误差”的场景研究仅聚焦“需精确表示所有top-k组合”的场景,未针对“用户允许部分误差(如仅需覆盖大部分组合)”的现实情况提供理论结果,也未为这类场景设定维度与误差容忍度的关联约束,相关工作需参考Ben-David等人[2002]的研究进一步探索。

无法预先确定“失败组合类型”虽从理论上证明“存在嵌入模型无法表示的组合”,但无法预先判断模型会在哪些特定类型的组合(如特定指令、推理逻辑对应的组合)上失败。这意味着,模型可能在部分基于指令或推理的任务中表现优异,但必然存在其永远无法完成的任务,具体“失败边界”仍需进一步研究界定。