分库分表系列-基础内容

基础内容

- 前言

- 什么是分库分表

- 分库

- 分表

- 为什么需要分库分表

- 数据库性能瓶颈

- 物理资源

- 数据量瓶颈

- 可维护性瓶颈

- 微服务场景业务拆分

- 从单体到微服务的业务垂直拆分

- 核心服务的数据库水平拆分 (分库分表)

- 分库的好处

- 增加容量

- 增加连接数

- 分表的好处

- 提高查询性能

- 提升写入性能

- 减轻锁竞争

- 存储优化

- 什么时候需要分库分表

- 必须要分库分表的情况

- 可以考虑分库分表的情况

- 不必分库分表的情况

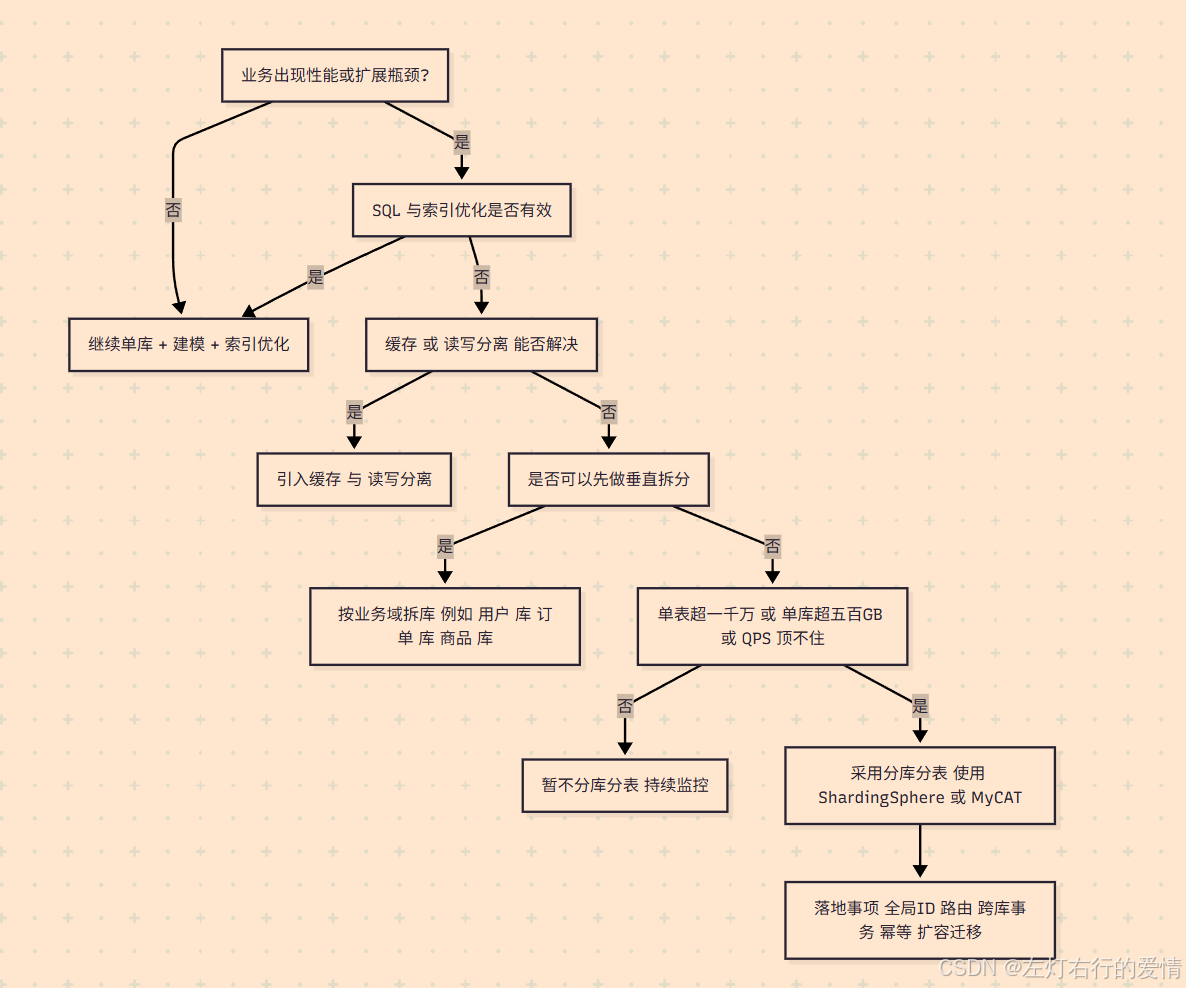

- 常用的决策思路(顺序执行)

前言

由于分库分表内容不是一个“零散学点API就能用”的东西,而是一个涉及数据库原理、架构设计和业务场景结合的系统性内容。

所以我在总结的时候是把它当做一个系列来学即:

- 基础内容

- 核心内容

- 工具学习

- 实战经验

本篇文章重点描述了数据库的瓶颈与一些核心概念以及拆分思想.

什么是分库分表

这是一种应对海量数据处理需求的技术方案.

单个数据库或表中数据量过于多,导致数据库性能不断下降时,需要分库分表,即将数据分开存储在多个不同的数据库或表中.‘’

分库

数据分散到不同的数据库中,每个数据库都可以在同一台服务器,也可以在不同服务器上.

分表

将同一个表的数据分散到多个表中,通常这些表会在同一个数据库中,也可以在不同的数据库中.

分库分表包含了分库和分表这两个独立的概念.

然而实际操作中,通常会同时进行,所以我们习惯将他们合并称为分库分表.

为什么需要分库分表

这需要我们去理解瓶颈的根源: 为什么单个数据库会撑不住?

随着业务量的增长,无论是用户请求的并发量,还是存储的数据总量,都会给单一的数据库服务器带来巨大的压力。这种压力最终会体现在几个核心的瓶颈上。

数据库性能瓶颈

当我们将所有请求都压向一个数据库实例时,它的**物理资源(CPU、内存、磁盘I/O)和软件资源(连接数)**会最先达到极限。

物理资源

IO瓶颈 (磁盘读写瓶颈)

原因:

数据库的数据最终都存储在磁盘上。无论是查询(读)还是写入(写),都需要通过磁盘IO来完成。

机械硬盘的随机读写性能非常有限(通常在100-200 IOPS,即每秒读写次数),即使是高性能的SSD,其IOPS也存在上限。

当并发请求量巨大时,大量的随机读写请求会使磁盘IO达到饱和,导致请求处理速度急剧下降,响应时间大幅增加。

场景举例:

在一个高并发的社交应用中,用户不断刷新朋友圈(大量读请求),同时又有大量用户在发动态、评论点赞(大量写请求)。

这些操作最终都会转化为对数据库底层数据文件和索引文件的读写,磁盘很快就会成为瓶颈。

CPU瓶颈

原因: CPU在数据库中扮演着多重角色:

1. 处理连接: 每个客户端连接的建立和管理。

2. 解析和优化SQL: 对接收到的SQL语句进行词法分析、语法分析,并生成最优的执行计划。

3. 数据计算与排序: 执行复杂的查询,如JOIN、GROUP BY、ORDER BY等操作,尤其是在内存中对大量数据进行排序或聚合时,会消耗大量CPU资源。

4. 数据页管理: 在内存(Buffer Pool)和磁盘之间移动数据页。

场景举例:

在电商大促期间,后台系统需要生成复杂的销售报表,这些报表查询通常包含大量的JOIN和GROUP BY操作,需要对亿级订单数据进行计算和聚合。这种“计算密集型”的SQL会迅速将CPU使用率推高至100%,导致其他业务(如用户下单)的SQL执行变慢。

连接数限制

原因:

**数据库能够同时处理的客户端连接是有限的。每个连接都会消耗数据库服务器的内存和线程资源。**为了保护数据库自身不被过多的连接拖垮,数据库软件(如MySQL)通常会有一个最大连接数的配置(max_connections)。当应用的并发请求数超过这个限制时,新的请求将无法建立连接,直接导致业务报错:“Too many connections”。

场景举例: 假设一个应用的服务器实例有500个,每个实例的数据库连接池配置了20个连接。在理想情况下,理论上就需要 500 * 20 = 10000 个数据库连接。如果数据库的最大连接数只配置了2000,那么在高并发时段,大量的应用服务器将无法获取到数据库连接,导致服务大面积不可用。

数据量瓶颈

当单张表的数据量变得极其庞大时(行业内通常认为超过1000万到2000万行就进入了“大表”的范畴),即使查询命中了索引,性能也会显著下降。

操作性能急剧下降:

索引就像一本书的目录。如果这本书只有100页,目录可能就几页,查找很快。但如果这本书有1亿页,它的目录本身就会变得非常庞大(B+树的层级会更深)。即使是索引查找,也需要更多的IO操作来读取索引页,定位到最终的数据页。全表扫描更是灾难。

增删改 (INSERT, UPDATE, DELETE):

**这些操作不仅要修改数据行本身,更重要的是维护索引。**每插入一条新数据,就需要更新表中所有的索引,确保索引的有序性。数据量越大,索引树就越庞大,维护索引的成本(CPU和IO开销)就越高。对于UPDATE操作,如果修改了索引字段,实际上相当于先删除旧的索引记录,再插入新的索引记录,开销更大。

可维护性瓶颈

当单一数据库的整体数据规模变得巨大(例如达到TB级别)时,日常的运维工作会变得异常困难和耗时。

备份与恢复:

备份时间长: 对一个几TB大小的数据库进行一次完整的物理备份(如使用mysqldump或XtraBackup),可能需要数小时之久。在备份期间,通常会对数据库性能产生一定影响。

恢复时间更长 (RTO): 这是最致命的。如果数据库发生灾难性故障需要从备份中恢复,整个恢复过程(包括数据拷贝、应用日志等)可能需要十几个小时甚至更长。对于核心业务来说,这么长的停机时间是绝对无法接受的。恢复时间目标(RTO)是衡量系统可用性的一个关键指标。

数据迁移:

当需要进行硬件升级、数据库版本升级或机房搬迁时,迁移一个TB级别的巨大数据库实例是一个高风险、耗时长的复杂工程。数据的导出、传输、导入过程漫长,且极易出错。

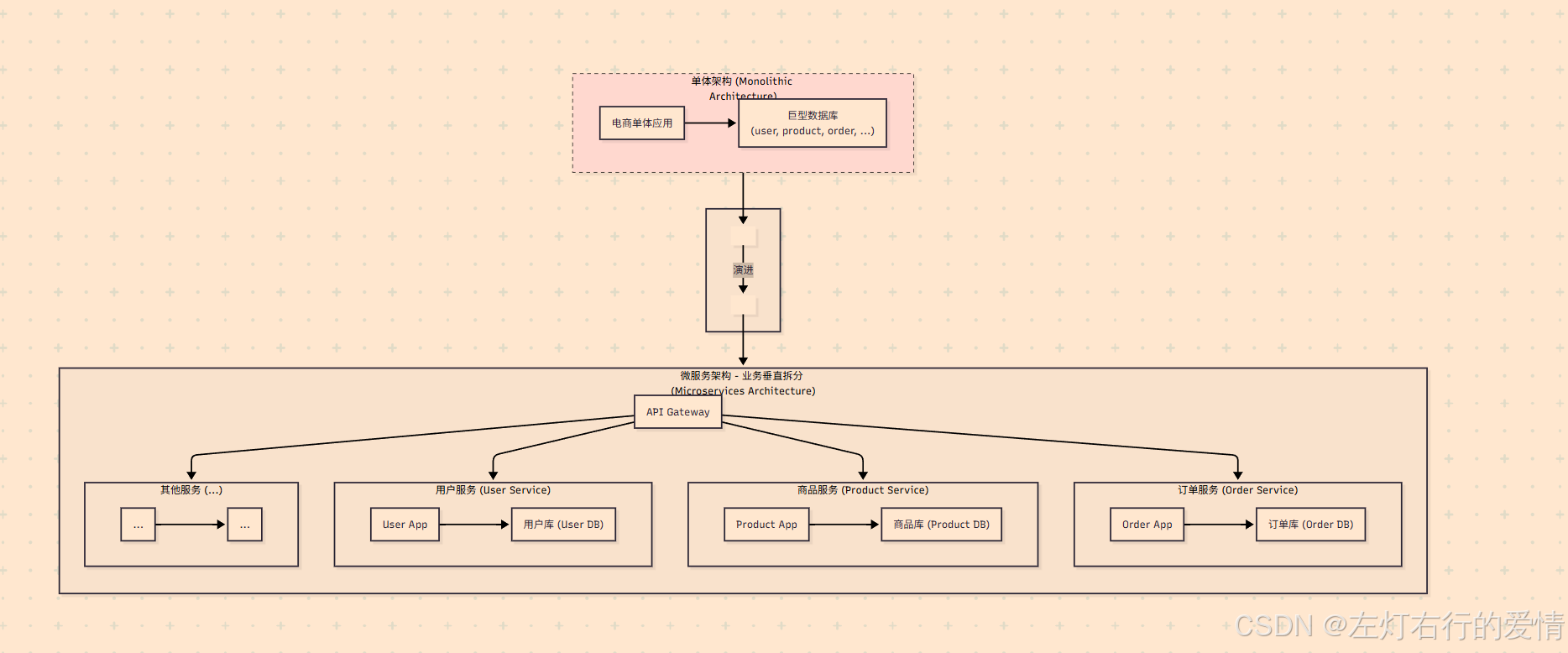

微服务场景业务拆分

在微服务的典型场景中,进行微服务拆分时,我们通常会根据业务边界,将各个业务的数据从单一数据库中拆分出来.

这样可以让业务职责更独立,同时单一库的连接数不至于太多

从单体到微服务的业务垂直拆分

这是架构演进的第一步,我们将一个庞大的单体应用,按照业务边界拆分成多个职责单一的微服务。

图文解析:

左侧 (单体架构): 所有业务功能(用户、商品、订单等)都集中在一个应用里,共用一个数据库。随着业务发展,这种架构会变得难以维护和扩展。

右侧 (微服务架构): 我们将单体按业务领域拆分。用户服务只关心用户信息,商品服务只关心商品,订单服务只处理订单流程。

每个服务都有自己独立的数据库,实现了服务解耦和数据隔离。

API网关作为统一入口,将请求路由到正确的服务。

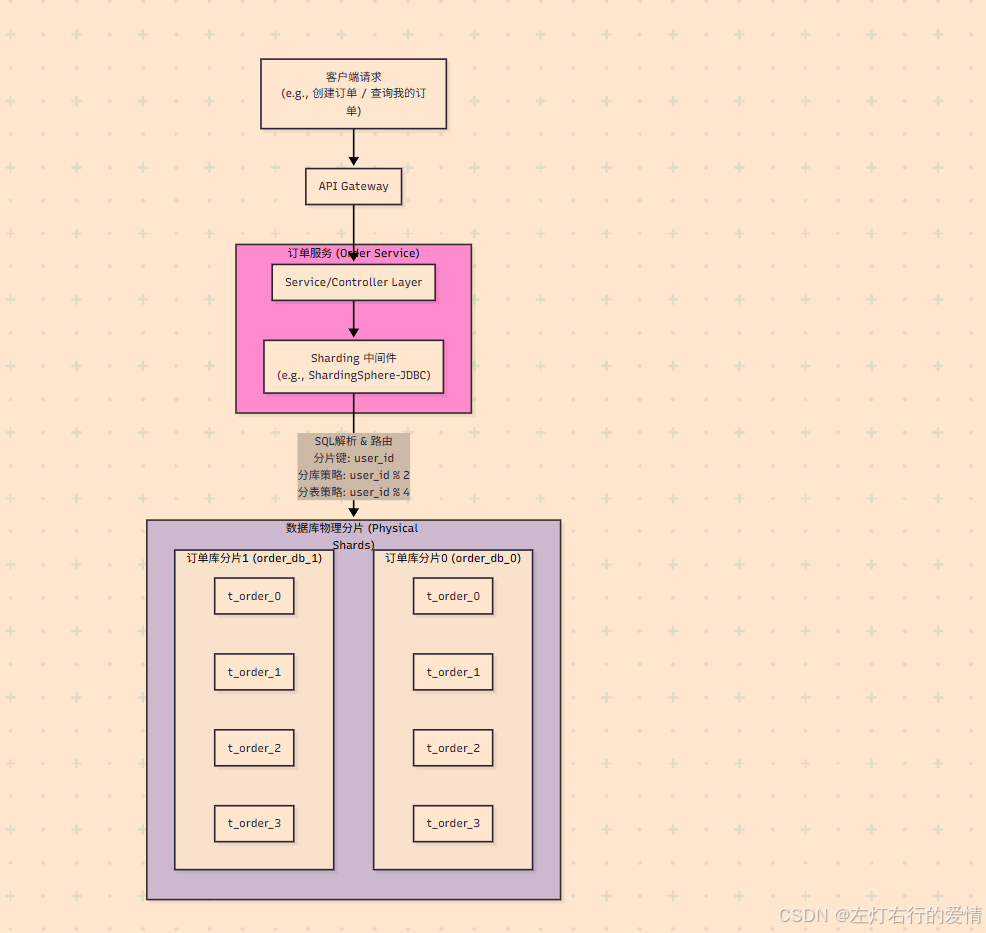

核心服务的数据库水平拆分 (分库分表)

当订单量和用户量激增时,单一的订单库或用户库会再次成为瓶颈。这时,我们需要对这些核心服务进行数据层面的水平拆分。

以订单服务为例,我们将演示如何对其进行分库分表。

图文解析:

请求流转: 客户端请求通过API网关进入订单服务。

中间件拦截: 订单服务的业务代码和以前一样编写SQL,但其底层集成了Sharding中间件。当SQL执行时,中间件会自动拦截。

智能路由: 中间件会解析SQL,根据预设好的规则(例如,根据user_id进行取模运算)来判断这条数据应该存入哪个物理数据库(order_db_0 或 order_db_1)的哪张物理表(t_order_0 到 t_order_3)。

数据落盘: 最终,数据被精确地写入到目标库表中,实现了将海量订单数据分散存储的目标,从而极大地提升了数据库的性能和容量。

分库的好处

增加容量

当单机实例数据库的容量无法承载这么多数据,最简单的方式就是增加容量.

我们可以选择增加单实例磁盘空间,但是总有上限,且价值昂贵.

另一种方式就是采用多库来存储,增加数据库实例,采用分库存储

增加连接数

高并发业务场景下,多个业务同时操作数据库,很容易将链接耗尽,后续数据库访问无法正常进行,所以数据分库存储可以有效解决连接数有限问题.

分表的好处

分表和分库比较类似,都是数据量太大了而无法保证数据的读写性能,下面是业务上需要分表的几个原因.

提高查询性能

当表的数据量非常大时,查询会变得很慢.分表可以减少每个表中的数据量,从而提高查询速度.

提升写入性能

写入操作也会因为数据量大而变慢.分表可以分散写入压力,提高整体写入性能.

减轻锁竞争

高并发场景下,大表容易出现锁竞争,导致性能下降.

分表可以减少锁的竞争,提高并发处理能力.

存储优化

单个表的数据量过大会导致存储管理上的问题,比如索引维护成本增加,备份和恢复时间变长等,分表有助于优化存储管理.

什么时候需要分库分表

分库分表包含三种情况:

- 只分库不分表 - 只有并发量大

- 只分表不分库 - 只有数据量大

- 既分库又分表 - 并发和数据量都大

必须要分库分表的情况

- 单表数据量过大

a. 一般经验:单表 1000万行以上(MySQL InnoDB 下,索引和磁盘 IO 会明显拖慢性能)。

b. 查询明显变慢:分页、索引扫描、更新锁等待。 - 单库容量接近瓶颈

a. 单机存储达到 500GB~1TB,备份、恢复、DDL 都很难操作。

b. QPS(并发请求)超过单库连接和 CPU/IO 能承受的极限。 - 高并发写入热点

a. 订单、日志、交易流水等场景,每秒几千甚至上万条写入,单表 insert/update 明显卡顿。

可以考虑分库分表的情况

业务预计会高速增长

- 现在数据量可能不大,但业务规划明确未来要上亿级数据。

- 提前做合理分片设计,避免后期被迫迁移。

读写分离 & 缓存都顶不住

- 一般优化顺序:

SQL 优化 → 索引优化 → 水平/垂直拆分 → 缓存/读写分离 → 分库分表 - 如果这些都做了还不行,再考虑分库分表。

大促/秒杀等极端流量

- 特定业务场景下写入压力极端集中,比如双11下单。

- 可以用分表 + 预分配(按时间/范围)来消峰。

不必分库分表的情况

数据量不大(千万级以下)

- 单机 MySQL + 合理索引 + 读写分离 + 缓存就能轻松抗住。

- 很多中小企业的系统几年也不会到达这个量。

业务查询复杂,跨表 JOIN 多

- 贸然分库分表会导致跨库 JOIN,性能反而更差,维护更麻烦。

- 这种情况更适合垂直拆分(按业务拆库),而不是水平分表。

团队缺乏维护能力

- 分库分表后涉及路由、事务、全局 ID、扩容迁移、跨库查询优化,复杂度比单库高数倍。

- 如果团队经验不足,反而是灾难。

常用的决策思路(顺序执行)

- SQL 优化、加索引

- 缓存(Redis)、读写分离

- 垂直拆分(按业务领域拆库)

- 水平分库分表

只有在前三步不够用了,才上第四步。

总结一句话:

当单库单表的容量、QPS 或运维成本达到瓶颈,且常规优化手段已经不足时,就该分库分表。否则不要轻易上。