画家沈燕的山水实验:在传统皴法里植入时代密码

导语:当宋代山水遇上AI算法,当青绿颜料邂逅生态数据,沈燕在宣纸与人工智能的交界处,开启了一场关于水墨基因的“基因突变”实验。她的画笔既似考古学家的洛阳铲,又似未来学家的扫描仪,在古今对话中重构山水精神的当代语法。

一、解构与重构:给传统山水做“基因检测”

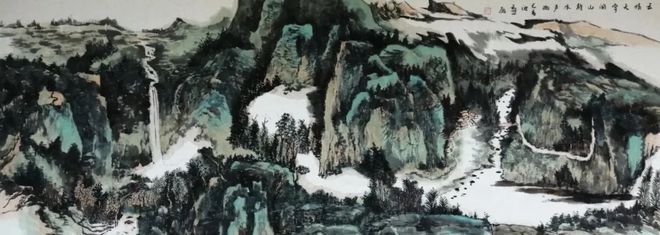

在沈燕的创作哲学里,宋代全景构图不是需要供奉的标本,而是有待解码的基因链。她的《新形势山水》项目,仿佛在给范宽的《溪山行旅图》做“CT扫描”:将山体结构输入AI模型,生成十万种“数字皴法”,再用狼毫笔逐一修正——这里的“修正”不是否定,而是“带着体温的对话”。

“算法能算出山石的物理比例,却算不出我站在黄山雨雾中,看见松针挂着冰晶时的心跳。”她展示一幅未完成的作品,山体轮廓上,手工皴擦的痕迹如闪电般劈开机械感。

这种“人机协作”的背后,是她对“骨法用笔”的全新诠释,是传统画境、神韵与AI的协同,传统披麻皴隐藏着地质运动的能量曲线,水平线条应和着板块挤压的应力,斜向皴纹下潜伏着冰川侵蚀的轨迹,看似随意的飞白其实是按地震波频率分布。

“古人用皴法模拟自然,我用皴法记录自然的变迁。这并非否定笔墨精神,而是将骨法用笔拓展为对自然本质的数字化凝视。”她说,“陡然进入了一个豁然开朗的新天地,越深入越觉得奥妙无穷,每一道笔触,既生根于艺术,又提交了一份地质报告,只是用墨色写成。”

二、色彩的文明对话:从阿富汗青金石到江南园林

沈燕的调色盘是流动的丝绸之路。她用阿富汗青金石颜料,研磨出比石青更幽蓝的“文明之蓝”,用于绘制苏州园林的飞檐;又将波斯细密画的几何纹样融入黄山松石的皴法,让迎客松的枝干间流淌着撒马尔罕的阳光。

“青金石曾是丝绸之路上的硬通货,”她举起装有矿粉的玻璃瓶,“现在它是我画笔下的‘文化翻译官’——让姑苏的月洞门与波斯的拱券对话,让黄山的云雾与帕米尔的风雪共舞。”

青金园林,这种跨文明的碰撞达到极致:前景的太湖石用倪瓒的折带皴勾勒,却在石面上嵌入细密画的花卉图案;背景的烟雨用米家山水的淡墨渲染,却在云气中隐藏着阿拉伯文的书法节奏。

“传统不是封闭的族谱,而是不断扩容的朋友圈。”她说,“当王希孟的青绿遇见奥马尔·海亚姆的诗歌,山水就成了人类共同的精神原乡。”

三、生态叙事:让花鸟成为气候危机的“羽毛信使”

沈燕的花鸟画柜里,《候鸟》系列草稿铺满桌面。每只鸿雁的羽翼都经过精确的琢磨与计算,透明层次隐喻气候变化带来的紧迫性:初级飞羽的长度对应青海湖湿地的缩减速率,尾羽的分叉角度暗合全球气温上升曲线。

“我用三层生宣叠加出羽毛的半透明感,”她解释道,“最底层是石青,代表远古的蓝天;中间层是钛白,象征正在消融的冰川;最上层是淡墨,模拟笼罩城市的雾霾。”

画面中,传统折枝构图被打破,禽鸟身影与上空云图、污染物分子结构形成超现实拼贴。“白云外史恽寿平用笔潇洒自如,直接点蘸颜色敷染成画,妙笔冠绝天下。如他生活于今天,没准会用酸雨调色。”她半开玩笑地说。“文人画写生不只有风花雪月,还包括对时代的直视。”

沈燕的山水实验,本质是一场关于“笔墨当代性”的勇敢突围。她用AI解构传统,却以手工重建温度;她用全球颜料创作,却让每一笔都带着齐鲁大地的泥土气息。

在她笔下,山水不再是文人的案头清供,而是跳动着时代脉搏的生命体——呼吸着传统的墨韵,也流淌着现代的血液。她青衣布帛,从古典的时空而来,却对现代、对未来,饱含浓浓的思考。

笔者为资深作家:李纯,北大中文系才女,著有《我奋斗了十八年不是为了和你一起喝咖啡》《以梦为马:胡敏和新航道绝地逆袭》《古语金句》《独树一字:汉字叔叔的中国故事》等书。