信息结构统一论:物理世界与人类感知、认知及符号系统的桥梁

人类对世界的理解,从客观存在的物理实体,到感官系统接收的多模态信息,再到大脑中形成的概念与知识,最终通过语言、文字等符号系统进行表达与传承,这一过程贯穿了四个既独立又紧密关联的世界:物理世界、感知世界、认知世界与符号世界。一个深刻的问题随之产生:在这四个看似迥异的世界之间,是否存在一种通用的、一致的信息结构作为它们相互转换与映射的基础?

本文旨在探讨这一“信息结构统一论”,认为这四个世界正是通过一个共享的、普遍适用的信息结构作为桥梁而紧密相连。我们将从三个核心视角展开论述:

- 机制主义视角:分析信息如何在四个世界之间进行转换,揭示其内在的生成机制。

- 语言学视角:以汉语为例,探讨作为符号世界核心的语言,其结构如何映射和反映认知与物理世界。

- 本体论视角:从知识工程的角度,审视如何构建形式化的、可计算的知识表示,以模拟和实现这一统一的信息结构。

通过整合这三大视角,本文试图勾勒出一个宏大的理论框架,为理解人类智能的本质,并为构建更高级的人工智能系统提供理论基础。

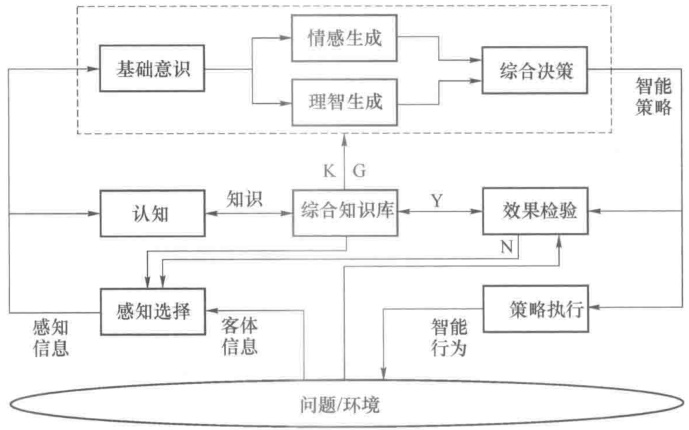

图1:四界关系与信息转换机制模型。物理世界的客体信息通过感知系统进入认知系统,经过处理后,通过符号/行为系统作用于外部世界。该模型揭示了信息在不同世界间流动的核心机制。(来源:《机制主义人工智能理论》)

机制主义视角:信息转换作为核心桥梁

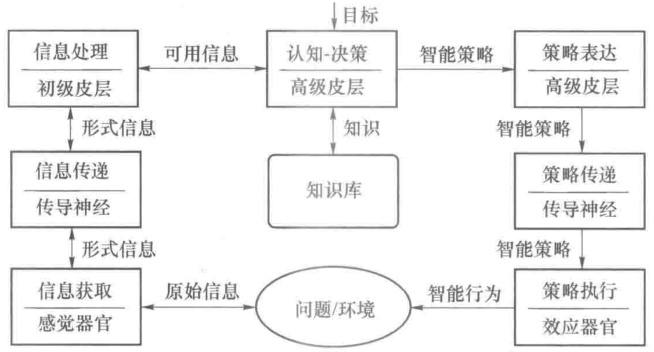

机制主义人工智能理论认为,智能的本质并非简单地模拟大脑的结构或功能,而是要揭示智能生成的共性机制。这一机制的核心便是“信息转换”——信息在不同层次、不同形态间不断转换与创生的过程。这一理论为我们理解四个世界之间的关联提供了强有力的动态视角。

从物理世界到感知世界:客观信息的感知转换

物理世界是客观存在的,它本身以物质和能量的形式运动,并呈现出各种状态及其变化方式,这便是“客体信息”。当这些物理信号(如光波、声波、压力)作用于人类的感觉器官(视觉、听觉、触觉等)时,便发生了第一次关键的信息转换。感觉器官作为生物传感器,将物理世界的连续、高维信号转化为大脑可以处理的神经电脉冲,即“感知信息”。

这一转换过程具有选择性和初步处理的特性。例如,人眼只能感知特定波长范围的光,这是一种物理层面的过滤。同时,大脑的“注意机制”会根据主体的目标和已有知识,对海量的感知信息进行筛选,只让“新颖而利害攸关”的信息进入下一处理环节。因此,感知世界并非对物理世界的无损复制,而是一个经过编码、筛选和初步整合的主观表征。

从感知世界到认知世界:全信息的生成与知识构建

感知信息本质上是关于事物外部形态的“语法信息”。然而,人类的认知活动远不止于此,它需要理解事物的内在含义(语义信息)和效用价值(语用信息)。钟义信教授在其《机制主义人工智能理论》中指出,认知科学的研究表明,语义和语用信息并非直接从外部获取,而是在认知过程内部,由大脑利用已有的语法信息和先验知识自主生成的。这一过程构成了从感知世界到认知世界的桥梁。

语法信息、语义信息、语用信息三者的有机整体被称为“全信息”。认知过程需要“全信息”的支持,而大脑能够利用感觉器官获得的语法信息自主生成相应的语义和语用信息,从而填补了脑神经科学与认知科学之间的“理论断裂”。(改编自《机制主义人工智能理论》)

在认知世界中,离散的、多模态的感知信息被进一步抽象、概括和组织,形成结构化的知识。这一过程包括:

- 范畴化(Categorization):将具有相似属性的实体归为一类,形成“概念”,如从具体的“苹果”、“香蕉”中抽象出“水果”的概念。

- 关系建立(Relation Building):识别概念与概念、实体与实体之间的关系,如“苹果 是一种 水果”、“苏格拉底 是 人”。

- 知识推理(Knowledge Reasoning):基于已有的知识和逻辑规则,推导出新的知识,如从“人都会死”和“苏格拉底是人”推理出“苏格拉底会死”。

最终,在认知世界中形成的是一个由概念、实体及其复杂关系构成的庞大网络,即人类的知识体系。

从认知世界到符号世界:知识的表达与应用

当认知活动产生了决策或思想后,需要通过一个外部系统来表达和执行,这就是符号世界的作用。语言和文字是人类最核心的符号系统。从认知到符号的转换,是将大脑内部结构化的知识映射为线性或结构化的符号序列的过程。例如,一个关于“猫吃鱼”的认知概念,可以被编码为中文“猫吃鱼”或英文“The cat eats fish”的符号序列。这一过程同样是一种信息转换,即将内在的智能策略转换为外在的智能行为或符号表达。

图2:智能系统的信息转换模型。该模型展示了信息从感知、认知到决策、执行的完整转换链条,是机制主义视角下理解智能生成的核心框架。(来源:《机制主义人工智能理论》)

语言学视角:符号系统中的结构同构

语言作为人类最精密、最复杂的符号系统,其自身的结构深刻地反映了人类认知世界的方式。从语言学的角度,特别是结合汉语的特点进行分析,我们可以发现符号世界与认知、感知世界之间存在着显著的“同构”(Isomorphism)关系。

汉字起源:从物理形态到抽象符号

汉字的起源为我们提供了一个观察从物理世界到符号世界直接映射的绝佳窗口。根据《上古汉语同源词意义系统研究》的论述,汉字造字法“六书”揭示了这一过程:

- 象形:如“山”、“日”,直接描摹物理世界的物体轮廓,是感知信息(视觉)到符号的最直接转换。

- 指事:如“上”、“刃”,在象形基础上增加指事符号,表达抽象的位置或局部概念,这体现了从感知到初级认知的映射。

- 会意:如“休”(人倚靠树木)、“武”(止戈为武),将多个独立的认知概念(人、木、戈、止)组合,创造出新的、更复杂的概念。这清晰地展示了认知世界中的概念组合如何映射到符号世界的结构组合。

这种造字逻辑表明,符号系统并非凭空产生,其底层结构源于对物理世界的观察和对概念世界的抽象组织。

语言的层级性与认知层次

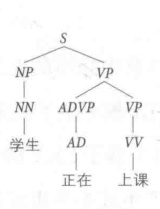

现代语言学认为,语言是一个具有严格层级性的系统,从音素、语素、词、短语到句子和篇章,低层级的单元组合成高层级的单元。这种结构与人类的认知层次高度同构。认知过程同样是从简单的感知特征(点、线)到物体识别,再到场景理解,逐层递进。例如,在自然语言处理中,句法分析(Syntax Parsing)的目的就是揭示句子的层次结构,如“学生/正在/上课”可以被解析为一棵句法树,清晰地展示了词语如何组合成短语,短语又如何构成句子。这种树状结构,正是对句子背后语义关系(认知结构)的形式化表达。

图3:短语结构句法树示例。句法树将线性的句子符号序列,解析为能够反映其内在逻辑关系的层级结构,是符号世界对认知结构的一种模拟。(来源:《自然语言处理》)

从句法到语义:结构映射意义

句子的意义不仅取决于词义,更取决于词语组合的句法结构。例如,“狗咬人”和“人咬狗”使用了完全相同的词,但句法结构(主谓宾关系)的差异导致了截然不同的语义。这说明,符号世界中的句法规则,本质上是认知世界中语义关系的形式化编码。格语法(Case Grammar)和语义角色标注(Semantic Role Labeling)等理论进一步揭示了这一点,它们试图找出句子中不同成分(如施事、受事、工具、地点)的语义角色,从而将句子的表层句法结构映射回深层的语义关系框架。这种映射关系正是连接符号世界与认知世界的关键桥梁。

本体论视角:知识表示与工程实践

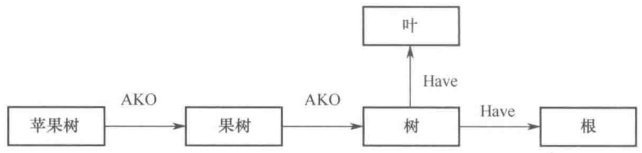

如果说机制主义和语言学为信息结构的统一性提供了理论和实证依据,那么本体论(Ontology)及其在人工智能领域的工程实践,则为我们提供了构建和计算这一统一结构的方法论。本体论旨在形式化地描述一个领域的概念体系及其关系,是实现机器认知的基石。

本体:共享概念的形式化规范

在计算机科学中,本体被定义为“一种形式化的、对共享概念体系的明确而又详细的说明”。它通过定义一个领域内的核心概念(类)、概念的属性、概念之间的关系(如`is-a`、`part-of`)以及约束规则(公理),构建出一个结构化的知识框架。这个框架本质上是对人类认知世界中某个领域知识的精确模拟。一个设计良好的本体,其结构清晰、逻辑严密,能够被计算机直接处理和推理,从而成为连接人类认知世界和机器符号世界的桥梁。

图4:一个简单的语义网络示例。该图展示了“苹果树”、“果树”、“树”等概念之间的层级关系(AKO: A Kind Of)和属性关系(Have),是本体思想的直观体现。(来源:《知识表示与处理》)

知识图谱:大规模认知结构的实现

知识图谱(Knowledge Graph)是本体论在大数据时代的规模化工程实践。它以图(Graph)的数据结构,将海量实体(作为节点)通过丰富的语义关系(作为边)连接起来,形成一个巨大的、模拟人类知识体系的语义网络。例如,一个知识图谱可以包含“(姚明,出生于,上海)”、“(上海,是,中国的城市)”等无数个事实三元组。这种结构有以下几个关键优势:

- 结构直观:图结构非常符合人类通过关联来记忆和思考的认知习惯。

- 语义丰富:边上带有明确的语义标签,使得关系不再是简单的链接,而是具有了可计算的意义。

- 便于推理:基于图结构,可以方便地进行路径发现、关系推理等复杂计算,从而发现隐含的知识。例如,从“A的配偶是B”和“B的主席是C公司”,可以推理出“A与C公司有关联”。

知识图谱的构建,正是将物理世界的信息,通过感知(如图像识别)、符号(如文本信息抽取)等手段,最终汇聚成一个统一的、结构化的认知世界模型。

应用案例:基于产生式规则的专家系统

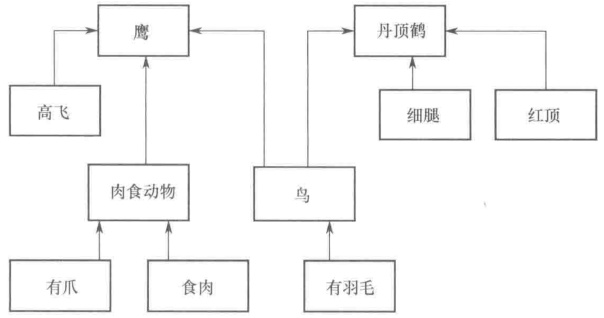

专家系统是人工智能的经典应用,它通过模拟人类专家的决策过程来解决特定领域的问题。其核心是知识库和推理机。知识库通常由一系列“IF-THEN”形式的产生式规则构成,这些规则正是人类认知逻辑的符号化表达。例如,在一个动物识别专家系统中,规则“IF 动物有羽毛 THEN 它是鸟”就是对“有羽毛”这一感知特征与“鸟”这一认知概念之间因果关系的符号化。通过推理机对这些规则进行链式调用,系统可以从初始事实(感知信息)出发,一步步推导出最终结论(认知判断),完美地模拟了从感知到认知的推理过程。

图5:动物识别专家系统的推理链。该图展示了如何通过一系列产生式规则,从“卵生”、“会飞”、“食肉”等感知特征,推理出“鹰”和“丹顶鹤”这两个认知概念,是信息结构在推理应用中的具体体现。(来源:《知识表示与处理》)

结论:走向统一的信息结构理论

通过对机制主义、语言学和本体论三个视角的综合考察,我们可以得出一个清晰的结论:在物理世界、感知世界、认知世界和符号世界之间,确实存在一个统一的、普遍适用的信息结构。这个结构的核心特征是层级性和关联性。

- 机制主义揭示了这一结构得以贯穿四个世界的动态过程——信息转换。它阐明了信息是如何从物理信号逐级抽象、加工、生成为高级认知和符号表达的。

- 语言学,特别是对汉语的分析,为这一统一结构提供了来自人类最核心符号系统的有力证据。汉字的构造和句子的句法结构,都体现了对认知和物理世界的同构映射。

- 本体论与知识工程则为这一统一结构提供了形式化和计算化的实现路径。通过本体和知识图谱,我们得以在计算机中构建和模拟人类的认知结构,并在此基础上开发出能够进行推理和决策的智能系统。

“信息结构统一论”不仅为我们理解世界和人类智能提供了一个宏大的整合框架,也为人工智能的未来发展指明了方向。要实现真正意义上的认知智能,机器不能仅仅依赖于对海量数据的统计学习,更需要构建起一个能够模拟人类认知、富含结构化知识的“大脑”。这个“大脑”的基石,正是这个贯穿四界的、统一的信息结构。未来的研究需要在信息的高效转换、知识的自动构建与融合、以及基于知识的复杂推理等方向上不断突破,从而最终架起通往通用人工智能的坚实桥梁。

参考文献

- 惠军华. (2021). 《知识表示与处理》. 电子工业出版社.

- 钟义信. (2021). 《机制主义人工智能理论》. 北京邮电大学出版社.

- 尹朝庆. (2009). 《人工智能与专家系统》(第二版). 中国水利水电出版社.

- 刘挺, 秦兵, 等. (2021). 《自然语言处理》. 高等教育出版社.

- 黄易青. (2007). 《上古汉语同源词意义系统研究》. 商务印书馆.

参考资料

[1]

黃易青-上古汉语同源词意义系统研究_11866505

https://static-recommend-img.tiangong.cn/prod/analysis/2025-05-31/1896882/1928555779958812672_4ca5b5df04e88c56c84cf65acabf7ff8.pdf