DAY01:【DL 第一弹】深度学习的概述

一、深度学习的基本概念

1.1 深度学习的核心定义

深度学习的核心定义是基于深度神经网络的学习,其本质是通过模拟人类大脑神经元的连接方式,让系统从数据中自主学习规律,无需人工显式编程。这一定义既明确了其技术基础是深度神经网络,又点出了其自主学习、摆脱人工编程限制的关键特性,为理解深度学习的本质提供了核心框架。

1.2 技术层面的“深度”内涵

从技术层面看,“深度”具体指的是神经网络中包含多个隐藏层,通常数量超过3层。与仅含1-2个隐藏层的浅层神经网络相比,这种深度结构具备处理更复杂特征映射的能力。

以图像识别为例,浅层网络往往只能识别边缘、纹理等低级特征,而深度网络通过多层迭代处理,能够自动完成从低级特征到高级特征(如形状、物体部件乃至完整物体)的映射,最终实现对目标的精准分类。这种层级化的特征提取能力,是深度学习在复杂任务中表现优异的重要技术支撑。

1.3 运行逻辑与人类大脑的相似性

深度学习的运行逻辑与人类大脑的学习过程高度相似。人类通过反复接触事物积累经验,比如儿童通过多次观察逐渐学会区分猫和狗;深度学习则通过海量数据训练模型,不断调整神经网络中神经元之间的连接权重——这类似于人类大脑中突触强度的变化,进而实现预测结果的优化。正是这种从经验中学习的特性,使得深度学习在处理高维度、非线性数据(如图像、语音、自然语言等)时,能够展现出显著的优势,有效捕捉数据中复杂的内在规律。

1.4 黑盒子的特性及影响

深度学习是模仿人类大脑的运行方式从经验中学习获取知识,因此它被看作黑盒子,存在可解释性差的特点。其特征提取和决策过程依赖复杂的矩阵运算和非线性变换,难以用人类可理解的逻辑来解释。例如,因为物体有四条腿和尾巴,所以判断为狗。就像一个准确率极高的图像识别模型,可能无法说明其判断“某张图片是猫”的具体依据,这种可解释性的缺失,在医疗、金融等对决策透明度要求较高的领域,成为了应用中需要慎重权衡的重要因素。

二、深度学习的层级关系

2.1 整体层级体系

深度学习并非孤立存在,而是处于“人工智能 - 机器学习 - 深度学习”的层级体系中,三者呈现包含与被包含的关系,且各自在这一体系中有着明确的定位。这种层级结构清晰地展现了从宏观到具体的技术范畴划分,有助于理解不同概念在人工智能领域中的位置和作用。

2.2 人工智能(Artificial Intelligence)的定位

人工智能是这一体系中最顶层的概念,其定义为制造智能机器和程序的工程。它的目标是让机器具备类似人类的智能行为,涵盖推理、学习、规划、感知等多个维度。人工智能的范围极为广泛,包含多种技术路径,如符号推理、机器学习、专家系统等。这意味着它不仅包括通过数据学习的方法,还涵盖基于规则的逻辑推演,例如早期的棋类程序就是通过预设的规则进行运算和决策的。

2.3 机器学习(Machine Learning)的定位

机器学习是实现人工智能的核心途径,其核心特征是无需显式编程即可学习。传统编程需要人类预先定义所有规则,比如,若温度高于30℃,则启动风扇;而机器学习则是通过算法从数据中自动挖掘规律,进而生成决策模型。以垃圾邮件分类系统为例,它无需人工去定义垃圾邮件的特征,而是通过学习大量已标注的邮件数据,自主总结出区分垃圾邮件与正常邮件的规则。机器学习包含多种方法,如决策树、支持向量机(SVM)、贝叶斯模型等,而深度学习就是其中的一个子集。

2.4 深度学习(Deep Learning)的定位

深度学习是机器学习的一个特定分支,其核心在于基于深度神经网络。与其他机器学习方法相比,它的独特性体现在依赖多层神经网络自动完成特征提取与模型训练,无需人工干预特征设计。例如,在语音识别领域,传统机器学习需要人工设计梅尔频率倒谱系数(MFCC)等特征,而深度学习的语音模型可以直接从原始音频波形中学习特征,这不仅简化了流程,还能提升性能。

2.5 三者关系的类比说明

三者的层级关系可以类比为“水果-苹果-红富士”:人工智能相当于“水果”这一大类,机器学习则是“苹果”,是实现人工智能这一大类的一种途径,而深度学习就是“红富士”,是机器学习中的一个具体类型。

以AlphaGo为例,它属于人工智能领域的成果,其核心技术正是机器学习中的深度学习方法,即通过深度神经网络来学习围棋策略。

三、深度学习与传统机器学习的核心差异

深度学习与传统机器学习的本质差异主要体现在特征提取方式和模型可解释性上,这些差异对两者的适用场景和性能表现产生了直接影响。此外,两者在数据量和算力需求方面也存在不同,这些方面共同构成了它们之间的显著区别。

3.1 特征提取方式的不同

特征提取方式的不同是两者最核心的区别。

3.1.1 传统机器学习

- 方式:传统机器学习依赖人工设计特征,即人类需要根据相关的领域知识预先定义数据的关键特征,之后再将这些特征输入模型进行训练。

- 示例:在图像识别任务中,工程师要手动设计边缘检测、颜色直方图、纹理特征等,而模型仅负责基于这些特征进行分类。

- 局限:

- 特征设计依赖专家的经验,如果特征设计不合理,模型的性能就会受到严重限制;

- 对于高维度、复杂的数据(如原始图像、自然语言文本),人工设计特征的难度极大。

3.1.2 深度学习

- 方式:深度学习实现了端到端的学习,即模型能够自动从原始数据中提取特征,无需人工干预。

- 示例:以卷积神经网络(CNN)为例,在图像识别中,其底层的卷积层可以自动学习边缘、纹理等低级特征,中层网络会将低级特征组合为形状、部件等中级特征,高层网络则进一步将这些特征抽象为物体类别等高级特征,整个过程都由模型自主完成。

- 优势:这种自动特征提取能力使得深度学习能够处理更复杂的数据,并且随着数据量的增加,其性能提升更为显著。

3.2 模型可解释性的差异

模型可解释性的差异同样关键。

3.2.1 传统机器学习

- 较强:传统机器学习的特征由人工设计,所以模型的决策逻辑可以追溯(如因为特征A满足条件,所以分类为B),可解释性较强。

- 示例:决策树模型的每一个分类节点都对应着明确的特征判断规则,易于理解和调试。

3.2.2 深度学习

- 较差:深度学习具有黑盒子特性,这使得它的可解释性较差。由于其特征提取过程是由多层神经网络自动完成的,并且涉及大量的非线性变换和参数调整,因此很难明确模型做出某个决策的具体依据。

- 示例:一个准确率极高的医学影像诊断模型,可能无法说明其判断某区域为肿瘤是基于哪些具体特征,这在医疗、司法等对决策透明度要求高的领域可能引发信任问题。

3.3 数据量和算力的需求不同

- 传统机器学习:在小数据场景下表现得更稳定。

- 深度学习:需要海量的数据和强大的算力(如GPU支持)才能发挥其优势,这也是深度学习在21世纪随着数据爆发和算力提升才得以快速发展的重要原因。

四、深度学习的应用场景

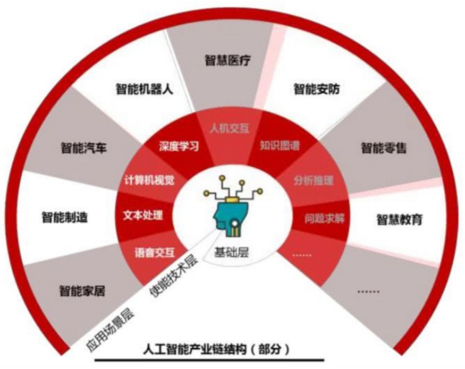

深度学习的应用场景广泛,覆盖多个行业和领域,其应用可结合人工智能产业链结构(基础层、使能技术层、应用场景层)进行梳理。

4.1 基础层

4.1.1 核心构成

基础层作为深度学习应用的支撑,是整个技术落地和发展的根基,主要由数据、算力和算法框架三个关键要素组成。这三个要素相互配合、缺一不可,共同为深度学习的实现和推广提供了必要条件。

4.1.2 数据

数据在深度学习中扮演着燃料的角色,是模型训练不可或缺的基础。深度学习模型的性能高度依赖于数据的数量和质量,海量的标注数据能够为模型学习提供充足的素材。这些数据涵盖多种类型,如图像数据(可用于图像识别、目标检测等任务)、文本数据(支撑自然语言处理相关应用)、语音数据(助力语音识别、语音合成技术发展)等。通过对这些标注数据的学习,模型能够从中挖掘潜在规律、优化参数,从而提升在各类任务中的表现。

4.1.3 算力

算力是支撑深度学习模型训练和运行的重要保障,其核心依赖于高性能计算硬件。深度神经网络往往包含大量的参数和复杂的计算过程,传统的计算硬件难以满足其计算需求。而GPU(图形处理器)、TPU(张量处理器)等高性能计算硬件凭借强大的并行计算能力,有效解决了深度神经网络训练中的计算瓶颈,使得复杂模型的训练成为可能,大幅缩短了模型训练的时间,为深度学习技术的快速发展提供了有力的硬件支持。

4.1.4 算法框架

算法框架是连接开发者与深度学习技术的桥梁,像TensorFlow、PyTorch等都是主流的算法框架。这些框架为开发者提供了丰富且便捷的编程工具、预定义的函数和模块,开发者无需从零开始构建复杂的神经网络结构,只需根据具体需求调用相关模块即可。这不仅降低了深度学习的技术门槛,让更多开发者能够参与到深度学习的研究和应用中,还推动了深度学习技术的普及和推广,加速了其在各个领域的落地应用。

4.2 使能技术层

使能技术层是深度学习的核心技术载体,包括计算机视觉、自然语言处理、语音交互等:

- 计算机视觉:深度学习已实现图像分类、目标检测、图像分割等功能,应用于人脸支付、自动驾驶视觉感知、医学影像诊断等场景;

- 自然语言处理:通过Transformer等模型实现了机器翻译、文本生成、情感分析等,支撑了ChatGPT等大语言模型的发展;

- 语音交互:实现了语音识别、语音合成,应用于智能音箱、车载语音助手等产品。

4.3 应用场景层

应用场景层是深度学习在具体行业的落地,涵盖多个领域:

- 智慧医疗:深度学习在医学影像诊断(如CT、MRI图像中的肿瘤检测)、疾病预测(基于患者数据预测患病风险)等方面发挥作用,可提高诊断效率和准确率,尤其在基层医疗资源不足的地区,能辅助医生提升诊疗水平;

- 智能汽车:自动驾驶技术依赖深度学习实现环境感知(识别行人、车辆、交通信号)、路径规划等功能,如特斯拉的Autopilot系统通过深度神经网络处理摄像头、雷达数据,实现辅助驾驶;

- 智能安防:基于计算机视觉的深度学习模型可实现异常行为检测(如打架、闯入)、人脸识别追踪等,应用于校园、社区、公共场所的安全监控;

- 智能零售:通过分析用户购物数据(如浏览记录、购买行为),深度学习模型可实现个性化推荐,提升用户体验;同时,无人零售中的商品识别、结算也依赖深度学习技术;

- 智慧教育:结合自然语言处理和计算机视觉,深度学习可实现智能批改作业、个性化学习推荐(如根据学生答题数据推送薄弱知识点)、虚拟教师交互等,推动教育智能化;

- 智能家居:语音助手(如小爱同学、Siri)基于语音交互技术,实现家电控制、信息查询等功能;智能摄像头可通过行为分析判断是否有异常入侵,提升家居安全性。

4.4 其他应用领域

深度学习在智能制造(如设备故障预测)、智能机器人(如服务机器人的环境交互)、人机交互(如手势识别、表情分析)等领域也有深入应用,其技术渗透正不断改变传统行业的运作模式。

五、深度学习的发展历史

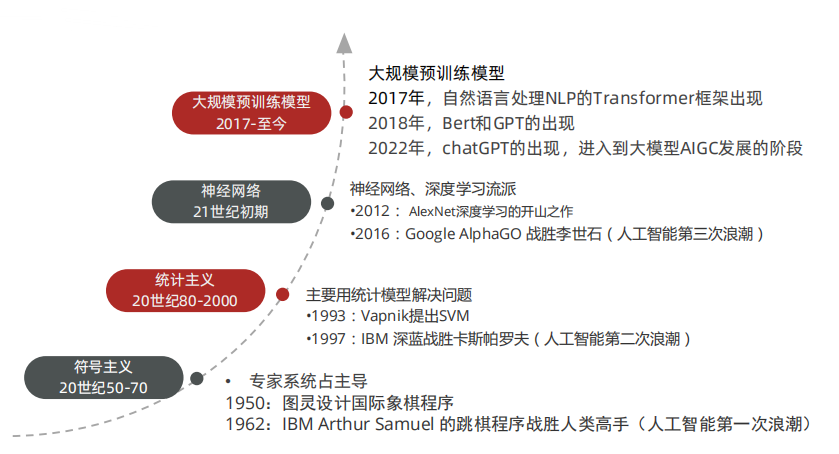

深度学习的发展并非一蹴而就,其历史可分为四个关键阶段,每个阶段都有标志性事件和技术突破。

5.1 符号主义时期(20世纪50-70年代)

5.1.1 核心特征

这一时期人工智能的主流是符号主义,其核心在于通过人工设计规则来实现智能,而非让机器自主学习。这一理念强调人类专家将领域知识转化为明确的规则,机器通过遵循这些预设规则来完成特定任务,整个过程不依赖数据驱动的学习机制。

5.1.2 代表性技术

符号主义的典型代表是专家系统,它基于领域专家的知识构建庞大的规则库,通过逻辑推理来解决实际问题。

例如,早期的医疗诊断系统就是专家系统的应用之一,开发者将医生的诊断经验转化为一系列如果-那么的逻辑规则(如若患者出现发热且咳嗽,则可能为呼吸道感染),系统依据这些规则对患者症状进行匹配和推理,从而给出诊断建议。

5.1.3 关键性事件

- 1950年,图灵提出图灵测试,该测试旨在判断机器是否具备与人类相似的智能,为人工智能的定义和发展方向提供了重要参考,成为人工智能领域的标志性概念之一。

- 1962年,IBM的Arthur Samuel开发了首个机器学习程序——跳棋程序。这个程序通过学习人类下棋的经验不断改进自身的下棋策略,虽然未使用神经网络,但其开创性地提出了机器从数据中学习的思路,为后续机器学习的发展埋下了伏笔。

5.1.4 发展局限

不过,这一时期的技术发展受到诸多限制:

- 计算能力有限,难以支撑复杂规则的快速运算;

- 数据量匮乏,无法为可能的学习机制提供足够素材。

这些限制导致当时的人工智能技术难以处理复杂问题,其性能远远无法满足实际应用需求。最终,由于严重的性能瓶颈,人工智能领域的研究和投资大幅减少,进入了被称为人工智能寒冬的低谷期。

5.2 统计主义时期(20世纪80-2000年)

5.2.1 核心特征

随着符号主义的衰落,统计主义在20世纪80-2000年逐渐兴起,成为这一时期人工智能领域的主流思想。

与符号主义依赖人工设计规则不同,统计主义指导下的机器学习开始依赖统计模型解决问题,其核心特点是通过统计方法从数据中挖掘潜在规律,而非依赖人工预先定义的规则。这种转变使得机器处理问题的方式更注重数据驱动,能够在一定程度上适应复杂场景中的不确定性。

5.2.2 代表性技术

这一时期的核心技术包括支持向量机(SVM)、贝叶斯模型、决策树等。这些技术均以统计理论为基础,通过对数据的分析和建模来实现预测或分类等任务:

- 支持向量机:通过寻找最优分类超平面来区分不同类别的数据;

- 贝叶斯模型:基于贝叶斯定理,利用先验概率和后验概率进行推理;

- 决策树:通过构建树状结构,依据数据特征的不同取值进行分类决策。

它们共同的优势在于能够从数据中自动发现规律,减少对人工规则的依赖。

5.2.3 关键性事件

- 1993年,Vapnik提出支持向量机(SVM)。该算法在小样本、高维度数据上表现出优异的性能,能够有效处理特征维度远大于样本数量的场景,因此成为当时主流的分类算法,在模式识别等领域得到广泛应用。

- 1997年,IBM 深蓝(Deep Blue)战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。深蓝的胜利是统计主义与符号主义结合的成果,它既依赖大量棋局数据进行统计分析,又结合了优化的搜索算法(体现符号主义的规则设计),这一事件标志着人工智能第二次浪潮达到高峰,让人们看到了人工智能在复杂决策任务中的潜力。

5.2.4 发展局限

尽管这一时期的机器学习取得了显著进展,但仍存在明显局限:其核心仍依赖人工进行特征提取。在处理图像、语音等原始数据时,需要人工将这些非结构化数据转化为机器可理解的特征(如图像的边缘、纹理特征,语音的频谱特征等),这不仅增加了技术门槛,也限制了模型对复杂原始数据的处理能力,难以充分挖掘数据中的深层信息。

5.3 神经网络与深度学习复兴(21世纪初期)

5.3.1 推动因素

21世纪初期,随着算力的显著提升(尤其是GPU的出现)和大数据的持续积累,神经网络作为深度学习的核心重新崛起,促使深度学习进入快速发展期。GPU凭借强大的并行计算能力,解决了深度神经网络训练过程中计算量巨大的难题;而海量数据的积累则为神经网络的训练提供了充足的素材,使其能够从数据中学习到更复杂的规律,这两大因素共同为深度学习的复兴奠定了坚实基础。

5.3.2 关键性事件

- 2012年,AlexNet的出现被视为深度学习的开山之作。在当年的ImageNet图像识别竞赛中,AlexNet凭借其8层卷积神经网络的结构设计脱颖而出:它使用ReLU激活函数有效解决了传统神经网络中存在的梯度消失问题,同时借助GPU实现了训练过程的加速,最终将图像识别的错误率大幅降低,其性能远超传统机器学习方法。这一成果有力地证明了深度学习在计算机视觉领域的显著优势,也标志着深度学习时代的正式开启。

- 2016年,Google开发的AlphaGo战胜围棋世界冠军李世石,这一事件引发了全球范围内的广泛关注。AlphaGo的成功源于其对深度神经网络与蒙特卡洛树搜索的结合:其中,价值网络用于评估棋局的优劣,策略网络则负责选择落子的位置。这场胜利充分展示了深度学习在复杂决策任务中的强大能力,被视为人工智能第三次浪潮的标志性事件,极大地推动了深度学习在各个领域的研究与应用。

5.4 大规模预训练模型时期(2017年至今)

- 2017年,Transformer框架在自然语言处理(NLP)领域出现,其自注意力机制解决了传统循环神经网络(RNN)处理长文本的局限,为大规模预训练模型奠定基础。

- 2018年,BERT(双向预训练模型)和GPT(生成式预训练模型)的出现,通过在海量文本数据上预训练,再针对具体任务微调,大幅提升了NLP任务(如翻译、问答)的性能。

- 2022年,ChatGPT的推出引发全球AIGC(生成式人工智能)热潮。ChatGPT基于GPT系列模型,通过对话交互方式实现自然语言生成,能完成写作、编程、问答等多种任务,标志着深度学习进入大模型时代。这一时期的特点是模型规模剧增(参数从亿级到万亿级)、泛化能力增强,应用场景从单一任务扩展到通用智能。

微语录:书从哪里来,总要走过无数地方,看过无数风景,吃过无数苦头才攒得下写到书里的东西,知识与见识从来不可以分开。——《百妖谱》