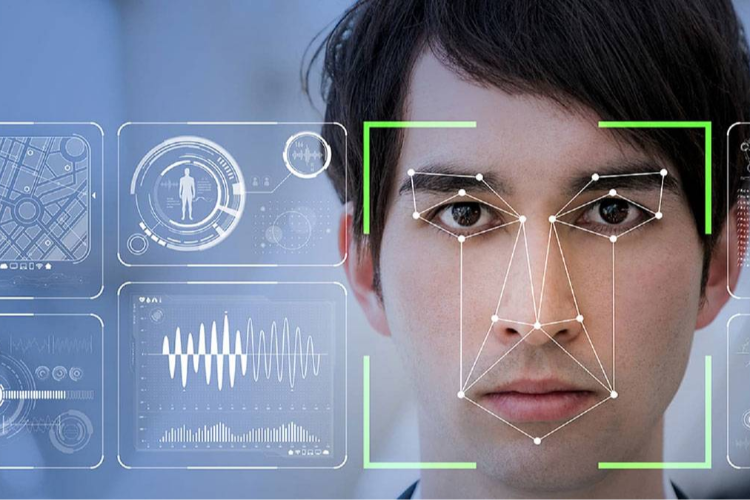

人脸识别技术合规备案最新政策详解

《人脸识别技术应用安全管理办法》将于2025年6月1日正式实施,该办法从技术应用、个人信息保护、技术替代、监管体系四方面构建了人脸识别技术的治理框架,旨在平衡技术发展与安全风险。

一、明确技术应用的边界

公共场所使用限制:仅在“维护公共安全所必需”的情况下,方可在公共场所安装人脸识别设备,且必须设置显著提示标识,防止技术过度侵入私人领域。

私密空间禁止:明确禁止在宾馆客房、公共浴室等私密空间使用人脸识别技术。

科研例外条款:为从事人脸识别技术研发、算法训练活动预留空间,允许在合规框架内突破常规限制,促进技术创新。

二、强化个人信息保护

告知与同意机制:要求以“显著方式、清晰易懂的语言”履行告知义务,并取得“单独同意”,用户有权便捷撤回同意,防止“一揽子授权”。

数据存储规范:确立“设备内存储+最短必要期限”原则,除法律另有规定或取得单独同意外,人脸信息不得通过互联网传输,保存期限不得超过处理目的所需。

三、倡导技术替代方案

非唯一性原则:存在其他非人脸识别技术方式时,不得将人脸识别作为唯一验证方式,防止技术霸权。

鼓励国家认证渠道:优先使用国家人口基础信息库、国家网络身份认证公共服务,提升安全性,减少信息重复采集。

四、构建监管体系

备案制度:要求信息存储量达10万人即需省级网信部门备案,增强行业透明度。

多部门协同监管:网信部门联合公安、市监等部门建立信息共享平台,实现全流程联动监管。

社会监督渠道:任何组织、个人均可投诉举报违法行为,激活公众参与技术治理的能动性。

五、平衡发展与安全

未成年人保护:处理不满十四周岁未成年人信息需监护人同意,并制定专门规则,体现对弱势群体的倾斜保护。

司法实践回应:总结杭州“AI换脸技术”侵权案等司法案例,对技术异化风险进行制度性回应,确保技术“以人为本”。

该办法既禁止技术滥用,又为科研攻关留出空间;既强化个人权利,又避免阻碍技术进步,为全球人脸识别技术治理提供了“中国方案”。