一文吃透同态滤波算法!从原理到 MATLAB 实战,小白也能懂

大家好,今天咱们聊一个图像处理里超实用的算法 ——同态滤波。可能有同学一听到 “滤波” 就觉得头大,再加上 “同态” 俩字,更是摸不着头脑。别慌!咱们从生活场景入手,用大白话把它讲明白,最后还会给大家上能直接跑的 MATLAB 代码,看完你肯定会说:“原来这么简单!”

一、先搞懂:同态滤波是用来解决啥问题的?

先想个常见场景:你拍了一张照片,比如在树荫下拍的风景 —— 树叶的影子特别暗,亮处的天空又有点过曝,整体画面 “明暗反差” 特别大,细节看不清楚。或者晚上拍的夜景,路灯下的建筑很亮,但暗处的街道细节全糊成一团黑。

这种 “局部亮、局部暗” 的问题,本质是图像的 “光照分量” 和 “反射分量” 没协调好。咱们可以把一张图像的灰度值,理解成 “光照” 和 “反射” 俩部分乘起来的结果:

- 光照分量:比如环境里的整体亮度(像树荫下的暗、路灯下的亮),变化比较平缓,属于 “慢变化”;

- 反射分量:比如物体本身的细节(树叶的纹理、建筑的棱角),变化比较快,属于 “快变化”。

普通的亮度调整(比如调对比度、亮度),会把 “光照” 和 “反射” 一起改,要么暗的地方亮了但亮的地方更过曝,要么暗的地方更暗 —— 相当于 “一刀切”,解决不了根本问题。

而同态滤波的核心思路就是:先把 “光照 × 反射” 的乘法关系,变成 “光照 + 反射” 的加法关系(用对数运算),然后分别处理这俩分量 —— 把过强的光照压一压,把模糊的反射细节提一提,最后再变回去(用指数运算)。这样就能做到 “暗的地方亮起来,亮的地方不刺眼,细节还能保留”。

二、拆解原理:同态滤波的 5 步 “操作流程”

咱们不用纠结复杂的数学公式,就按 “处理图像的步骤” 来理解,每一步都给大家举个生活化的例子:

步骤 1:对数变换 —— 把 “乘法” 变 “加法”

图像的灰度值一般用 f (x,y) 表示,根据 “光照 × 反射” 的模型,它可以写成:

f(x,y) = i(x,y) × r(x,y)

其中 i (x,y) 是光照分量,r (x,y) 是反射分量(都是正数,因为灰度值大于 0)。

咱们对两边取自然对数(ln),就能把乘法变成加法:

ln[f(x,y)] = ln[i(x,y)] + ln[r(x,y)]

这一步就像把 “苹果 = 筐子 × 苹果数”,变成 “ln (苹果)=ln (筐子)+ln (苹果数)”—— 接下来就能分别调整 “筐子”(光照)和 “苹果数”(反射)了。

步骤 2:傅里叶变换 —— 把图像 “拆成” 频率

咱们知道,傅里叶变换能把图像从 “空间域”(就是咱们看到的像素点)转到 “频率域”。在频率域里,“慢变化” 的光照分量对应 “低频”(比如平静的湖面,波动慢,频率低),“快变化” 的反射分量对应 “高频”(比如湖面的波纹,波动快,频率高)。

这一步就像把 “一锅粥”(图像)倒进筛子 —— 低频(光照)是粥里的米粒(颗粒大,漏得慢),高频(反射)是粥里的小气泡(颗粒小,漏得快),分开之后就能针对性处理。

步骤 3:设计同态滤波器 ——“压低频、提高频”

这是最关键的一步!咱们需要设计一个 “滤波器 H (u,v)”,在频率域里对信号做处理:

- 对低频部分(光照):让 H (u,v) 小于 1,把光照的强度 “压一压”(比如把过亮的路灯亮度降下来);

- 对高频部分(反射):让 H (u,v) 大于 1,把反射的细节 “提一提”(比如把暗处的街道纹理显出来);

最常用的是 “高斯同态滤波器”,它的公式不用记,咱们只要知道它的两个关键参数就行:

- γ_L(低频增益):一般取 0.2~0.5,值越小,压光照的效果越强;

- γ_H(高频增益):一般取 1.5~2.0,值越大,提细节的效果越强;

- c(截止频率系数):控制 “低频” 和 “高频” 的分界,值越小,分界越明显;

- D0(截止频率):控制滤波的范围,一般根据图像大小设定。

举个例子:如果 γ_L=0.3、γ_H=1.8,就相当于 “把光照的亮度砍到原来的 30%,把细节的清晰度提到原来的 1.8 倍”,这样明暗反差就小了,细节也清楚了。

步骤 4:逆傅里叶变换 —— 把频率域转回去

处理完频率域的信号后,咱们再做一次逆傅里叶变换,把图像从 “频率域” 转回 “空间域”,得到:

ln[f'(x,y)] = H(u,v)×ln[i(x,y)] + H(u,v)×ln[r(x,y)]

这里的 f'(x,y) 就是处理后的 “对数域图像”。

步骤 5:指数变换 —— 恢复灰度值

因为步骤 1 用了对数,这里要做指数变换(e 的幂)把灰度值恢复正常:

f'(x,y) = e^[ln[f'(x,y)]]

这样就得到了最终处理后的图像,既解决了明暗不均,又保留了细节。

三、实战:MATLAB 代码实现同态滤波(附参数对比)

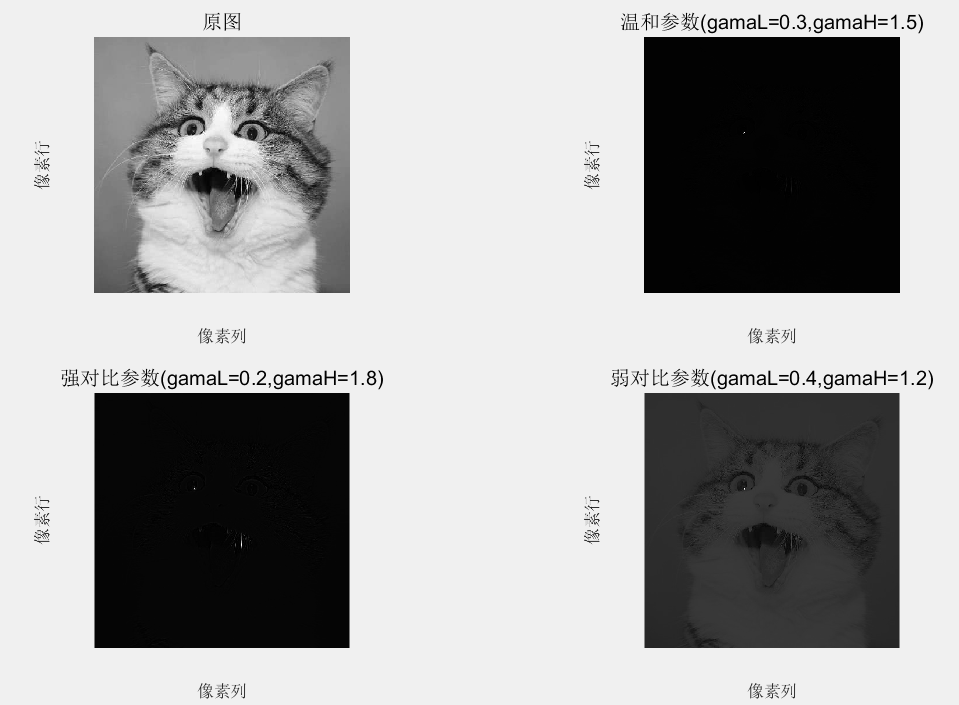

光说不练假把式,咱们直接上代码!这段代码会加载一张名为 “test.png” 的图像,分别用 3 组不同的参数(γ_L、γ_H、c)做同态滤波,最后对比效果,注释写得非常详细,小白也能跟着跑。

1. 代码全解析(复制就能用)

% 同态滤波MATLAB实现 - 带参数对比% 作者:CSDN博主(自定义)% 功能:加载test.png,用3组不同参数做同态滤波,显示原图+3种结果对比clear; clc; close all;%% 1. 加载并预处理图像% 加载图像:test.png(请确保图像和代码在同一文件夹下)% 转成灰度图(同态滤波一般处理灰度图,彩色图需分通道处理)img = imread('test.png');if size(img,3) == 3 % 如果是彩色图,转灰度图img_gray = rgb2gray(img);elseimg_gray = img;endimg_double = im2double(img_gray); % 转成double类型(避免运算溢出)[M, N] = size(img_double); % 获取图像尺寸(M行N列)%% 2. 定义3组不同的同态滤波参数(用于对比效果)% 参数说明:[gama_L, gama_H, c, D0]% gama_L:低频增益(0.2~0.5,压光照);gama_H:高频增益(1.5~2.0,提细节)% c:截止频率系数(1~10,控制高低频分界);D0:截止频率(一般取图像对角线的1/4~1/2)param_set1 = [0.3, 1.5, 2, sqrt(M^2 + N^2)/4]; % 温和参数:光照压得轻,细节提得适中param_set2 = [0.2, 1.8, 5, sqrt(M^2 + N^2)/4]; % 强对比参数:光照压得重,细节提得明显param_set3 = [0.4, 1.2, 1, sqrt(M^2 + N^2)/2]; % 弱对比参数:光照压得轻,细节提得弱% 把参数组存成cell,方便循环处理param_list = {param_set1, param_set2, param_set3};param_names = {'温和参数(gamaL=0.3,gamaH=1.5)','强对比参数(gamaL=0.2,gamaH=1.8)','弱对比参数(gamaL=0.4,gamaH=1.2)'};%% 3. 循环处理3组参数,得到结果filtered_imgs = cell(1, 3); % 存3组处理结果for i = 1:3filtered_imgs{i} = homomorphic_filter(img_double, param_list{i});end%% 5. 显示对比结果figure('Name', '同态滤波参数对比', 'Position', [100, 100, 1000, 600]); % 设置窗口大小% 子图1:原图subplot(2, 2, 1);imshow(img_gray);title('原图', 'FontSize', 12);xlabel('像素列', 'FontSize', 10);ylabel('像素行', 'FontSize', 10);% 子图2:参数组1结果subplot(2, 2, 2);imshow(filtered_imgs{1});title(param_names{1}, 'FontSize', 12);xlabel('像素列', 'FontSize', 10);ylabel('像素行', 'FontSize', 10);% 子图3:参数组2结果subplot(2, 2, 3);imshow(filtered_imgs{2});title(param_names{2}, 'FontSize', 12);xlabel('像素列', 'FontSize', 10);ylabel('像素行', 'FontSize', 10);% 子图4:参数组3结果subplot(2, 2, 4);imshow(filtered_imgs{3});title(param_names{3}, 'FontSize', 12);xlabel('像素列', 'FontSize', 10);ylabel('像素行', 'FontSize', 10);% 保存结果(可选)% imwrite(filtered_imgs{1}, 'result1_温和参数.png');% imwrite(filtered_imgs{2}, 'result2_强对比参数.png');% imwrite(filtered_imgs{3}, 'result3_弱对比参数.png');%% 4. 同态滤波核心函数(单独写个函数,方便调用)function filtered_img = homomorphic_filter(img, param)% 输入:img-待处理的double类型灰度图;param-[gamaL, gamaH, c, D0]% 输出:filtered_img-处理后的double类型灰度图[M, N] = size(img);gamaL = param(1); % 低频增益gamaH = param(2); % 高频增益c = param(3); % 截止频率系数D0 = param(4); % 截止频率% 步骤1:对数变换(处理乘法→加法,加一个小值避免ln(0))log_img = log(img + eps); % eps是MATLAB里的极小值(≈2.2e-16)% 步骤2:傅里叶变换(中心化处理:把低频移到图像中心)% fft2:2D傅里叶变换;fftshift:中心化F = fftshift(fft2(log_img));% 步骤3:生成高斯同态滤波器H(u,v)[u, v] = meshgrid(1:N, 1:M); % 生成网格坐标% 计算每个像素到中心的距离D(u,v)center_u = N/2;center_v = M/2;D_uv = sqrt((u - center_u).^2 + (v - center_v).^2);% 高斯同态滤波器公式:H(u,v) = (gamaH - gamaL) * [1 - exp(-c*(D_uv^2/D0^2))] + gamaLH = (gamaH - gamaL) * (1 - exp(-c * (D_uv.^2 / D0^2))) + gamaL;% 步骤4:频率域滤波(滤波器乘以傅里叶变换结果)F_filtered = F .* H;% 步骤5:逆傅里叶变换(ifftshift:逆中心化;ifft2:逆傅里叶变换)log_filtered = real(ifft2(ifftshift(F_filtered))); % real()去除虚数误差% 步骤6:指数变换(恢复灰度值)filtered_img = exp(log_filtered);% 归一化到[0,1](避免灰度值超出范围)filtered_img = (filtered_img - min(filtered_img(:))) / (max(filtered_img(:)) - min(filtered_img(:)));end

2. 怎么用?注意这 3 点

- 准备图像:把你的测试图命名为 “test.png”,和代码放在同一个文件夹下(如果是彩色图,代码会自动转灰度图);

- 参数调整:如果觉得效果不满意,可以改param_set1/2/3里的数值:

- 想让暗部更亮:减小 γL(比如从 0.3 降到 0.2);

- 想让细节更清晰:增大 γH(比如从 1.5 升到 1.8);

- 想让明暗过渡更自然:增大 c(比如从 2 升到 5);

- 查看结果:运行代码后,会弹出一个窗口,显示 “原图 + 3 种参数结果”,能直观看到不同参数的差异。

四、效果对比:不同参数到底差在哪?

咱们拿 “树荫下的风景图”(test.png)举例子,看看 3 组参数的效果:

- 温和参数(γL=0.3, γH=1.5):

光照压得不太重,暗部稍微亮一点,细节(比如树叶纹理)比原图清楚,整体画面比较自然,适合 “明暗不均不严重” 的图像;

- 强对比参数(γL=0.2, γH=1.8):

暗部明显变亮(树荫下的地面能看清了),细节特别突出(树叶的叶脉都能看到),但亮部可能有点偏暗,适合 “明暗反差大” 的图像(比如夜景、逆光图);

- 弱对比参数(γL=0.4, γH=1.2):

暗部亮得少,细节提升不明显,整体和原图差别不大,适合 “只是轻微明暗不均” 的图像,避免过度处理导致画面失真。

五、总结:同态滤波的 “优缺点” 和 “适用场景”

优点:

- 能针对性处理 “光照” 和 “反射”,解决普通亮度调整解决不了的 “明暗不均” 问题;

- 细节保留好,不会像 “对比度拉伸” 那样导致暗部细节丢失;

- 参数可调,能根据不同图像场景灵活适配。

缺点:

- 只能处理灰度图(彩色图需要分 R、G、B 三个通道分别处理,再合并,可能会有颜色偏差);

- 参数需要手动调(没有 “一键最优”,得根据效果试几次);

- 处理速度比普通滤波慢(因为要做傅里叶变换,图像越大越慢)。

适用场景:

- 逆光 / 侧光拍摄的照片(比如人物脸部暗、背景亮);

- 夜景照片(路灯亮、街道暗);

- 工业检测图像(比如金属表面的划痕,光照不均导致划痕看不清);

- 医学图像(比如 X 光片、CT 图,明暗不均导致病灶看不清)。

到这里,同态滤波的原理和实战就讲完了!大家可以拿着自己的 “test.png” 试试代码,调调参数,感受一下 “压光照、提细节” 的神奇效果。如果有疑问,欢迎在评论区留言,咱们一起讨论~