【Gigascience】时空转录组测序探索小鼠心脏发育的细胞与分子基础

放在前面

摘要

介绍

结果1:构建小鼠心脏早期发育的时空细胞图谱

结果2:心肌细胞介导的细胞间相互作用在心脏发育过程中逐渐减弱

结果3:探究小鼠心脏中的精细细胞亚型及其动态变化

结果4:细胞轨迹分析揭示了与再生能力丧失相关的关键基因

结果5:心房不对称相关基因的鉴定

讨论

放在前面

这篇文章将Stereo-seq技术应用到心脏中并且有趣的讨论了左右心房的不对称模式,并重点鉴定了与心肌再生能力丧失及心房不对称性相关的基因,为心脏发育与再生机制研究提供了重要资源与新线索。

文章链接:Exploring the cellular and molecular basis of murine cardiac development through spatiotemporal transcriptome sequencing - PMC

摘要

背景

空间转录组学是一种强大的工具,它将分子数据与空间信息相结合,从而有助于更深入地理解组织形态和细胞间的相互作用。在本研究中,我们利用尖端的空间转录组测序技术,探索了小鼠心脏的发育过程,并构建了一个全面的早期小鼠心脏发育时空细胞图谱。

结果

通过对这一图谱的分析,我们阐明了心脏细胞谱系在发育过程中的空间组织方式及其相互作用。值得注意的是,我们观察到成纤维细胞和心肌细胞中基因表达的动态变化。此外,我们还鉴定出一些关键基因,如 Igf2、H19 和 Tcap,以及转录因子 Tcf12 和 Plagl1,这些基因可能与心脏早期发育过程中心肌再生能力的丧失有关。另外,我们还成功鉴定了能够区分左心房和右心房的标志基因,例如 Adamts8 和 Bmp10。

结论

我们的研究为小鼠心脏发育提供了新的见解,并为未来心脏研究领域提供了宝贵的资源,凸显了空间转录组学在理解器官发育复杂过程中的重要意义。

介绍

单细胞测序已成为研究心脏及心脏疾病细胞与分子层面机制的重要工具。 该方法能够识别先前未知的细胞类型,并在单细胞水平上解析基因表达模式与调控网络。借助单细胞测序技术,研究人员在理解多种心脏疾病方面取得了重要进展,包括心力衰竭、心律失常[7]以及心肌病。这些研究为揭示疾病发生机制及潜在治疗靶点提供了新视角。然而,尽管已取得诸多成果,目前我们对心脏在发育过程及疾病状态下的细胞与分子特征仍缺乏全面认识。这种知识空白主要源于单细胞测序技术本身存在的局限性,尤其是缺乏空间信息以及不同细胞类型之间存在的测序偏差。因此,探究心脏细胞的空间组织结构,并利用这些空间信息全面研究心脏发育与疾病的细胞基础,显得尤为重要。

空间转录组学是一个快速发展的领域,旨在将空间信息与转录组数据相结合,从而实现对组织结构与细胞互作的研究。 近年来,空间转录组技术的进步,如原位测序和基于捕获的空间转录组测序,实现了在不解离组织的前提下对基因表达进行原位可视化与定量分析,带来了革命性突破。这些创新技术已在多个生物学体系中取得成功应用,包括大脑、发育中的胚胎,以及癌症和心血管疾病等病理状态。在心脏研究领域,空间转录组学已被用于探索鸡胚心脏的发育过程,为理解心脏功能与病理背后细胞分化与形态发生的相互作用提供了新见解。为了全面研究像心脏这样的复杂器官,应进一步拓展空间转录组技术的应用,这将有助于更深入地理解心脏内部细胞的空间组织方式,及其对心脏功能与疾病的影响。

已有研究表明,小鼠心脏在新生阶段具有一定的再生能力,但这种能力会随着心脏的成熟而逐渐减弱。 为深入理解新生期心脏再生的机制,并探索增强心脏再生的可能策略,研究者们尝试了包括基因操作、组织工程以及干细胞治疗在内的多种方法。然而,尽管付出了诸多努力,目前对这些机制的全面认识仍然不足,凸显出进一步研究的必要性。在本研究中,我们采用了空间增强分辨率组学测序技术(Stereoseq,即 Stereo-seq),构建了发育中小鼠心脏的时空细胞图谱。该图谱涵盖了具有再生能力的新生心脏以及相对成熟心脏的空间转录组数据。通过分析心脏发育过程中细胞与基因表达的动态变化,我们鉴定出了一些可能与再生能力丧失相关的特定基因。本研究成果为理解小鼠心脏发育提供了新见解,同时也为未来心脏研究领域提供了宝贵的资源。

结果1:构建小鼠心脏早期发育的时空细胞图谱

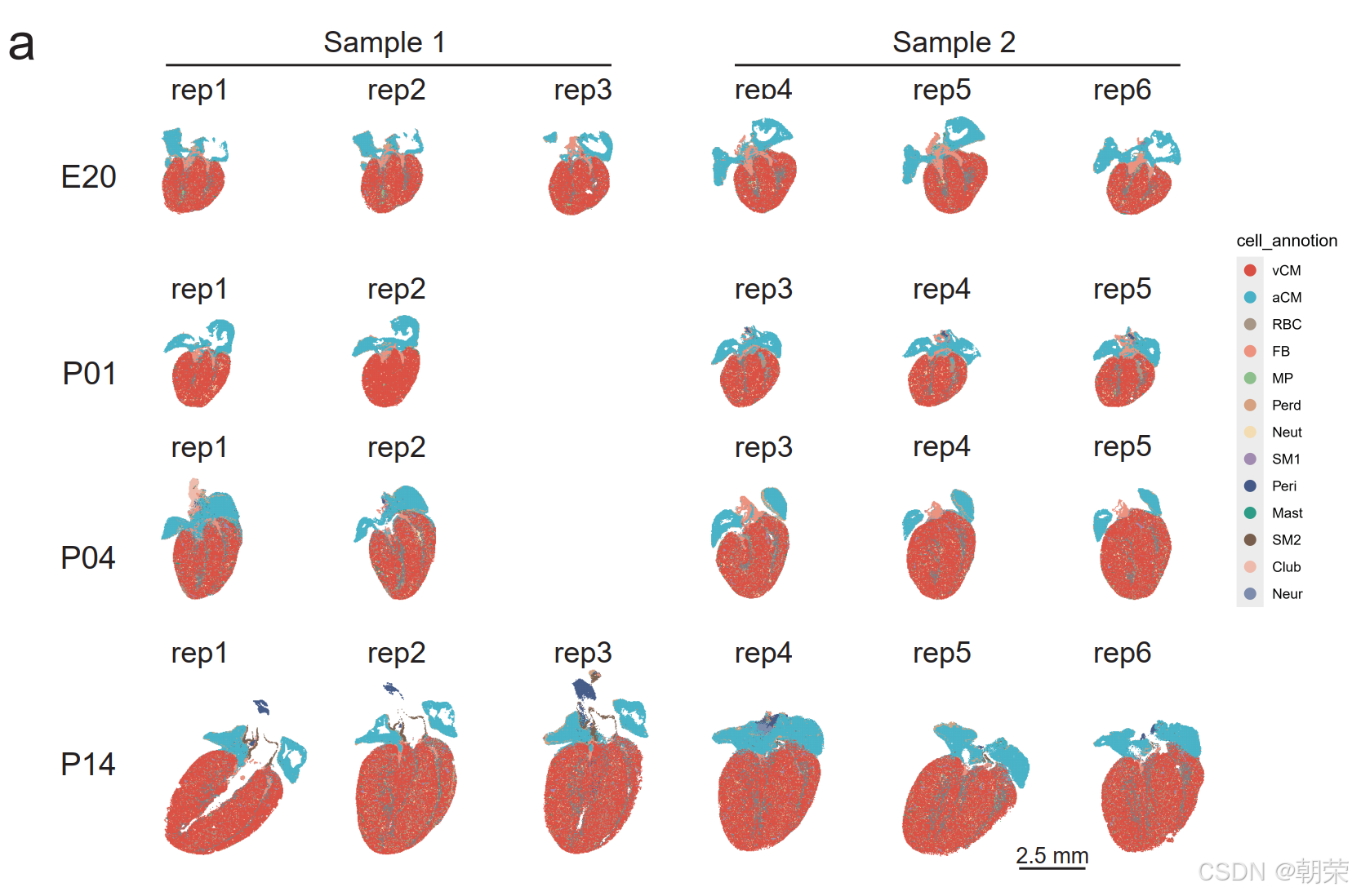

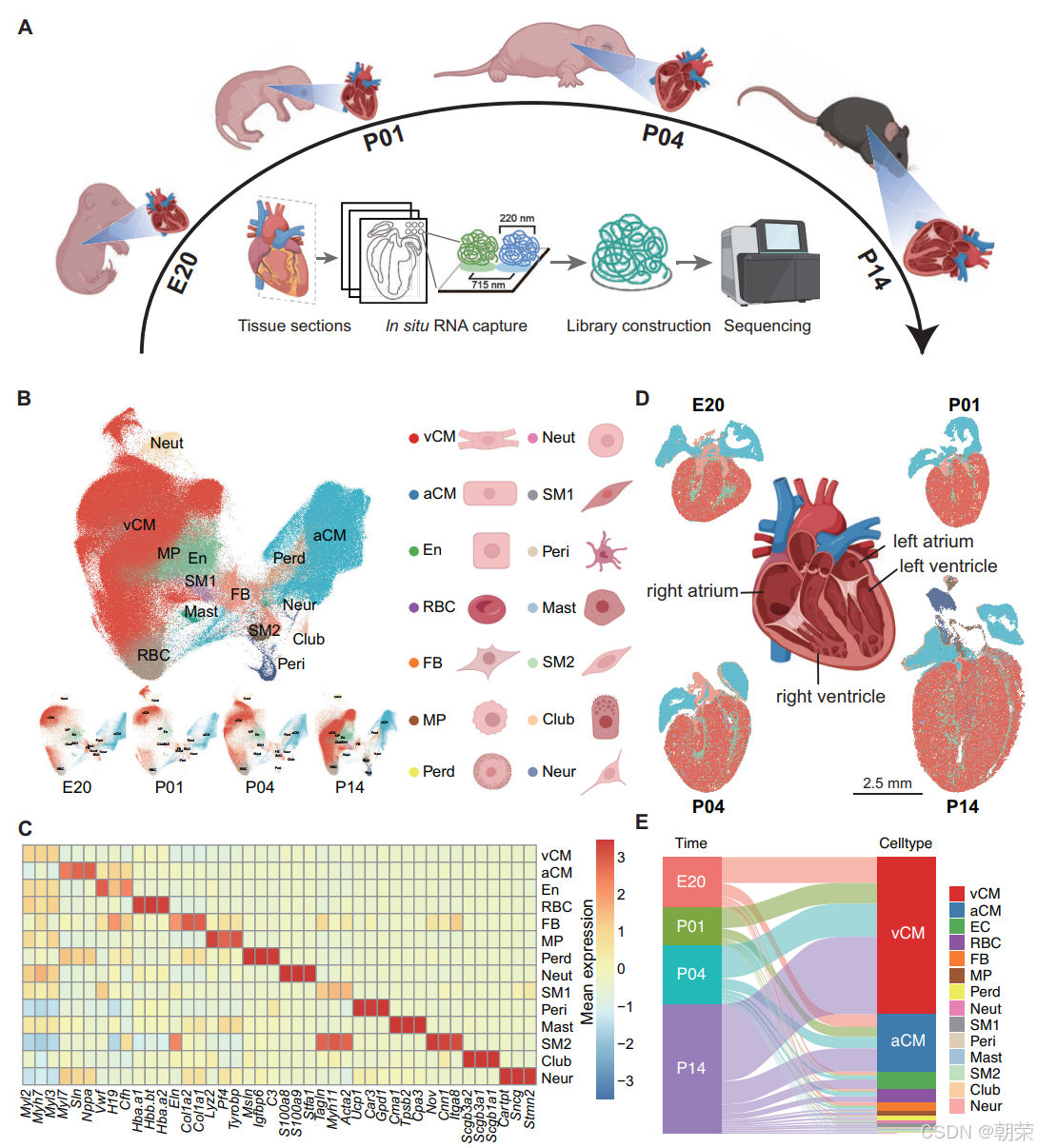

为了构建一个全面的小鼠心脏早期发育时空转录组图谱,我们精心选取了4个具有代表性的时间点,包括胚胎第20天(E20)、出生后第1天(P01)、出生后第4天(P04)和出生后第14天(P14)。在每个时间点,我们取2只小鼠的心脏样本,通过冷冻和包埋进行处理。从每颗心脏的中部区域选取3张相邻的冷冻切片,并采用Stereo-seq技术进行空间转录组测序(图1A)。最终,我们在每个时间点共获得6张包含3次技术重复的时空切片,剔除低质量数据后,共保留22张高质量切片。这组高质量切片构成了研究小鼠心脏早期发育的重要资源(补充图S1a)。

随后,我们基于约25微米(即bin 50)的区间大小进行细胞分割,得到细胞“区间”(cell bins),总计330,857个细胞区间(补充表S1)。针对这些细胞区间,我们基于基因表达数据进行细胞聚类,并利用已知的细胞类型标记基因对各类细胞进行注释。分析共鉴定出14种不同的细胞类型(图1B,补充图S1b,补充表S2)。通过筛选差异表达基因,我们进一步确定了每种细胞类型的标记基因(图1C)。

为了生成带有空间信息的单细胞转录组图谱,我们将注释后的细胞类型映射到它们在心脏组织中的相应空间位置(图1D)。该图谱直观展示了每种细胞在组织中的定位情况以及单个基因的原位表达水平。总体而言,我们成功构建了一个全面的小鼠心脏发育时空转录组图谱。

基于该图谱,我们进一步详细分析了心脏在早期发育阶段的细胞组成。分析显示,心肌细胞是心脏中最主要的细胞类型。其中,心房心肌细胞(aCMs)约占总细胞数的21%,而心室心肌细胞(vCMs)则占约57%(图1E)。从发育动态来看,我们观察到随着心脏发育的推进,心室心肌细胞的比例逐渐增加,而心房心肌细胞的比例则相应减少(图1E)。这一变化提示,在心脏早期发育过程中,细胞组成发生了显著的转变。此外,我们还鉴定出一群位于心室和心房内的独特成纤维细胞(FBs),其特征是表达胶原蛋白家族基因,包括Fbln5。有趣的是,这类成纤维细胞的数量随着心脏发育的进行而逐渐减少(图1E)。

进一步分析还发现,内皮细胞在心脏中大量存在,主要分布于心室中部区域。这些内皮细胞可能在心脏血管的发育与维持中发挥关键作用。最后,我们鉴定出一类位于心脏表面的心包细胞(Perd),其显著表达C3、Igfbp6和Msln等基因(补充图S4a)。这些心包细胞可能对维持心脏的结构完整性与保护功能具有重要作用。

综上所述,我们构建的这一心脏发育时空转录组图谱,全面揭示了心脏在不同发育阶段的细胞组成情况,为深入理解心脏发育过程提供了重要的细胞层面基础。

结果2:心肌细胞介导的细胞间相互作用在心脏发育过程中逐渐减弱

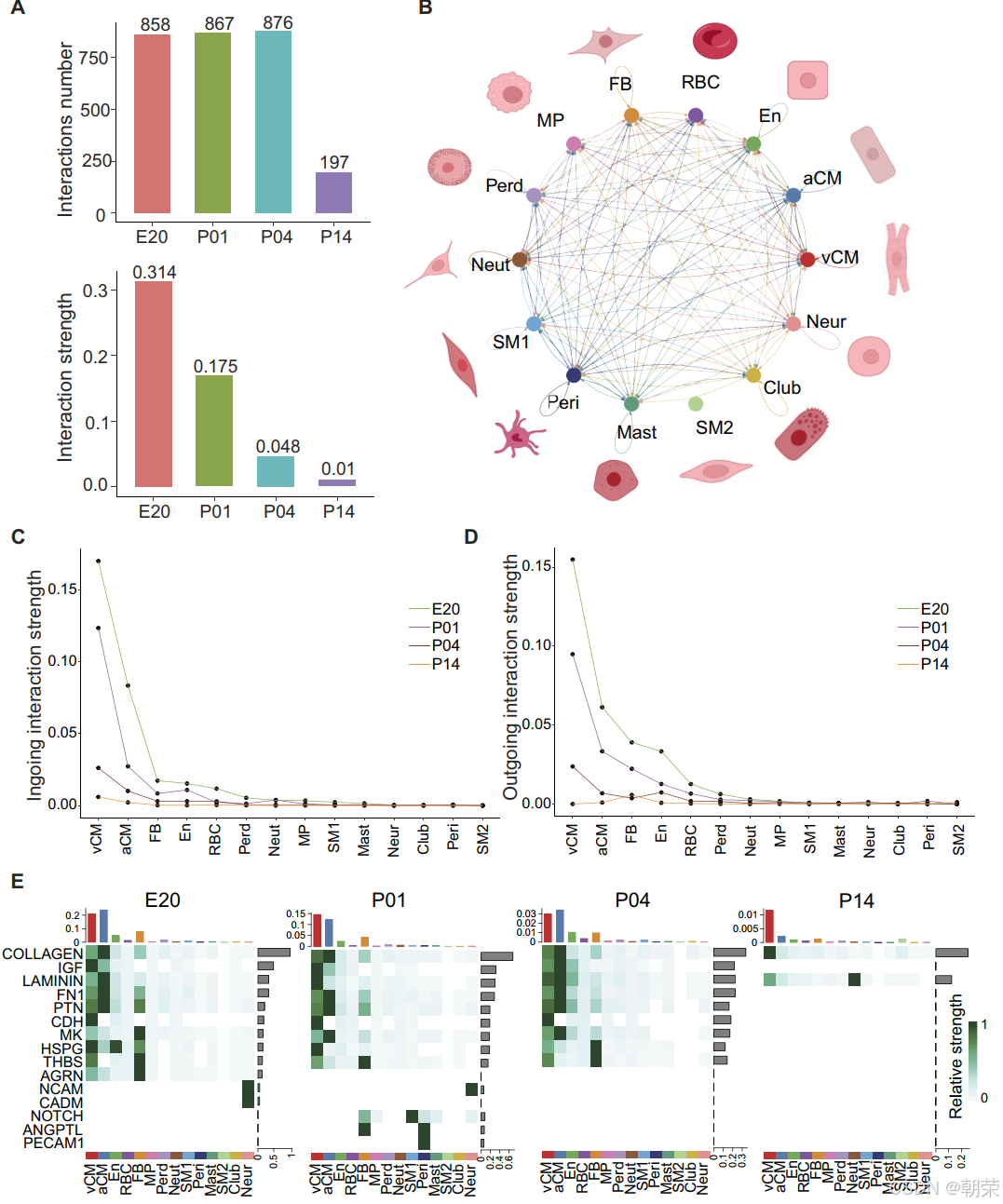

细胞间相互作用在维持生物系统正常功能中起着至关重要的作用,它通过促进细胞之间的协调与通讯,保障了多种生命活动的有序进行。这些相互作用对于包括发育在内的各种生物过程都尤为关键。除了利用我们构建的心脏发育时空图谱分析细胞组成之外,我们还深入研究了细胞间相互作用的变化情况(补充表S3),尤其关注这些相互作用在发育过程中的动态演变。

首先,我们计算了不同时间点细胞间相互作用的总数与强度(图2A)。结果显示,细胞间相互作用的数量直到P14(出生后第14天)才出现显著下降,而相互作用的强度则随着时间的推移逐渐减弱。这表明,在心脏早期发育阶段,参与细胞间相互作用的相关因子依然保持活跃,但随着发育的进行,这些相互作用逐渐变得不那么强烈。

进一步分析细胞所利用的相互作用通路(补充图S2a)发现,在不同时间点呈现出各具特征的活性模式。随着时间的推移,与细胞骨架构建相关的信号(如纤连蛋白1、层粘连蛋白和胶原蛋白)逐渐减弱;与此同时,与类胰岛素生长因子(IGF)介导的细胞生长相关的信号也逐步减弱,并在14天后基本消失。这一现象提示,细胞生长与细胞骨架构建之间存在一定的相关性。当细胞骨架构建完成后,细胞形态逐渐固定,可能同时伴随着细胞再生能力的丧失。

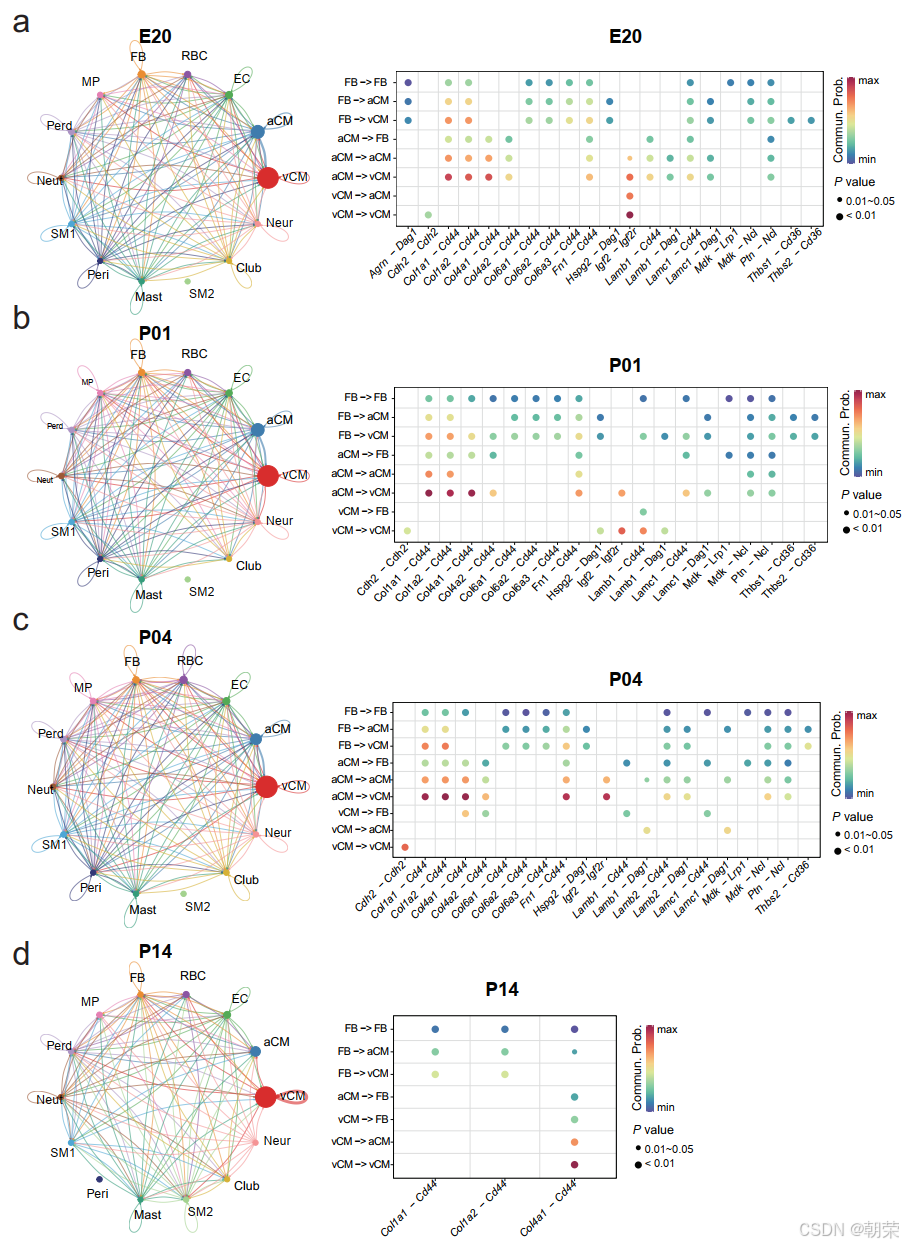

除了对四个发育阶段整体的细胞间相互作用进行分析外,我们还详细探究了不同细胞类型之间的相互作用(图2B及补充图S3a–d)。分析发现,心房心肌细胞(aCMs)、心室心肌细胞(vCMs)与成纤维细胞(FBs)之间的相互作用强度最高。进一步分析各细胞类型的输入与输出信号(图2C、D)发现,在相对早期的发育阶段(E20、P01和P04),vCMs主要是主要的信号接收细胞类型,而aCMs则是主要的信号输出细胞类型。

然而到了P14,除了整体相互作用减弱之外,我们观察到此前作为主要输出细胞的aCMs,其信号输出强度出现了大幅下降,尽管vCMs仍然接收较强的信号。aCMs信号输出的显著减少,很可能是导致心脏成熟过程中细胞间相互作用整体减弱的关键因素之一。

为此,我们进一步分析了四个发育阶段中各细胞类型所涉及的相互作用因子(图2E),以深入阐明aCMs中细胞相互作用因子的变化情况。研究发现,在E20阶段,神经细胞粘附分子(NCAM)和细胞粘附分子(CADM)等阶段特异性相互作用因子主要存在于神经元中;而在P01阶段,Notch受体(NOTCH)、血管生成素样蛋白以及血小板内皮细胞粘附分子1等阶段特异性因子则主要出现在成纤维细胞(FBs)和周细胞中。到了P14,特别是在此前活跃参与相互作用的aCMs和vCMs中,除胶原蛋白外,几乎所有细胞相互作用因子都显著减少或几乎不存在。这些结果进一步支持了这样一个观点:心脏成熟过程中细胞间相互作用的减弱,可以归因于这些关键相互作用因子的缺失。

总结而言,通过利用心脏发育时空图谱,我们对心脏发育过程中的细胞间相互作用进行了广泛研究,并鉴定出了细胞类型特异性的相互作用因子。特别值得注意的是,小鼠心脏成熟的一个关键特征是:成纤维细胞(FBs)、心房心肌细胞(aCMs)与心室心肌细胞(vCMs)之间的细胞间相互作用显著减弱。

结果3:探究小鼠心脏中的精细细胞亚型及其动态变化

心脏发育时空图谱为我们提供了一个极具价值的亚细胞水平转录组数据集,其中包含了心脏组织中基因表达的空间定位信息。这一宝贵资源使我们能够对细胞类型进行更细致的分类与刻画。因此,我们聚焦于心室内含量最丰富且功能最显著的三种主要细胞类型——心室心肌细胞(vCMs)、心房心肌细胞(aCMs)和成纤维细胞(FBs),开展了全面的细胞类型注释工作。

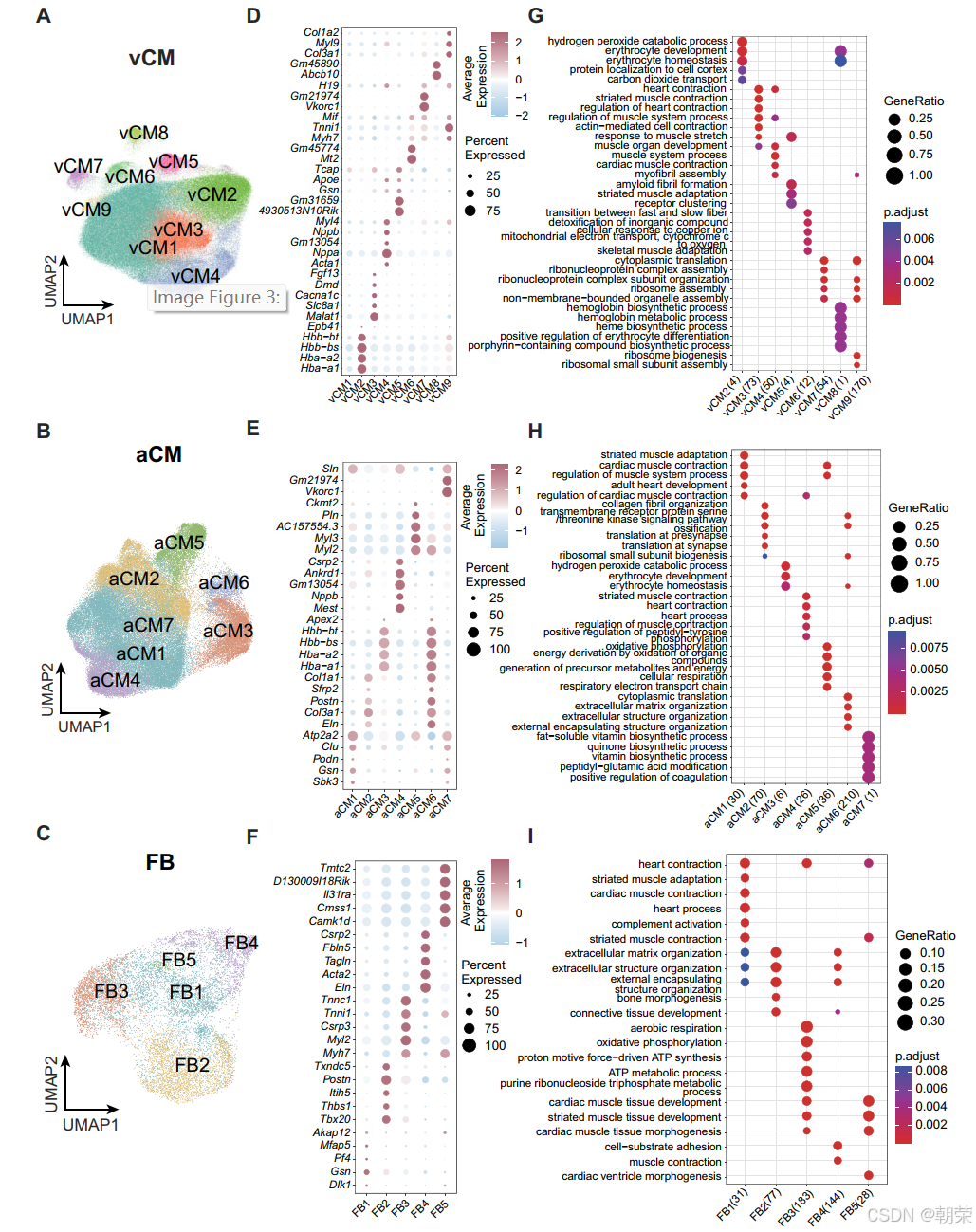

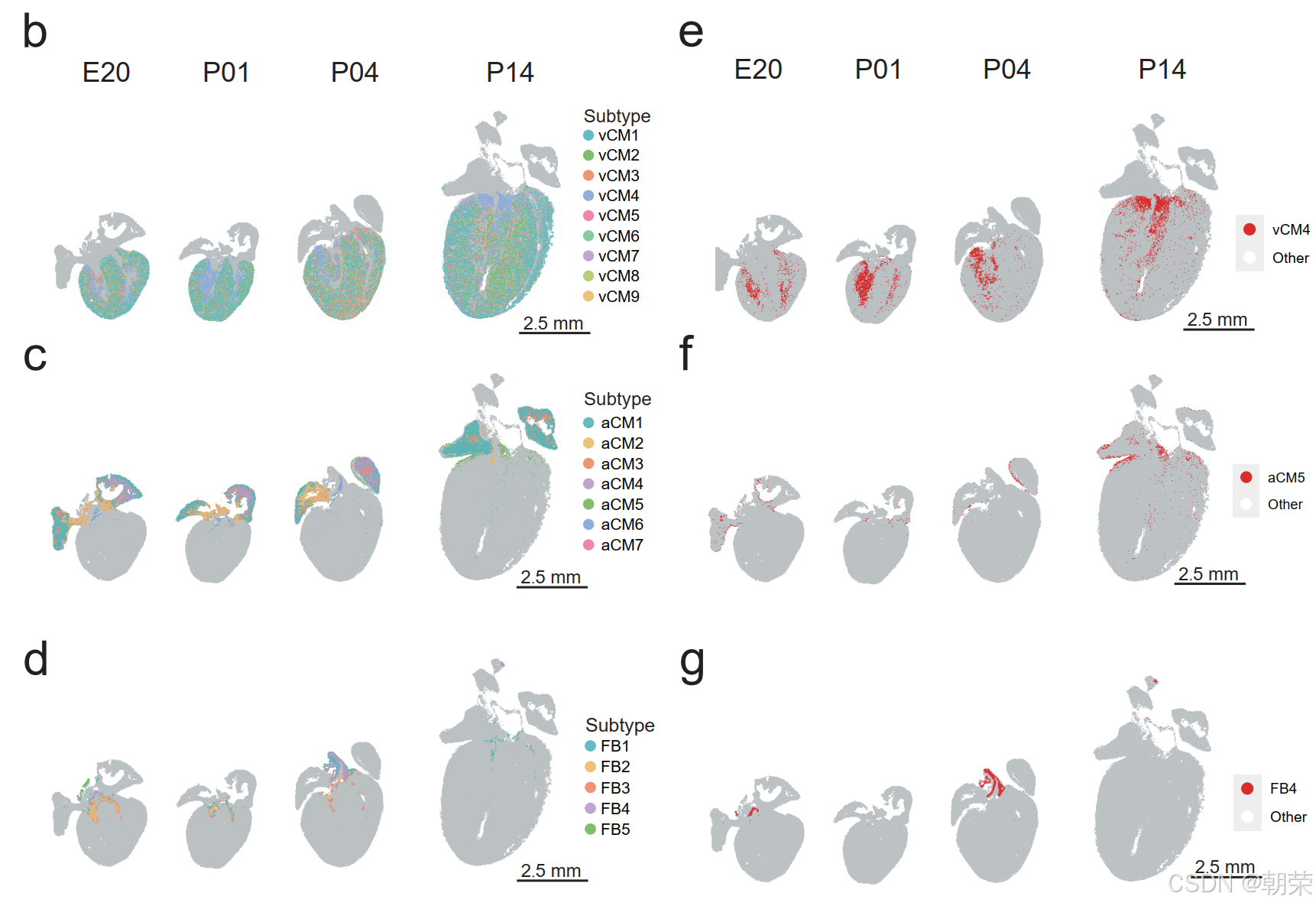

通过分析这些细胞的基因表达特征,我们成功将 vCMs、aCMs 和 FBs 分别细分为 9 种、7 种和 5 种不同的细胞亚型(图 3A–C)。为了更深入地了解这些被注释的亚型,我们进一步研究了它们的基因表达谱,并鉴定出了各亚型特有的标记基因(图 3D–F)。基于这些在各亚型中呈现特异性表达模式的基因,我们开展了基因功能富集分析(图 3G–I),从而揭示了各个细胞亚型所关联的功能角色与信号通路。

在上述细胞聚类结果的基础上,我们进一步将这些亚型细胞映射到它们在心脏中的实际空间位置(补充图 S4b–d)。我们观察到,某些亚型呈现出明显不同的空间分布特征,这些分布与其可能承担的功能具有高度一致性。

例如,某一类心室心肌细胞亚型(vCM4)被发现聚集在心室腔附近(补充图 S4e),其特异性表达的基因在功能上主要富集于肌肉器官发育、肌肉系统过程、心肌收缩、肌原纤维组装等相关通路(图 3G,补充表 S4)。其空间分布特点与功能富集结果共同提示,vCM4 细胞很可能参与了心脏的收缩与舒张活动。

同样地,另一类心房心肌细胞亚型(aCM5)被发现集中分布在三尖瓣与二尖瓣区域(补充图 S4f)。这些细胞的特异性表达基因在功能上显著富集于氧化磷酸化、有机物氧化供能、前体代谢物与能量生成、细胞呼吸、呼吸电子传递链等相关通路(图 3H,补充表 S5)。由此我们推测,这类细胞可能在为三尖瓣与二尖瓣的开合运动提供能量方面发挥关键作用,从而有助于维持心脏搏动的规律性与有效性。

在成纤维细胞方面,我们发现某一亚型(FB4)倾向于聚集在主动脉区域(补充图 S4g),且在胚胎第20天(E20)、出生后第1天(P01)和第4天(P04)比例较高,而在第14天(P14)比例降低。这些细胞的特异性表达基因在功能上主要富集于细胞-基质粘附和心室形态发生相关通路(图 3I,补充表 S6)。这表明 FB4 细胞可能与心脏细胞支架的构建密切相关,且该功能在心脏发育早期更为活跃。

虽然并非所有亚型的功能都能够得到明确注释,但通过本研究,我们得以深入洞察这些细胞亚型在心脏发育各个阶段中所发生的动态变化,为理解心脏发育的细胞基础与功能机制提供了更加精细的视角。

结果4:细胞轨迹分析揭示了与再生能力丧失相关的关键基因

尽管人类心肌细胞不具备再生能力,但小鼠心肌细胞在早期发育阶段仍保有再生潜能。深入理解小鼠心肌细胞在发育过程中再生能力逐渐丧失的机制,不仅有助于揭示心肌再生的分子机制,也为未来研究重大心脏疾病提供理论基础。

我们构建的心脏时空转录组图谱涵盖了心脏早期发育的4个关键时间点。其中,前3个时间点(E20、P01、P04)对应小鼠心脏尚具备再生能力的时期,而最后一个时间点(P14,出生后第14天)则标志着心肌细胞再生能力的丧失。为探究与心肌再生能力相关的细胞与分子变化,我们重点对比分析了P14与其他三个早期时间点的数据。

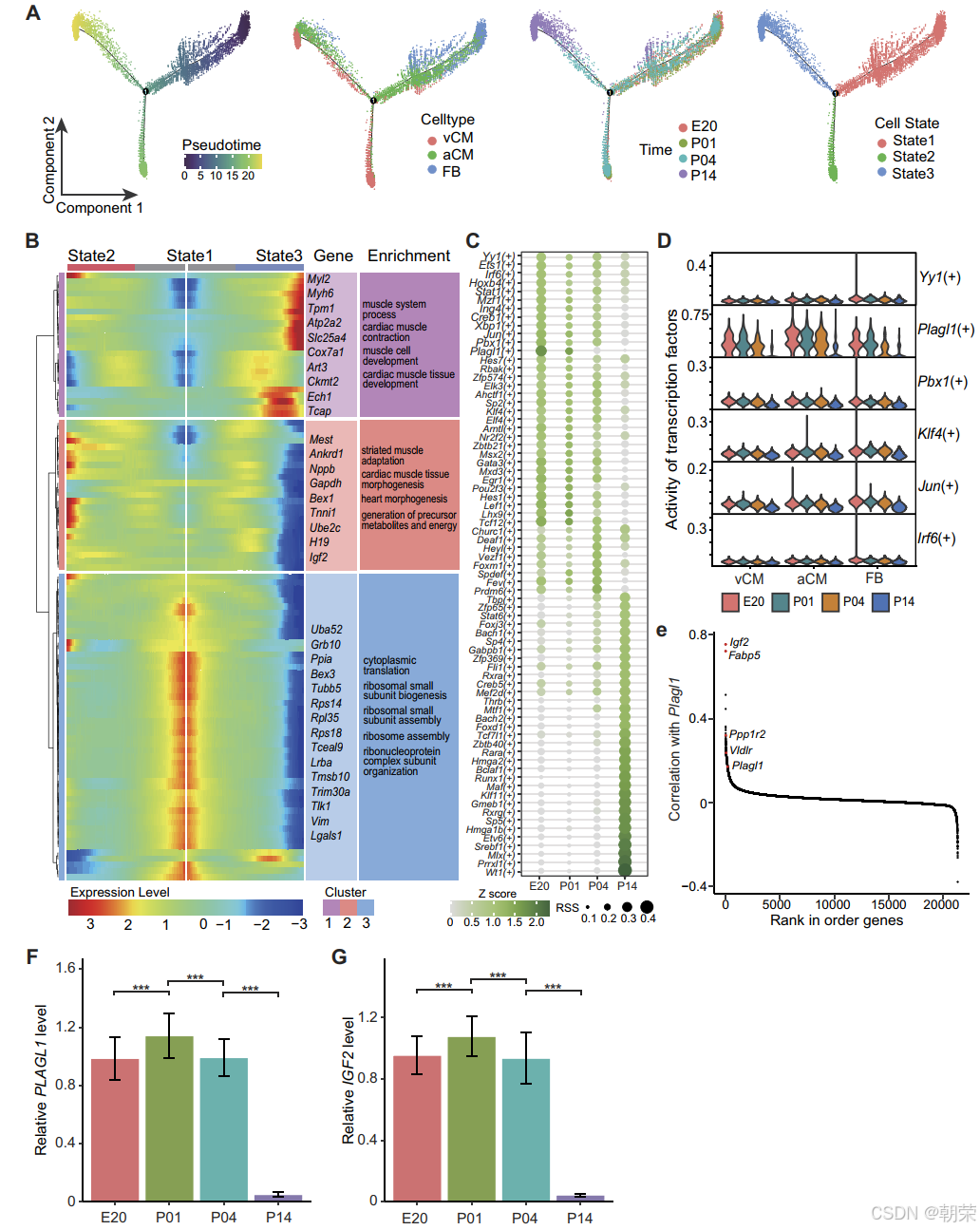

我们采用Monocle2软件,对心室心肌细胞(vCMs)、心房心肌细胞(aCMs)和成纤维细胞(FBs)的亚型进行了拟时序分析。鉴于心肌细胞属于终末分化细胞,我们将成纤维细胞设定为拟时序轨迹的起点(图4A及补充图S5a、b)。分析揭示了这些主要细胞类型在发育过程中的不同时间趋势:在E20阶段,aCMs与FBs的基因表达状态较为相似,而与vCMs差异较大;随着发育进程的推进,这三大类细胞均进一步分化,至P14时,部分细胞类型的状态趋于一致。各亚型之间呈现出的分支模式(图4A)清晰地反映了心脏发育过程中的细胞分化路径。

此外,根据基因在拟时序轨迹上的表达变化,我们将所有基因聚类为3种细胞状态(图4B,补充表S7)。在心脏发育及心肌细胞成熟的过程中,我们观察到基因表达水平发生了显著变化,这些变化与再生能力的丧失、收缩能力的获得以及心脏功能的启动密切相关。具体而言,与细胞分化相关的基因(如Igf2(类胰岛素生长因子2基因)、H19(一种长链非编码RNA基因,印记母源表达转录本))的表达水平逐渐下降;而与心肌收缩及心脏功能相关的基因(如Tcap(肌联蛋白帽基因)、Myh6(肌球蛋白重链6基因)、Atp2a2(肌浆/内质网钙离子转运ATP酶2基因))的表达水平则逐渐上升。这些基因表达谱的变化,为我们理解心肌细胞从具备再生能力向获得收缩功能转变的分子过程提供了重要线索。

转录因子(TFs)在多种生物学过程中对基因表达起着关键调控作用,因此我们进一步深入分析了心脏发育过程中转录因子的动态变化,以寻找可能导致心肌细胞再生能力丧失的关键调控因子(补充表S8)。基于调控子特异性评分(Regulon Specificity Score, RSS,图4C),我们将所识别的转录因子分为两大类:

- 第一类:在心脏发育早期活性较高,但随着发育进程推进,其特异性逐渐下降;

- 第二类:在心脏发育后期(即心肌细胞趋于成熟阶段)表现出更高的活性。

在第二类转录因子中,我们发现了若干已知与心脏发育密切相关的关键因子,如Wt1(Wilms瘤1基因)、Prrxl1(配对相关同源盒1基因)和Srebf1(固醇调节元件结合转录因子1)。例如,Wt1 基因的C末端含有4个锌指结构域,对DNA结合与基因激活至关重要,在心脏发育中主要调控上皮-间质转化和血管生成等过程,被认为在心脏早期发育中发挥重要作用。此外,我们还发现了一些之前未被报道、但可能参与心脏成熟的转录因子,如Mlx(Max样蛋白X基因),值得后续深入研究。相对而言,第一类转录因子更可能与心肌细胞再生能力的丧失相关。在这类因子中,我们识别出Tcf12(转录因子12)、Plagl1(多形性腺瘤样基因1)等转录因子,它们在心脏发育成熟过程中活性逐渐下降。

进一步地,由于我们在差异基因表达分析中发现Igf2可能参与心脏发育及再生能力的丧失,我们特别考察了靶向Igf基因的转录因子是否也存在与心脏成熟相关的表达变化。分析显示,在成纤维细胞与心肌细胞中,我们共鉴定出6个靶向Igf2的转录因子,其中就包括前述的Plagl1。值得注意的是,我们观察到Plagl1的转录因子活性在心脏发育及成熟过程中持续下降(图4D)。并且,通过分析其转录因子活性与其他基因表达的相关性(图4E),我们发现Plagl1与Igf2之间呈现出最强的相关性。

为验证这一发现,我们通过实时定量PCR(qPCR)检测了Igf2与Plagl1在发育过程中的表达变化(图4F、G),结果显示这两个基因在出生后第14天(P14)均出现显著下调,与我们空间转录组数据中的观察结果一致。

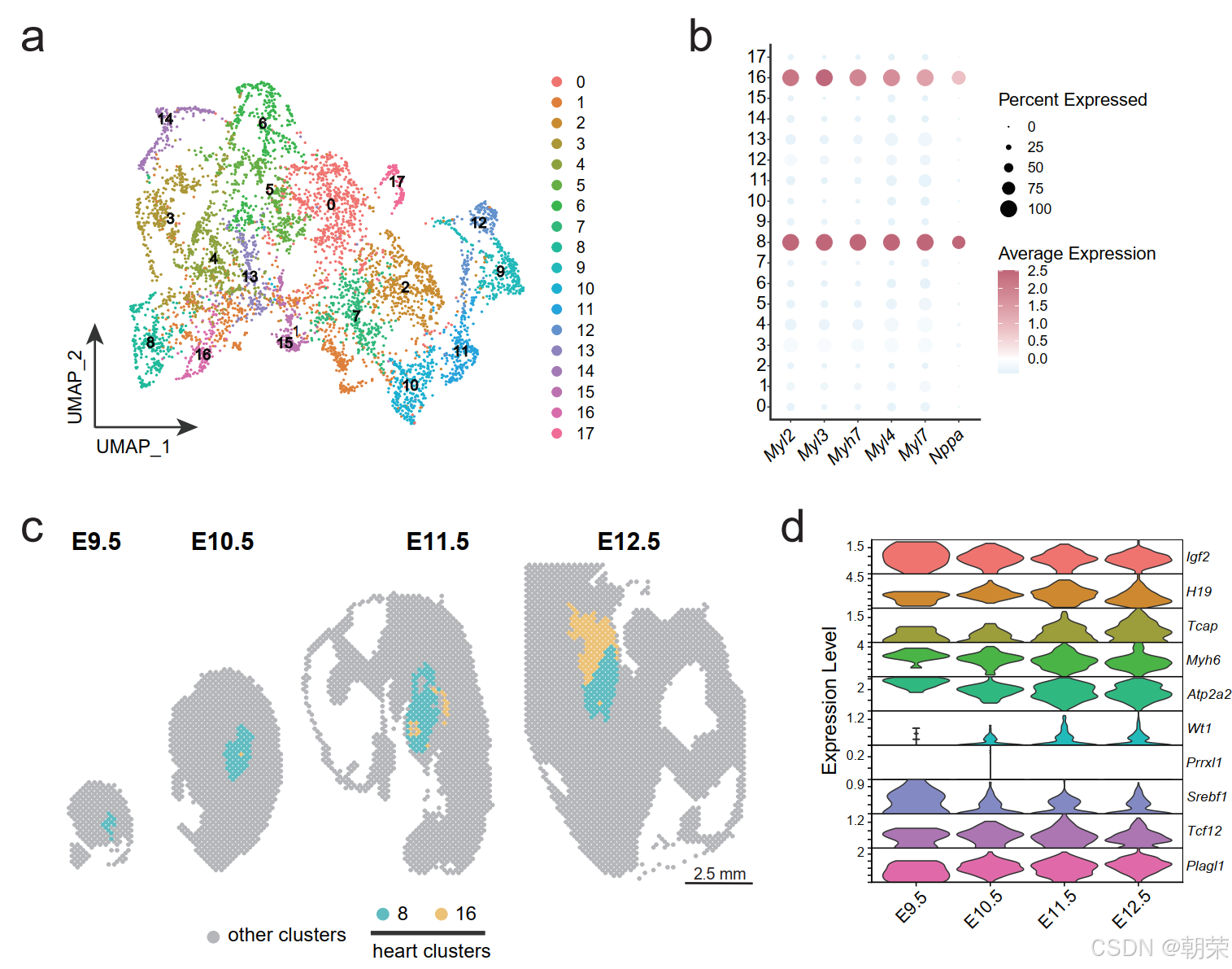

此外,我们利用早期小鼠胚胎的空间转录组数据[35],进一步探究了早期心脏细胞的特性。首先,我们对早期胚胎(E9.5、E10.5、E11.5、E12.5)的空间转录组数据进行了聚类分析,并利用心肌细胞特异性标记基因,将第8和第16类细胞鉴定为未分化的早期心脏细胞(补充图S6a–c)。进一步分析发现,Igf2、H19、Tcf12 和 Plagl1 在这些早期心脏细胞中呈现高表达,而Wt1、Prrxl1 和 Srebf1 的表达水平较低,与心脏细胞发育过程中的变化趋势相符(补充图S6d)。

这一发现提示,Plagl1 可能在心脏早期发育过程中对Igf2 基因起着调控作用。综合上述结果,我们认为Plagl1 很可能是参与心肌细胞分化与再生调控的关键转录因子。不过,要深入阐明这些候选基因的具体功能角色,仍需开展更全面、系统的后续研究。

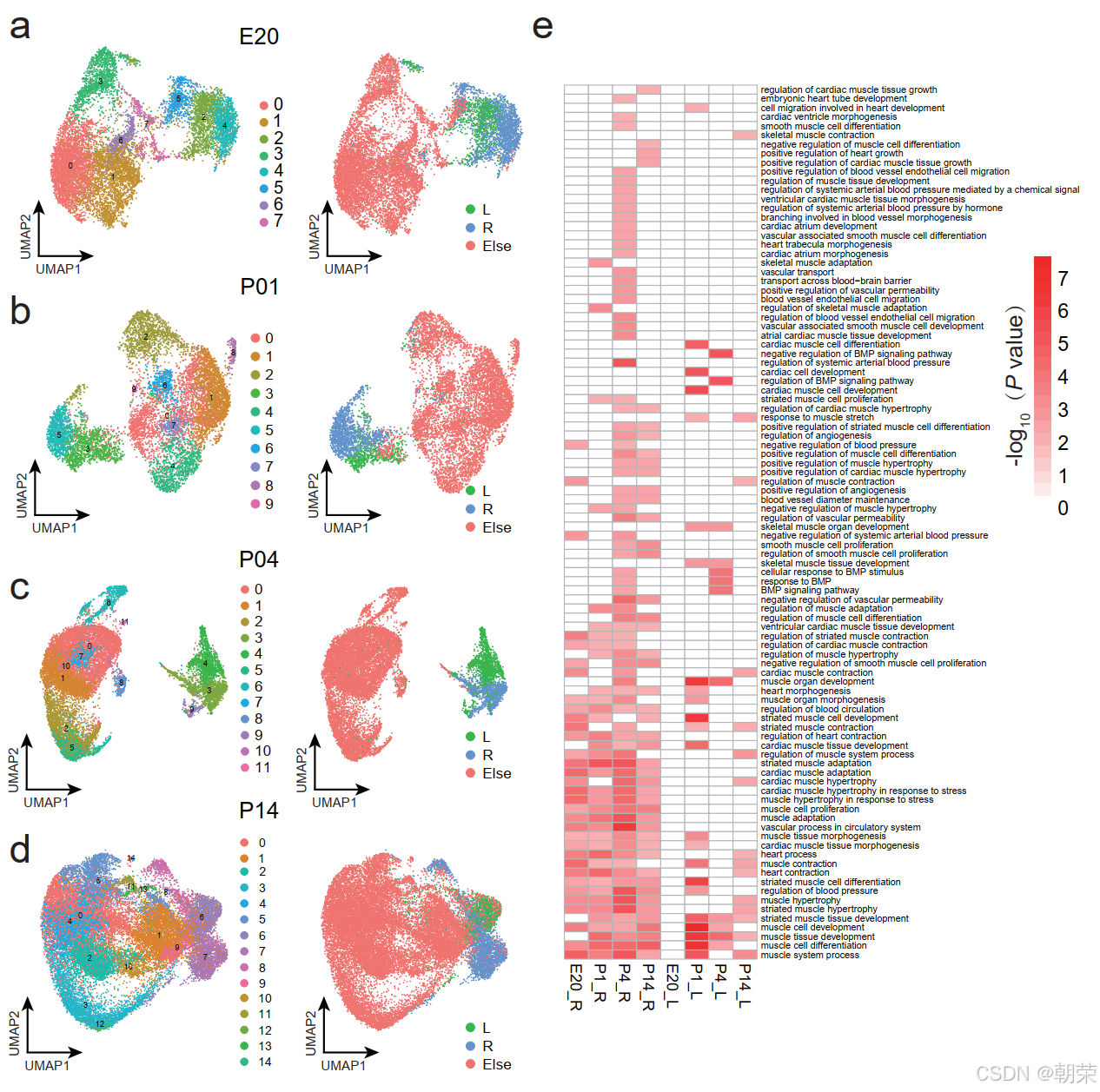

结果5:心房不对称相关基因的鉴定

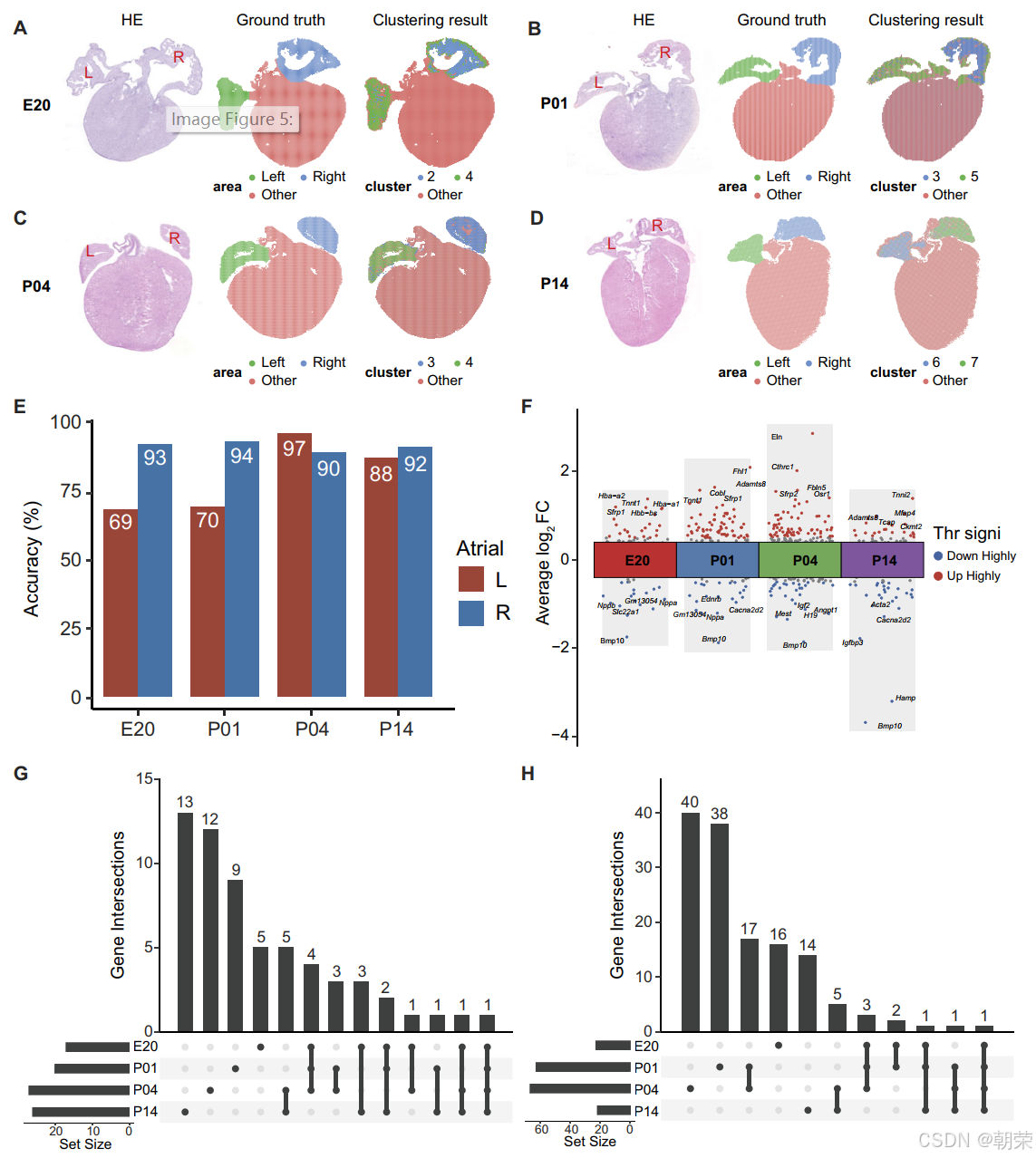

通过利用心脏发育时空转录组图谱,我们可以借助基因表达的空间信息,从分子层面开展深入研究。心脏的左右不对称性对其功能表现至关重要、,因此,理解左、右心室及左、右心房的发育过程具有重要意义。为实现这一目标,我们首先根据所有Stereo-seq切片中心房的空间位置,将左心房与右心房区域进行划分。随后,我们通过对相邻切片进行苏木精-伊红(HE)染色来验证这一划分的准确性(图5A–D)。这种方法确保了我们所定义的空间区域具有较高的可靠性。

相比之下,如果在不考虑空间位置信息的情况下,仅依靠芯片上所有细胞的统一流形近似与投影(UMAP)图进行细胞聚类和分析,就会引入一定程度的误差。我们将仅基于UMAP图进行的左、右心房无监督聚类结果映射回我们的空间图谱(图5A–D,补充图S7a–d),并统计主要分布在左心房或右心房中的细胞数量,计算这些细胞占各自心房总细胞数的比例。结果显示,在四个时间点上,左心房细胞的占比(分别为69%、70%、97%和88%)普遍低于右心房细胞(分别为93%、94%、90%和92%)(图5E,补充表S9)。这一发现强调了在准确识别和分析左、右心房细胞时,必须考虑空间信息的重要性。

在成功区分左、右心房细胞之后,我们进一步探究了这两个区域在基因表达上的差异。通过比较四个时间点上左、右心房细胞的基因表达,我们鉴定出了一组差异表达基因(图5F)。这组基因包括在左心房中上调表达的基因(图5G),以及在右心房中上调表达的基因(图5H)。具体而言,在左心房中,我们在胚胎第20天(E20)、出生后第1天(P01)、第4天(P04)和第14天(P14)分别检测到17、20、27和26个上调基因;而在右心房中,相应时间点的上调基因数量分别为23、63、67和22个。

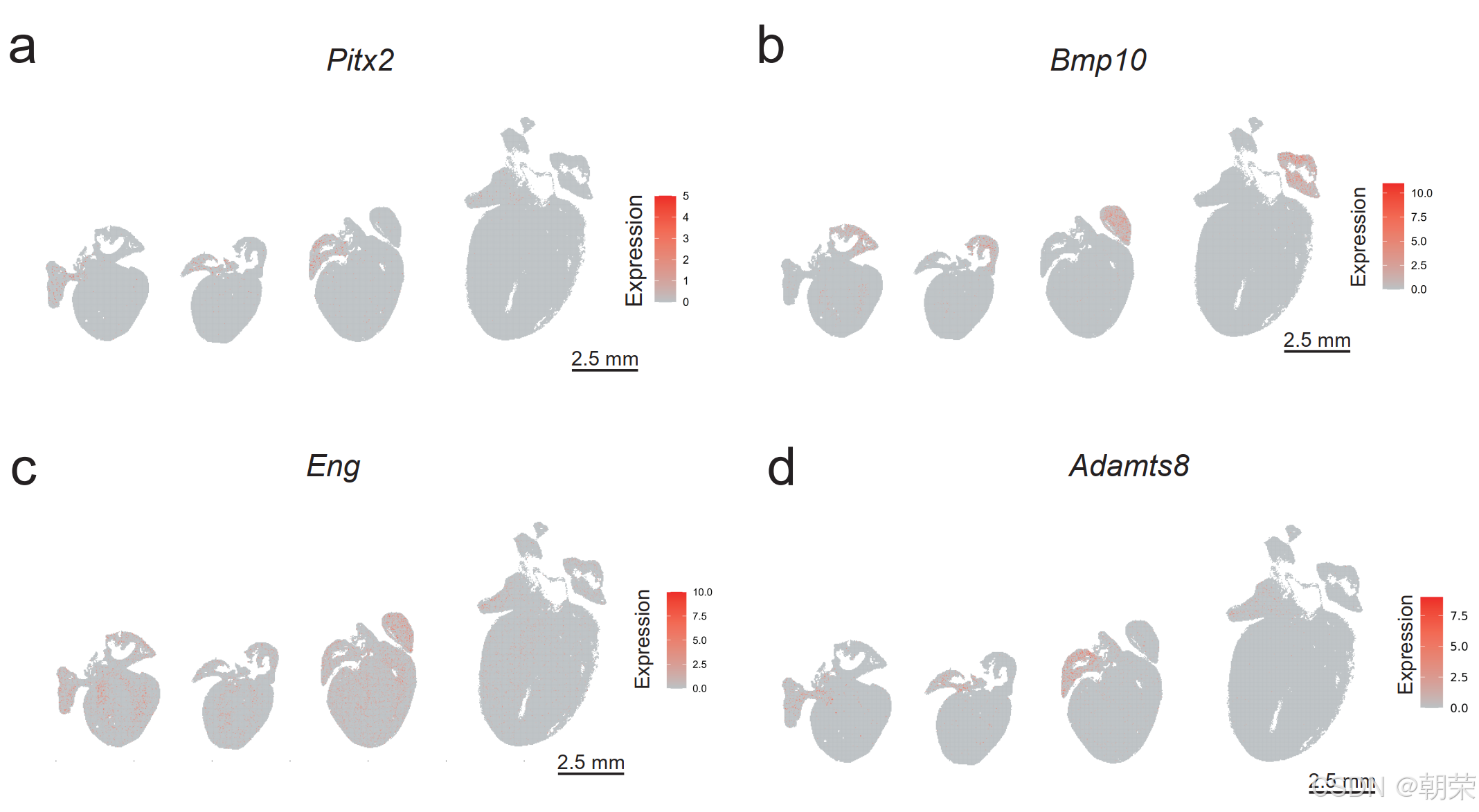

为进一步探究这些基因表达差异的功能意义,我们对这些差异表达基因进行了功能富集分析(补充图S7e)。值得注意的是,右心房中上调的基因显著富集在与心脏发育相关的基因本体(GO)条目中,而左心房中上调的基因则未显示出与任何心脏发育相关GO条目的显著富集。接下来,我们聚焦于可能与心房不对称性相关的特定基因。在其中一个与心脏发育相关的富集GO条目(GO:0003228,心房心肌组织发育)中,我们鉴定出了4个基因,分别是Pitx2、Bmp10、Eng 和 Adamts8。

-

Pitx2*是一种转录因子,已知其参与调控心脏及其他器官的左右不对称发育,已被确认为左心房特异性表达的基因。我们的分析显示,Pitx2 在P01和P04时间点在左心房中显著上调表达(补充图S8a)。

-

Bmp10*是Pitx2的调控基因,表现出在所有发育阶段均在右心房中特异性表达(补充图S8b)。

-

Eng(内皮糖蛋白)在P04阶段于右心房中表现出显著更高的表达水平(补充图S8c)。

-

Adamts8 则在整个发育阶段持续在左心房中呈现高表达(补充图S8d)。

这些发现揭示了这些基因可能参与心房不对称性的形成,并为理解左、右心房发育的分子机制提供了重要线索。后续研究有必要进一步探究这些基因的具体功能角色,以及它们在心房心肌组织发育中的贡献。

讨论

心脏在我们的生理功能中扮演着至关重要的角色,对这一器官开展单细胞和空间转录组学研究,可以显著加深我们对心脏发育及相关疾病过程中细胞与分子层面变化的理解。此类研究不仅有助于揭示心脏相关疾病的分子机制,还为发现心脏疾病治疗的新靶点奠定了基础。

在本研究中,我们构建了一个全面的小鼠心脏早期发育时空转录组图谱。我们系统考察了心脏发育全过程中细胞与基因水平的动态变化,包括细胞类型组成的改变、细胞间通讯模式的演变、发育过程中心肌细胞类型的分化与转换,以及与心脏发育密切相关的候选基因的鉴定。我们的研究结果与既往小鼠单细胞研究大体一致,验证了我们所构建时空图谱的可靠性。例如,我们发现转录因子Wt1可能在小鼠心脏发育中发挥关键作用,这与先前小鼠单细胞研究中的报道相符。然而,得益于我们构建的时空图谱,我们能够系统性地描绘出心脏早期发育过程中细胞与基因水平的动态变化,从而对这一过程形成了更为全面的认识。

此外,我们还鉴定出了一些可能与心脏发育相关的新基因。通过利用图谱中的空间信息,我们比较了左、右心房中存在的细胞类型,并在发育过程中鉴定出具有特异性表达模式的基因。这一分析深化了我们对心脏左右不对称性的理解,并揭示了这一现象背后的分子机制。

值得注意的是,本研究聚焦于小鼠心脏早期发育的独特特征,与先前发表的鸡心脏发育时空图谱形成了鲜明对比。我们特别探究了小鼠心脏早期发育阶段特有的细胞类型变化,以及与再生能力相关的潜在基因,这是小鼠心脏早期发育区别于其他阶段或其他物种的重要特征。

小鼠心脏的再生能力一直是心脏研究领域的重点之一。既往研究已经鉴定出若干与小鼠早期心脏再生相关的分子和基因。然而,早期小鼠心肌细胞所特有的再生机制——这种能力在发育后期以及其它哺乳动物中普遍缺失——目前仍不清楚。

在本研究中,我们通过对小鼠心脏早期与晚期阶段的时空转录组数据进行对比分析,鉴定出Igf2(类胰岛素生长因子2)以及调控Igf2表达的转录因子Plagl1,可能是早期小鼠心脏再生的潜在关键因子。既往研究提示,Igf2与小鼠心脏及其他组织的再生过程相关;而近期的一些预印本研究也指出,Plagl1在小鼠视网膜再生中可能发挥作用。值得注意的是,Plagl1在人类中被认为具有抑制细胞增殖的作用,可作为肿瘤抑制因子。此外,Plagl1是一个印记基因,在多个组织中表现出父源等位基因的特异性表达,并与先天性心脏病的发病机制相关。

鉴于Plagl1可调控众多下游基因,其通过调控Igf2进而影响早期心肌细胞再生的具体分子机制目前尚不明确。本研究凸显了深入探究Plagl1–Igf2调控通路的重要性,这不仅对进一步研究小鼠心肌细胞再生机制具有重要意义,也为未来在人类中的相关研究奠定了基础,为后续的机制探索提供了方向。

综上,本研究构建了小鼠心脏早期发育的时空转录组图谱,并基于图谱分析提出了与小鼠心脏发育相关的细胞与分子层面的变化。然而,未来的研究仍有多个值得深入的方向,包括建立覆盖更多时间点的发育图谱、进一步探究心脏再生与心脏不对称性的分子机制,以及开展相应的功能验证与机制解析研究。这些工作将有助于更全面地揭示心脏发育与再生的奥秘,推动心脏疾病治疗策略的创新与发展。