【XR技术概念科普】什么是注视点渲染(Foveated Rendering)?为什么Vision Pro离不开它?

一、前言

2023 年,苹果推出了 Vision Pro 头显,把“空间计算”概念推向大众。与以往的 XR 设备不同,Vision Pro 强调高分辨率、真实感与沉浸感。然而,这种体验背后隐藏着一个巨大的技术挑战:如何在有限的计算与能耗条件下,实时渲染出堪比 4K 显示器的图像?

答案之一就是 注视点渲染(Foveated Rendering)。这是一种结合人类视觉特性与硬件渲染管线优化的关键技术,已经成为 XR 设备尤其是 Vision Pro 的“生命线”。本文将深入剖析注视点渲染的原理、发展历程,以及它为何对 Vision Pro 至关重要。

二、视觉科学与技术背景

1. 人眼的工作原理

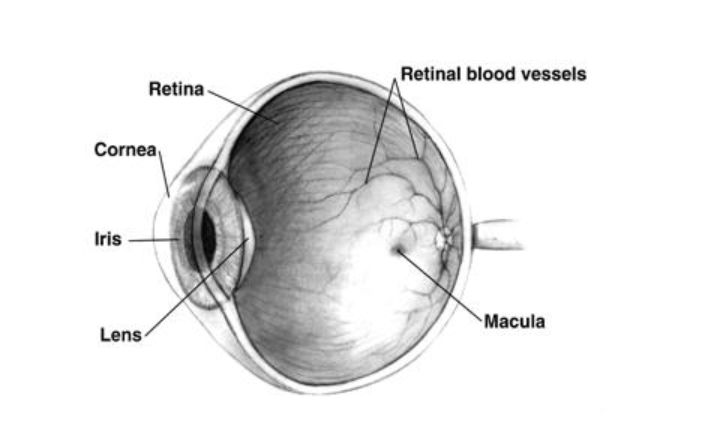

人类眼睛的感光细胞分布极不均匀:

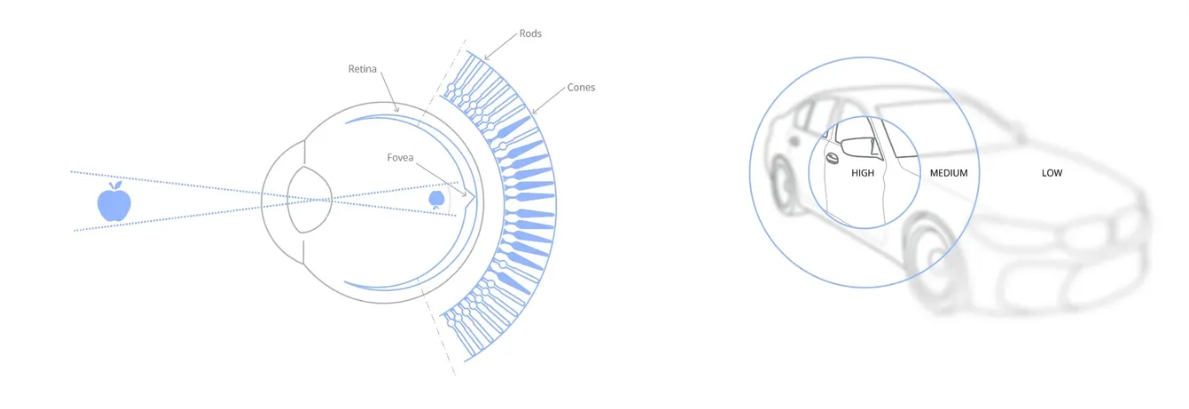

中央凹(Fovea) 区域:位于视网膜中央,密集分布着视锥细胞,负责清晰、彩色视觉,视力最高。

周边视野(Peripheral Vision):感光细胞密度较低,主要依靠视杆细胞,分辨率低但对运动和亮度变化敏感。

换句话说,我们只有在眼睛注视的点才能看清高分辨率细节,而周边区域的画质需求要低得多。

2. 图形渲染的困境

传统 3D 渲染管线会对整个画面以相同分辨率、同样精度进行绘制。对于一块 4K 显示屏来说,这意味着:

需要计算 约 800 万像素 的光栅化与着色;

如果在 VR/AR 中要实现双目立体显示,则渲染工作量翻倍;

再加上 90Hz ~ 120Hz 的高刷新率要求,性能消耗极为惊人。

对于头显设备来说,这种算力需求几乎不可承受。既然人眼本身不需要“全屏高分辨率”,那么是否可以“因人制宜”,只在注视点渲染最精细的内容?

三、什么是注视点渲染?

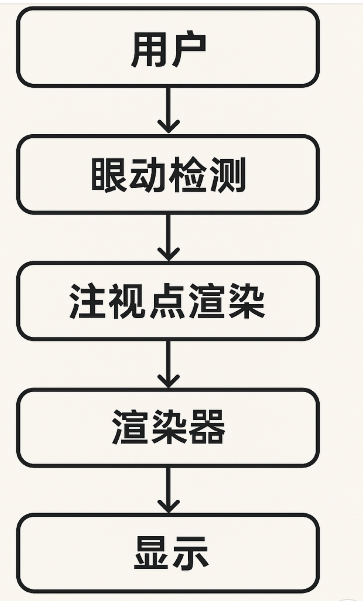

注视点渲染(Foveated Rendering) 就是基于眼动追踪技术,在用户注视的区域提供高分辨率渲染,而在周边视野区域逐渐降低分辨率与渲染精度,从而大幅降低算力和能耗消耗。

简单来说,它就是把 GPU 的“火力”集中在你眼睛正在看的地方。

1. 分类

注视点渲染大致可以分为两种:

固定式注视点渲染(Fixed Foveated Rendering, FFR)

渲染区域固定在屏幕中心。

优点:实现简单,不依赖眼动追踪。

缺点:当用户眼睛转动时,注视点可能不在高分辨率区域,体验受限。

动态注视点渲染(Dynamic Foveated Rendering, DFR)

借助眼动追踪技术,实时检测用户注视点,动态调整高分辨率区域。

优点:视觉体验最佳,可极大提升性能。

缺点:依赖精确、低延迟的眼动追踪。

2. 渲染原理

分区渲染:将画面划分为中心区(高分辨率)、过渡区(中分辨率)、周边区(低分辨率)。

着色优化:在周边区域减少像素着色率、降低贴图分辨率或简化光照计算。

动态更新:随着眼睛运动,高分辨率区域实时移动。

这种机制使得系统的渲染负担可以降低 30% ~ 70%,同时几乎不影响用户主观感受。

四、注视点渲染的发展历程

早期实验阶段

1990 年代,研究人员在实验室中首次提出利用人眼视觉特性减少图像计算。受限于硬件,应用并不广泛。VR 初期应用

2016 年起,随着 Oculus Rift、HTC Vive 等设备普及,固定式注视点渲染开始被实验性采用。但因为没有高精度眼动追踪,体验效果有限。NVIDIA 与 Tobii 的推动

NVIDIA 在其 VRWorks 平台引入 Variable Rate Shading(可变着色率),Tobii 则持续推进眼动追踪技术。两者结合,推动了动态注视点渲染的成熟。商用化落地

HTC Vive Pro Eye 搭载 Tobii 眼动追踪模块,支持 DFR。

PlayStation VR2 也采用眼动追踪 + 注视点渲染。

Vision Pro 则将其推向极致,几乎所有系统级渲染优化都依赖这一技术。

五、为什么 Vision Pro 离不开注视点渲染?

1. 硬件瓶颈

Vision Pro 使用的是 Micro-OLED 双眼 4K 显示:

单眼分辨率超过 2300 x 3000 像素,总像素接近 2300 万;

如果以 90Hz 刷新率全分辨率渲染,每秒需要处理近 20 亿像素。

即便是 M2 + R1 芯片的组合,在功耗与发热限制下也难以应对。

注视点渲染的意义在于:

将绝大部分像素计算“省掉”;

在保持视觉真实感的同时,让 GPU 负载降低到可承受范围。

2. 用户体验要求

Vision Pro 主打“无缝沉浸”的空间计算:

需要在近眼距离显示文本、UI,要求极高的清晰度;

用户随时可能快速转动视线,渲染必须毫无延迟跟随;

如果没有 DFR,全屏高分辨率渲染不仅会掉帧,还会增加晕动症风险。

3. 系统级整合

苹果在 Vision Pro 中的做法是:

通过 高精度眼动追踪 捕捉注视点,延迟低至 12ms 以下;

利用 Metal 渲染框架和硬件加速实现分区渲染;

与 R1 芯片的传感器融合处理配合,保证渲染区切换时无跳变感。

可以说,没有注视点渲染,Vision Pro 无法在“高分辨率 + 高刷新率 + 可穿戴功耗”之间找到平衡点。

六、技术挑战与未来趋势

1. 技术挑战

眼动追踪精度:需要亚度量级的精度,否则注视点定位不准会导致画面模糊。

延迟问题:从眼动检测到渲染更新必须小于 20ms,否则用户能感知到画质滞后。

过渡区优化:如何让高低分辨率区域之间无明显分界,是算法的难点。

应用适配:游戏、视频、桌面应用需要针对性优化。

2. 未来趋势

硬件原生支持:GPU 厂商(如 NVIDIA、AMD、Apple)将更多支持可变着色率(VRS)。

AI 辅助:利用深度学习推测注视点区域,提高渲染分区的自然度。

云渲染 + Foveated Streaming:在云端进行分区渲染,再传输到终端,节省带宽。

全链路优化:未来 XR 操作系统会在渲染、传输、编码等环节全程采用注视点感知机制。

七、结语

注视点渲染(Foveated Rendering)不是一个“锦上添花”的小优化,而是 XR 设备走向高分辨率与高沉浸的必经之路。尤其对于 Vision Pro 这样强调“空间计算”的设备,它更像是一种 决定生死的核心技术。

从视觉科学到 GPU 渲染管线,再到苹果在 Vision Pro 的系统级集成,我们可以看到:未来 XR 的体验突破,已经不单纯依赖算力堆叠,而是依靠“人类视觉模型 + 计算机图形学”的深度融合。

可以预见,随着眼动追踪精度提升、算法优化与硬件加速的完善,注视点渲染将在未来 5~10 年成为 XR 领域的标准配置。到那时,我们或许会忘记它的存在,但它将一直在幕后默默支撑着我们眼中的“真实世界”。