Pmp项目管理方法介绍|权威详解与实战指南

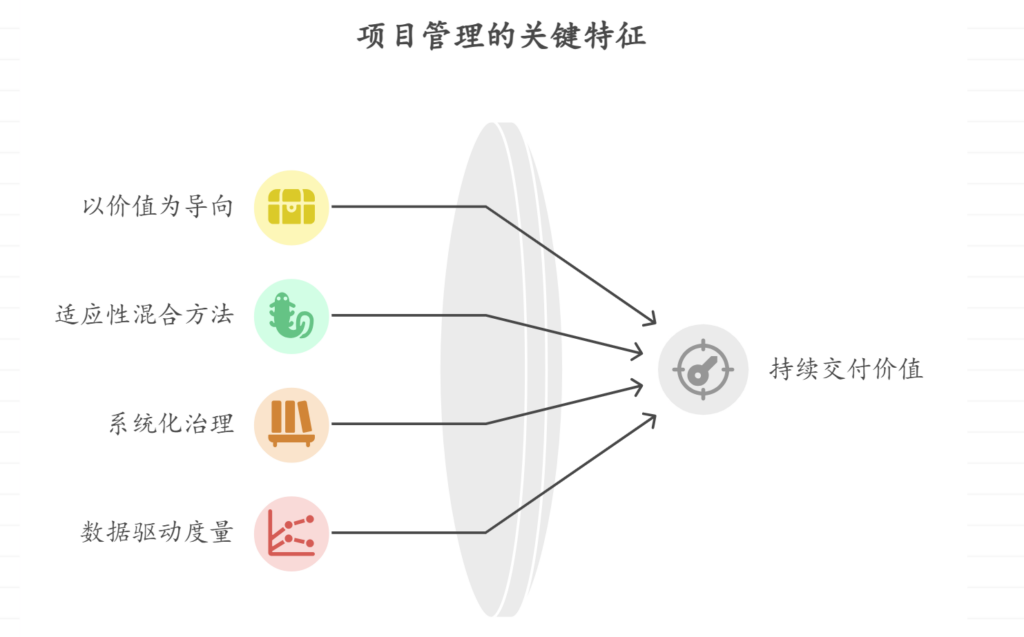

以价值为导向、适应性混合方法、系统化治理、数据驱动度量是PMP项目管理方法的四个关键特征。它不仅关注进度与成本,更强调围绕业务目标持续交付价值。这意味着在立项到收尾的全生命周期中,项目经理要把“价值”作为决策的北极星:从商业论证、范围定义,到迭代增量交付、收益实现评估,都以价值闭环来检验成效,而不是只看里程碑是否完成。

一、PMP的定位与价值

PMP(Project Management Professional)由PMI(项目管理协会)推出,基于《项目管理知识体系指南》(PMBOK)及实践共同体的最佳实践,强调通过标准化方法与通用语言提升跨团队协作效率。PMP的核心不是考试本身,而是帮助组织把战略目标分解为可交付的成果,进而降低不确定性,提高可预测性。

项目管理的价值可以从三条主线理解:其一,把“做正确的事(对齐战略)”与“把事做正确(过程能力)”结合;其二,以治理与度量构建反馈闭环,持续优化交付体系;其三,在复杂多变的环境下引入适应性与韧性,用混合方法平衡效率与灵活度。正如艾森豪威尔所言,“计划可能一文不值,规划却无比重要”,项目管理的意义就在于通过持续的规划与复盘,让不确定变得可管理。

二、PMP与PMBOK 7:原则与绩效域

PMBOK第七版从“过程与输入/输出”转向“原则与绩效域”,强调价值交付系统与结果导向。官方公开资料将绩效域概括为八类:干系人、团队、开发方法与生命周期、规划、项目工作、交付、测量、不确定性(可参考PMI发布的《PMBOK第七版绩效域》)。这意味着PMP并非只适用于“瀑布项目”,而是覆盖预测型、敏捷型与混合型的全谱系。

与之配套,PMP考试采用“ECO(Examination Content Outline)”三大域:People(42%)、Process(50%)、Business Environment(8%),并明确约半数题目关注敏捷/混合方法;详见PMI官方《PMP考试大纲(ECO 2021)》。对于实务,三域可映射到“领导力、流程能力与战略/价值”三根支柱。

三、传统过程组与知识领域的延续价值

尽管PMBOK 7弱化了49个过程的“清单式”呈现,启动、规划、执行、监控与收尾五大过程组与范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、干系人、整合等知识领域仍有实践价值。它们构成了可操作的“方法工具箱”,尤其在新人上手与组织流程建设上仍然高效。

实践中,可以把“过程组”理解为时序,把“知识领域”理解为主题维度:在每一个阶段都做一次跨领域的“微型体检”——例如迭代规划时同步校核范围基线、关键路径、成本基线、风险暴露与变更影响,确保系统性一致。

四、生命周期与开发方法的选择

开发方法并非教条选择,而是基于产品特性、风险结构与组织约束的工程化决策。预测型(瀑布)适合需求稳定、合规刚性强的场景;敏捷型适合需求不确定、价值验证频繁的复杂产品;混合型将两者优势叠加,用里程碑/阶段门治理,辅以迭代/看板驱动增量交付。

在敏捷体系中,Scrum以角色(Scrum Master、产品负责人、开发团队)、事件与工件构成闭环,强调短周期透明度与经验主义。建议阅读官方《Scrum指南》,以准确理解术语边界与最小可行约束;在工程化落地时,可结合自动化测试、持续集成与度量仪表盘形成“从代码到价值的可观测性链路”。

五、立项与商业论证:把“为什么做”说清楚

立项阶段的关键产物是商业论证与项目章程。商业论证回答“为什么做、做了带来什么价值、有哪些替代方案与风险”;项目章程确立目标、范围高阶边界、约束与授权。高成熟度组织会把收益管理计划与**里程碑/最小可行成果(MVP)**绑定,形成价值里程碑。

实务建议:将商业论证与OKR/战略地图打通,把投资假设分解为可观测指标(如留存、转化、周期、合规指标),由此驱动后续的范围/进度/成本权衡。没有可观测指标的商业论证,难以在监控阶段闭环。

六、范围管理与WBS:从“工作”而非“人员”分解

范围基线=范围说明书+WBS+WBS词典。遵循“100%规则”,自顶向下分解到可管理的工作包;分解粒度以可估算、可指派、可验收为度量。需求变更必须走统一变更控制(CCB),以避免“隐性范围蔓延”。

在研发场景,若采用敏捷需求堆栈(Backlog),建议并行维护“业务语言的价值项”与“工程语言的工作项”两条视图,通过追溯关系把用户故事/任务映射到商业目标,避免“只见任务,不见价值”。

七、进度管理与关键路径法(CPM)

关键路径=总时差为0的路径,决定项目最短工期。步骤:列出活动→估算持续时间→建立网络图→前后推算最早/最迟时间→识别关键路径与浮动。里程碑应与价值节奏契合,如每个里程碑都绑定一个可交付/可验证的业务指标。

在不确定性高的场景,可用PERT三点估算(乐观、最可能、悲观)与缓冲管理(项目缓冲、喂入缓冲)来提高鲁棒性。配置“滚动式规划”与“时间盒”,让计划兼容信息渐进明细化。

八、成本管理与挣值(EVM)实战

挣值管理把范围、进度、成本三者耦合在统一度量体系。核心指标:EV(挣值)、PV(计划值)、AC(实际成本)、CPI=EV/AC、SPI=EV/PV、EAC=BAC/CPI(常用估算式),CV=EV-AC、SV=EV-PV。CPI>1且SPI>1表明效率良好。

示例:BAC=1000万;某时点EV=520万,AC=560万,PV=500万,则CPI=0.93、SPI=1.04。解读:进度略超前但成本超支,需要回溯高成本活动、优化资源与采购策略,同时评估对收益里程碑的影响。不要只盯CPI/SPI的数值,更要看价值交付节奏是否按计划验证。

九、质量管理:从“符合性”到“适用性”

质量管理不止是缺陷率与返工,更是设计质量与过程质量。质量成本(COQ)提示我们:预防和评估的投资通常优于失败成本。高频工具包括检查表、控制图、因果图、帕累托、流程能力指数等。

在软件项目中,建议把验收标准前移到需求澄清阶段,并通过自动化测试与持续集成把“质量门”嵌入流水线,实现“左移测试”。度量不仅看缺陷数量,更要观察缺陷发现时点与修复周期,以发现系统性问题。

十、资源与团队:从角色到能力

团队建设关注能力结构(T型/π型)与协作机制。RACI矩阵用于澄清职责;塔克曼团队发展阶段(形成—震荡—规范—表现)提醒我们在不同阶段采取不同领导风格。优秀的项目经理兼具服务型领导与情境领导:在复杂问题上授权、在风险聚集时果断收敛。

经验提示:对关键岗位建立备份(双人影子/轮岗),把人员风险显性化;对远程/跨区协作,**建立“工作协议”与“响应SLA”并配合异步文档,减少沟通摩擦。引用艾森豪威尔名言:“计划可能一文不值,规划却无比重要。”**持续的团队复盘正是规划能力的体现。

十一、沟通与干系人:从信息到认同

沟通规划先回答“谁需要什么信息、以何种频率/渠道、达到什么认知”。沟通渠道数≈n(n−1)/2,规模扩大后必须依赖结构化信息与可视化仪表板来降低沟通复杂度。干系人参与计划应区分权力/影响/兴趣维度,制定分层沟通策略。

实践中,用决策记录(ADR)与架构/业务蓝图沉淀关键结论;对外部监管/客户,采用版本化文档与签署点固化共识。把“隐性期待”显性化,是避免后期冲突的最佳成本投入。

十二、风险管理:让不确定成为“可交易资产”

流程:识别→定性→定量→应对→监控。EMV(期望货币价值)=概率×影响用于评估金钱化风险暴露;蒙特卡罗可评估工期/成本的分布。应对策略:威胁(回避/转移/减轻/接受)与机会(开拓/分享/增强/接受)。

建议建立**“风险看板+预警阈值+触发条件+责任人”**四要素的运行机制;把关键假设映射为早期验证实验,将不确定性前移消化。对高影响低概率事项,配置保险/合同条款或技术隔离作为“最后一道防火墙”。

十三、采购与合同:在约束中争取灵活度

常见合同:FFP(总价)、T&M(工时材料)、CPIF/CPFF(成本加成)。价格与风险在合同双方之间重新分配:价格越固定,买方风险越低、卖方风险越高。对创新型工作,可采用**“混合合同+里程碑验收”**,兼顾成本可控与探索空间。

采购策略需考虑供应商生态、交付能力与合规要求;需求描述应聚焦可验证结果而非手段。争议管理(变更、索赔、争端解决)要前置约定流程与时限,减少扯皮成本。

十四、整合管理与变更控制:一处变更,处处回响

整合管理是“让所有子系统朝同一目标协同”。基线(范围/进度/成本)一经批准,所有变更进入CCB评审,通过影响评估决定取舍。配置管理则确保工件的一致性与可追踪性,避免“同名不同物”。

实践要点:建立“变更—影响—价值”三联表,任何变更必须给出价值解释与替代方案。在多项目环境中,设置项目组合层的优先级机制,避免资源争抢导致的全局最优受损。

十五、敏捷与混合:把经验主义与治理拼好

敏捷的精髓是透明—检视—适应。对企业级项目,建议采用阶段门/里程碑治理+迭代节奏的混合框架:里程碑绑定商业验证,迭代交付可度量增量。完成的定义(DoD)、就绪的定义(DoR)与技术债务治理要标准化。

当团队采用Scrum/看板时,引用《Scrum指南(2020)》中的术语边界,慎用“自创敏捷”。交付管道上,以可观测性(日志、指标、链路追踪)对齐度量,连接代码质量、部署频率、变更失败率与恢复时间四大DORA指标。

十六、度量、治理与收益实现:把价值闭环跑通

治理的目标是“既不过度,也不失控”。建议建立三层指标体系:

- 战略层:收益实现、NPS/合规、投资回报与风险承受度;

- 项目层:CPI/SPI、里程碑达成率、风险暴露、变更通过率;

- 工程层:缺陷漏检率、回归周期、部署频率、MTTR等。

可参考PMI的年度研究《Pulse of the Profession》,将绩效洞察转化为治理改进项。度量不是为了“追数字”,而是为了“追因果”:每个指标都应附带改进行动与复盘节奏,形成“数据—决策—行动—再度量”的闭环。

十七、在中国团队的工具落地与实践建议

工具是方法的载体,而非目的。在研发项目管理实践中,可选择研发项目管理系统PingCode做需求与迭代追踪;在跨部门/多类型项目中,可选用通用项目管理系统Worktile进行任务协作与门户展示。关键是以流程与度量定义工具的使用方式,而不是被工具预设牵着走。

实践建议:以“最小可行流程”起步(立项—规划—执行—复盘四步),以迭代方式引入模板与仪表盘;每个流程节点绑定一个“可见的结果物”(商业论证、WBS、基线、风险清单、迭代评审记录等),让项目管理“看得见、评得出、改得动”。

十八、常见误区与对策

**误区1:把WBS当“人名清单”。**对策:WBS只分解“工作”,不分解“人”;职责用RACI承接。

**误区2:只盯进度红绿灯,不盯价值。**对策:里程碑=可交付×可验证价值;每次里程碑评审必须验证假设。

误区3:敏捷=不要文档/计划。对策:敏捷强调“及时、足够的文档与计划”;计划是持续活动,非一次性文档。

**误区4:指标越多越好。**对策:少而关键+可行动;每个指标都绑定一个明确的改进循环。

结语

PMP项目管理方法的本质是“以价值为中心的系统工程”。它集合了原则(价值与人)、结构化方法(过程与工具)与适应性(敏捷与混合),帮助组织在不确定时代以可观测、可度量、可复制的方式交付成果。当你把商业论证、基线、度量与复盘打通,项目管理将不再是“额外工作”,而是“创造价值的工作方式”。

常见问答(FAQ)

Q1:PMP是否只适用于瀑布?

A:不是。PMBOK 7以绩效域与原则为核心,PMP考试亦覆盖预测、敏捷与混合方法。参考《PMBOK第七版绩效域》与《ECO 2021》。

Q2:项目计划为何总是失真?

A:多数是“基线未固化+变更不闭环+风险前移不足”。采用关键路径+三点估算+缓冲管理,并把变更—影响—价值三联表嵌入CCB流程。

Q3:如何在敏捷环境下做度量?

A:围绕价值流建立指标体系:从吞吐/在制品/交付周期到缺陷漏检率/MTTR,并以可观测性打通“代码—部署—业务”。Scrum术语与最小约束见《Scrum指南》。

Q4:组织刚起步该怎么落地?

A:以“最小可行流程+可见成果物”起步,逐步引入模板和基线,把度量与复盘固定成节奏;工具可选PingCode或Worktile,但先定义流程与角色,再选择工具。

Q5:PMP与ISO标准如何配合?

A:PMP提供通用方法与语言,ISO 21502给出管理实践框架。对外合规与对内流程成熟度评估可参考《ISO 21502 项目管理指南》。

以上内容在关键概念处附有专业外部链接,便于进一步延伸阅读与验证。