机器学习-Cluster

0 客户细分

from sklearn.cluster import KMeans,DBSCAN

from sklearn.metrics import silhouette_score

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.decomposition import PCA

from sklearn.feature_extraction import DictVectorizer

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.metrics import silhouette_score

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

import warnings

warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning, module="sklearn.cluster._kmeans")# 忽略不必要的警告plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['KaiTi'] # 使用黑体

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题# 封装一个函数用于可视化聚类效果

def visualization(data,c=None,title=None):plt.scatter(data.iloc[:, 0], data.iloc[:,1],c=c)plt.title(title)plt.show()

data = pd.read_csv('../data/Mall_Customers.csv')# 独热编码

dummy = pd.get_dummies(data["Gender"],dtype=int)

data = pd.concat([data, dummy], axis=1)

data.drop(['Gender'], axis=1, inplace=True)# 基于可视化结果发现二维的分类效果最明显,选择降到二维

pca = PCA(n_components=2)

data = pca.fit_transform(data)

data = pd.DataFrame(data,columns=['x','y'])# 初步可视化看看数据什么样子

data1=data.copy() # 深拷贝一个对象data1,不影响data,data1用于初步观察数据

visualization(data1,title="聚类前")

# 基于sc结合初步可视化判断k值

sc = []

rank_k = range(2,7)

for k in rank_k:kmeans = KMeans(n_clusters=k)labels = kmeans.fit_predict(data)sc.append(silhouette_score(data,labels))print(k,silhouette_score(data,labels))# 实例化

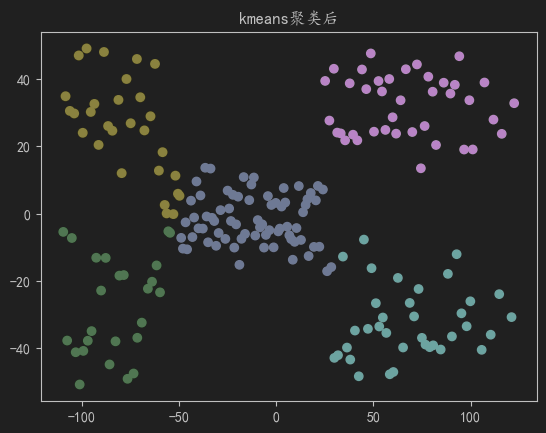

kmeans = KMeans(n_clusters=5)

dbscan = DBSCAN(eps=15, min_samples=8)# 获取聚类结果

dbscan_labels = dbscan.fit_predict(data)

kmeans_labels = kmeans.fit_predict(data)

# centers = kmeans.cluster_centers_# 可视化,根据聚类结果着色

visualization(data,c=kmeans_labels,title="kmeans聚类后")

#由于数据是"团状:的,dbscan结果明显不如k-means

visualization(data,c=dbscan_labels,title="dbscan聚类后")

结果

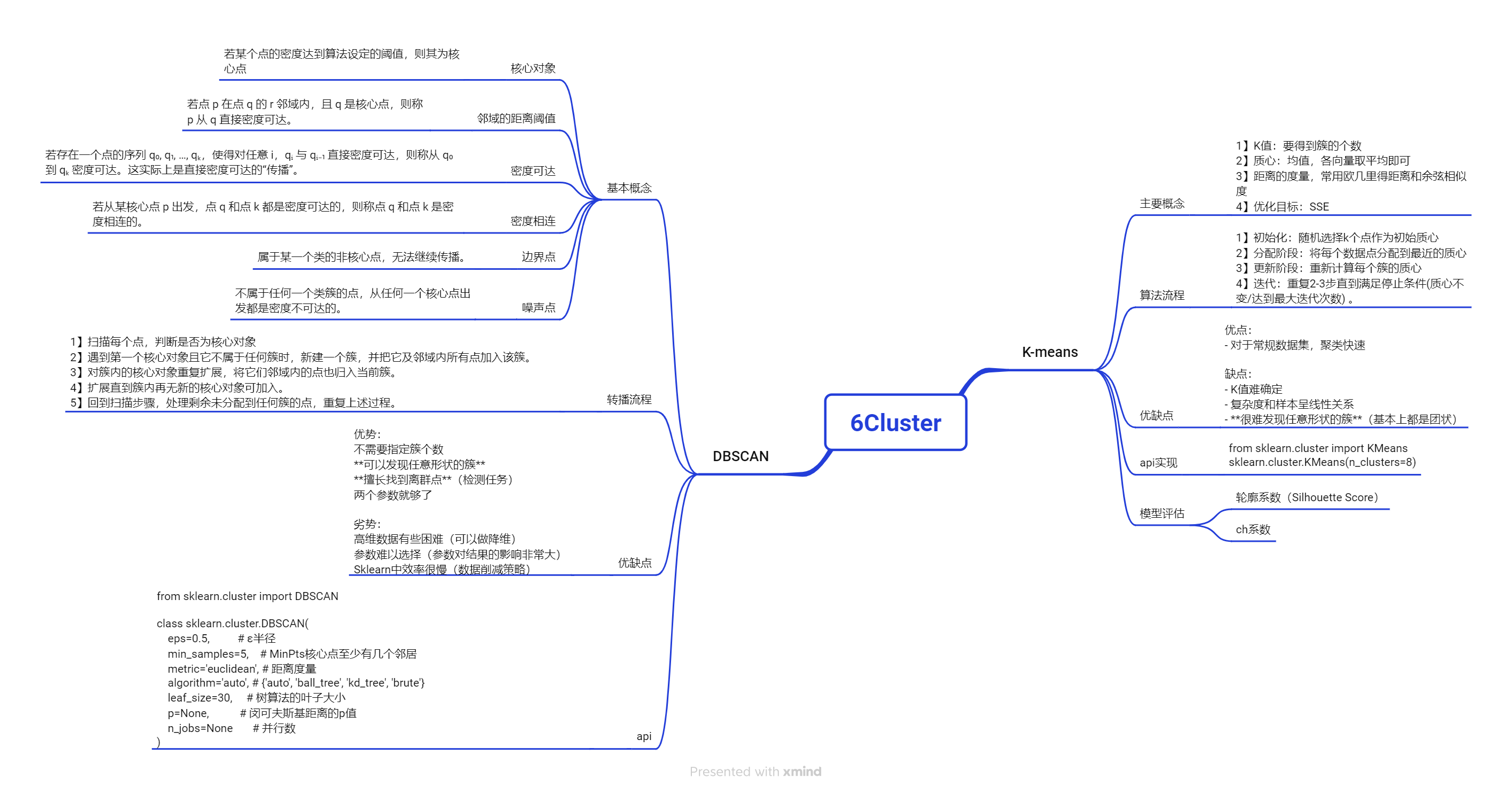

聚类算法

(聚类不是分类,分类是有监督学习。聚类任务在完成之前之前都没有类的概念,只是纯粹的数据,聚类常作为是在分类之前的任务(因为聚类完成后有了类别就可以开始分类了))

1 K-means

1.1算法本质和数学公式

1】K值:要得到簇的个数

2】质心:均值,各向量取平均即可

3】距离的度量,常用欧几里得距离和余弦相似度

4】优化目标KaTeX parse error: Double subscript at position 30: …{K}\sum_{x\in_C_̲i}dist(c_i,x)^2 (这个公式叫SSE(误差平方和),最小化每个簇的每个x到其对应质心距离的和)

1.2 算法流程

1】初始化:随机选择k个点作为初始质心 (目前最常用的k-means++,一般第一个质心完全随机选择,第二个质心开始会加上距离权重偏向于选择远的地方作为质心,并不是完全随机)

2】分配阶段:将每个数据点分配到最近的质心(计算每个数据点到各个质心的距离,最后分到最近的那个质心对应的簇)

3】更新阶段:重新计算每个簇的质心(均值点,每个维度相加取均值,比如平面上聚类,质心的x就取簇内每个点的x轴的值相加取平均,计算y同计算x)

4】迭代:重复2-3步直到满足停止条件(质心不变/达到最大迭代次数) 。(在sklearn的算法中每轮迭代都会计算SSE(SSE=∑i=1K∑x∈Ci∥x−ci∥2\mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} \|x - c_i\|^2SSE=∑i=1K∑x∈Ci∥x−ci∥2))SSE就作为本轮的损失,是否继续迭代也取决于SSE

1.3 优缺点

优点:

- 对于常规数据集,聚类快速

缺点:

- K值难确定

- 复杂度和样本呈线性关系

- 很难发现任意形状的簇(基本上都是团状)

1.4 api

from sklearn.cluster import KMeans

sklearn.cluster.KMeans(n_clusters=8)

参数:

n_clusters:开始的聚类中⼼数量,整型,缺省值=8,⽣成的聚类数,即产⽣的质⼼(centroids)数。

⽅法:

estimator.fit(x) # 模型训练

estimator.predict(x) # 预测值

estimator.fit_predict(x) #前两种功能结合

(计算聚类中⼼并预测每个样本属于哪个类别,相当于先调⽤fit(x) 然后再调⽤predict(x))

kmeans代码示例

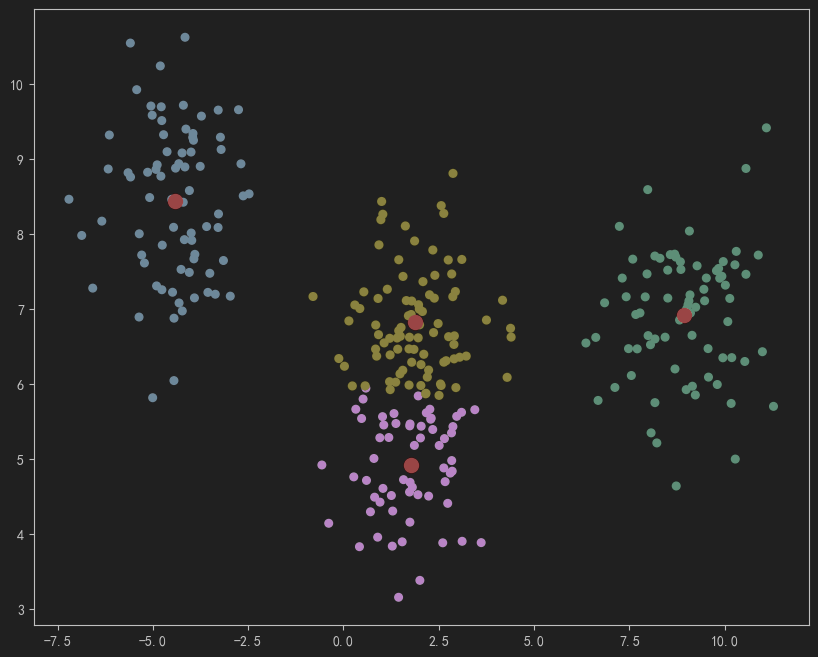

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.datasets import make_blobs # make_blobs生成模拟数据

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['KaiTi'] # 使用黑体

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题# 第一种生成方式,指定簇的数量和标准差,簇的位置随机且标准差统一

X, _ = make_blobs( # _表示y,这里用不到就用_表示n_samples=300, # 表示样本数n_features=2,# n_features表示有几列,centers=4, # centers表示簇的数量cluster_std=1, # 簇的标准差

)

# 第二种生成方式,自己控制center的位置并独立控制每个簇的标准差

X1,_ = make_blobs(n_samples=1000, #样本量n_features=2, # 维度centers=[[-1,-1],[0,0],[1,1],[2,2]], # 设置四个簇的中心点cluster_std=[[0.05],[0.1],[0.2],[0.3]], # 为每个簇独立设置标准差random_state=42

)

plt.figure(figsize=(10,8))

plt.scatter(X1[:,0], X1[:,1],s=30)

plt.show()kmeans = KMeans(n_clusters=4,)

kmeans.fit(X)

labels = kmeans.predict(X) # # labels表示对每个点的聚类结果

centers = kmeans.cluster_centers_ # 获取各个质心的坐标

print(centers)plt.figure(figsize=(10,8))

plt.scatter(X[:,0], X[:,1],c=labels,s=30)

plt.scatter(centers[:,0], centers[:,1],marker='o',c="red",s=100) # 绘制各簇中心点,s表示size 大小

plt.show()

结果

1.5 模型评估

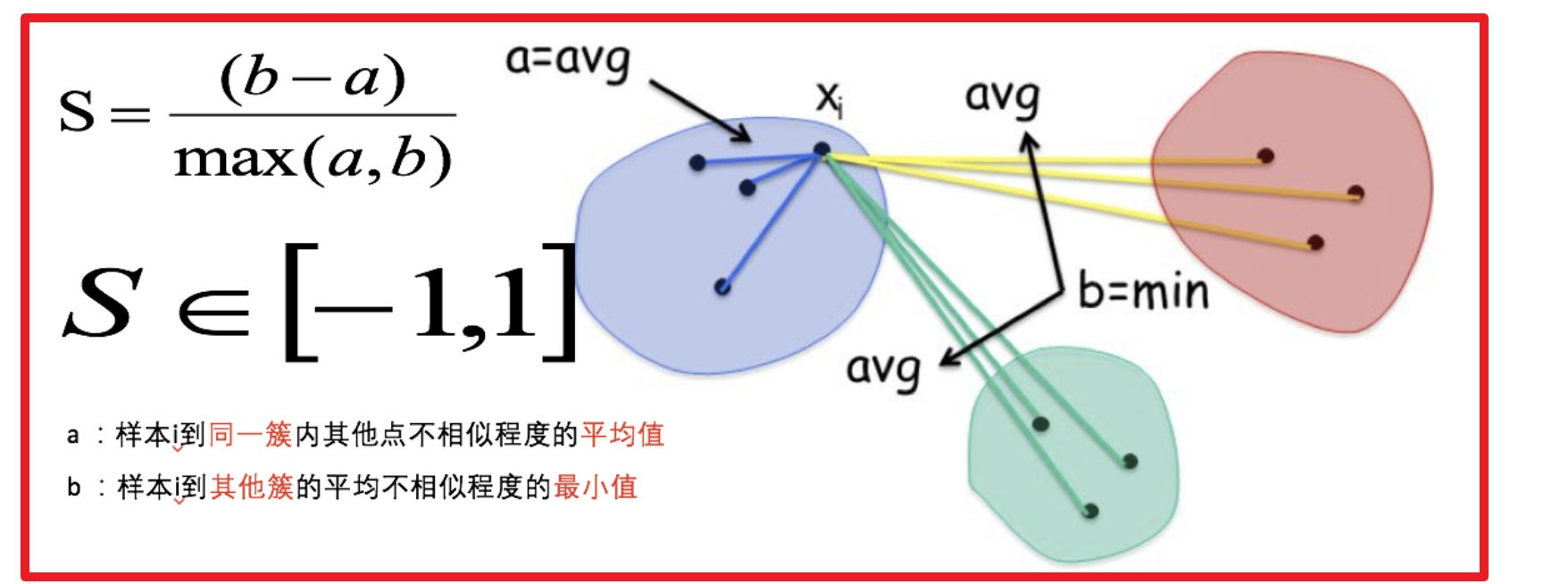

1.5.1 轮廓系数 (一般不用于DBSCAN)

轮廓系数(Silhouette Score)是一个衡量聚类质量的指标,其值范围为 [-1, 1]:

值越接近 1:表示样本被正确地聚类到了自己的簇中,且与其他簇之间的距离较远,聚类效果很好。

值接近 0:表示样本位于两个簇的边界上,难以归类,聚类效果一般。

值接近 -1:表示样本可能被错误地聚类到了错误的簇中,聚类效果较差。

1.5.2 轮廓系数确定K值

代码示例

sc = [] # 由于存储不同k值对应的sc系数

range_k = range(2,11)

for k in range_k:kmeans = KMeans(n_clusters=k,random_state=42)labels = kmeans.fit_predict(X) #训练并预测的标签,只是合并两个操作score = silhouette_score(X,labels)sc.append(score)

plt.figure(figsize=(10,8))

plt.plot(range_k,sc)

plt.grid()

plt.show() # 最后k的最优为3

1.5.3 轮廓系数优缺点*

优点:

- 直观解释:得分范围明确,易于理解

- 无需基准标签:适用于无监督学习评估

- 考虑聚类形状:比简单的距离指标更全面

缺点:

- 计算成本较高:需要计算所有样本对的距离

- 偏向凸形簇:与K-Means有相同局限

- 对密度变化敏感:不同密度的簇可能影响评估

1.5.4 与其他评估指标对比

| 指标名称 | 需要真实标签 | 适合的聚类场景/特点 | 计算复杂度 |

|---|---|---|---|

| 轮廓系数 | 否 | 各类簇大小相近时表现最佳 | O(n²) |

| 卡林斯基-哈拉巴斯指数 | 否 | 各类簇大小差异大时更好 | O(n) |

| 戴维森-博尔丁指数 | 否 | 任意形状簇 | O(n²) |

| 调整兰德指数 | 是 | 有基准标签时最准确 | O(n²) |

1.6 根据SSE的肘部法则确定k值

(该方法相较通过sc的方法适用面更广,效果不一定)

肘部法则代码示例

# k太大会失去意义,只保留能让sse能大幅下降时的最大k

sse_values = []for k in range(1, 10):kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)kmeans.fit(X)sse_values.append(kmeans.inertia_) # 簇内误差平方和# 绘制肘部曲线

plt.plot(range(1,10), sse_values, 'o-')

plt.xlabel('聚类数 k')

plt.ylabel('SSE')

plt.title('不同k下的SSE')

plt.show()

## 选择“肘部”的k值就行1.7 根据CH系数确定k值

(这个并不是很好用,且一般也不用于dbscan)

CH系数:CH=簇间离散度簇内离散度=trace(B)/(K−1)trace(W)/(n−K)\mathrm{CH} = \frac{\text{簇间离散度}}{\text{簇内离散度}} = \frac{\mathrm{trace}(B)/(K-1)}{\mathrm{trace}(W)/(n-K)}CH=簇内离散度簇间离散度=trace(W)/(n−K)trace(B)/(K−1)

(trace表示迹)

ch系数代码示例

import numpy as np

from sklearn.metrics import calinski_harabasz_scorech_scores = []for k in range(2,10): # CH系数要求k>=2kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)labels = kmeans.fit_predict(X)# 计算CH系数ch_score = calinski_harabasz_score(X, labels)ch_scores.append(ch_score)# 绘制CH系数曲线

plt.plot(range(2, 10), ch_scores, 'o-')

plt.xlabel('聚类数 k')

plt.ylabel('CH系数')

plt.title('CH系数法确定最优k')# 找到CH系数的局部最大值对应的k(也有类似于肘部法则的思想,不能完全取ch最大的k,这里选的k=4最合理,4-5提升小,5-6提升极大很可能已经过拟合)

optimal_k = range(2, 10)[np.argmax(ch_scores)]2 DBSCAN

2.1 基本概念

核心对象:若某个点的密度达到算法设定的阈值,则其为核心点(即在半径 r 的邻域内点的数量 ≥ minPts)。

∈\in∈-邻域的距离阈值:设定的半径 r。

直接密度可达:若点 p 在点 q 的 r 邻域内,且 q 是核心点,则称 p 从 q 直接密度可达。

密度可达:若存在一个点的序列 q₀, q₁, …, qₖ,使得对任意 i,qᵢ 与 qᵢ₋₁ 直接密度可达,则称从 q₀ 到 qₖ 密度可达。这实际上是直接密度可达的“传播”。

密度相连:若从某核心点 p 出发,点 q 和点 k 都是密度可达的,则称点 q 和点 k 是密度相连的。

边界点:属于某一个类的非核心点,不能发展下线了。

噪声点:不属于任何一个类簇的点,从任何一个核心点出发都是密度不可达的。

2.2 传播流程

1】扫描每个点,判断是否为核心对象(根据 eps 和 min_samples 判定)。

2】遇到第一个核心对象且它不属于任何簇时,新建一个簇,并把它及邻域内所有点加入该簇。

3】对簇内的核心对象重复扩展,将它们邻域内的点也归入当前簇。

4】扩展直到簇内再无新的核心对象可加入。

5】回到扫描步骤,处理剩余未分配到任何簇的点,重复上述过程。

2.3 dbcan优缺点

优势:

不需要指定簇个数

可以发现任意形状的簇

擅长找到离群点(检测任务)

两个参数就够了

劣势:

高维数据有些困难(可以做降维)

参数难以选择(参数对结果的影响非常大)

Sklearn中效率很慢(数据削减策略)

2.4 api 介绍

from sklearn.cluster import DBSCAN

class sklearn.cluster.DBSCAN(

eps=0.5, # ε半径

min_samples=5, # MinPts核心点至少有几个邻居

metric=‘euclidean’, # 距离度量

algorithm=‘auto’, # {‘auto’, ‘ball_tree’, ‘kd_tree’, ‘brute’}

leaf_size=30, # 树算法的叶子大小

p=None, # 闵可夫斯基距离的p值

n_jobs=None # 并行数

)

重要属性

dbscan.core_sample_indices_ # 核心点索引数组

dbscan.components_ # 核心点坐标数组

dbscan.labels_ # 每个点的簇标签(-1表示噪声)

2.5 模型评估*

大多数情况直接降维可视化看效果。或者检查噪声多不多

ARI(调整兰德指数)、NMI(归一化互信息)等。

仅在有真实标签的情况下使用,能客观量化聚类质量。

DBSCAN代码示例

from sklearn.cluster import DBSCAN

from sklearn.datasets import make_moonsX,_ = make_moons(n_samples=500,noise=0.05, #标准差

)

dbscan = DBSCAN(eps=0.2 , # 指定领域半径min_samples=5, # 核心对象为中点在eps半径内至少有五个点(包括核心对象)

)labels = dbscan.fit_predict(X)plt.figure(figsize=(10,8))

plt.scatter(X[:,0], X[:,1],c=labels)

plt.show()