打通视频到AI的第一公里:轻量RTSP服务如何重塑边缘感知入口?

在 AI 系统大规模部署、设备边缘化、数据实时化趋势下,视频能力的部署方式正迎来深刻变革。2025世界人工智能大会(WAIC)上,视频感知与智能决策之间的“连接效率”成为关键话题。而在这场连接能力的竞争中,轻量级、标准化、可控的 RTSP 视频服务,正逐渐成为智能系统的刚需组件。

本文将聚焦于大牛直播SDK轻量级RTSP服务模块,解析其如何在边缘侧高效输出标准视频流,打通视频 → AI → 控制的智能闭环。

一、WAIC 2025:边缘智能的主战场,是“数据从哪里来”

在刚刚落幕的 WAIC 2025 世界人工智能大会上,“边缘智能”毫无疑问成为全场最具技术温度和落地热度的话题。展区中随处可见具身智能机器人、自动巡检无人机、嵌入式AI盒子、多模态感知终端等“边-端一体”设备,AI 正在以“泛在感知 + 就地决策”的方式快速渗透到能源、电力、交通、工业、安防、医疗等核心场景。

然而,当我们聚焦这些设备背后的技术路径时,一个更底层但却更关键的问题被反复提及:

AI 决策越来越强,设备算力也越来越高,但这些智能系统,

到底从哪获取输入数据?数据真的“够快、够稳、够标准”吗?

✅ 万物皆智能的时代,“输入层”才是关键瓶颈

在传统中心式AI架构中,视频采集 → 上传云端 → 分析决策的路径虽然清晰,但对带宽、延迟、可靠性依赖极高,已难以适配今天的工业级部署要求。因此,“数据输入”的逻辑正在重构:

-

感知要靠边缘:摄像头、相机、红外模块等部署在设备本地;

-

分析要靠边缘:推理模型在端侧本地运行,实时响应;

-

连接必须轻量化:视频流不能再依赖复杂的中转服务器体系;

-

输出必须标准化:每一个设备都应具备统一、开放的视频访问接口。

🎯 这意味着:边缘AI的竞争,首先是“数据入口能力”的竞争。谁能快速、稳定、标准地把视频流推出来,谁就拥有了连接智能系统的主动权。

📉 当前系统普遍面临的困境包括:

| 问题类别 | 具体表现 |

|---|---|

| 接入门槛高 | 视频只能通过定制接口获取,不支持标准播放器接入 |

| 协议不统一 | 每个设备输出方式不同,开发难度大、维护成本高 |

| 延迟不可控 | 无法精准控制帧输出节奏,影响AI推理实时性 |

| 兼容性差 | 无法与 VLC、FFmpeg、AI平台标准协议兼容 |

| 架构复杂 | 为了视频推送还需搭建 Nginx + RTSP Server 等服务 |

而正是在这一背景下,轻量级、嵌入式、可部署的 RTSP 视频服务模块,开始成为 AI 感知系统架构中不可或缺的“输入引擎”。

就像串口让设备具备了通信能力,RTSP 让视觉设备具备了**“标准化可连接能力”**,是 AI 感知闭环中真正的基础设施组件。

二、轻量级 RTSP 服务:让每个设备都具备“视频输出标准能力”

当下的 AI 系统越来越强调“边缘就地计算”与“分布式感知能力”,而这一切的基础,仍然是设备如何将感知到的视频数据可靠、高效、标准化地输出。

传统设备往往只负责摄像与编码,缺乏完整的视频服务能力,尤其在“多终端协同”、“远程调试”、“AI接入”这类场景中,如何让每一个设备都能像视频服务器一样“说话”,成为工程部署中的痛点之一。

Windows和安卓播放RTSP和RTMP流延迟测试

🧩 现实中的视频输出痛点:

| 类别 | 痛点描述 |

|---|---|

| ❌ 无标准接口 | 摄像头或设备仅能本地显示,无法远程访问 |

| ❌ 开发复杂 | 视频输出依赖自研推流程序,协议不通用 |

| ❌ 运维成本高 | 通常需搭建额外 RTSP/RTMP 服务端,配置繁琐 |

| ❌ 性能不可控 | 自建服务常出现卡顿、延迟高、资源占用过重 |

| ❌ 难以对接 AI | 无法输出 YUV/RGB 裸流,难以输入至 AI 模型 |

✅ 大牛直播SDK 轻量级 RTSP 服务模块,正是为解决这些问题而设计的关键组件。

它是一款面向边缘设备、智能终端、摄像模组、机器人、无人设备等场景,专用于将裸数据(H.264/H.265 或 YUV/RGB)实时封装为标准 RTSP 流的嵌入式服务模块。

无需搭建流媒体服务器、无需中转转码,仅需轻量集成,即可将设备升级为具备标准视频服务能力的节点。

🚀 模块核心功能与优势概览

| 功能模块 | 技术细节 | 应用价值 |

|---|---|---|

| 📦 极致轻量 | 整体库size不大,无需第三方依赖 | 可嵌入到 ARM、x86、移动设备、嵌入式平台 |

| 🌐 原生协议 | 遵循标准 RTSP 协议,兼容 VLC、FFmpeg、OpenCV 等 | 可直接被各类 AI 系统、播放器或平台识别 |

| 🧩 简单集成 | 提供裸流推送接口(YUV/NV12/H.264)与封装控制 | 快速构建 RTSP 输出服务,无需额外开发 |

| ⏱ 低延迟优化 | 支持 GOP/I帧/缓冲等参数配置 | 满足 AI 控制、无人巡逻等延迟敏感场景 |

| 🔐 安全控制 | 支持账号密码访问鉴权 | 适配局域网/公网混合部署,保证接入安全 |

| 🔄 多路并发 | 支持多客户端并行访问,动态调控码流 | 支持边看边分析、边播边录、多算法接入 |

🎯 模块不仅是“视频接口”,更是“智能接口”

它将图像数据从“设备内部”变为“系统可访问的资源”,从“私有推送”变为“标准输入”,极大简化了从“硬件感知”到“AI计算”的链路搭建过程。

在边缘智能、设备视频化、AI就地计算快速发展的背景下,视频流的“输出方式”正在从传统重服务器架构转向更小型、更轻便、更灵活的“嵌入式标准输出模块”。

轻量级 RTSP 服务模块,正是这一趋势下的关键技术落点。

📊 传统方式 vs 大牛轻量RTSP模块 —— 全面对比表

| 对比维度 | 传统推流方式(如 FFmpeg + 服务端) | 大牛轻量级 RTSP 服务模块 |

|---|---|---|

| 🧱 架构复杂度 | 高:需额外部署 RTSP/RTMP 服务器、配置转码 | 极简:模块即服务端,免配置即运行 |

| 🧩 集成难度 | 高:接口多、代码量大、依赖多 | 低:调用接口推帧,几行代码接入 |

| 🌐 协议兼容性 | 不一定支持标准 RTSP 或客户端兼容性差 | 原生支持 RFC2326 RTSP 协议,兼容 VLC/FFmpeg/ONVIF |

| ⏱ 延迟控制 | 不稳定,易引入缓冲延迟 | 精准控制 GOP、缓冲帧,支持 <150ms 延迟 |

| ⚙️ 系统资源占用 | 高:需处理多进程、多模块资源调度 | 极低:轻量库,无外部依赖,适配嵌入式 |

| 🔒 安全机制 | 需开发鉴权逻辑,安全能力弱 | 内置用户名密码权限控制,轻松管控 |

| 📦 部署平台 | 主要用于 PC/服务器 | 适用于 Android、Linux、嵌入式、单板机、机器人等 |

| 🤝 维护成本 | 升级困难,跨平台适配复杂 | 标准接口,跨平台部署简单,升级便捷 |

一句话总结:

📡 大牛轻量级 RTSP 模块,让每一个摄像头、机器人、传感设备都能即刻变成一个“会说话的视频节点”,真正接入 AI 世界。

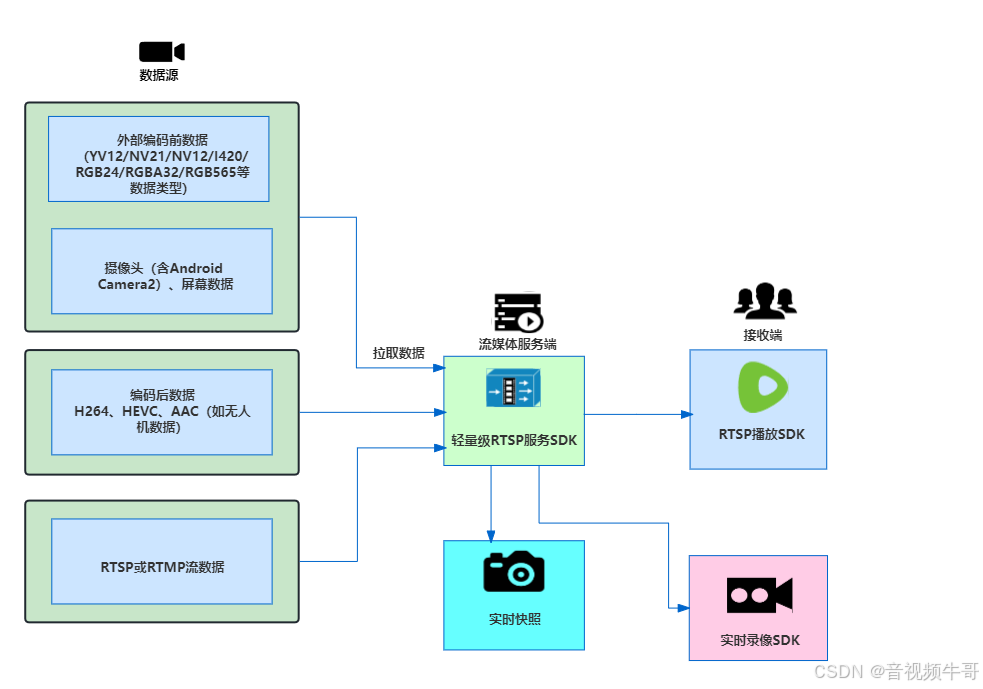

三、技术架构图:RTSP服务模块在 AI 系统中的位置

在典型的 AI 边缘智能架构中,从“感知源”到“智能响应”通常分为三大层级:设备采集层、标准输入层、AI处理层。

其中,RTSP服务模块扮演着“桥梁”角色——将设备原始视频数据转换为系统可统一接入的标准流格式,是整个智能链路顺畅运行的关键中介环节。

📊 AI 边缘感知系统中的模块级位置图:

+---------------------------------------------------------+

| 视频感知设备 / 图像采集模块 |

| - 工业相机 / 摄像头 / 编码器 / AI终端设备 |

| - 输出原始 YUV、NV12、H.264 等图像帧格式 |

+------------------------------+--------------------------+|v

+---------------------------------------------------------+

| DaniuSDK Lightweight RTSP Service Module |

| ✅ 接收裸流帧 (YUV/NV12/H.264/H.265) |

| ✅ 实时封装为标准 RTSP 协议流 |

| ✅ 内嵌服务器功能,支持多客户端访问 |

| ✅ 提供账号鉴权、安全控制、码流调控功能 |

+------------------------------+--------------------------+|v

+---------------------------------------------------------+

| AI 系统 / 分析引擎 / 中控平台 |

| - VLC / FFmpeg / OpenCV / GStreamer / ONVIF 平台 |

| - AI模型引擎(YOLO / UNet / OpenVINO / TensorRT) |

| - 上位机可视化 / 远程平台 / 云边协同系统 |

+---------------------------------------------------------+

📌 技术定位总结:

| 系统层级 | 模块角色 | 核心任务 | 模块价值 |

|---|---|---|---|

| 📷 感知采集层 | 摄像头 / 编码器 | 采集图像数据 | 获取世界物理状态 |

| 🌐 标准输入层 | 大牛RTSP模块 | 将原始帧封装为标准RTSP协议流 | 建立视频访问统一接口 |

| 🧠 智能处理层 | AI引擎 / 播放端 | 进行视频分析、识别与展示 | 驱动智能判断与联动控制 |

✅ 为什么这个位置至关重要?

-

若无此模块,设备输出的原始帧格式需专用代码解析,难以复用,且对系统适配性差;

-

若采用传统重型流媒体服务,部署复杂、运维成本高、占用系统资源多;

-

而轻量RTSP模块可直接嵌入设备端或边缘节点,实时完成标准化封装,系统“即插即识”;

-

AI平台 / 控制平台可使用任意标准播放器或分析引擎接入,极大提升系统开放性与灵活性。

📌 应用场景下的“视频入口标准化”价值:

| 应用类型 | 接入效率 | 系统改造成本 | 适配平台 | 弹性扩展性 |

|---|---|---|---|---|

| 传统方案 | ❌ 低 | ❌ 高 | ❌ 差 | ❌ 差 |

| 大牛RTSP模块 | ✅ 即接即用 | ✅ 零改代码集成 | ✅ 跨平台 | ✅ 多端接入支持 |

一句话总结:

📡 大牛RTSP服务模块将“图像帧”变为“系统语言”,把感知数据变为可识别、可分析、可联动的智能输入。

它不是替代流媒体服务,而是彻底嵌入设备,使每一个终端都拥有“开口说话”的能力,推动视频成为AI系统真正可用、可控的资产。

四、典型场景落地参考:让 AI 设备“开口说话”

AI 系统越来越“聪明”,但要真正实现闭环智能,设备端必须具备“标准化表达”的能力。所谓“开口说话”,指的是设备能够以通用、可被识别的协议,实时、稳定地将其采集的视频数据输出到系统中,供 AI 处理、展示或存档。

大牛直播SDK轻量级RTSP服务模块,正是在多个行业场景中,帮助设备具备这一能力的关键工具。它让原本沉默的视觉设备,具备了“被看见”的接口,“被理解”的可能。

📍 应用场景一:无人机视频图传模块标准化

传统挑战:

-

飞控系统输出为 H.264 编码数据,需依赖专属 App 播放或 USB 回放;

-

无法被第三方平台(如 VLC、ONVIF 系统、AI边缘盒子)直接接入;

-

推流服务部署成本高、抗弱网能力差。

大牛SDK解决方案:

-

在飞控侧或图传模组中嵌入 RTSP 服务模块;

-

裸流输入 → 实时封装为标准 RTSP 视频流;

-

控制中心可使用 VLC / AI 模型平台直接拉流分析。

📍 应用场景二:安防机器人 / 移动巡逻终端

现实需求:

-

边缘智能机器人配有摄像头和AI芯片,具备实时感知能力;

-

视频需要同时传输给远程值守中心、AI识别模型和平台可视化模块;

-

网络环境复杂,传统推流不稳定。

模块赋能:

-

RTSP模块嵌入机器人系统,统一对外输出可拉取的视频流;

-

支持多客户端并发接入(例如:监控平台 + AI边缘盒子 + 中控);

-

可设置账号密码权限控制,保障安全性;

-

避免重复编码、传输资源浪费,节能降耗。

📍 应用场景三:工业视觉产线检测系统

问题痛点:

-

工业相机拍摄高帧率图像,直接写入本地再分析存在延迟;

-

通常使用USB接入、SDK调帧,难以跨平台或远程调用。

模块能力:

-

直接对接 YUV/NV12 数据帧,通过 RTSP 输出实时画面;

-

AI模型平台边拉边推理,实现在线缺陷检测;

-

支持快照、录像、抓图、标注等后处理流程;

-

可被 OpenCV / TensorRT / ONNX 等框架轻松接入。

📍 应用场景四:医疗影像设备 / 显微图像系统

痛点说明:

-

显微成像设备常以 HDMI 输出本地显示为主;

-

无网络接口、无标准视频服务能力,难以支持远程教学、专家远程查看。

模块赋能:

-

嵌入 RTSP 服务模块,即刻将视频帧通过网络推为标准流;

-

教学终端、手术协作系统可实时拉流、远程讲解;

-

实现边看边评估、实时互动、AI协同分析。

🧠 应用价值汇总表

| 行业领域 | 使用场景 | 模块带来的核心价值 |

|---|---|---|

| 航空/电力 | 无人机图传 | 推流去中心化、低延迟、高可接入性 |

| 安防/园区 | 移动巡逻机器人 | 多端协同播放、安全认证、带宽控制 |

| 制造/质检 | 高速产线检测 | 实时视频AI分析、数据流无缝对接 |

| 医疗/科研 | 显微图像输出 | 视频教学直播、专家远程诊疗协作 |

| 农业/林业 | 农田监测设备 | 原始画面接入AI分析平台,检测虫害、识别成熟度 |

✅ 这些场景共同体现出的一点:

大牛轻量RTSP模块,不是简单的“视频输出工具”,而是赋予设备“系统语言表达能力”的感知通信接口。

每一个终端设备都因其存在而成为一个可感知、可接入、可计算的“智能节点”,真正打通了“数据 → 连接 → AI处理 → 决策”链条的第一环。

🔚 总结:让视频能力像“串口”一样简单输出

在计算机发展初期,串口(Serial Port)成为连接设备与系统的“通用语言”:它标准、简单、可靠,让无数工业设备第一次具备了“被系统识别和控制”的能力。

今天,面对由 AI 驱动的智能新时代,我们迎来了另一个关键接口的重构时刻——视频输出能力。

过去的视频服务往往意味着:

-

搭服务器、写推流器、配协议栈;

-

高延迟、高复杂度、高集成门槛;

-

不可控、不可复用、不够开放。

而 大牛直播SDK 轻量级 RTSP 服务模块 正在改变这一切。

它让“视频输出”从一个繁重的系统任务,变成了像“串口通信”一样轻量、标准、可移植的能力接口。只需嵌入模块,传入图像帧,即可:

-

用标准 RTSP 协议发布视频;

-

被 VLC、FFmpeg、AI模型框架即插即用;

-

支持多终端协同拉流、处理、控制。

这不仅大幅降低了视频设备对接智能系统的技术门槛,更在本质上推动了**“感知层”标准化、结构化、系统化**的进程。

在一个边缘泛在、算力分布、数据驱动的未来世界里:

不是每个设备都需要部署AI,但每个设备都需要有表达能力。

不是每个设备都需要看得懂,但每个设备都要“看得见 + 说得出”。

大牛轻量 RTSP 模块,正是为此而生——让每一台智能设备,不再是沉默的“图像源”,而是具备网络身份与语义输出能力的“智能节点”。

它不仅是视频流的一次轻量封装,更是智能系统从“感知多样”走向“感知统一”的关键跳板。

未来,大牛直播SDK 也将继续在视频输入/输出能力标准化、边缘AI协同接口、流媒体轻服务化等方向上持续创新,为万物智联的时代打下更稳固的“视觉基础设施”。

📌 想了解更多?欢迎访问:CSDN官方博客:https://daniusdk.blog.csdn.net