电子数据取证领域的双轮驱动——手工分析 vs 自动化分析

在你刚步入电子数据取证领域时,可能很快就注意到一个普遍现象:大多数取证分析师前期都花费大量时间在网上查阅博客、PDF、推文等信息,寻找证据线索的“藏身之处”——例如注册表项、日志文件路径、可疑文件命名模式或远程登录痕迹等。这种信息虽然宝贵,却也异常重复、低效。

这一现象揭示了手工分析的优势与局限,也为我们理解当前向自动化取证分析转型的背景提供了关键线索。

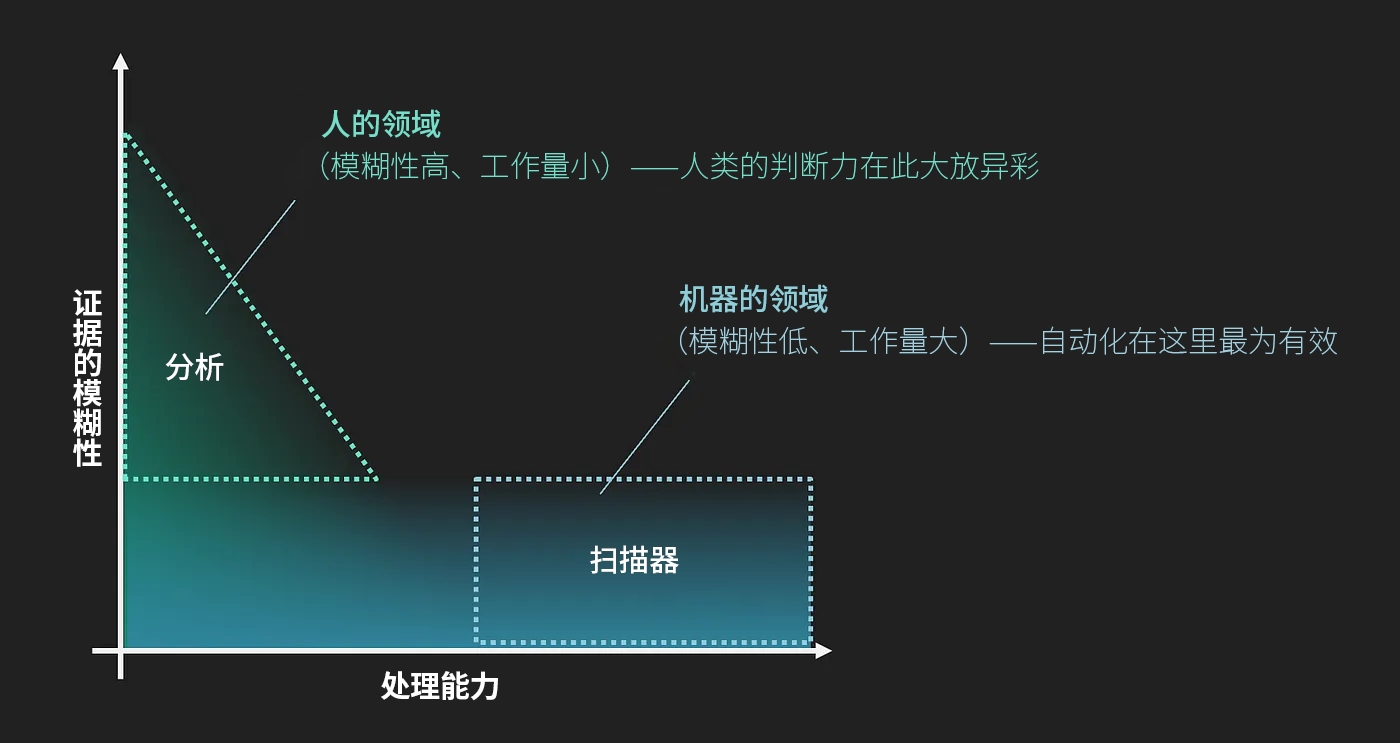

刻意回避自动化的思维方式我并没有很认同。在分秒必争的现场案件中,唯一重要的是:怎样才能以最少的时间获得最佳的结果?而答案很少是二元对立的。人类和机器都能带来有用的东西,但它们也都有盲点。

人类分析师能够识别模糊或异常的模式,例如一个奇怪的文件名或不合常理的时间戳,即使这些内容不符合既定规则,也能凭直觉发现问题。面对未知攻击技术或非典型行为,分析师可以快速调整思路,进行临时调查,而不依赖预设规则。而且很多新型取证方法和痕迹发现都起源于人工观察和推理,例如发现新的日志文件或软件行为异常等。

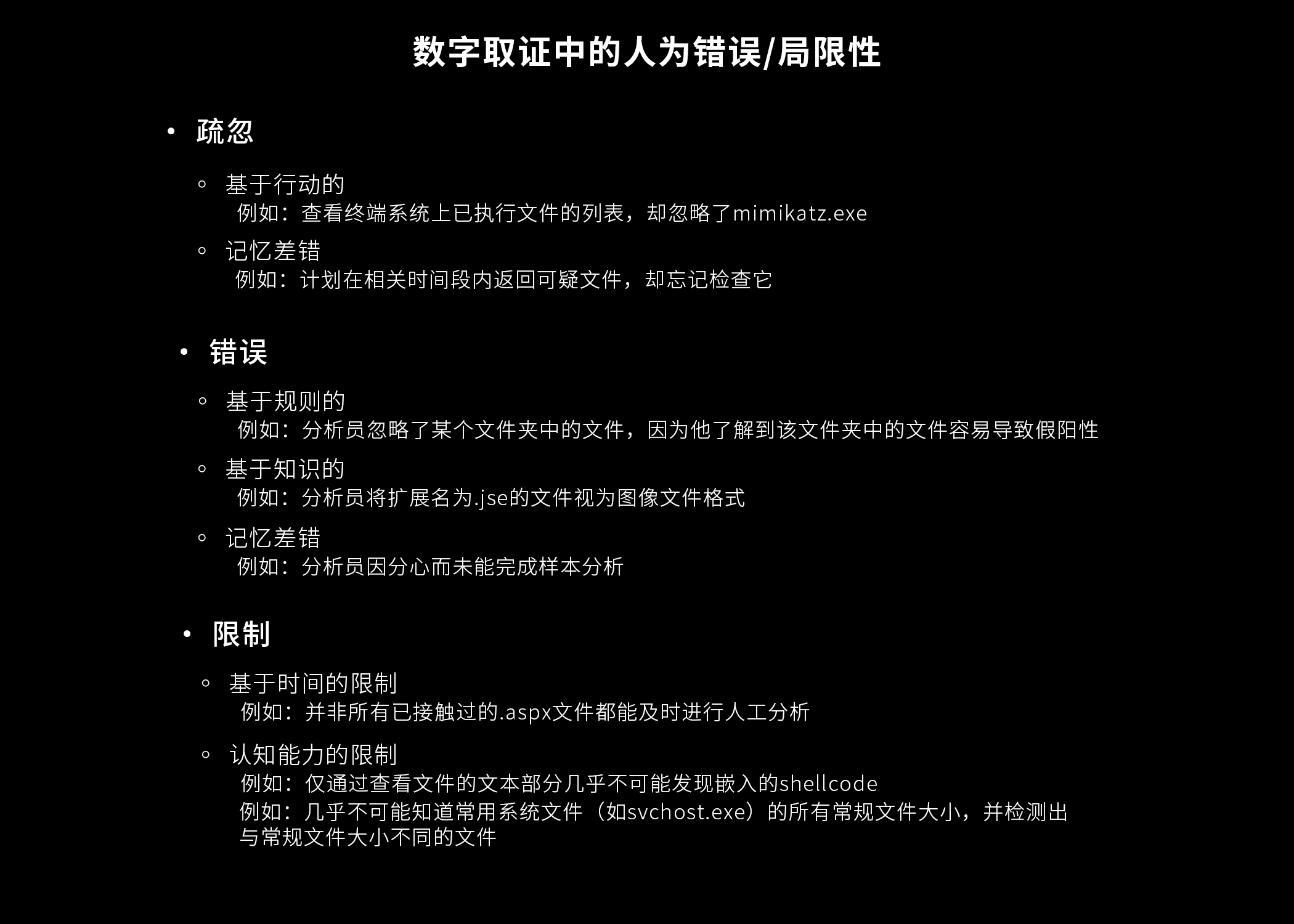

但同样手工分析也充满了局限性,分析师必须逐条查看证据、手动比对规则,耗时且重复,效率低。分析员易受到干扰与疲劳影响,长时间处理大量数据容易出错,尤其在处理数百个终端、上万个文件时。还有些取证分析员在工作中以经验为主导,很多经验只存在于笔记本或分析师个人脚本中,缺乏标准化和可复用性。

下图罗列了人工分析的错误与局限性:

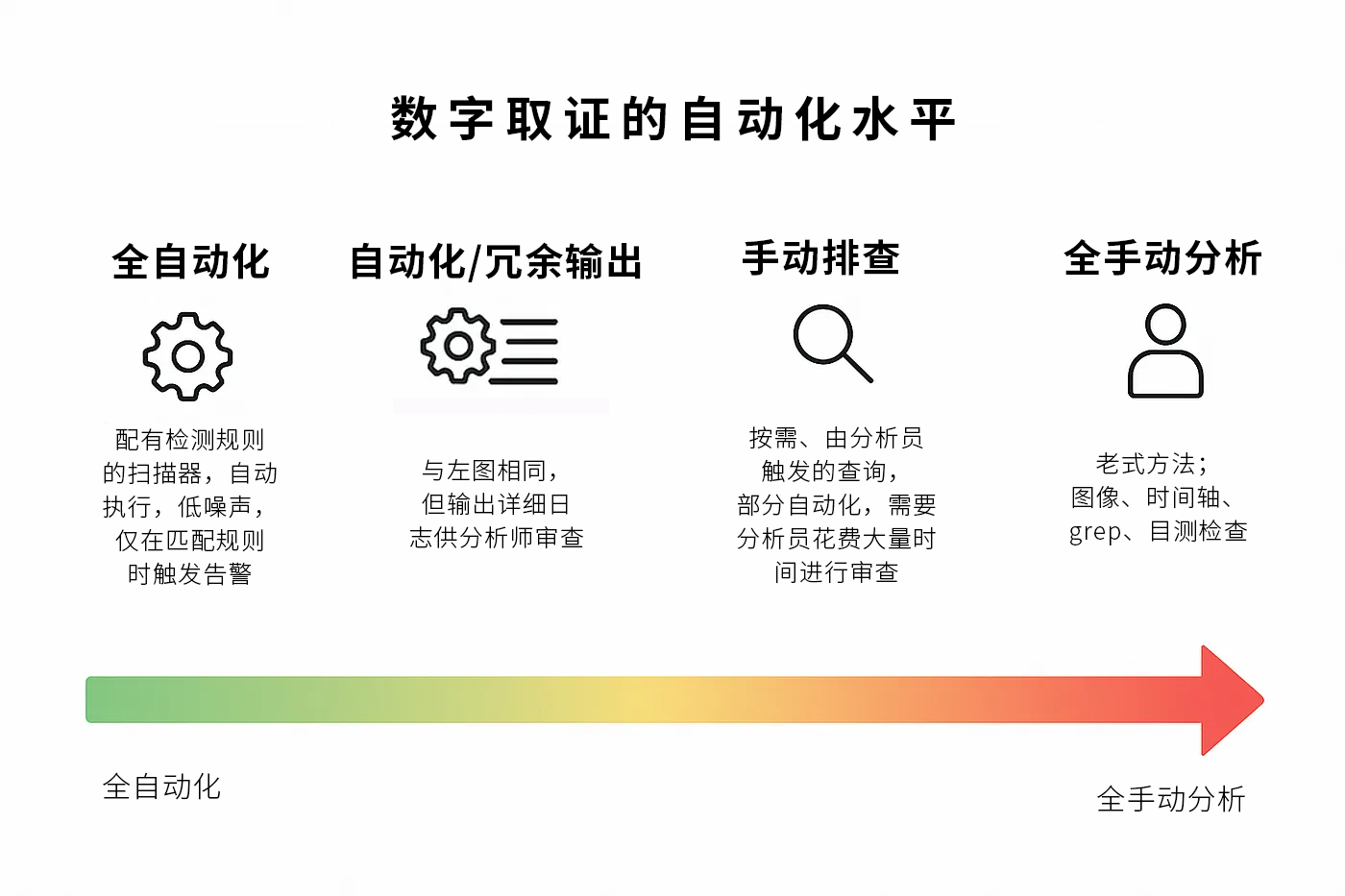

在现代取证工作中,自动化的比例越来越高,分析员们对自动化软件的依赖程度与日俱增。当然这也得益于自动化处理的速度快、规模化处理能力强。自动化系统可以在数秒内扫描上千台主机、处理数百万条日志,执行复杂的规则匹配。机器不会因情绪、疲劳而漏检或误判,适合执行重复且冗长的检测任务。系统的检测逻辑可以模块化、自动化部署,形成更具复用性的“知识代码化”。

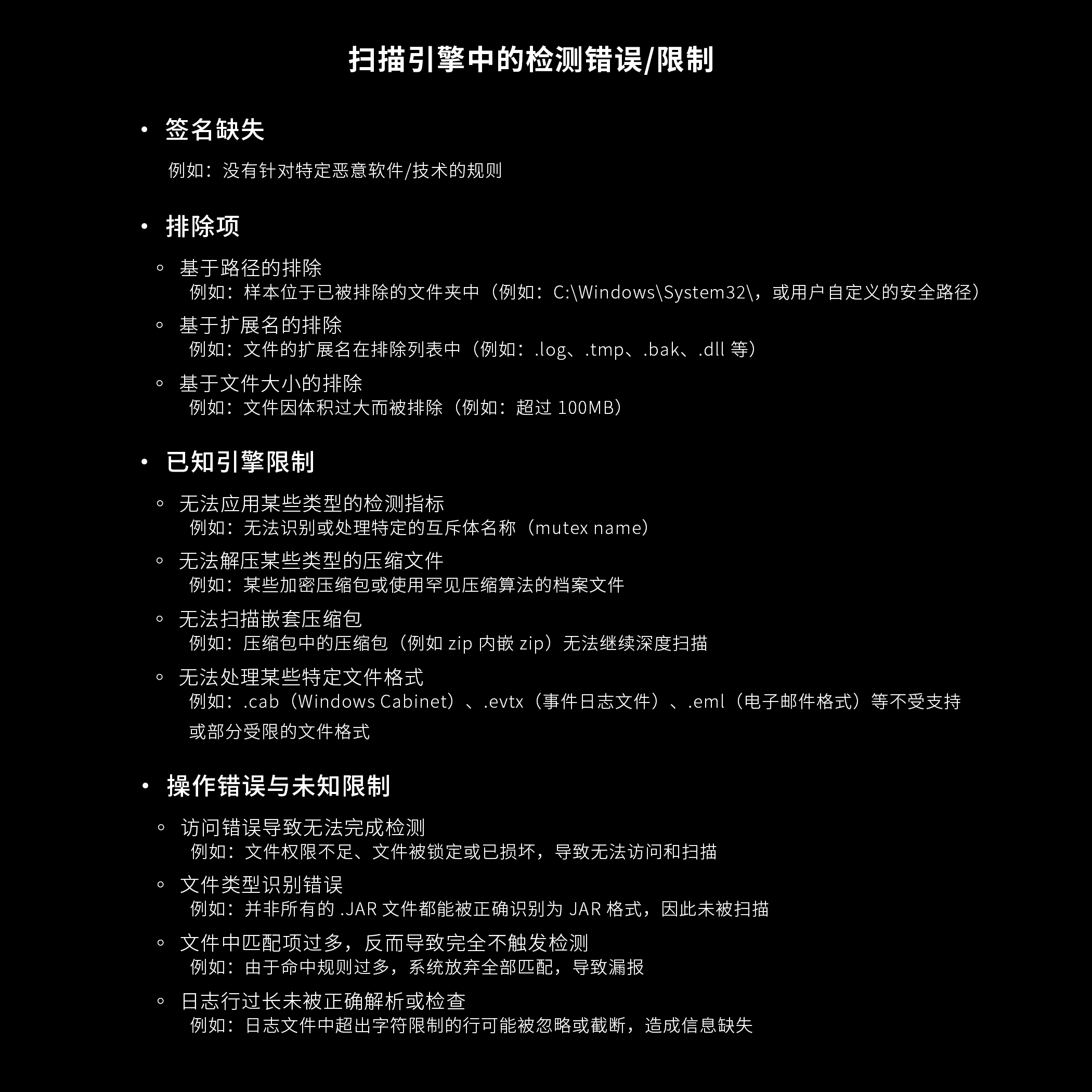

同样自动化分析也不是万能的。机器只能依据已知规则做出判断,对未知威胁或模糊异常可能“视而不见”,不具备取证分析员的上下文分析能力;正因如此,没有上下文,容易对合法异常操作发出误报,或对未建模的新型攻击完全忽视。并且自动分析系统的有效性极度依赖其规则库、输入数据的质量与覆盖度。

下图对自动化分析的错误和限制进行了总结:

在未来的电子数据取证工作中,“人机协作”将是主旋律,分析师不再只是手动排查者,而是自动化工具的设计者、监督者与策略制定者。具备手工分析的能力是基础,而不是只依靠自动化分析工具给出答案。既要保留敏锐的观察力,也要具备工程思维。

未来的电子数据取证专家,需要把“想法”变成“规则”,把“经验”变成“产品”。不应只是信息的消费者和记录者而是知识体系与自动化分析流程的建构者。

人机结合,不是替代,而是倍增。