【数据分享】土地利用矢量shp数据分享-福建

今天要说明数据就是土地利用shp数据分享-福建。

数据介绍

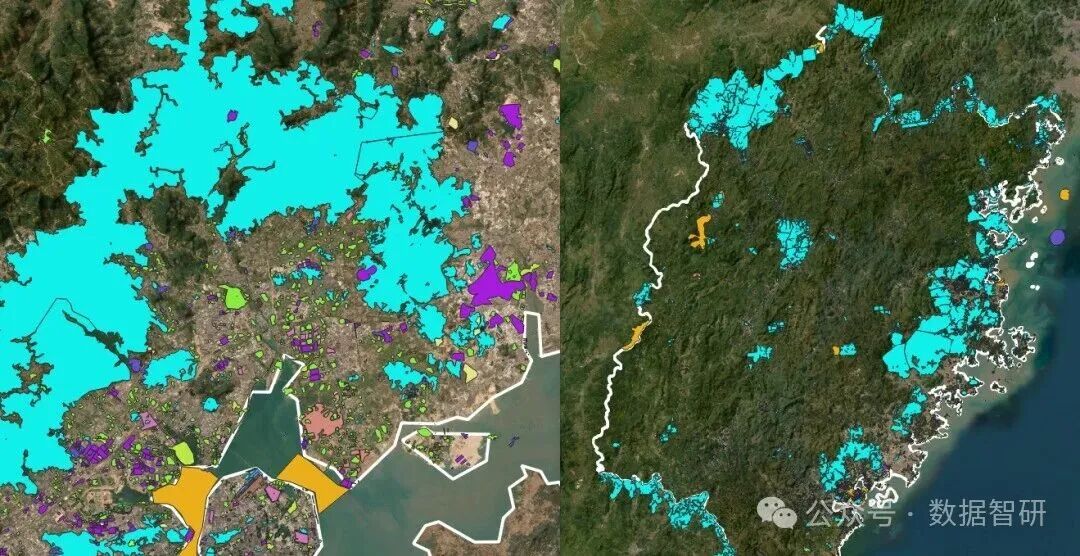

▲ 1km土地利用数据(2020年)

▲ 土地利用数据(2025年)

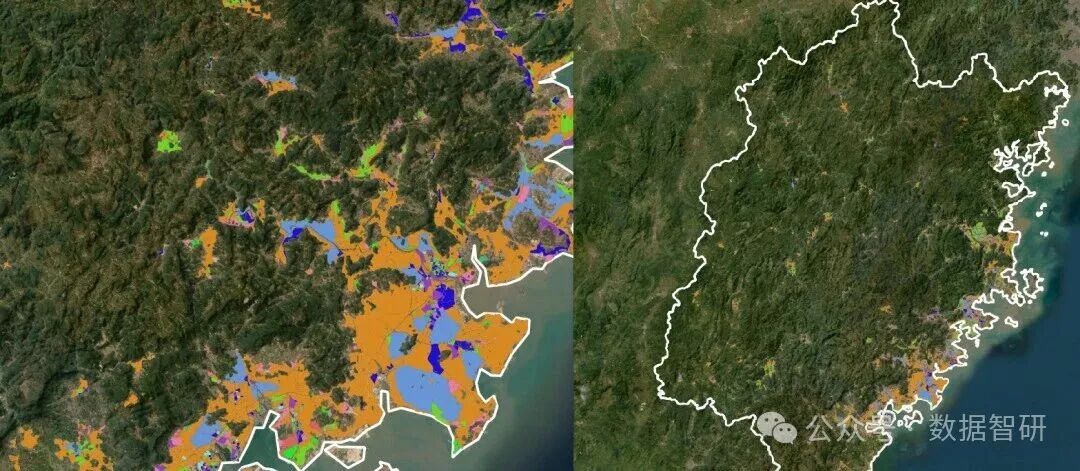

▲土地利用数据(2018年)

▲ 30m土地利用数据(2023年)

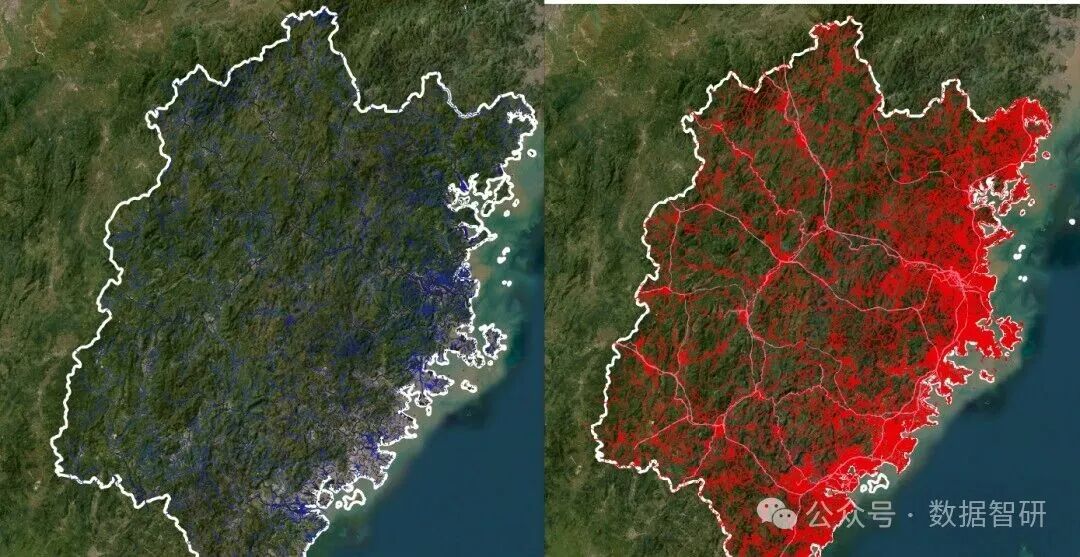

▲ 公路铁路道路河流水系

作为我国东南沿海重要的经济省份与生态屏障,福建省兼具山海交融的地理特征与快速发展的社会经济需求,土地资源的科学管控、高效利用对其粮食安全保障、生态环境保护及城镇化高质量推进至关重要。为助力自然资源管理、城市规划、生态科研等领域的实践与研究工作,本次特别整理并分享福建省多套土地利用矢量 shp 数据,其中不仅涵盖不同分辨率、不同年份的核心土地利用数据,还配套了 2025 年最新铁路、道路、公路及水系数据,为相关工作提供全面、精准的空间数据支撑。

一、数据概况与可视化呈现

本次分享的数据体系兼具 “广度” 与 “精度”,既覆盖土地利用核心信息,也包含关键配套空间要素,具体详情如下:

(一)核心土地利用数据(4 套矢量 shp 数据)

本次分享的 4 套土地利用数据涵盖不同分辨率与时间节点,可满足从宏观区域分析到微观地块研究的多样化需求,:

- ▲ 1km 土地利用数据(2020 年)

:以 1 公里网格为单元,清晰呈现福建省全省尺度的土地利用宏观格局,适用于省级土地资源禀赋分析、生态功能区规划等宏观研究场景。

- ▲ 土地利用数据(2025 年)

:最新年份的土地利用数据,精准反映近年来福建省城镇化扩张、产业用地调整、生态保护红线落地等土地利用动态变化,为近期规划编制(如 “十四五” 后期调整、“十五五” 规划预判)提供现势性支撑。

- ▲ 土地利用数据(2018 年)

:作为中长期变化分析的 “基准期” 数据,可与 2020 年、2023 年、2025 年数据联动,用于研究近 10 年福建省土地利用转型规律(如耕地变化、建设用地扩张速率等)。

- ▲ 30m 土地利用数据(2023 年)

:最高分辨率的核心数据,以 30 米 ×30 米像素为单元,可精准识别单个地块的利用类型(如小块耕地、独立工矿用地、零散园地等),适用于市级 / 县级详细规划、乡镇级耕地保护核查、小流域生态修复设计等微观场景。

(二)配套空间要素数据

除核心土地利用数据外,本次分享还包含福建省关键地理空间要素的 shp 矢量数据,可与土地利用数据叠加使用,丰富分析维度:

- 交通网络

:涵盖公路(高速公路、国道、省道、县道、乡道及农村道路,2025 年最新更新,包含新增高速路段如漳武高速剩余段)、铁路(普速铁路、高速铁路,含福平铁路、厦深铁路、龙龙铁路等干线)、车站(火车站、汽车站,含福州南站、厦门北站等枢纽)、机场(福州长乐国际机场、厦门高崎国际机场、泉州晋江国际机场等)。

- 行政边界

:精确的福建省省级边界、市级边界(9 个地市:福州、厦门、泉州、漳州、莆田、宁德、南平、三明、龙岩)及县级边界数据,便于按行政单元进行土地利用统计分析。

- 水域系统

:包含河流水面(闽江、九龙江、汀江、晋江等主要河流干流及支流)、湖泊水面(如福州西湖、厦门筼筜湖)、水库水面(古田水库、棉花滩水库、山美水库等)、坑塘水面(主要分布于沿海平原农田区与内陆梯田区)。

二、福建省土地利用现状解析

基于本次分享的数据,结合福建省自然地理特征与社会经济发展需求,其土地利用现状呈现鲜明的区域分异特征,可细分为四大类核心用地类型:

(一)农用地:保障粮食安全与特色农业发展

农用地是福建省土地利用的基础类型,以 “林地为主、耕地集中、园地特色鲜明” 为特点,总面积占全省土地面积的 70% 以上:

- 耕地

:主要集中于南平、三明、龙岩等内陆地市及沿海平原区(福州平原、泉州平原),受亚热带季风气候影响(年降水量 1200-2000mm,积温高),普遍实现 “一年三熟”,且以水田为主(占耕地总面积的 85% 以上),其中有灌溉设施的耕地占比超 90%(依托河流、水库、坑塘构建完善的灌溉体系),主要种植双季稻、冬小麦或油菜,是福建省粮食安全的核心保障区。

- 园地

:总面积居全国前列,其中果园占比近 60%,主要分布于漳州、泉州、宁德等地 —— 漳州以荔枝、龙眼、柚子(平和琯溪蜜柚)种植为主,泉州永春聚焦芦柑,宁德福安则是著名的葡萄产区;茶园占比约 27%,核心产区为泉州安溪(铁观音)、漳州华安(铁观音)、南平武夷山(大红袍、正山小种),形成 “闽南乌龙茶、闽北红茶” 的特色种植格局。

- 林地

:全省面积最大的用地类型,占土地总面积的 65% 以上,集中于南平、三明、龙岩等内陆山区,以乔木林地(占林地总面积的 80%,主要树种为杉木、马尾松、楠木等)和竹林地(占 15%,南平建瓯、三明永安是全国重点竹产区)为主,不仅是福建省 “森林覆盖率连续 40 年居全国首位” 的核心支撑,还为生态旅游(如武夷山国家公园、泰宁世界自然遗产)与林产加工(竹制品、木材加工)产业提供资源基础。

- 草地

:面积相对较小(占农用地总面积的不足 2%),以 “其他草地” 为主(零星分布于山地坡地、河流沿岸),多作为林地的补充生态用地,或用于零星放牧(主要在闽西山区),未形成规模化草地农业。

(二)建设用地:支撑城镇化与产业集聚

建设用地聚焦于 “沿海密集、内陆分散”,总面积虽仅占全省土地面积的 10% 左右,但却是经济发展的核心载体:

- 城镇村及工矿用地

:村庄用地占比最大(超 50%),这与福建省农村人口分布相对分散、传统村落数量多(如福州永泰县、宁德屏南县的古村落)有关;建制镇用地(占比约 30%)与城市用地(占比约 15%)主要集中于沿海地市 —— 厦门(思明区、湖里区)、泉州(丰泽区、鲤城区)、福州(鼓楼区、台江区)的城市用地密度最高,而工矿用地则围绕产业园区分布(如厦门火炬高新区、泉州晋江经济开发区、福州经济技术开发区)。

- 交通运输用地

:公路用地占比最大(超 60%),且呈现 “沿海密、内陆疏” 特征 —— 福州至厦门、泉州的沿海高速(沈海高速)车流密度最高,而内陆山区公路多沿河谷修建(如闽江沿岸的国道 205 线);铁路用地中,高速铁路(如福厦高铁)占比逐年提升,大幅缩短沿海地市通勤时间;机场与港口用地则集中于门户城市 —— 厦门港、福州港是国家主要港口,用地规模随集装箱吞吐量增长而扩大,泉州晋江国际机场则是闽南地区重要的航空枢纽。

(三)水域及水利设施用地:维系生态与灌溉功能

此类用地以 “自然水域为主、人工水利为辅”,总面积占全省土地面积的 5% 左右:

- 河流水面

:占比 42%,以闽江(福建第一大河,流经南平、福州)、九龙江(流经龙岩、漳州)、汀江(流经龙岩,注入广东韩江)为核心,不仅是沿线城市的饮用水源地,还为耕地灌溉提供水源。

- 坑塘水面

:占比 30%,主要分布于沿海平原农田区(如漳州龙海、泉州南安),多为人工开挖的灌溉塘,与水田形成 “田塘共生” 的农业生态系统。

- 水库水面

:占比近 20%,主要分布于漳州(棉花滩水库)、福州(古田水库)、南平(沙溪口水库)等地,兼具防洪、发电、灌溉、供水多重功能,是保障内陆山区用水的关键。

(四)湿地:沿海生态屏障的核心载体

福建省湿地以 “沿海滩涂为主、内陆湿地为辅”,总面积约 20 万公顷,其中 90% 以上为沿海滩涂,主要分布于福州(闽江口湿地)、宁德(三都澳湿地)、泉州(泉州湾湿地)、漳州(东山湾湿地)等沿海地市:

沿海滩涂是候鸟重要的越冬栖息地(如黑脸琵鹭、黑嘴鸥),也是 “中国十大魅力湿地”—— 闽江口湿地的核心组成部分,同时具有净化海水、抵御风暴潮的生态功能;

内陆湿地面积较小,主要为河流湿地(如闽江上游的河滩湿地)和沼泽湿地(零星分布于南平、三明的山区洼地),生态敏感性高,已纳入生态保护红线管控。

三、福建省土地利用的核心特点

受地理条件、人口分布与经济发展差异影响,福建省土地利用呈现四大鲜明特点:

1. 人多地少,耕地资源供需矛盾突出

福建省总人口约 4200 万,但土地总面积仅 12.4 万平方公里,且山地丘陵占比超 80%,导致人均耕地面积仅约 0.6 亩,远低于全国 1.3 亩的平均水平。随着城镇化、工业化推进,建设用地需求持续增长,而耕地保护红线(福建省耕地保有量目标约 1800 万亩)又需严格坚守,土地资源 “保护” 与 “开发” 的矛盾日益突出。

2. 山地丘陵主导,平原约束建设用地扩展

福建省山地丘陵占全省面积的 82.9%,平原仅占 17.1%,且平原主要集中于沿海的福州、莆田、泉州、漳州四大平原(总面积不足 1 万平方公里)—— 这些平原既是优质耕地的集中区,也是城镇化发展的核心区,导致 “耕地保护” 与 “建设用地扩张” 在平原区形成直接竞争;而内陆山区虽土地面积广阔,但受地形限制,建设用地开发需削坡填谷,不仅成本高(每亩开发成本超 10 万元),还易引发水土流失,生态约束严格。

3. 土地利用类型多样,效益差异显著

受自然条件(沿海与内陆气候、地形差异)与社会经济(沿海产业集聚、内陆农业主导)双重影响,福建省土地利用类型极为丰富:

建设用地(尤其是城市与产业用地)经济产出最高(如厦门火炬高新区工业用地亩均产值超 500 万元);

农用地中,园地(茶园、果园)的经济效益高于耕地(如安溪铁观音茶园亩均收益超 1 万元,而水田亩均收益约 2000 元);

林地与湿地则以生态效益为主(如林地固碳、湿地净化水质),虽直接经济产出低,但对全省生态安全至关重要。

4. 沿海与内陆差异明显,空间分异显著

- 沿海地市(福州、厦门、泉州、漳州、莆田、宁德)

:经济密度高(厦门、泉州 GDP 密度超 1000 万元 / 平方公里)、人口密集(厦门人口密度超 3000 人 / 平方公里),建设用地需求旺盛(年均新增建设用地约 5 万亩),交通用地密度高(每百平方公里公路里程超 80 公里),土地利用以 “城镇 - 产业 - 交通” 为主导;

- 内陆地市(南平、三明、龙岩)

:农用地占比高(南平林地占比超 85%),人均耕地面积(约 0.8 亩)高于沿海(约 0.4 亩),土地利用以 “农业 - 生态” 为主导,建设用地主要集中于县城与重点镇,开发强度低(城镇化率比沿海低 15-20 个百分点)。

四、福建省土地利用政策与管控措施

为应对土地资源约束与发展需求,福建省近年来构建了 “节约集约、总量管控、奖惩并举” 的土地利用政策体系,核心措施包括:

1. 节约集约用地:全方位构建政策体系

按照 “严控总量、做优增量、盘活存量、提高质量” 的总体思路,福建省已出台 50 余项节约集约利用相关政策制度,覆盖多领域:

- 耕地保护

:全面推行 “田长制”(省级统筹、市级督导、县级负责、乡级落实、村级管护),划定永久基本农田(全省永久基本农田保护面积约 1500 万亩),严禁非农建设占用优质耕地;

- 存量土地清理

:针对批而未供土地(已批准但未实际供应的建设用地)和闲置土地(已供应但超过约定时间未开发的土地),建立 “台账式管理 + 限期整改” 机制,2023 年全省处置批而未供土地超 10 万亩、闲置土地超 2 万亩;

- 开发区提质

:出台《福建省开发区高质量发展行动方案》,引导开发区提高容积率(工业用地容积率下限从 0.6 提高至 1.0)、亩均税收(省级开发区工业用地亩均税收目标 2025 年达 30 万元 / 公顷),推动 “土地粗放利用” 向 “效益优先” 转变。

2. 双控机制:严控建设用地扩张

通过 “规划管控 + 计划调节” 双管齐下,实行建设用地总量与开发强度双控:

- 规划管控

:在国土空间规划中划定 “城镇开发边界”,明确各地市建设用地最大规模(如厦门城镇开发边界面积约 300 平方公里),严禁边界外无序开发;

- 计划调节

:年度建设用地指标分配向 “重点产业、民生项目、生态修复” 倾斜,压缩一般性工业项目指标,2023 年全省战略性新兴产业项目用地占比超 40%。

3. “人地挂钩”:优化土地资源配置

建立 “建设用地指标与人口迁移挂钩” 机制:人口向城镇迁移规模大、城镇化率提升快的地市(如福州、厦门),可获得更多新增建设用地指标;而农村人口流出多、宅基地闲置率高的地区(如南平、三明部分县域),则通过 “旧村复垦” 将闲置宅基地转化为耕地,产生的 “城乡建设用地增减挂钩指标” 可跨区域调剂至沿海地市,既保障了沿海发展需求,又盘活了内陆农村存量土地。

4. 奖惩并举:压实地方管理责任

- 奖励措施

:对批而未供、闲置土地处置成效前 10 名的县(市、区),奖励新增建设用地指标 500-1000 亩,并优先推荐为 “全国节约集约用地试点”;对旧村复垦规模大的乡镇,优先安排乡村振兴项目资金;

- 惩罚措施

:对批而未供土地面积超 1 万亩、闲置土地面积超 2000 亩的县(市、区),暂停受理 “土地征收成片开发” 用地报批;对违反耕地保护规定的地区,扣减下一年度建设用地指标,并约谈地方政府负责人。

五、福建省土地利用成效显著

在系列政策推动下,福建省土地利用效率持续提升,“节约集约、增存并重” 的发展模式成效凸显:

1. 开发区地均效益稳步提升

2018-2023 年,省级以上开发区工业用地亩均税收从 22.17 万元 / 公顷提升至 26.97 万元 / 公顷,5 年间增长 21.65%,年均提升 4%—— 其中厦门火炬高新区、泉州晋江经济开发区表现突出,亩均税收分别达 45 万元 / 公顷、38 万元 / 公顷,远超全省平均水平,体现了开发区 “提质增效” 的转型成果。

2. 建设用地扩张得到有效控制

2019-2023 年,福建省建设用地增加面积呈 “逐年递减” 趋势:2019 年新增建设用地约 12 万亩,2020 年降至 10.5 万亩,2021 年 9.2 万亩,2022 年 8.1 万亩,2023 年 7.5 万亩,5 年间减少 37.5%,有效避免了 “摊大饼” 式的粗放扩张,为生态保护预留了空间。

3. 单位 GDP 耗地量大幅下降

土地利用 “投入产出比” 持续优化:2019-2023 年,福建省单位 GDP 建设用地使用面积从每亿元 GDP 需用地 120 亩降至 90 亩,累计下降 25.56%—— 这意味着同样创造 1 亿元 GDP,2023 年比 2019 年少用 30 亩土地,土地集约利用水平跻身全国前列。

4. 低效用地再开发加速推进

福州、厦门、泉州、漳州 4 个全国低效用地再开发试点城市已完成全市低效用地调查摸底(共排查低效用地约 15 万亩),并全部上图入库管理,累计实施再开发项目超 200 个,盘活土地约 8 万亩:

福州将旧厂房改造为 “金牛山互联网产业园”,容积率从 0.8 提升至 2.5,亩均产值从 50 万元增至 300 万元;

厦门对湖里区城中村进行 “连片改造”,将零散工业用地整合为 “厦门湖里创新园”,引入电子信息、生物医药等高端产业;

泉州、漳州则聚焦工业园区升级,通过 “增资扩产、兼并重组”,推动传统制造业用地从 “低效” 向 “高效” 转型。

5. 农村集体经营性建设用地入市试点突破

2023 年,福建省 9 个县(市、区)(晋江、福清、长乐、南安、龙海、仙游、新罗、梅列、延平)入选全国农村集体经营性建设用地入市试点,其中晋江市率先突破:累计入市 6 宗地块,总面积 104 亩,涉及工业用地、商业服务用地等类型,总成交金额超 2 亿元,收益全部归村集体与村民所有(村集体留存部分用于乡村基础设施建设,村民分红部分人均超 5000 元)。晋江市因 “机制创新、流程规范、收益共享”,还入选自然资源部公布的 “全国 35 个农村集体经营性建设用地入市典型示范案例”,为全国提供 “福建经验”。

注:本文中的数据和指标仅为示例,实际数据请参考最新发布的土地利用shp数据分享-福建

数据说明

1、数据来源网络收集

2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途

3、土地利用shp数据分享-福建。请自行斟酌使用。

数据获取方式

点击关注后台咨询