从理论到实践,深入剖析数据库水平拆分的安全平滑落地

一、引言:直面数据库的性能与规模瓶颈

作为开发者,你是否曾在深夜被急促的报警惊醒?监控系统显示核心接口响应时间飙升,数据库 CPU 持续满载,慢查询日志激增。随着业务的快速发展,数据规模呈指数级增长——订单表突破十亿行,用户表逐渐逼近单机存储极限。一次简单的 ALTER TABLE操作可能需要数小时,导致业务长时间不可用。

这一现象背后的核心矛盾在于:单机数据库在硬件层面(CPU、内存、磁盘 I/O)存在天然的性能天花板,而业务数据和并发请求仍在持续增长。

在实施“分库分表”这一深度解决方案之前,我们通常尝试以下缓解策略:

- SQL 与索引优化:能够暂时缓解性能问题,但无法根治瓶颈。索引过多还会加剧写操作负担。

- 引入缓存(如 Redis):可显著减轻读压力,但对复杂写操作及单机存储规模问题无实质改善。

- 读写分离:通过一主多从架构分散读请求,但写操作仍集中于主库,无法解决写瓶颈与存储上限问题。

当上述方法无法满足业务需求时,“分库分表”成为必须认真考虑的架构方案。它如同一把精准的“手术刀”,能够从根本上解决问题,但也伴随极高的复杂性与实施风险,必须周密设计与执行。

二、分库分表核心解析:数据拆分与架构思维升级

分库分表的核心在于水平拆分(Horizontal Sharding),其目标是将单机数据库的数据存储与访问压力分散到多个数据库实例中,从而实现系统扩展。

拆分方式

垂直拆分(Vertical Sharding)

按业务模块划分数据库,例如将用户、订单、商品等不同业务数据分别存储于 db_user、db_product等独立数据库中。该方式适用于业务初期,复杂度和实施成本相对较低。

水平拆分(Horizontal Sharding)

本文重点。将同一张数据表按特定规则拆分为多个结构一致的子表或分布到不同数据库中,具体包括:

- 分表:如将 t_order拆分为 t_order_0至 t_order_15`,所有子表仍位于同一数据库中。

- 分库:将 t_order的数据分布到多个数据库(如 db_order_0),每个数据库还可继续分表。分库能同时缓解 I/O、CPU 及存储瓶颈。

核心术语说明

- 逻辑表:应用程序中引用的表名称,如 t_order`。

- 物理表:数据库中实际存在的表,如 t_order_0001`。

- 分片键(Sharding Key):用于决定数据分片路径的字段,如 user_id`。应尽量覆盖高频查询条件。

- 分片算法:根据分片键的值计算出数据应归属的库、表的规则。

三、分库分表核心设计:策略与细节决定成败

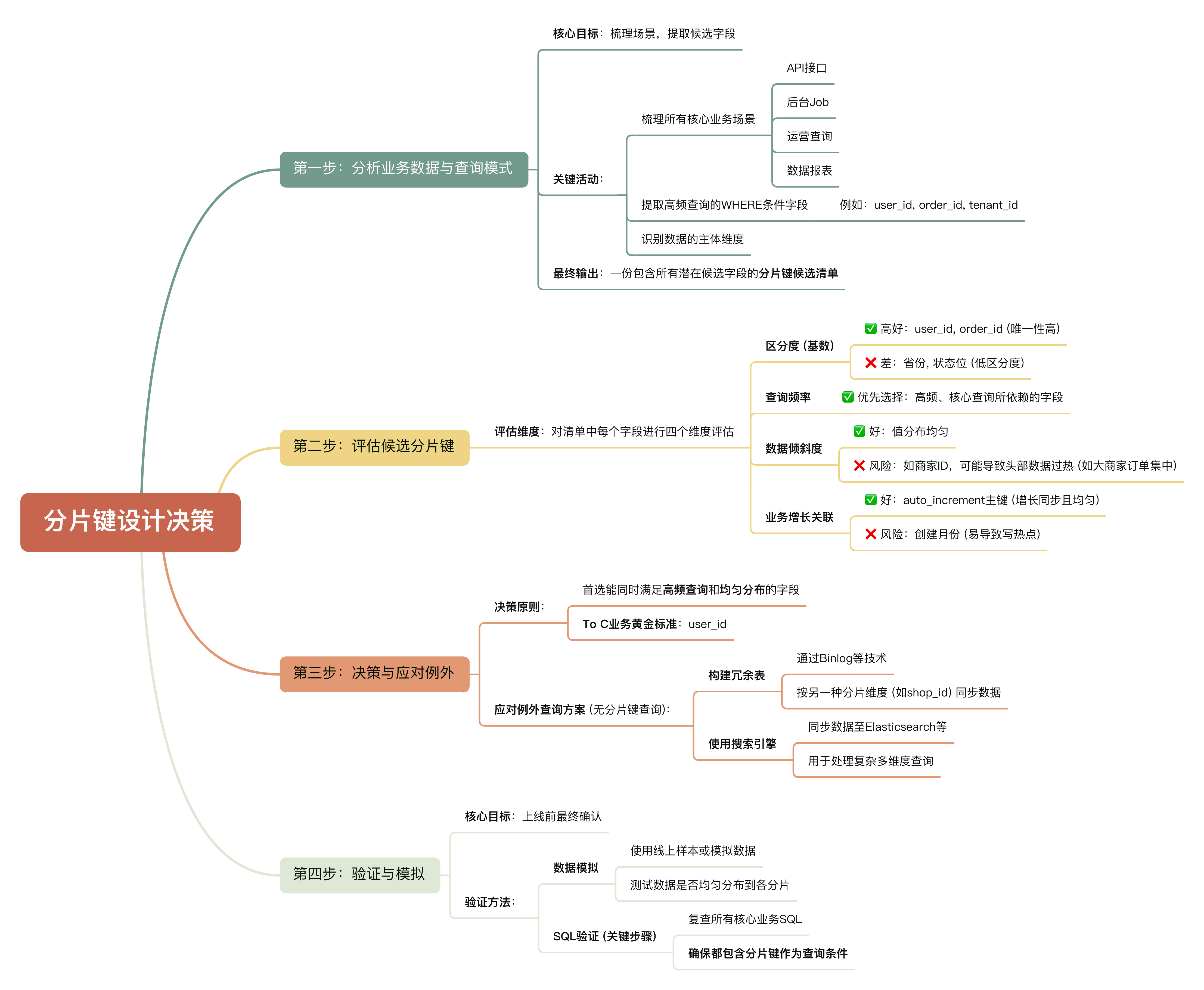

3.1 分片键选择:平衡数据分布与查询效率

分库分表实践中,分片键(Sharding Key)的选定是整个方案中最具决定性的一环,它不仅关系到数据能否均匀分布,更直接决定了大部分查询能否高效路由。一个好的分片键设计,能够在数据增长的背景下依然保持系统的稳定与高性能;

而一个糟糕的选择,则可能导致严重的数据热点和复杂的跨分片查询,使得分库分表优势尽失。

其核心设计目标,是在数据均匀性与查询路由效率之间找到最佳平衡点。

3.1.1 核心原则

在选择分片键时,必须紧紧围绕以下两个核心原则进行权衡与判断:

- 数据均匀分布原则:避免数据倾斜(Data Skew)是首要目标。

- 理想情况下,数据应尽可能均匀地分布到所有的分片上,以确保每个数据库实例的存储容量和读写负载大致相当。

- 如果某个分片键导致大量数据集中在一个或少数几个分片上,就会形成热点,使得整个系统的瓶颈集中在这些热点分片,从而失去了分库分表的优势。

- 例如,以“性别”这种区分度极低的字段作为分片键,会导致数据严重倾斜。

- 查询高效路由原则:分片键应服务于最核心、最高频的查询模式。

- 系统中绝大多数(理想情况下应超过80%)的查询都应该能够直接通过分片键的值精确地定位到唯一的物理分片,避免出现需要扫描所有分片的“全库扫描”操作。

- 这类跨分片查询性能开销极大,应极力避免。

- 例如,在电商订单系统中,用户最常查询“我的订单”,因此使用

user_id作为分片键可以确保单个用户的所有订单都在同一个分片上,查询效率极高。

3.1.2 四步决策流程

为了系统地选出合适的分片键,我们推荐以下四个步骤的决策流程:

3.2 分片策略设计:数据分配与全局ID生成

选定分片键后,下一步是制定将数据映射到具体分片的规则,即分片策略。这是一个涉及算法选择、架构维度和分布式系统基础能力的综合决策过程,直接决定了方案的灵活性、可维护性和可扩展性。

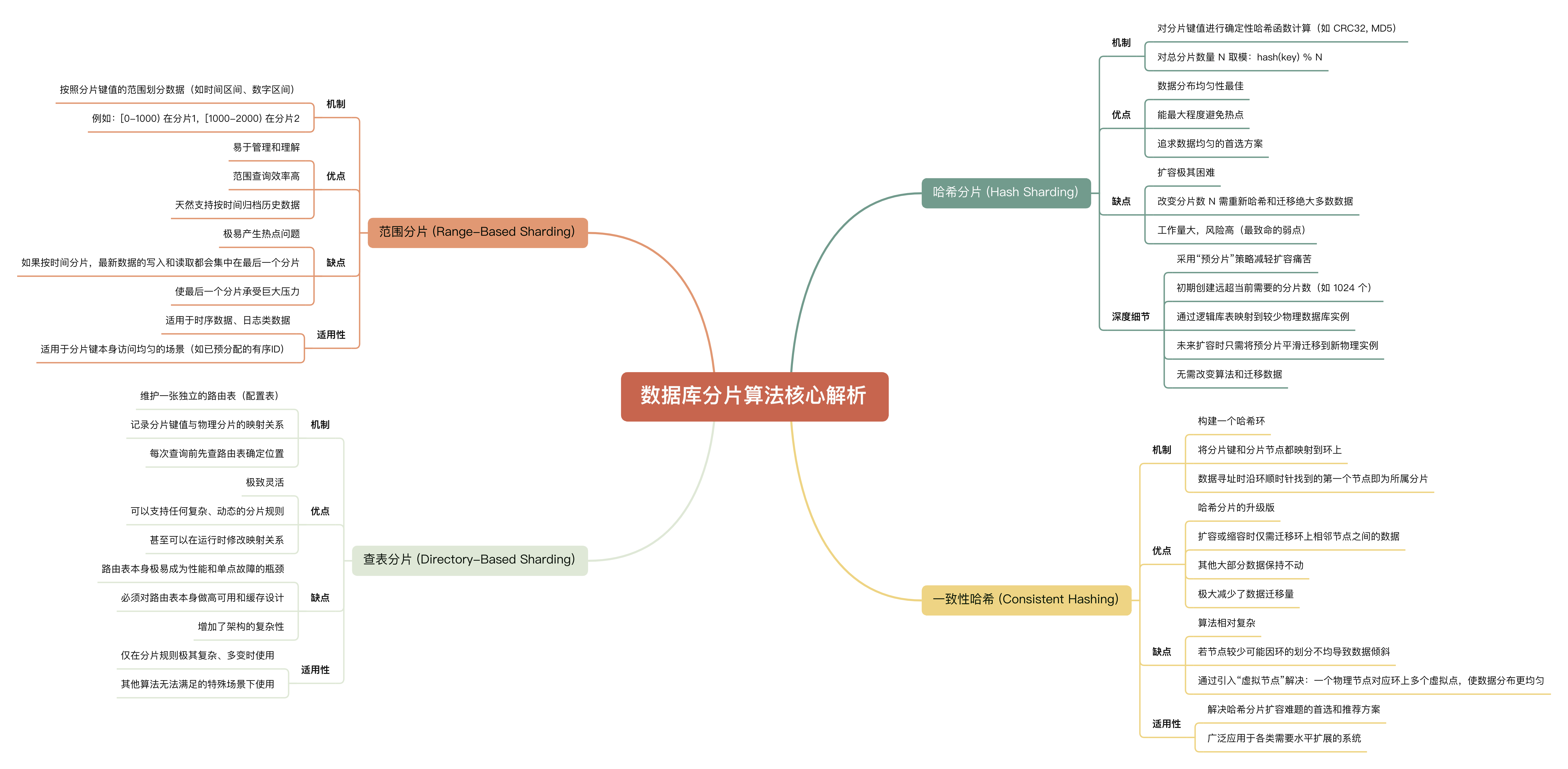

3.2.1 分片算法选择

分片算法是将分片键值映射到具体物理分片的函数。每种算法都有其鲜明的优缺点和适用场景。

3.2.2 分片维度

分片可以从两个维度进行:

- 垂直分片 (Vertical Sharding):指按表或字段进行拆分。例如,将字段多、访问频次不同的表拆分成主表和扩展表;或将不同业务域的表(用户、订单)部署到不同的数据库实例。这通常是分库分表的第一步,目的是降低单实例的复杂度。

- 水平分片 (Horizontal Sharding):指将一张表的行记录拆分到多个数据库或表中。这是解决单表数据量过大问题的核心手段,也是本章讨论的重点。一个完整的方案通常是先垂直分库,再对库内的单一大表进行水平分表。

3.2.3 全局ID生成方案

分库分表后,数据库自增ID彻底失效,必须使用分布式ID生成器。一个优秀的分布式ID需满足:

- 全局唯一:这是最基本的要求。

- 趋势递增:有利于数据库索引性能(B+Tree插入效率)。

- 高可用:ID生成服务不能有单点故障,且性能要足够高。

- 易于使用:接入简单,最好是本地化生成,避免网络开销。

推荐方案:

- Snowflake算法及其变种:

- 原理:生成一个64位的Long型数字,其结构通常为:

1位符号位 + 41位时间戳 + 10位工作机器ID + 12位序列号。 - 优点:本地生成,无网络延迟,性能极高(每秒百万级);ID趋势递增。

- 缺点:强依赖机器时钟,如果发生时钟回拨,可能导致ID重复。通常需要通过在代码中缓存最近一次时间戳或使用更精密的算法(如美团Leaf)来解决。

- 原理:生成一个64位的Long型数字,其结构通常为:

- 号段模式 (Segment Mode):

- 原理:服务从数据库预先批量获取一个ID号段(如1~1000),加载到内存中慢慢分配。用完后再去数据库获取下一个号段。

- 优点:性能极高,且ID绝对递增。对数据库压力小(一次数据库交互可生成大量ID)。

- 缺点:ID不是连续递增,而是段内递增。业务重启可能导致号段浪费。

- 实践:美团Leaf方案对此有深度优化,如双Buffer异步加载,确保永不中断。

不推荐方案:

- UUID:虽然能保证全局唯一,但完全无序的字符串作为主键会严重破坏数据库的索引写入性能(导致频繁的页分裂和索引树结构调整),且占用存储空间大。

3.2.4 分片策略示例

| 业务场景 | 推荐分片键 | 推荐算法 | 说明与深度考量 |

|---|---|---|---|

| 用户中心 | user_id | 一致性哈希 | 保证用户数据均匀分布,所有用户维度的查询(登录、信息拉取)均可直达单分片,效率最高。 |

| 电商订单 | user_id | 一致性哈希 | 优先服务C端用户体验。卖家端、运营端的跨分片查询(查某店铺所有订单)通过同步至ES的方案解决。 |

| 交易流水 | 流水号(全局ID) | 一致性哈希 | 流水号本身是全局唯一且均匀的,是最理想的分片键。按时间范围的查询可通过其他手段优化。 |

| 日志/监控 | create_time | 范围分片 | 按天/月分表是自然选择,易于管理、归档和清理过期数据。必须接受并监控最新分片的热点写入。 |

| SaaS系统 | tenant_id | 一致性哈希 | 实现天然的数据隔离。必须额外设计“大租户”处理方案,如将超大租户单独放在一个分片,普通小租户共享分片。 |

3.2.5 避坑指南

- 坚决避免跨分片查询:这是性能杀手。所有SQL都必须带上分片键。任何不带分片键的查询都应被视为设计失误,必须通过构建异构索引(如将数据同步到Elasticsearch)来满足需求。

- 分片键的决策是“一锤子买卖”:分片键一旦投入使用,几乎不可能再修改,因为数据已经按此规则分布。前期必须进行充分的业务调研、数据模拟和压力测试。

- 为扩容而设计:不要假设分片数量永远不变。从第一天起就应选择易于扩容的方案(如一致性哈希),并制定好未来的数据迁移、流量切换和回滚预案。

- 善用中间件,避免重复造轮子:强烈推荐使用 ShardingSphere 这类成熟中间件。它封装了分库分表的全部复杂性,提供了数据分片、读写分离、分布式事务和数据治理的能力,能极大降低开发和维护成本。

- 安全上线是最后的堡垒:采用双写迁移方案,并预留充足的灰度验证和数据比对时间。在任何时候都要有清晰、可执行的回滚方案,确保在出现问题时能快速恢复业务。

3.3 跨分片操作挑战与解决方案

- 跨库JOIN:

- ER绑定:关联表使用相同分片键和规则,确保数据位于同一分片。

- 全局表:小规模静态表(如省市表)在每个分库冗余存储。

- 业务层组装:先查询主表,再根据结果查询关联表,内存中组装数据。

- 分布式事务:

- 尽量避免跨分片事务。

- 采用最终一致性方案(如消息队列事务补偿)。

- 可选用Seata等框架,但需权衡性能损耗。

- 跨分片排序/分页/聚合:

- 需在各分片执行查询,应用层聚合结果。性能差,应尽量避免。

四、技术选型:站在巨人的肩膀上

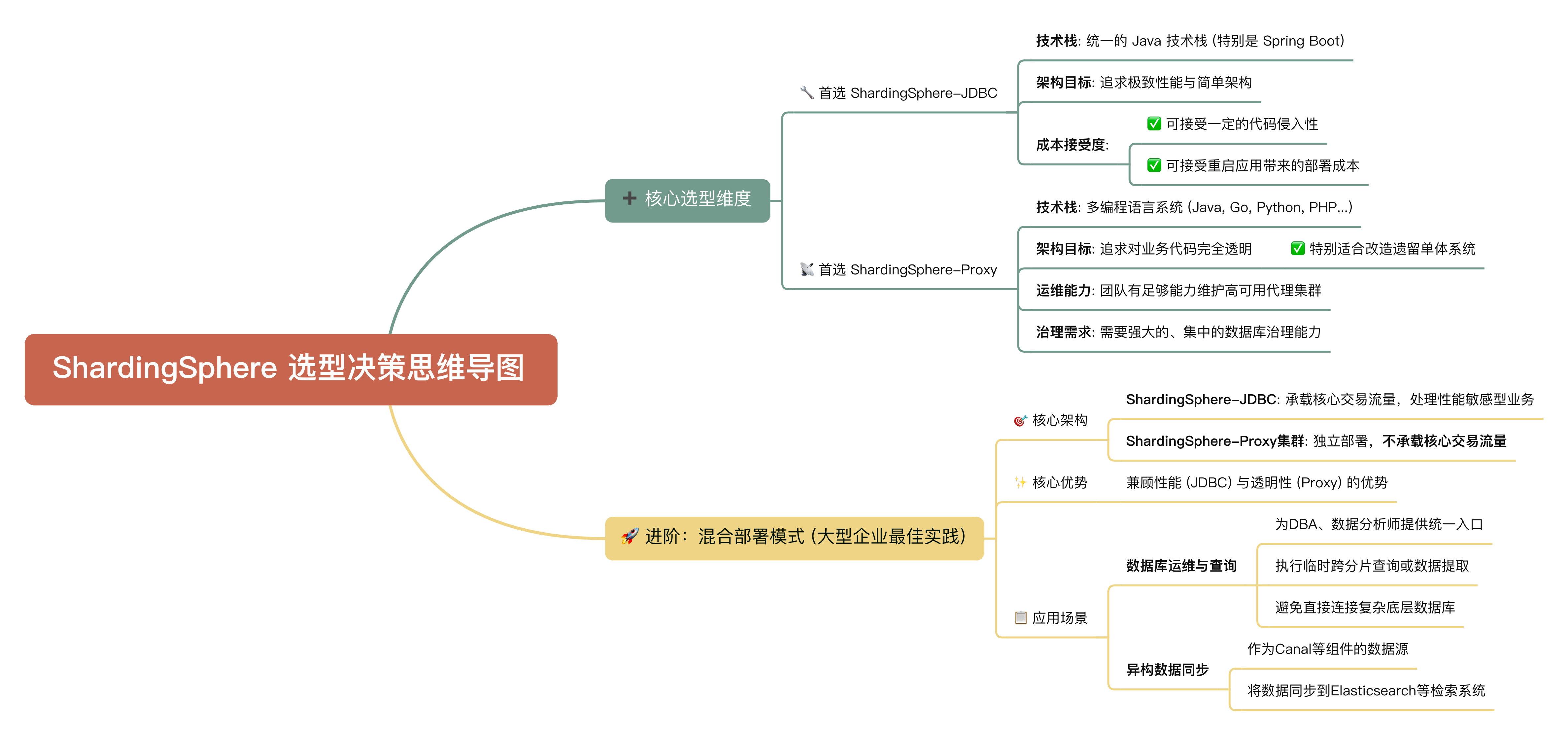

在分库分表的技术实现上,强烈不建议从零自研中间件。这是一项复杂度极高、容错性要求极强的基础设施工作,需要深厚的数据库协议、网络、分布式事务等领域知识。成熟的开源社区已经提供了久经考验的解决方案,采用这些方案可以避免重复造轮子,显著降低技术风险,让团队更专注于业务逻辑而非底层基础设施。目前,主流方案根据其架构模式,可分为客户端模式与代理模式两大阵营。

1. 客户端模式(ShardingSphere-JDBC)

ShardingSphere-JDBC 被定义为一款轻量级的 Java 数据库驱动。

它并非一个独立服务,而是以一个 JAR 包的形式嵌入到每个业务应用程序中。

应用程序通过它提供的、与标准 JDBC 接口完全兼容的 DataSource、Connection、PreparedStatement 等对象来操作数据库。该驱动会在本地完成 SQL 解析、路由计算、改写与结果归并等所有流程,随后直接将最终的 SQL 语句下发到对应的真实数据库实例。

深度优势:

- 极致性能:由于完全去除了代理层,应用程序与数据库之间是直接通信,网络开销最小,性能损耗极低,其响应时间几乎与直连单库无异。

- 架构简单:无需部署和维护额外的代理服务器,降低了系统整体的复杂度,也避免了又一个潜在的单点故障。

- 无中心化:扩展能力随应用节点扩展,不存在中心代理的性能瓶颈。

深度劣势与考量:

- 代码侵入性强:需要在项目中引入特定依赖,其配置(YAML或Spring配置)与应用程序紧密耦合。

- 升级成本高:任何配置变更或版本升级,都需要重启应用才能生效,不利于在高速迭代的业务中实现透明运维。

- 语言栈绑定:仅支持 Java 生态,对于异构技术栈(如 Python、Go、Node.js)构成的系统无能为力。

- 治理能力弱:对数据库的治理(如链路加密、审计)需要在每个应用端实现,难以统一。

2. 代理模式(ShardingSphere-Proxy, MyCat)

代理模式需要独立部署一个无状态代理服务,该服务对外伪装成一个完整的数据库。应用程序使用标准的数据库驱动(如 MySQL Connector/J)直接连接这个代理,向其发送 SQL 语句。

代理服务内部完成了所有分库分表的逻辑(解析、路由、改写等),并将请求转发给底层的真实数据库,最后将多个数据库返回的结果进行归并,再返回给应用程序。

深度优势:

- 对应用完全透明:这是其最大优势。应用程序无需任何代码改造,也无需引入特定依赖,可以像使用单一数据库一样使用它。这对于改造遗留系统或实现技术栈平滑升级至关重要。

- 多语言支持:由于使用标准数据库协议(如 MySQL 协议),任何支持该协议的编程语言都可以无缝接入,完美支持异构技术栈团队。

- 运维便利性:配置的变更、升级、监控都可以在代理端集中进行,无需重启业务应用,运维体验更佳。

- 强大的治理能力:可以作为一个统一的入口,实现更精细化的 SQL 审计、流量控制、链路加密等治理功能。

深度劣势与考量:

- 性能损耗:网络链路上多了一跳,所有的请求和响应都需要经过代理转发,必然带来额外的网络延迟和性能损耗。

- 运维复杂度:需要额外部署、监控和高可用保障一个代理集群,增加了运维成本。代理本身也可能成为性能瓶颈和单点故障点(需通过集群解决)。

- 稳定性风险:代理作为中心化节点,其稳定性至关重要。一旦代理出现 Bug 或性能问题,将影响所有连接它的业务应用。

选型决策指南:如何下判断

选择哪种模式并非简单的技术对比,而是一个需要结合团队技术栈、运维能力和业务场景的架构决策。

五、实战迁移:双写方案与平滑过渡

数据库迁移是分库分表落地过程中风险最高、技术最复杂的环节。其核心目标可概括为三大原则:零停机(或对业务感知最小)、数据不丢失、平滑过渡。

任何仓促的切换都可能导致灾难性的后果。业界经过多年实践,沉淀出以 “双写迁移” 为核心的标准化方案,它通过严谨的多阶段流程,将风险降至最低。

5.1 阶段一:双写阶段 (Dual-Write Phase)

这是整个方案的基石。在不对旧库停写的前提下,对应用代码进行改造,让所有写操作(INSERT、UPDATE、DELETE`)在成功写入旧库(单机) 后,同步写入新库(分库分表后集群)。

技术实现

- 方案A(推荐):在服务层(Service Layer) 或数据访问层(DAO) 进行双写。

- 优点:最常用且可控。

- 方式:通常在写入旧库的事务提交后,以异步或同步(需权衡性能)的方式执行对新库的写入。

- 方案B:使用中间件拦截并复制。

- 优点:对业务代码无侵入。

- 缺点:对中间件能力要求高。

关键细节

- 写新库失败必须告警与重试:新库初期可能不稳定,必须实现良好的重试机制和补偿逻辑(如将失败任务写入消息队列),确保最终数据一致,并伴有强力告警。

- 此阶段,读请求依然全部走旧库。新库只写不读。

5.2 阶段二:数据同步 (Data Synchronization)

双写开始的时间点之后的新数据由应用保证,但之前的历史数据需要通过工具进行全量迁移和增量追平。

全量同步

- 工具:使用 DataX`、Spark SQL或自定义脚本。

- 操作:将分片键作为条件,并行地从旧库抽取数据,并按照分片规则转换和加载到新的分库分表中。

- 注意:全量同步期间,旧库仍在持续写入,因此全量数据并非一个“静止”的快照。

增量同步

- 工具:使用 Canal或 Debezium监听旧库的 Binlog`。

- 操作:从全量同步开始的Binlog位置进行监听,将期间产生的增量数据变更(增删改)实时地、按规则解析并同步到新库。

- 价值:这是追平数据的核心,确保在后续校验前,新旧库的数据差异仅剩毫秒级。

5.3 阶段三:数据校验 (Data Validation)

在流量切换前,必须进行严格的数据一致性校验,这是上线前的最后一道安全闸。

校验方法

- 记录数比对:最基础的校验,按分片规则统计新旧库的数据量是否一致,但无法发现内容差异。

- 核心业务逻辑校验:编写校验脚本,对核心业务字段进行比对。

- Checksum校验(推荐):

- 对每一条数据,根据其所有字段的值计算一个校验和(如 CRC32

、MD5)。 - 比对新旧库中同一主键数据的校验和是否一致。

- 优点:可以分库分表并行执行,效率高。

- 对每一条数据,根据其所有字段的值计算一个校验和(如 CRC32

操作流程

通常需要进行多轮校验。在第一轮校验并修复差异后,由于修复过程中旧库仍有写入,需再次开启增量同步追平,并进行第二轮校验,直到数据完全一致。

5.4 阶段四:灰度切换 (Gradual Traffic Switching)

数据校验无误后,开始逐步将流量切至新库。这是一个“大胆假设,小心求证”的过程。

切换策略

- 读流量灰度:

- 首先将少量(如5%`)的只读流量(如某个API接口、某个地域的用户)切换至新库。

- 观察:业务监控和新库性能指标(慢查询、CPU)。

- 逐步放大:

- 若无异常,逐步放大读流量比例(20%-> 50%-> 100%`)。

- 写流量切换:

- 当100%`的读流量在新库稳定运行一段时间(如24小时)后,即可停掉双写中的旧库写入,将写流量彻底切换到新库。

- 至此,迁移完成。

技术细节

可通过配置中心(如 Nacos、Apollo)动态控制流量路由策略,实现快速切换和回滚。

5.5 阶段五:回滚方案 (Rollback Plan)

必须设计完备的回滚方案,并在灰度阶段保持其随时可用的状态。

回滚条件

一旦在新库发现数据错误、性能无法支撑等致命问题。

回滚操作

- 读流量回滚:立即将配置中心的读流量路由全部切回旧库。

- 写流量回滚:

- 重新开启双写(同时写旧库和新库),但以旧库为唯一数据源,新库只作为副本接收数据,不再承担业务写入。

- 之后需清理新库在切换期间产生的“脏数据”。

核心

回滚方案必须经过预演,确保每个操作命令都是准备好的,才能在紧急情况下有条不紊。

5.6 注意事项

- 数据校验是生命线:绝不能省略或简化校验步骤。一次完整的数据校验可能耗时很长,但这是确保数据一致性的唯一手段,必须在项目计划中预留充足时间。

- 回滚准备是保险绳:在灰度切换的整个过程中,旧库必须保持完整可用,不能进行任何破坏性操作(如删表),回滚方案要像代码一样经过 Review和演练。

- 监控与告警是眼睛:迁移过程中,必须对新旧库的性能、应用错误日志、数据同步延迟等进行全方位监控,设置精细的告警规则,确保能第一时间发现问题。

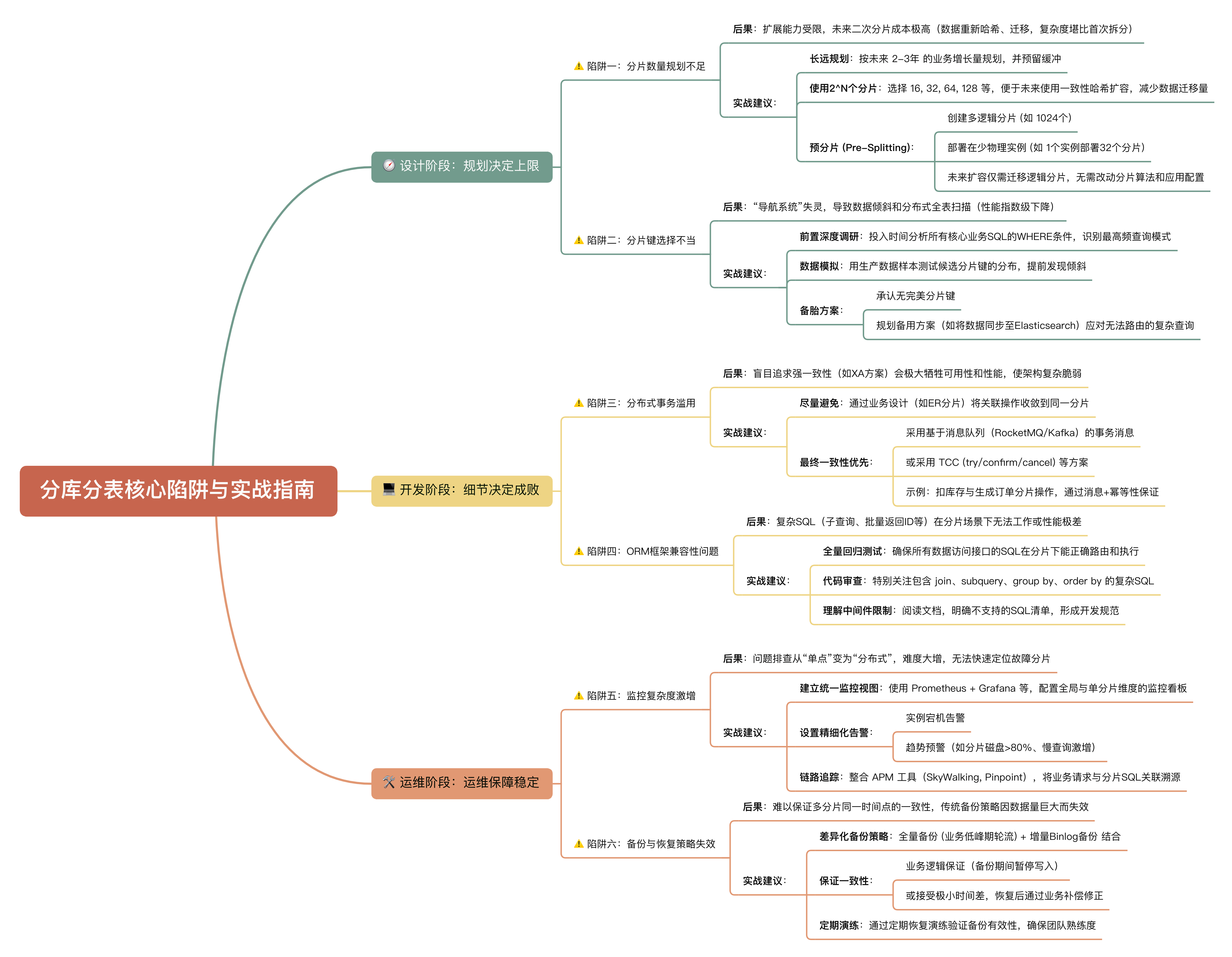

六、经验与陷阱:避坑指南

分库分表是一项复杂的系统性工程,许多陷阱在项目初期并不明显,却会在后期带来巨大的运维成本和重构风险。以下是从大量实战中总结出的关键经验与避坑指南,涵盖设计、开发、运维全生命周期。

🧭 设计阶段:规划决定上限

⚠️ 陷阱一:分片数量规划不足

- 后果:扩展能力受限,未来二次分片成本极高(数据重新哈希、迁移,复杂度堪比首次拆分)

- 实战建议:

- 长远规划:按未来 2-3年的业务增长量规划,并预留缓冲

- 使用2^N个分片:选择 16, 32, 64, 128等,便于未来使用一致性哈希扩容,减少数据迁移量

- 预分片 (Pre-Splitting):

- 创建多逻辑分片 (如 1024个`)

- 部署在少物理实例 (如 1个实例部署32个分片`)

- 未来扩容仅需迁移逻辑分片,无需改动分片算法和应用配置

⚠️ 陷阱二:分片键选择不当

- 后果:“导航系统”失灵,导致数据倾斜和分布式全表扫描(性能指数级下降)

- 实战建议:

- 前置深度调研:投入时间分析所有核心业务SQL的WHERE条件,识别最高频查询模式

- 数据模拟:用生产数据样本测试候选分片键的分布,提前发现倾斜

- 备胎方案:

- 承认无完美分片键

- 规划备用方案(如将数据同步至Elasticsearch)应对无法路由的复杂查询

💻 开发阶段:细节决定成败

⚠️ 陷阱三:分布式事务滥用

- 后果:盲目追求强一致性(如XA方案)会极大牺牲可用性和性能,使架构复杂脆弱

- 实战建议:

- 尽量避免:通过业务设计(如ER分片)将关联操作收敛到同一分片

- 最终一致性优先:

- 采用基于消息队列(RocketMQ/Kafka)的事务消息

- 或采用 TCC(try/confirm/cancel) 等方案

- 示例:扣库存与生成订单分片操作,通过消息+幂等性保证

⚠️ 陷阱四:ORM框架兼容性问题

- 后果:复杂SQL(子查询、批量返回ID等)在分片场景下无法工作或性能极差

- 实战建议:

- 全量回归测试:确保所有数据访问接口的SQL在分片下能正确路由和执行

- 代码审查:特别关注包含 join

、subquery、group by`、order by的复杂SQL - 理解中间件限制:阅读文档,明确不支持的SQL清单,形成开发规范

🛠️ 运维阶段:运维保障稳定

⚠️ 陷阱五:监控复杂度激增

- 后果:问题排查从“单点”变为“分布式”,难度大增,无法快速定位故障分片

- 实战建议:

- 建立统一监控视图:使用 Prometheus + Grafana等,配置全局与单分片维度的监控看板

- 设置精细化告警:

- 实例宕机告警

- 趋势预警(如分片磁盘>80%、慢查询激增)

- 链路追踪:整合 APM工具(SkyWalking, Pinpoint),将业务请求与分片SQL关联溯源

⚠️ 陷阱六:备份与恢复策略失效

- 后果:难以保证多分片同一时间点的一致性,传统备份策略因数据量巨大而失效

- 实战建议:

- 差异化备份策略:全量备份(业务低峰期轮流) + 增量Binlog备份结合

- 保证一致性:

- 业务逻辑保证(备份期间暂停写入)

- 或接受极小时间差,恢复后通过业务补偿修正

- 定期演练:通过定期恢复演练验证备份有效性,确保团队熟练度

七、总结与展望

分库分表是以“空间换时间”的经典架构实践,通过引入分布式复杂性换取性能、存储和并发能力的提升。它不是银弹,而是需谨慎使用的“处方药”。

核心总结:

- 优先考虑缓存、读写分离、SQL优化,非必要不拆分。

- 分片键和策略的设计直接决定成败。

- 双写迁移是平滑上线的行业标准。

- 拆分后对运维能力要求更高。

未来展望:

NewSQL数据库(如TiDB、CockroachDB)试图以单一系统提供水平扩展和强一致性事务,但目前在生态和成熟度上与传统MySQL尚有差距。分库分表在未来一段时间仍是应对超大规模数据的主流方案。

掌握分库分表的原理与实践,是后端架构师的必备技能。希望本文能为你的架构升级提供坚实指导。欢迎在评论区分享你的经验与问题!