为什么的中小企业很难承受“大型系统”的成本

过去几年里,ERP、MES、PLM等“大型系统”几乎成为制造企业数字化转型的代名词。在不少行业大会和媒体报道中,这些系统被描述成企业提升效率、迈向智能制造的必经之路。然而,对于数量庞大的中小制造企业来说,现实往往远比蓝图残酷:他们既看到了系统的价值,却又难以真正承受这份沉重的投入。

这不仅仅是资金问题,更是中小制造业自身运营方式、发展阶段与“大型系统”之间的结构性矛盾。

一、投入超出中小企业的承受力

最直观的障碍就是价格。一个标准化程度较高的ERP系统,少则几万,多则上百万,而定制化MES往往更贵。对一家大型制造集团而言,这样的投入只是年度预算中的一部分;但对于一家年产值几千万、利润率并不高的中小工厂来说,这几乎是“押上身家”的决定。

而且成本并不仅仅停留在“买系统”的环节。实施、培训、运维、二次开发,每一项都是持续支出。很多工厂老板在项目启动时满怀期待,但到后期发现,真正能用的功能不到系统的五分之一,剩下的反而成了沉重的负担。

二、上线周期与企业现实脱节

大型系统的上线往往需要数月甚至一年以上。从需求调研、方案设计到测试、实施,每一步都需要时间和人力投入。对于资源有限的中小企业而言,这样的周期意味着错过了快速响应市场的机会。

举个例子,一家位于长三角的汽车零部件供应商曾计划引入MES,前期投入了大量时间做方案,但在半年之后,客户的需求方向发生了变化,订单结构随之调整。系统还没来得及完全落地,企业就已经面临新的挑战。对于他们而言,灵活应变比大型系统更重要,而大型系统显然难以跟上这种节奏。

三、使用门槛高,一线难以适配

即便企业咬牙上了系统,也常常遇到“系统闲置”的困境。其原因在于大型系统往往是为管理层设计的,功能繁多,逻辑复杂,但一线工人的需求却简单直接:扫码、登记、留痕即可。

在中小企业里,一线工人流动性大、学历层次不一,培训成本和执行成本居高不下。车间环境嘈杂,手上有油污,复杂的系统终端并不现实。结果就是,管理层希望用系统采集数据,一线却依旧用纸笔和经验。长此以往,“两套账”的现象不可避免。

四、轻量化方案,一条更现实的路径

当“大型系统”成为中小制造业难以承受之重,轻量化工具开始进入视野。轻量化的意义在于,以低成本、低门槛的方式,先解决最迫切的痛点,再逐步扩展。

与大型系统相比,轻量化工具有几个突出的优势:

● 投入小:部署成本不到MES的十分之一,甚至更低

● 投周期短:几天即可上线,而不是半年或一年

● 投上手快:依托手机扫码等直观方式,几乎不需要额外培训

● 投可扩展:企业可以从一个场景切入,随着需求增加逐步覆盖

在众多轻量化工具中,二维码就是最普及、落地最快的方案之一。将二维码贴在设备、工牌或物料上,工人扫码就能完成信息录入和查询,不打乱原有节奏,也无需额外硬件。

以草料二维码为代表的平台,目前已拥有超过1600万用户,成为不少中小企业的首选。它们并不是要取代ERP或MES,而是以“补位”或“平替”的方式,让数字化真正进入企业一线。比如设备管理、人员管理、信息展示、消防安全等场景,都可以通过二维码快速实现数字化沉淀。

五、小步快跑的数字化案例

作为民用电工电器领域的领导者,公牛检测中心面临着多维度的质量保障压力——从设备状态监控到人员管理、从资料文件归档到实验室环境记录,任务繁重却又不能因小失大。

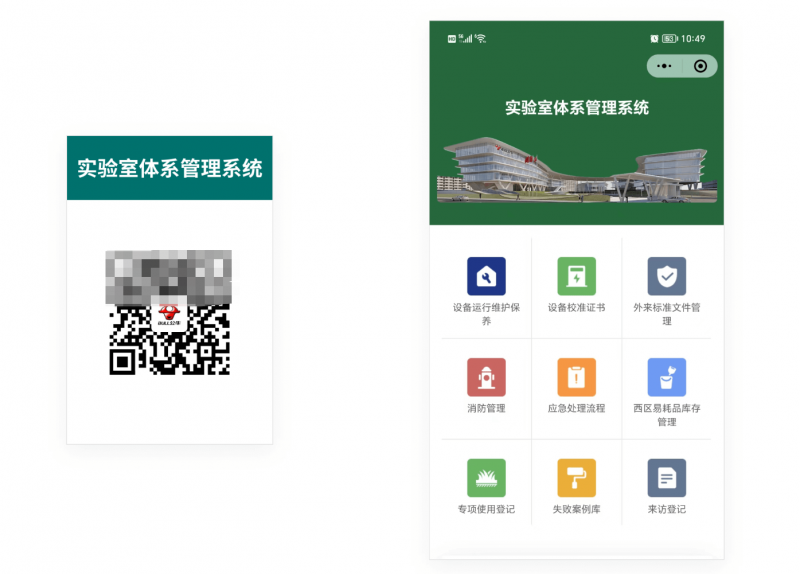

他们没有盲目投入昂贵的 MES 项目,而是基于草料二维码搭建了一套“实验室体系管理系统”。总投入不足 3000 元,却实现了接近专业 MES 系统的管理效果:

● 投扫码操作,一线快速上手:每台设备和关键点位贴上一个二维码,现场人员只需使用微信扫码即可录入信息、查看历史记录,简单直观,无需额外硬件或培训。

● 投快速落地,无需等待:从建码到落地,最快30分钟就能上线,二维码即贴即用,与“等系统上线”形成鲜明对照。

● 投灵活扩展,多场景可用:各种大小工作,都可以使用二维码进行数字化,比如访客登记、易耗品库存管理、文件资料管理。数据可追溯、可统计,也趋势分析和质量提升提供支撑。

六、结语

对中小制造业来说,数字化转型是一场必答题,但并不意味着必须一步到位。ERP、MES固然有价值,但它们更适合资源充足、管理架构成熟的大企业。中小企业如果盲目追求大型系统,往往投入巨大却收效有限,甚至拖累原有业务。

更务实的路径,是从小处入手,从最关键的环节逐步推进。轻量化工具的意义,正是让中小企业用更低的成本、更快的速度,迈出数字化的第一步。相比于追求“全能”的大型系统,能够解决眼前问题、适配一线习惯的“小方案”,往往才是更合适的答案。

未来,谁能把复杂的事做得简单,把高昂的成本转化为人人可用的工具,谁就能赢得中小制造业的信任,也更有可能走得长远。