力扣hot100 | 堆 | 215. 数组中的第K个最大元素、347. 前 K 个高频元素、128. 最长连续序列

215. 数组中的第K个最大元素

力扣题目链接

给定整数数组 nums 和整数 k,请返回数组中第 k 个最大的元素。

请注意,你需要找的是数组排序后的第 k 个最大的元素,而不是第 k 个不同的元素。

你必须设计并实现时间复杂度为 O(n) 的算法解决此问题。

示例 1:

输入: [3,2,1,5,6,4], k = 2

输出: 5

示例 2:

输入: [3,2,3,1,2,4,5,5,6], k = 4

输出: 4

一、暴力解法【能通过但不满足题目要求】

- 【思路】排序后选倒数第k个就是第k大的。

class Solution:def findKthLargest(self, nums: List[int], k: int) -> int:return sorted(nums)[-k] # -k这种写法居然是合法的。。。# 或者:# nums.sort(reverse = True)# return nums[k - 1]

- 时间复杂度 O(n log n):

Timsort本质上是归并排序的改进版本,当数据是随机的(没有明显的有序模式)时,它的行为接近标准归并排序。 - 空间复杂度 O(1)

补充:归并排序的复杂度推导

分治思想:T(n) = 2T(n/2) + O(n), 其中:

2T(n/2):将数组分成两半,分别排序O(n):合并两个已排序的子数组

递归树分析:

第0层: T(n) 工作量: n

第1层: 2×T(n/2) 工作量: n

第2层: 4×T(n/4) 工作量: n

...

第k层: 2^k×T(n/2^k) 工作量: n

- 树的深度:

k = log₂(n)、每层的工作量都是O(n) - 所以总时间复杂度:

O(n) × O(log n) = O(n log n)

二、快速选择

此方法参考自:Krahets。

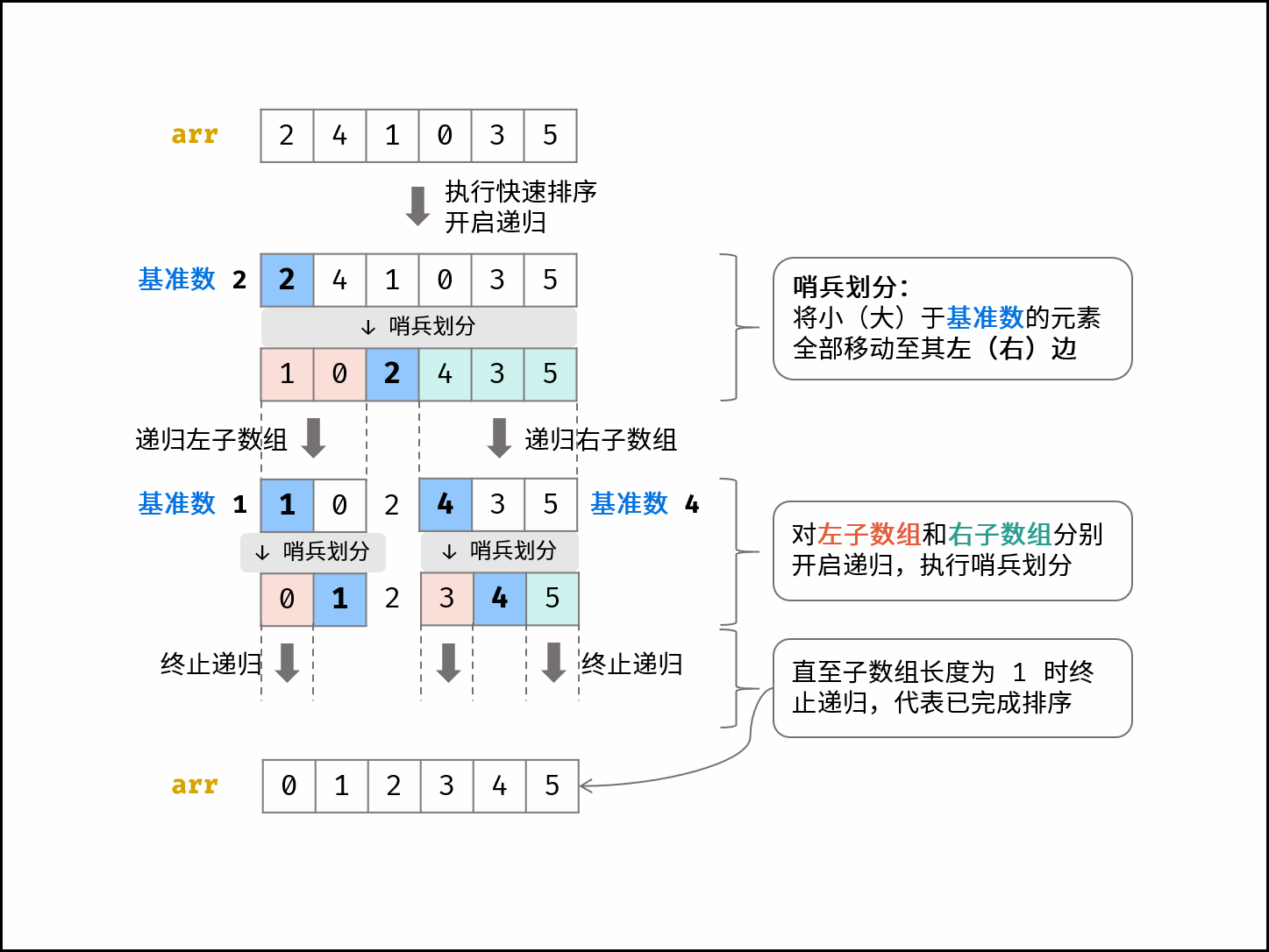

快速排序的核心包括“哨兵划分” 和 “递归” 。

- 哨兵划分: 以数组某个元素(一般选取首元素)为基准数,将所有小于基准数的元素移动至其左边,大于基准数的元素移动至其右边。

- 递归: 对 左子数组 和 右子数组 递归执行 哨兵划分,直至子数组长度为 1 时终止递归,即可完成对整个数组的排序。

下图展示了数组 [2,4,1,0,3,5] 的快速排序流程。

「快速选择」:设 n 为数组长度。根据快速排序原理,如果某次哨兵划分后,基准数的索引正好是 n-k ,则意味着它就是第 k 大的数字 。此时就可以直接返回它,无需继续递归下去了。

然而,对于包含大量重复元素的数组,每轮的哨兵划分都可能将数组划分为长度为 1 和 n−1 的两个部分,这种情况下快速排序的时间复杂度会退化至 O(n2n^2n2) 。

一种解决方案是使用 「三路划分」,即每轮将数组划分为三个部分:小于、等于和大于基准数的所有元素。这样当发现第 k 大数字处在“等于基准数”的子数组中时,便可以直接返回该元素。

为了进一步提升算法的稳健性,我们采用随机选择的方式来选定基准数。

class Solution:def findKthLargest(self, nums: List[int], k: int) -> int:def quick_select(nums, k):pivot = random.choice(nums) # 随机选择基准数# 将大于、小于、等于 pivot 的元素划分至 big, small, equal 中big, equal, small = [], [], []for num in nums:if num > pivot:big.append(num)elif num < pivot:small.append(num)else:equal.append(num)if k <= len(big): # 第 k 大元素在 big 中,递归划分return quick_select(big, k)if len(nums) - len(small) < k: # 第 k 大元素在 small 中,递归划分return quick_select(small, k - len(nums) + len(small))return pivot # 第 k 大元素在 equal 中,直接返回 pivotreturn quick_select(nums, k)

- 时间复杂度 O(n) : 其中 n 为数组元素数量。

- 对于长度为 n 的数组执行哨兵划分操作的时间复杂度为

O(n)。 - 每轮哨兵划分后,向下递归子数组的平均长度为n2\frac{n}{2}2n 。

- 因此平均情况下,哨兵划分操作一共有 n+n2+n4+...+nn=n−121−12=2n−1n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + ...+ \frac{n}{n} = \frac{n-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 2n - 1n+2n+4n+...+nn=1−21n−21=2n−1(等比数列求和),复杂度为 O(n) 。

- 对于长度为 n 的数组执行哨兵划分操作的时间复杂度为

- 空间复杂度 O(logn) : 划分函数的平均递归深度为 O(logn)。

347. 前 K 个高频元素

力扣题目链接

给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,请你返回其中出现频率前 k 高的元素。你可以按 任意顺序 返回答案。

示例 1:

输入:nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2

输出:[1,2]

示例 2:

输入:nums = [1], k = 1

输出:[1]

示例 3:

输入:nums = [1,2,1,2,1,2,3,1,3,2], k = 2

输出:[1,2]

- 进阶:你所设计算法的时间复杂度 必须 优于 O(n log n) ,其中 n 是数组大小。

桶排序

参考自:灵茶山艾府

- 【思路】创建一个

Counter字典,再转成一个 “桶列表”buckets[c]存储出现次数为 c 的元素们。(每个buckets[c]都是一个列表),再倒序遍历。 - 【步骤】

- 用一个哈希表

cnt统计每个元素的出现次数。哈希表的key是元素值,value是相应出现次数。 - 设出现次数最大值为

maxCnt,由于maxCnt ≤ n,我们可以用桶排序,把出现次数相同的元素,放到同一个桶中(二维列表的同一个位置):

创建一个大小为maxCnt+1的列表buckets,其中buckets[c]存储出现次数为c的元素。(每个buckets[c]都是一个列表)、遍历cnt,把出现次数为c的元素x添加到buckets[c]中。 - 倒序遍历

buckets,把buckets[c]中的元素加到答案中。一旦答案的长度等于k,就立刻返回答案。

- 用一个哈希表

from collections import Counter

class Solution:def topKFrequent(self, nums: List[int], k: int) -> List[int]:# e.g. [1, 3, 2, 2, 1] ——> {1:2, 2:2, 3:1} ——> [[], [3], [1,2]]# 1. 统计每个元素的出现频次 cnt = Counter(nums)max_cnt = max(cnt.values()) # 最大频次——用来计算需要多少个桶# 2. 把出现次数相同的元素,放到同一个桶中(同一位置上)buckets = [[] for _ in range(max_cnt + 1)]# 【常见陷阱!】buckets = [[]] * (max_cnt + 1)for x, c in cnt.items():buckets[c].append(x) # 3. 倒序遍历buckets, 把出现次数前 k 大的元素加入答案res = []for bucket in reversed(buckets):# 列表的+操作 将两个列表按顺序连接起来(concatenate)res += bucket # [a, b] + [x, y] = [a, b, x, y]if len(res) == k: # 注意题目保证答案唯一,一定会出现恰好等于 k 的情况return res

- 时间复杂度 O(n)

- 空间复杂度 O(n)

【注意】初始化桶列表时不能buckets = [[]] * (max_cnt + 1)!!

- 核心原则:可变 vs 不可变对象

| 对象类型 | 示例 | [obj] * n 是否安全 | 原因 | 推荐做法 |

|---|---|---|---|---|

| 不可变对象 | int, str, tuple, bool, None | ✅ 安全 | 修改时是替换引用,不影响其他位置 | 直接使用乘法 |

| 可变对象 | list, dict, set, 自定义类实例 | ❌ 危险 | 所有位置共享同一个对象引用 | 使用列表推导式 |

✅ 安全的写法(不可变对象)

| 写法 | 结果 | 修改后 | 说明 |

|---|---|---|---|

[0] * 5 | [0, 0, 0, 0, 0] | arr[0] = 10 → [10, 0, 0, 0, 0] | 数字不可变,安全 |

[None] * 3 | [None, None, None] | arr[1] = 'hello' → [None, 'hello', None] | None不可变,安全 |

[''] * 4 | ['', '', '', ''] | arr[0] = 'hi' → ['hi', '', '', ''] | 字符串不可变,安全 |

[False] * 3 | [False, False, False] | arr[2] = True → [False, False, True] | 布尔值不可变,安全 |

❌ 危险的写法(可变对象)

| 错误写法 | 正确写法 | 问题演示 |

|---|---|---|

[[]] * 3 | [[] for _ in range(3)] | arr[0].append(1) → [[1], [1], [1]] 😱 |

[{}] * 2 | [{} for _ in range(2)] | arr[0]['key'] = 'value' → 所有字典都被修改 |

[set()] * 4 | [set() for _ in range(4)] | arr[0].add(1) → 所有集合都被修改 |

[[0] * 2] * 3 | [[0] * 2 for _ in range(3)] | arr[0][0] = 5 → 所有子列表都被修改 |

295. 数据流的中位数

力扣题目链接

中位数是有序整数列表中的中间值。如果列表的大小是偶数(没有中间值),则中位数是两个中间值的平均值。

- 例如

arr = [2,3,4]的中位数是3。 - 例如

arr = [2,3]的中位数是(2 + 3) / 2 = 2.5。

实现 MedianFinder 类:

MedianFinder()初始化MedianFinder对象。void addNum(int num)将数据流中的整数num添加到数据结构中。double findMedian()返回到目前为止所有元素的中位数。与实际答案相差 10−510^{-5}10−5 以内的答案将被接受。

示例 1:

输入

[“MedianFinder”, “addNum”, “addNum”, “findMedian”, “addNum”, “findMedian”]

[[], [1], [2], [], [3], []]

输出

[null, null, null, 1.5, null, 2.0]

解释

MedianFinder medianFinder = new MedianFinder();

medianFinder.addNum(1); // arr = [1]

medianFinder.addNum(2); // arr = [1, 2]

medianFinder.findMedian(); // 返回 1.5 ((1 + 2) / 2)

medianFinder.addNum(3); // arr[1, 2, 3]

medianFinder.findMedian(); // return 2.0

一、暴力法

- 法一:

- 添加元素时直接append插入列表中O(1);

- 找中位数时O(n log n)【先排序O(n log n)、再返回中间元素O(1)】;

- 法二:

- 在添加元素时保持数组有序O(n)【用二分查找元素插入位置 O(logn) 、向数组某位置插入元素 O(n) (插入位置之后的元素都需要向后移动一位)】

- 取中位数时只需要返回中间元素O(1);

- 【都不推荐】

二、大顶堆 + 小顶堆【推荐】

参考自:Krahets

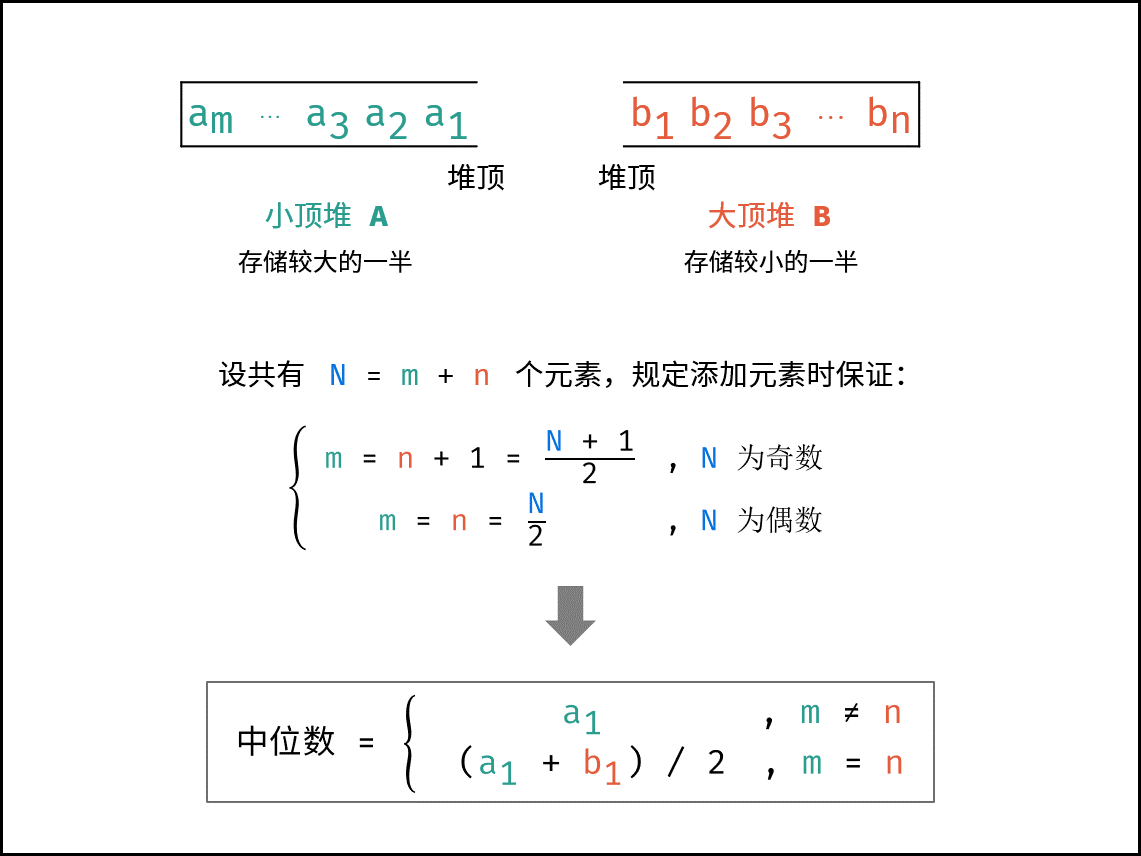

- 建立一个 小顶堆 A 和 大顶堆 B ,各保存列表的一半元素,且规定:

- A 保存 较大 的一半,长度为N2\frac{N}{2}2N( N 为偶数)或N+12\frac{N+1}{2}2N+1( N 为奇数)。

- B 保存 较小 的一半,长度为N2\frac{N}{2}2N( N 为偶数)或 N−12\frac{N-1}{2}2N−1( N 为奇数)。

- 随后,中位数可仅根据 A,B 的堆顶元素计算得到。

-

【步骤】设元素总数为

N=m+n,其中m和n分别为A和B中的元素个数。- 函数

addNum(num):- 当

m = n(即 N 为偶数):需向A添加一个元素 —— 实现方法:将新元素num插入至B,再将B堆顶元素插入至A。 - 当

m!=n(即 N 为奇数):需向B添加一个元素 —— 实现方法:将新元素num插入至A,再将A堆顶元素插入至B。

假设插入数字

num遇到情况 1. 。由于num可能属于 “较小的一半” (即属于 B ),因此不能将nums直接插入至 A 。而应先将 num 插入至 B ,再将 B 堆顶元素插入至 A 。这样就可以始终保持 A 保存较大一半、 B 保存较小一半。 - 当

- 函数

findMedian():- 当

m=n( N 为偶数):则中位数为 (A的堆顶元素+B的堆顶元素)/2( A 的堆顶元素 + B 的堆顶元素 )/2(A的堆顶元素+B的堆顶元素)/2。 - 当

m!=n( N 为奇数):则中位数为 A的堆顶元素A 的堆顶元素A的堆顶元素。

- 当

- 函数

-

【代码实现】Python 中

heapq模块是小顶堆。实现 大顶堆 方法:小顶堆的插入和弹出操作均将元素 取反号 即可。

from heapq import *class MedianFinder:def __init__(self):self.A = [] # 小顶堆,保存较大的一半self.B = [] # 大顶堆,保存较小的一半def addNum(self, num: int) -> None:if len(self.A) != len(self.B):heappush(self.A, num)heappush(self.B, -heappop(self.A))else:heappush(self.B, -num)heappush(self.A, -heappop(self.B))def findMedian(self) -> float:return self.A[0] if len(self.A) != len(self.B) else (self.A[0] - self.B[0]) / 2.0

Push item on the heap, then pop and return the smallest item from the heap. The combined action runs more efficiently than heappush() followed by a separate call to heappop().

可优化为以下写法【合起来写跑得更快】:

from heapq import *class MedianFinder:def __init__(self):self.A = [] # 小顶堆,保存较大的一半self.B = [] # 大顶堆,保存较小的一半def addNum(self, num: int) -> None:if len(self.A) != len(self.B): # 先push进A,再pop A顶进Bheappush(self.B, -heappushpop(self.A, num)) # 注意入B的要取反号!else:heappush(self.A, -heappushpop(self.B, -num)) # 注意出B的也要取反号!def findMedian(self) -> float:return self.A[0] if len(self.A)!=len(self.B) else (self.A[0] - self.B[0])/2 # 注意这里B[0]也要取反!!中间不是+!!

- 时间复杂度 O(logN) :

- 查找中位数 O(1) : 获取堆顶元素使用 O(1) 时间。

- 添加数字 O(logN) : 堆的插入和弹出操作使用 O(logN) 时间。

- 空间复杂度 O(N) : 其中 N 为数据流中的元素数量,小顶堆 A 和大顶堆 B 最多同时保存 N 个元素。

- 【注意】写法

heappushpop()是push在前pop在后!!【先push再pop是符合顺序的!】 - 【注意】始终要记得B的出入元素都要取反号!三行核心代码中都要牢记这一点!!!