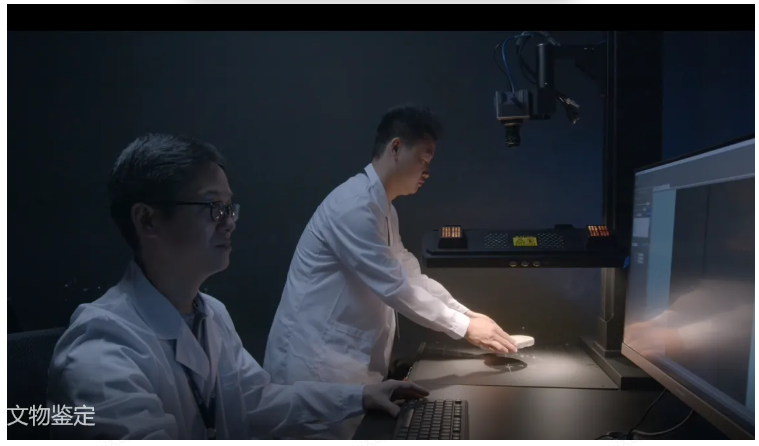

高光谱成像在文物考古和字画检测中的应用

近年来,随着技术的进步和文物保护需求的提升,高光谱成像逐渐成为文物考古、艺术品鉴定及修复领域的重要工具。本文将从技术原理、应用场景、优势挑战三个方面系统阐述其在文物考古和字画检测中的应用价值。

技术原理与特点

1. 基本原理

高光谱成像通过将光谱分辨率(通常为5-10 nm)与空间分辨率结合,生成包含物体空间信息和光谱特征的三维数据立方体(空间×空间×光谱)。其核心原理基于不同材料对电磁波的反射、吸收和透射特性差异:

光谱特征匹配:通过比对已知材料的光谱库,识别文物表面或内部的化学成分(如颜料、粘合剂、腐蚀产物等)。

多波段融合分析:利用特定波段组合增强目标特征(如隐藏文字、褪色墨迹)。

2.技术特点

非接触式、无损检测:避免对文物造成物理损伤,适合脆弱或珍贵物品。

高精度物质识别:可区分微小成分差异(如古代颜料中的铁红与朱砂)。

多维信息提取:同时获取空间分布与化学成分信息,支持综合分析。

在文物考古中的应用

1. 材料分析与来源追溯

颜料成分识别:

通过光谱特征匹配,鉴定古代壁画、陶器或金属器物的颜料成分(如埃及蓝、群青、朱砂等),辅助追溯材料来源与工艺流程。例如,敦煌莫高窟壁画中高光谱成像揭示了不同朝代颜料配方的演变。金属腐蚀产物分析:

对青铜器、铁器等金属文物表面的氧化层进行成分分析(如硫酸铜、氧化铁),评估腐蚀机制并指导保护措施。

2. 考古遗存的隐藏信息提取

褪色文字与符号识别:

利用短波红外(SWIR)穿透氧化层,揭示因时间侵蚀而模糊的铭文或符号。例如,大英博物馆曾通过高光谱技术复原古埃及莎草纸文献中的褪色文字。地下遗存探测:

结合多光谱与热红外数据,识别土壤中未发掘的遗迹结构(如墓葬、城墙),为考古勘探提供线索。

3. 修复与保护评估

修复材料匹配:

比对新旧材料的光谱特征,确保修复用颜料或粘合剂与原始成分兼容。环境影响监测:

实时监测温湿度、污染物对文物的影响,评估保护环境的稳定性。

在字画检测中的应用

1. 真伪鉴别与年代判定

颜料老化分析:

不同历史时期的绘画颜料因工艺差异具有独特光谱特征(如明代石青与清代合成青颜料),高光谱成像可辅助判定作品年代。笔触与层析分析:

通过多波段成像揭示画作的笔触层次和修改痕迹,辅助判断创作过程或后世篡改。例如,对梵高《向日葵》的高光谱分析发现了隐藏的早期构图。

2. 褪色与损坏区域修复

墨迹与颜料分离:

在水墨画或古籍中,利用特定波段增强墨迹与纸张的对比度,复原模糊文字(如《永乐大典》残卷的数字化修复)。修复材料选择:

通过光谱匹配选择与原作兼容的修复材料,避免二次损害。

3. 文物数字化与存档

高保真记录:

高光谱数据可生成包含颜色、材质、老化状态的多维数字档案,为长期保存和虚拟展示提供支持。

技术优势与挑战

1.优势

非侵入性:避免传统取样对文物的破坏。

信息全面性:同时提供视觉与化学信息,支持多学科交叉研究。

适应性强:适用于壁画、陶器、字画、金属器等多种材质。

2.挑战

数据处理复杂:高光谱数据量庞大,需结合机器学习算法进行高效解析。

设备成本高:专业级高光谱相机及配套软件价格昂贵,限制普及。

光谱库依赖:准确识别依赖于完善的文物材料光谱数据库建设。

高光谱成像技术以其无损、精准的特性,正在重塑文物考古与字画检测的范式。从揭示千年颜料的化学密码到复原湮没的历史文字,这一技术不仅为文化遗产保护提供了科学工具,也为人类文明的传承开辟了新的可能性。未来,随着技术迭代与跨领域创新,高光谱成像有望在文化遗产领域释放更大的价值。