双特异性抗体的设计与开发

1.双特异性抗体简介

双特异性抗体(bsAbs)能同时靶向两个不同的目标或同一靶标的不同表位[1]。这个概念最初在1960年被提出,并在20世纪80年代中期首次用于效应细胞的再定位。生产双特异性抗体的技术进步包括单链抗体(scFv)的发明和抗体链交换技术的开发。1990年代中期,基于两个不同scFv组成的激活T细胞bsAb被生产出来。1998年,第一个有两个不同重链和两个不同轻链的双特异抗体被构建出来。

随着蛋白质工程技术的进步,双特异性抗体不断优化并应用于临床,至今已有许多药物获批。目前已报道的双特异性抗体有100余种,其中约20种成为商业药,6种双特异性抗体已上市,国内至少有35家企业申报了64种双特异性抗体。因此,双特异性抗体将成为免疫治疗领域的下一个突破方向,为患者提供更多的治疗方案。同时,大量双特异性抗体正处于临床前或临床开发阶段,显示出广阔的应用前景。

2.双特异性抗体的机制和分类

双特异性抗体通过其独特的双结合位点机制,可以同时与两种不同的抗原结合,执行多种生物学功能。例如,双特异性T细胞接合器(BiTEs)可以桥接T细胞与肿瘤细胞,激活T细胞直接杀伤肿瘤细胞。

双特异性抗体根据结构和功能可以分为以下几类:

- 三聚体抗体:由三个单体组成,能同时结合三个不同的抗原。

- 双特异性T细胞接合器(BiTEs):结合T细胞表面的CD3和肿瘤细胞表面的特异性抗原。

- 双特异性抗体偶联物:结合抗体与药物分子,直接将药物递送至靶向细胞。

3.双特异性抗体的设计和开发

双特异性抗体通过其两个抗原结合臂,可以同时结合两种不同的抗原或抗原表位。这使得它们在癌症免疫治疗中具有重要意义。双特异性抗体的作用机制主要包括介导免疫细胞杀伤、双靶点信号阻断以及促进蛋白形成功能性复合体。

双特异性抗体按结构可分为两大类:含Fc区的双特异性抗体(IgG-like双特异性抗体)和不含Fc区的双特异性抗体(non-IgG-like双特异性抗体)。含Fc区双特异性抗体保持了传统的单克隆抗体的结构,具有两个Fab区和一个Fc区。但与传统单克隆抗体不同,这两个Fab是可以独立结合不同抗原的。

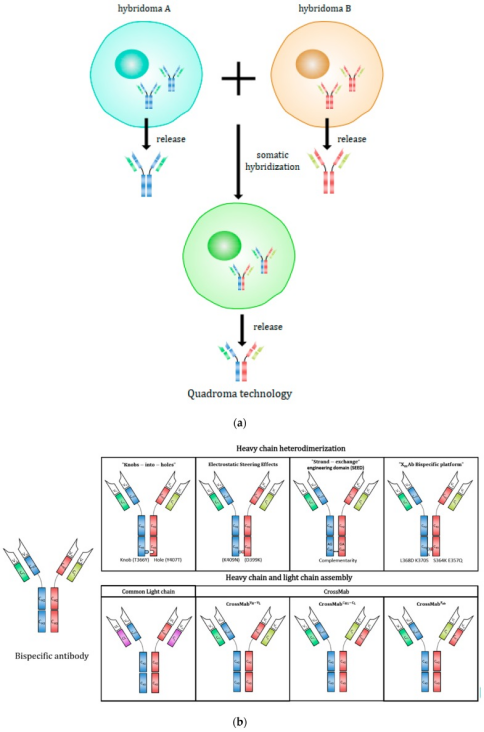

图1:提高IgG双特异性抗体产品质量的方法[2]

双特异性抗体的设计和开发的选择对抗体的功能有着深远的影响。这包括对抗体的亲和力、特异性以及稳定性等方面的优化。例如,通过基因工程技术对重链进行工程化改造,可以提高双特异性抗体的亲和力和特异性。

双特异性抗体的设计面临许多挑战,包括链错配、副产物的产生等。为了解决这些问题,研究者们开发了多种策略,如通过噬菌体展示技术进行随机突变筛选,构建更稳定的Knobs-holes结构等[3]。

双特异性抗体的设计是一个多步骤、多策略的过程,涉及多种技术和方法。随着技术的不断进步,这些抗体在医疗领域的应用前景越来越广泛。

参考文献

[1] Manzke, O. , et al. "Locoregional treatment of low-grade B-cell lymphoma with CD3xCD19 bispecific antibodies and CD28 costimulation. I. Clinical phase I evaluation." International Journal of Cancer 91.4(2001):508-515.

[2] Wang Q, Chen Y, Park J, et al. Design and Production of Bispecific Antibodies[J]. 2019.

[3] Kontermann,Roland.Dual targeting strategies with bispecific antibodies[J].Mabs, 2012, 4(2):182-197.DOI:10.4161/mabs.4.2.19000.