革新光纤锁模技术:《Light: Science Applications》报道纳米腔增强型可饱和吸收器

引言

近日,一项发表于国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》的研究成果引起了广泛关注。(https://doi.org/10.1038/s41377-025-02018-2)由北京大学、南京大学、瑞士洛桑联邦理工学院等多家中外机构联合团队完成的这项工作,成功设计并制备出一种基于二维异质结构纳米腔的可饱和吸收器(SA),实现了全光纤超快激光器中稳健、高稳定的锁模运行,为下一代集成化超快激光器的实用化奠定了坚实基础。

传统锁模技术的不稳定性

超快锁模光纤激光器具有超快时间信息、超高峰值能量和 exceptional稳定性,已成为现代光学研究和工业应用中的关键设备,包括超快探测、微加工和通信领域。

实现超快激光的核心在于锁模组件,它负责耦合和锁相腔模,将连续波光转换为脉冲激光输出。

在多种锁模组件中,真实可饱和吸收器(SA)因其自启动操作、稳健和免维护的特性而被广泛应用。

然而,即使是目前最受欢迎的半导体可饱和吸收镜(SESAM),通常也需要自由空间对准耦合,这破坏了全光纤结构的一致性。

为实现紧凑且全光纤集成设计,迫切需要探索新材料和新架构,以将SA直接集成到光纤上。

二维异质结构纳米腔的突破

低维材料的出现和纳米制造技术的进步为开发光纤SA带来了新的可能性。在这些材料中,石墨烯因其超快恢复时间(<100fs)和线性能量色散而脱颖而出。

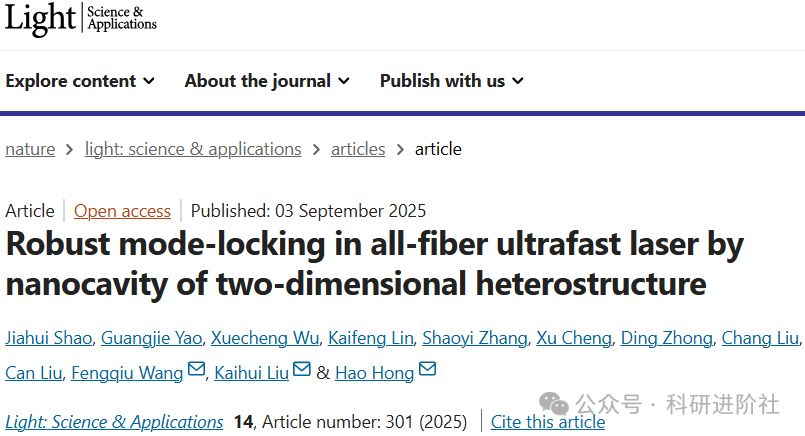

研究团队通过在光纤端面精准集成“MoS₂-BN-石墨烯-BN-MoS₂”异质结构,构建了一个可调控光场分布的纳米腔。

由于MoS₂和BN的折射率差异(在1550nm处,n_MoS₂=4.1,n_BN=2.1),异质结构形成了具有非均匀光场分布的纳米腔。

通过调节BN层的厚度,研究人员可以实现对石墨烯层光场强度的抑制或增强。增强因子(I_cavity/I_graphene)从55nmBN厚度时的20%变化到240nmBN厚度时的230%。

从多项参数看显著改善

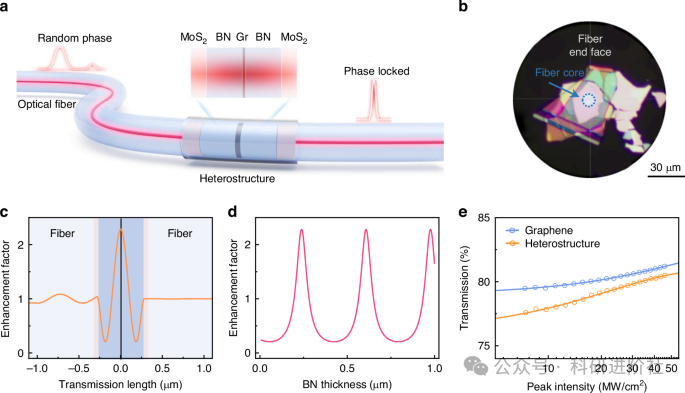

研究团队进行了系统的实验验证,结果表明新型异质结构SA的性能显著优于传统石墨烯SA。

对于裸石墨烯SA组件,调制深度为4.2%,饱和强度为62.9MW/cm²。而具有240nmBN厚度的异质结构SA组件调制深度为5.0%,饱和强度仅为22.0MW/cm²,降低了约65%。

在激光输出方面,异质结构SA表现出更高的稳定性。射频(RF)频谱显示异质结构的信噪比为45dB(在13.2MHz),明显优于裸石墨烯的22dB(在14.0MHz)。

自相关迹线显示,异质结构和石墨烯的锁模脉冲的半高全宽(FWHM)分别为1.20ps和1.45ps。

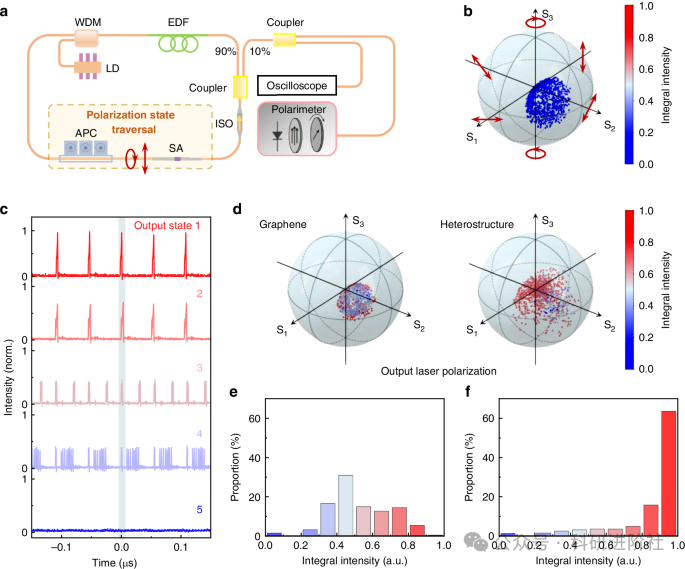

最重要的是,异质结构SA在偏振容忍度方面表现出色——85%的偏振状态下仍能保持稳定锁模,远高于裸石墨烯的20%。

实时观测孤子动力学过程

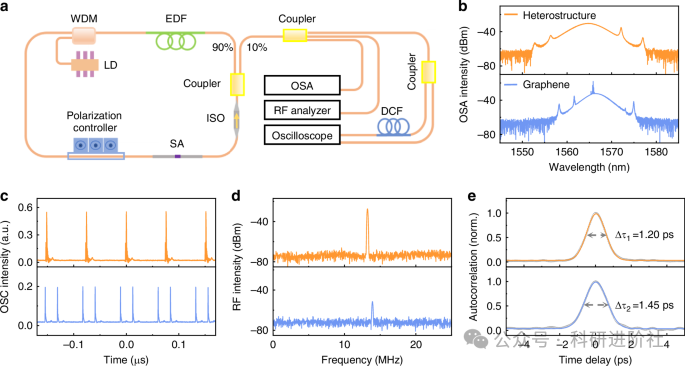

研究团队采用时间拉伸色散傅里叶变换(TS-DFT)技术探索了基于石墨烯SA的锁模机制中的孤子形成和演化动力学。

对于裸石墨烯SA,演化经历四个不同阶段:弛豫振荡、拍频动力学、瞬态单脉冲形成和最终双脉冲状态。瞬态单脉冲状态非常不稳定,能量波动约为11%。

相比之下,异质结构SA的孤子形成通过三个阶段完成:弛豫振荡、拍频动力学和稳定的单孤子锁模。在弛豫振荡阶段,背景脉冲被显著抑制,从而避免了多孤子产生的可能性。

单孤子形成后,其在传播过程中保持非常稳定,能量波动仅为约3%,在整个测试过程中未观察到脉冲分裂。

结语

这项技术不仅解决了传统可饱和吸收器在集成性与稳定性方面的瓶颈,还为全光纤超快激光器的小型化、高可靠性和环境适应性提供了全新解决方案。未来,该类器件有望广泛应用于光通信、精密传感、生物成像、量子计算等领域,推动超快光子技术的产业化进程。

图1:光纤集成异质结构可饱和吸收器

图2:基于裸石墨烯可饱和吸收器与异质结构可饱和吸收器的超快全光纤激光器

图3:石墨烯基可饱和吸收器锁模全光纤激光器中孤子的实时形成与演化

图4:全光纤激光器中偏振相关的锁模

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!