人类记忆如何启发AI?LLM记忆机制综述解读

摘要

在大语言模型(LLM)快速发展的今天,如何让AI系统具备更好的记忆能力成为了一个关键问题。华为诺亚方舟实验室最新发布的综述论文《From Human Memory to AI Memory: A Survey on Memory Mechanisms in the Era of LLMs》首次系统性地建立了人类记忆与AI记忆之间的桥梁,并提出了创新的三维度八象限分类框架。这项研究不仅为我们理解AI记忆机制提供了全新视角,更为构建下一代智能记忆系统指明了方向。本文将深入解读这篇论文,探讨人类记忆如何启发AI系统设计。

引言:记忆,智能的基石

记忆是人类智能的核心组成部分,它让我们能够保存过往经验、学习新知识、做出明智决策。从神经科学角度来看,人类记忆是一个复杂而精妙的系统,包含了感觉记忆、工作记忆、长时记忆等多个层次,每个层次都有其独特的功能和机制。

随着大语言模型技术的突飞猛进,AI系统开始展现出令人惊叹的语言理解和生成能力。然而,传统的LLM存在一个明显的局限性:它们缺乏持久的记忆能力。每次对话都是独立的,无法记住用户的偏好、历史交互或学习到的经验。这种"健忘症"严重限制了AI系统在个性化服务、长期学习和复杂任务处理方面的表现。

正是在这样的背景下,AI记忆机制的研究变得尤为重要。如何让AI系统像人类一样拥有记忆能力?如何从人类记忆的工作原理中汲取灵感?华为诺亚方舟实验室的这篇综述论文为我们提供了系统性的答案。

人类记忆与AI记忆:一场跨越生物与数字的对话

人类记忆的精妙架构

要理解AI记忆系统的设计原理,我们首先需要深入了解人类记忆的工作机制。人类记忆系统经过数百万年的进化,形成了一套高效而复杂的信息处理架构。

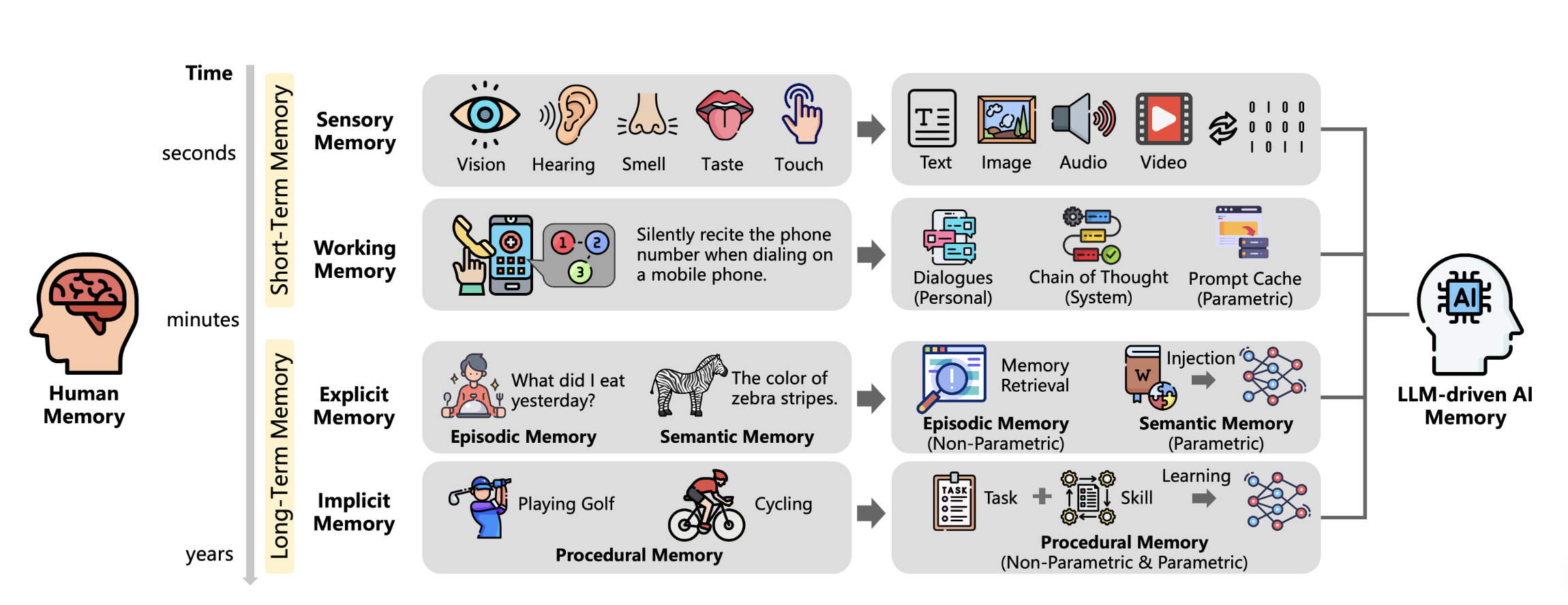

根据经典的多存储模型(Atkinson-Shiffrin模型),人类记忆可以按时间维度分为短时记忆和长时记忆两大类:

短时记忆系统包含两个关键组件。感觉记忆就像一个超高速的缓冲区,能够在几毫秒到几秒的时间内捕获来自视觉、听觉、触觉等感官的原始信息。想象一下当你快速翻阅一本书时,即使只是匆匆一瞥,你的大脑也能短暂地保存页面上的视觉信息。工作记忆则更像是一个临时的工作台,它不仅能存储信息,还能对信息进行加工处理。当你在心算一道数学题时,工作记忆帮助你同时保持题目信息和计算步骤。

长时记忆系统则分为显性记忆和隐性记忆。显性记忆包括情景记忆(记录个人经历和事件,比如你昨天吃了什么午餐)和语义记忆(存储事实和知识,比如地球是圆的这一常识)。隐性记忆主要指程序性记忆,也就是我们常说的"肌肉记忆",比如骑自行车或弹钢琴的技能。

更重要的是,人类记忆不是静态的存储系统,而是一个动态的处理过程,包含编码、存储、提取、巩固、重新巩固、反思和遗忘等多个环节。编码将感官信息转换为大脑可以处理的形式,存储将信息保存在不同的脑区,提取则是在需要时调用相关信息。巩固过程将短时记忆转化为长时记忆,而重新巩固允许我们在回忆时更新和修改已有记忆。

AI记忆系统的数字化映射

那么,AI系统如何模拟这套精妙的记忆机制呢?论文作者通过深入分析,发现了人类记忆与AI记忆之间的惊人对应关系。

当LLM驱动的AI系统接收外部输入时,它会将文本、图像、语音等信息转换为机器可处理的信号,这个过程类似于人类的感觉记忆。如果这些信号需要进一步处理,它们会进入AI系统的"工作记忆"——也就是当前对话的上下文信息和推理过程中产生的中间结果。

AI系统的显性记忆同样可以分为两类:非参数化长时记忆对应人类的情景记忆,用于存储用户特定的信息和交互历史;参数化长时记忆对应语义记忆,将事实知识编码在模型参数中。而AI的隐性记忆则体现在任务执行的模式和策略上,类似于人类的程序性记忆。

这种对应关系不仅仅是概念上的类比,更为AI记忆系统的设计提供了重要的指导原则。通过借鉴人类记忆的层次结构和处理机制,我们可以构建更加智能和高效的AI记忆系统。

突破性创新:三维度八象限记忆分类框架

超越时间维度的全新视角

传统的AI记忆研究主要关注时间维度,简单地将记忆分为短时记忆和长时记忆。然而,这种单一维度的分类方法显然无法全面描述复杂的AI记忆系统。华为诺亚方舟实验室的研究团队提出了一个创新的分类框架:3D-8Q(三维度八象限)记忆分类法。

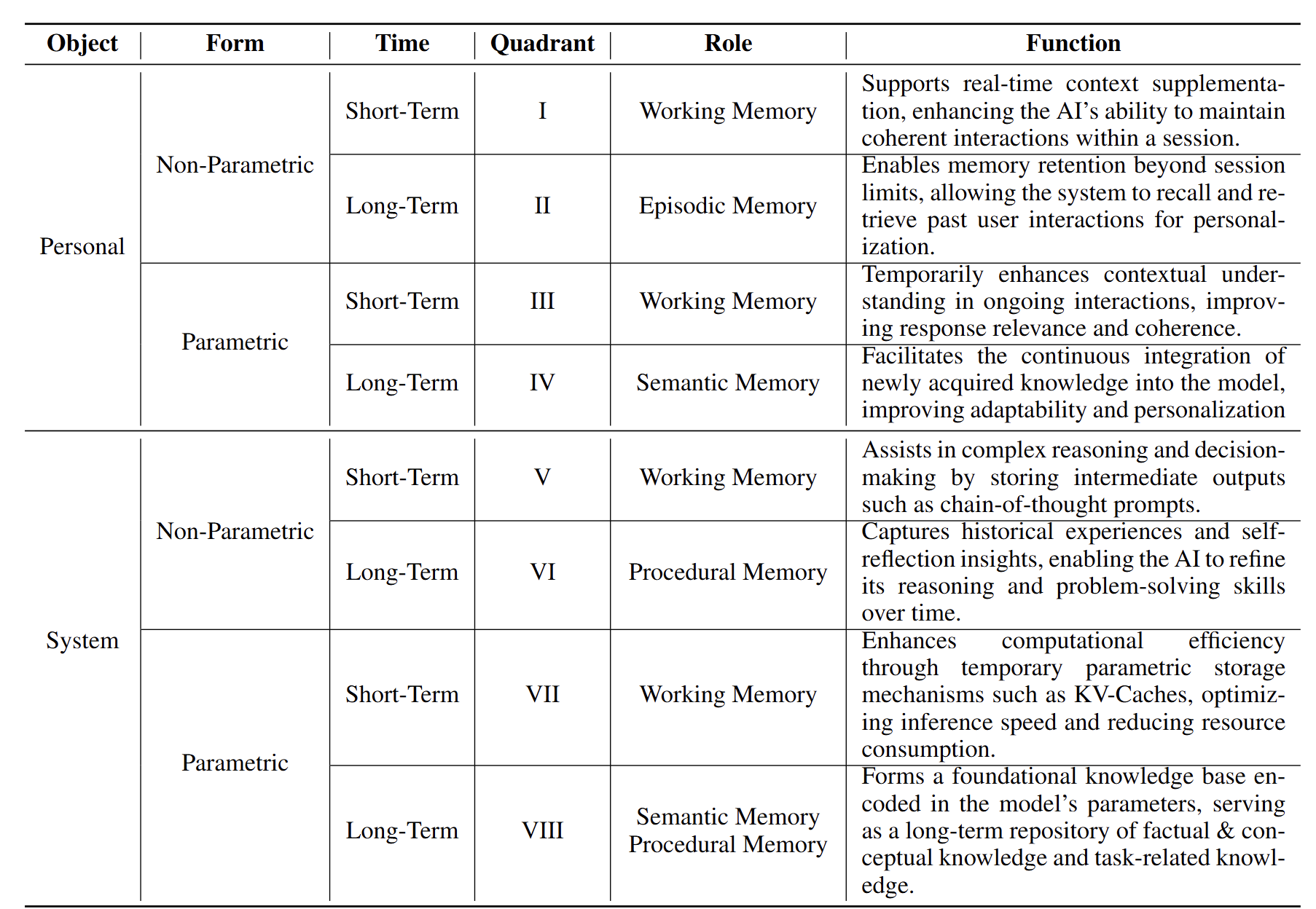

这个框架从三个关键维度来审视AI记忆系统:

**对象维度(Object Dimension)**回答了"记忆什么"的问题。AI系统在运行过程中会产生两类截然不同的信息:一类是与用户相关的个人化信息,包括用户偏好、交互历史、个性化设置等,这构成了个人记忆;另一类是系统在执行任务过程中产生的中间结果,如推理步骤、规划过程、搜索结果等,这形成了系统记忆。

**形式维度(Form Dimension)**关注"如何存储"的问题。AI系统可以通过两种方式存储记忆:参数化记忆将信息编码在模型的参数中,成为模型内在知识的一部分;非参数化记忆则将信息存储在外部数据库或文档中,通过检索机制在需要时调用。

**时间维度(Time Dimension)**解决"存储多久"的问题。短时记忆在当前会话或任务中保持活跃,而长时记忆则跨越多个会话,实现持久化存储。

八象限的精细划分

将这三个维度进行组合,我们得到了八个不同的记忆象限,每个象限都有其独特的特征和应用场景:

象限I:个人非参数化短时记忆

这类记忆主要处理当前对话中的用户上下文信息。比如在一次多轮对话中,AI需要记住用户刚才提到的偏好或问题背景。这种记忆通常通过对话历史管理和上下文窗口来实现。

象限II:个人非参数化长时记忆

这是最接近人类个人记忆的AI记忆类型,用于长期存储用户的个人档案、偏好设置、历史交互记录等。典型的实现包括用户画像系统、个性化推荐引擎等。MemoryBank就是这类记忆的代表性工作,它能够持续学习和更新用户的个性化信息。

象限III:个人参数化短时记忆

主要通过提示缓存(Prompt Caching)技术实现,将用户的常用输入模式缓存在模型参数中,以提高响应速度和降低计算成本。这种技术在商业化的AI服务中被广泛采用。

象限IV:个人参数化长时记忆

通过个性化知识编辑技术,将用户特定的信息直接编码到模型参数中。Character-LLM就是一个典型例子,它能让大语言模型扮演特定的历史人物,如贝多芬或克利奥帕特拉,通过参数化的方式记住这些角色的经历和特征。

象限V:系统非参数化短时记忆

这类记忆存储系统在当前任务执行过程中产生的推理链和中间结果。ReAct框架就是一个经典案例,它将推理步骤和行动结果作为短时记忆,指导后续的决策过程。

象限VI:系统非参数化长时记忆

系统通过反思和改进机制,将成功的策略和失败的教训抽象为可重用的经验。Buffer of Thoughts(BoT)将历史任务中的思维链提炼为思维模板,存储在记忆库中供未来使用。

象限VII:系统参数化短时记忆

主要涉及KV缓存(Key-Value Cache)的管理和重用,这是提高LLM推理效率的关键技术。通过缓存注意力机制中的键值对,系统可以避免重复计算,显著提升性能。

象限VIII:系统参数化长时记忆

将系统级的知识和经验直接编码到模型参数中,形成持久的记忆结构。这类研究包括Memorizing Transformer等工作,旨在让模型具备更强的长期记忆能力。

框架的理论价值与实践意义

这个三维度八象限框架的提出具有重要的理论价值和实践意义。从理论角度来看,它为AI记忆研究提供了一个统一的分析框架,帮助研究者更系统地理解和分类不同类型的记忆机制。从实践角度来看,这个框架为AI系统的记忆设计提供了清晰的指导原则,开发者可以根据具体应用需求选择合适的记忆类型和实现方案。

更重要的是,这个框架揭示了不同记忆类型之间的互补关系。例如,参数化记忆具有访问速度快的优势,但更新成本高;非参数化记忆虽然访问相对较慢,但具有灵活性强、易于更新的特点。通过合理组合不同象限的记忆机制,我们可以构建更加高效和智能的AI记忆系统。

现有工作系统梳理:从理论到实践的技术图谱

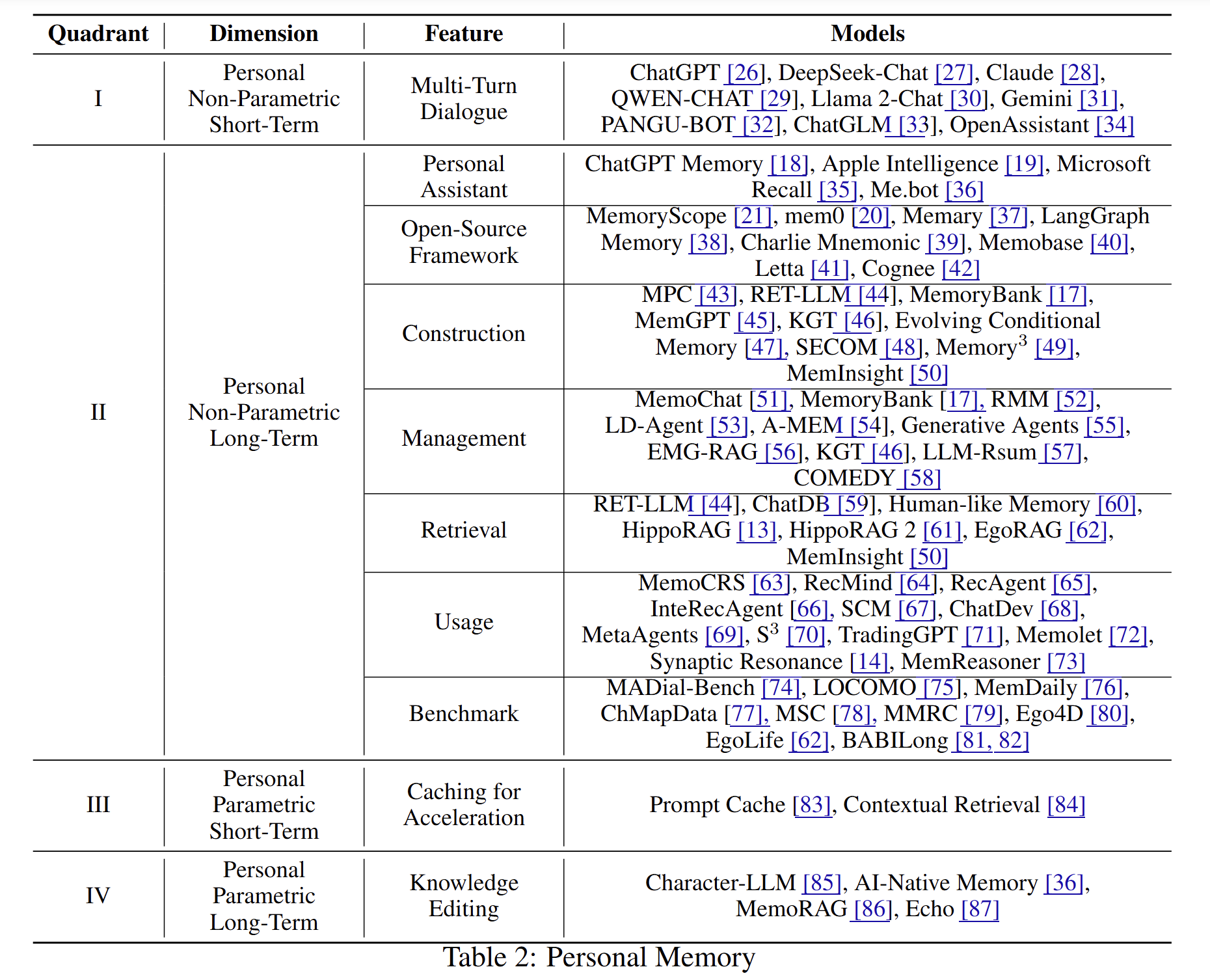

个人记忆:让AI更懂你

在个人记忆领域,研究者们致力于让AI系统能够理解和记住用户的个性化信息,从而提供更加贴心的服务。

非参数化个人记忆的研究主要集中在如何有效地存储、组织和检索用户相关信息。MemoryBank作为这一领域的代表性工作,提出了一套完整的长期记忆机制。它采用双塔密集检索模型来准确识别相关记忆,并使用FAISS索引进行高效的相似性检索。更重要的是,MemoryBank能够通过持续的用户交互来更新和演化记忆内容,真正实现了个性化的学习和适应。

在商业应用方面,OpenAI的ChatGPT Memory功能、苹果的Personal Context系统,以及开源的mem0和MemoryScope等项目,都在探索如何将个人记忆集成到实际的AI产品中。这些系统通常采用向量数据库来存储用户的历史对话和偏好信息,并通过语义检索来找到相关的记忆片段。

参数化个人记忆则通过将用户信息直接编码到模型参数中来实现个性化。Character-LLM展示了这种方法的潜力,它能够让大语言模型扮演特定的历史人物或虚构角色。通过在特定角色的数据上进行微调,模型能够"记住"这些角色的性格特征、知识背景和行为模式。

AI-Native Memory提出了一个更加雄心勃勃的愿景:使用深度神经网络作为终身个人模型(LPMs),通过参数化的方式压缩和存储个人记忆。这种方法的优势在于能够实现高度压缩的记忆表示,但挑战在于需要为每个用户维护独立的模型参数,这在大规模部署时面临巨大的计算和存储压力。

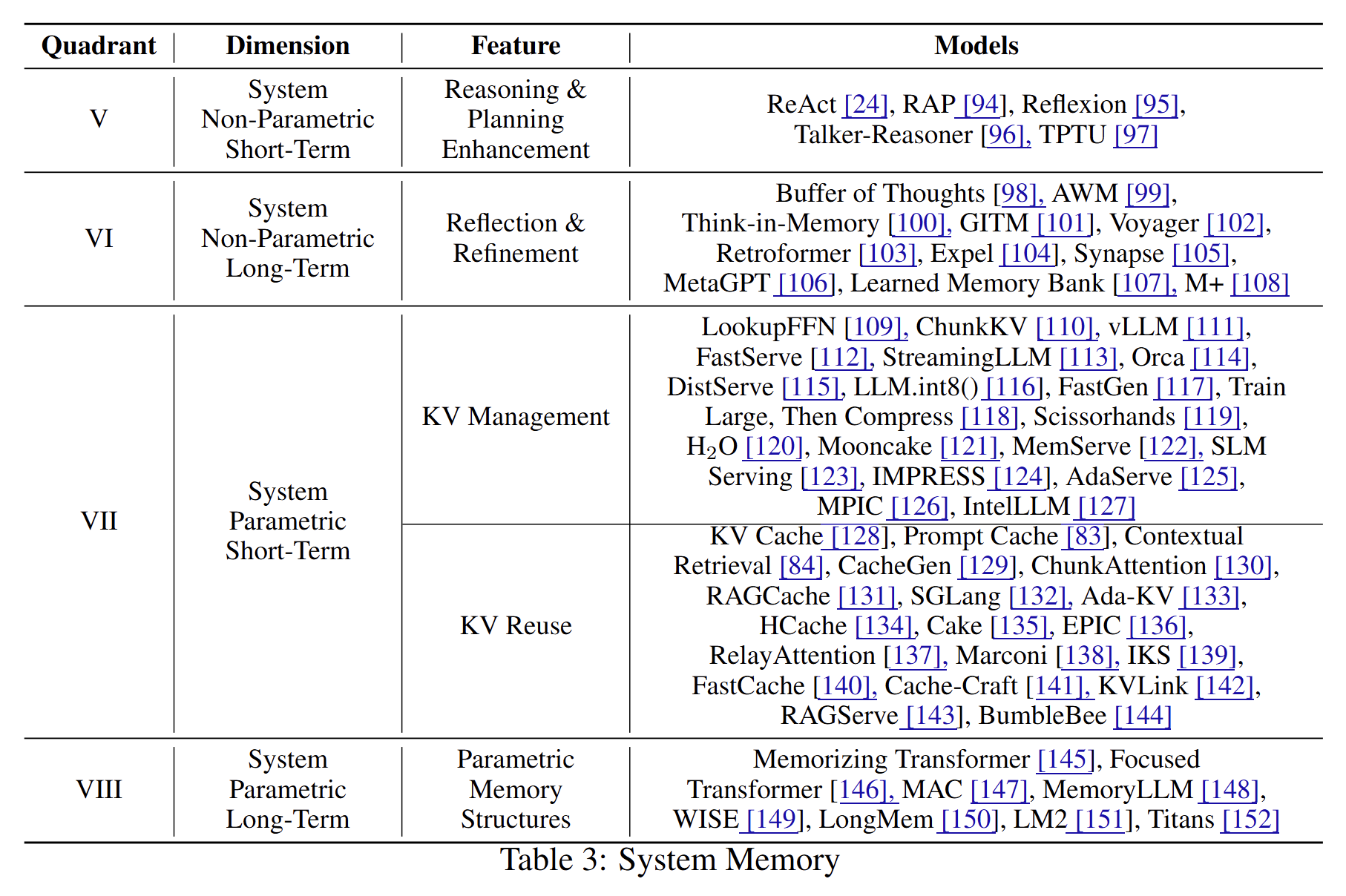

系统记忆:提升AI的认知能力

系统记忆的研究重点在于如何让AI系统在执行复杂任务时能够记住和利用中间过程,从而提升推理、规划和学习能力。

推理与规划增强是系统记忆最直接的应用场景。ReAct框架开创性地将推理和行动结合起来,让AI系统在执行任务时能够生成中间的思考步骤,这些思考步骤作为短时记忆指导后续的决策。这种方法显著提升了AI系统在复杂问题解决中的表现。

Reflexion更进一步,引入了动态记忆和自我反思机制。系统不仅能够记住推理过程,还能够对自己的表现进行评估,从错误中学习并改进未来的行为。这种自我改进的循环机制让AI系统具备了类似人类的学习能力。

反思与改进机制代表了系统记忆的高级形态。Buffer of Thoughts(BoT)将历史任务中的思维链提炼为可重用的思维模板,存储在记忆库中。当面临新任务时,系统可以检索相关的思维模板来指导推理过程,这大大提高了问题解决的效率。

Agent Workflow Memory(AWM)提出了工作流的概念,将成功的任务执行路径抽象为可重用的工作流模板。这种方法让AI系统能够从过往经验中学习,并将成功的策略应用到类似的新任务中。

Voyager项目在Minecraft环境中展示了技能学习和记忆的强大潜力。系统能够根据环境反馈来改进技能,并将学到的技能存储在记忆库中供未来重用。例如,学会了对付僵尸的技能可以在面对蜘蛛时进行适当的调整和应用。

KV缓存管理与重用是系统参数化短时记忆的核心技术。在大语言模型的推理过程中,注意力机制需要计算大量的键值对(Key-Value pairs)。KV缓存技术通过存储这些中间计算结果,避免了重复计算,显著提升了推理效率。

vLLM作为高效的LLM服务系统,采用了PagedAttention机制,这是一种受虚拟内存启发的注意力机制,能够实现近零的KV缓存浪费和灵活的跨请求共享。ChunkKV则通过将token分组为语义块的方式来压缩KV缓存,在保持性能的同时大幅减少了内存占用。

技术发展趋势与挑战

从现有工作的梳理中,我们可以看到几个明显的发展趋势:

首先是多模态记忆的兴起。随着AI系统处理能力的增强,单纯的文本记忆已经无法满足需求。研究者们开始探索如何整合文本、图像、音频等多种模态的信息,构建更加丰富的记忆系统。

其次是记忆系统的标准化和基准测试。为了推动领域发展,研究社区开始建立各种记忆相关的基准测试,如MADial-Bench用于评估长期对话记忆,LOCOMO用于测试位置和时间相关的记忆能力,Ego4D用于评估以自我为中心的视频理解记忆。

第三是记忆效率的持续优化。随着AI系统规模的不断扩大,如何在保证记忆效果的同时控制计算和存储成本成为了关键挑战。量化、压缩、分布式存储等技术被广泛应用于记忆系统的优化。

然而,现有的研究仍然面临诸多挑战。记忆的一致性问题、隐私保护、大规模部署的可扩展性、以及如何平衡不同类型记忆的优缺点等,都是需要进一步解决的重要问题。

洞见与启示:从人类记忆中汲取的设计智慧

记忆的层次化设计原则

人类记忆系统最重要的特征之一是其层次化的结构设计。从感觉记忆到工作记忆,再到长时记忆,每一层都有其特定的功能和容量限制。这种设计并非偶然,而是经过数百万年进化优化的结果。

对于AI记忆系统而言,这一原则同样适用。我们不应该试图用单一的记忆机制来解决所有问题,而应该根据信息的重要性、使用频率和时效性来设计不同层次的记忆系统。短时记忆负责处理当前任务的临时信息,长时记忆则保存重要的知识和经验。这种分层设计不仅能够提高系统效率,还能够更好地模拟人类的认知过程。

遗忘的积极意义

人类记忆系统的另一个重要特征是遗忘机制。虽然遗忘常被视为记忆的缺陷,但实际上它是一个积极而必要的过程。遗忘帮助我们过滤掉无关紧要的信息,专注于真正重要的内容,从而避免信息过载。

在AI记忆系统的设计中,我们同样需要引入智能的遗忘机制。这不仅能够控制存储成本,更重要的是能够提高记忆检索的效率和准确性。通过主动遗忘过时或不重要的信息,AI系统可以保持记忆的新鲜度和相关性。

记忆的重构与更新

人类记忆并非静态的存储,而是一个动态的重构过程。每次回忆都可能对原有记忆进行修改和更新,这种重新巩固机制让我们能够根据新的经验和知识来调整已有的认知。

这一机制对AI记忆系统具有重要启示。AI系统的记忆不应该是一成不变的,而应该能够根据新的交互和反馈进行动态调整。这种自适应的记忆更新机制能够让AI系统持续学习和改进,更好地适应用户需求的变化。

情境化记忆的重要性

人类记忆往往与特定的情境密切相关。我们更容易记住发生在特定时间、地点、情感状态下的事件。这种情境化的记忆编码方式大大提高了记忆的检索效率和准确性。

对于AI记忆系统而言,情境信息同样重要。在存储用户交互记录时,不仅要保存对话内容,还要记录交互的时间、场景、用户状态等情境信息。这些情境线索能够帮助AI系统更准确地理解用户意图,提供更加个性化的服务。

开放问题与未来方向:记忆技术的发展前景

当前面临的核心挑战

尽管AI记忆技术取得了显著进展,但仍然面临诸多挑战需要解决。

记忆一致性问题是最为突出的挑战之一。在分布式的AI系统中,如何保证不同组件之间记忆的一致性是一个复杂的技术问题。当用户在不同设备或平台上与AI系统交互时,系统需要能够访问和更新统一的记忆状态,这要求强大的同步和协调机制。

隐私保护与安全性是另一个关键挑战。个人记忆包含了大量敏感信息,如何在提供个性化服务的同时保护用户隐私是一个亟待解决的问题。这不仅涉及技术层面的加密和访问控制,还需要考虑法律法规和伦理层面的约束。

计算效率与可扩展性问题随着AI系统规模的扩大而日益突出。如何在保证记忆效果的同时控制计算和存储成本,如何设计能够支持数百万甚至数十亿用户的记忆系统,这些都是工程实践中的重大挑战。

记忆质量的评估与优化也是一个开放性问题。如何定义和衡量记忆的质量?如何自动识别和清理低质量的记忆内容?这些问题的解决需要跨学科的合作,结合认知科学、机器学习和人机交互等多个领域的知识。

未来发展的重要方向

展望未来,AI记忆技术的发展将朝着几个重要方向推进。

多模态记忆融合将成为下一个重要突破点。未来的AI系统需要能够处理和记忆文本、图像、音频、视频等多种模态的信息,并在这些模态之间建立有意义的关联。这要求开发新的记忆表示方法和检索算法,能够跨模态地理解和组织信息。

自适应记忆管理技术将让AI系统能够根据使用模式和重要性自动调整记忆策略。系统将学会识别哪些信息值得长期保存,哪些可以安全遗忘,从而实现更加智能的记忆管理。

联邦记忆学习将解决隐私保护与个性化服务之间的矛盾。通过联邦学习的思想,AI系统可以在不直接访问用户原始数据的情况下学习个性化的记忆模式,既保护了用户隐私,又实现了个性化服务。

神经符号记忆系统将结合神经网络的学习能力和符号系统的推理能力,构建更加强大和可解释的记忆系统。这种混合方法有望解决当前纯神经网络方法在可解释性和推理能力方面的不足。

量子记忆技术虽然还处于早期阶段,但有望为AI记忆系统带来革命性的改变。量子计算的并行性和叠加态特性可能为记忆的存储和检索提供全新的可能性。

产业应用的广阔前景

AI记忆技术的发展将为多个产业带来深远影响。在教育领域,个性化的AI导师将能够记住每个学生的学习进度、知识薄弱点和学习偏好,提供真正个性化的教学服务。在医疗健康领域,AI系统将能够维护患者的长期健康档案,为医生提供更加全面和准确的诊断支持。

在智能客服和虚拟助手领域,记忆技术将让AI系统能够建立与用户的长期关系,提供更加贴心和智能的服务。在内容创作和知识管理领域,AI系统将能够记住用户的创作风格和知识结构,协助用户更高效地创作和管理信息。

总结与展望:迈向更智能的记忆时代

华为诺亚方舟实验室的这篇综述论文为我们打开了一扇通往智能记忆世界的大门。通过系统性地建立人类记忆与AI记忆之间的桥梁,提出创新的三维度八象限分类框架,这项研究不仅为我们理解AI记忆机制提供了全新视角,更为构建下一代智能记忆系统指明了方向。从论文的分析中,我们可以看到AI记忆技术正在经历一个快速发展的阶段。从简单的上下文管理到复杂的个性化记忆系统,从单一模态的文本记忆到多模态的综合记忆,技术的进步正在让AI系统变得越来越"聪明"。

然而,我们也必须认识到,真正智能的记忆系统还有很长的路要走。如何平衡效率与效果、如何保护隐私与安全、如何实现大规模部署,这些挑战需要学术界和产业界的共同努力来解决。更重要的是,我们需要始终记住技术发展的初心:让AI系统更好地服务于人类。记忆技术的最终目标不是让AI变得更像人类,而是让AI能够更好地理解和帮助人类。在这个过程中,人类记忆的智慧将继续为我们提供宝贵的启示和指导。随着大语言模型技术的不断进步,我们有理由相信,一个更加智能、更加个性化、更加人性化的AI记忆时代正在到来。在这个时代里,AI系统将不再是冰冷的工具,而是能够记住我们、理解我们、陪伴我们的智能伙伴。

参考文献

[1] Wu, Y., Liang, S., Zhang, C., Wang, Y., Zhang, Y., Guo, H., Tang, R., & Liu, Y. (2024). From Human Memory to AI Memory: A Survey on Memory Mechanisms in the Era of LLMs. arXiv preprint arXiv:2405.19651.

互动讨论

读完这篇解读,你认为人类记忆还有哪些方面可以启发AI系统设计?在你看来,未来的AI记忆系统最应该优先解决哪个问题?欢迎在评论区分享你的观点和思考!