电磁波成像(X射线、CT成像)原理简介

电磁波成像(X射线、CT成像)原理简介

- 一、图像形成的一般形式

- 二、可见光成像

- 2.1可见光

- 2.2可见光成像

- 三、其他电磁波成像

- 3.1X射线成像

- 3.2CT成像

- 3.2.1CT成像原理

- 3.2.2CT成像与X射线成像对比

- 3.2.3CT生成三维描述

- 3.3PET成像

一、图像形成的一般形式

大多数图像的形成离不开一个照射源、场景元素以及一个探测器,场景元素对照射源能量的反射或吸收被探测器检测到,就可以产生对应的图像。

照射源可以是电磁能量源,例如红外线、可见光和X射线与伽马射线,也可以是超声波,场景元素通常是现实世界的各种物体,反射或吸收是场景对于照射源的两种反应方式,通常同时存在。

当然还有一些图像,是由计算机生成的,用于建模或可视化。

二、可见光成像

2.1可见光

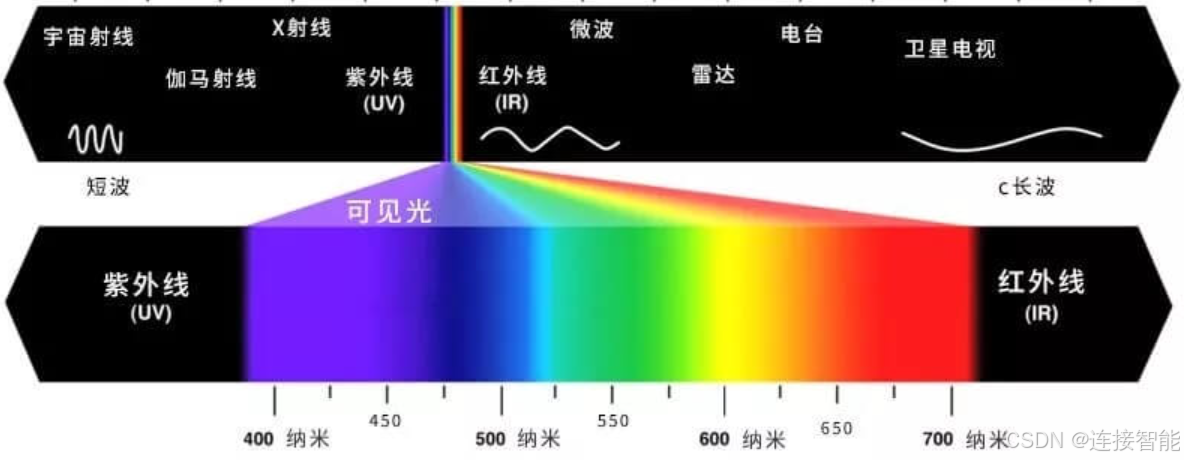

可见光是指人眼可感知的电磁波,可见光只占电磁波的一小部分,被分为6个较宽的区域:紫色、蓝色、绿色、黄色、橙色和红色。每种颜色不是突然中止,而是平滑地过渡到另一个相邻的颜色。

电磁波能量可以用波长或频率来表示,波长越短能量越大,紫色光波长约为0.43微米,红色光波长约为0.79微米。

2.2可见光成像

可见光成像,照射源是可见光,自然界的物体就是场景元素,而人眼和相机就是感知可见光的探测器。

人眼观察到的物体的颜色由物体反射的光的性质所决定,例如物体反射绿色光而吸收其他光,那么物体呈现的颜色就是绿色,而如果物体相对平衡地反射所有可见光,那么呈现的颜色就是白色。

人眼中的光感受器分为两类:锥状体和杆状体,锥状体对颜色高度敏感,杆状体对颜色不敏感,没有色觉。人眼在黑暗条件下看到的物体没有颜色,就是因为此时只有杆状体受到刺激,这种现象称为暗视觉或微光视觉。

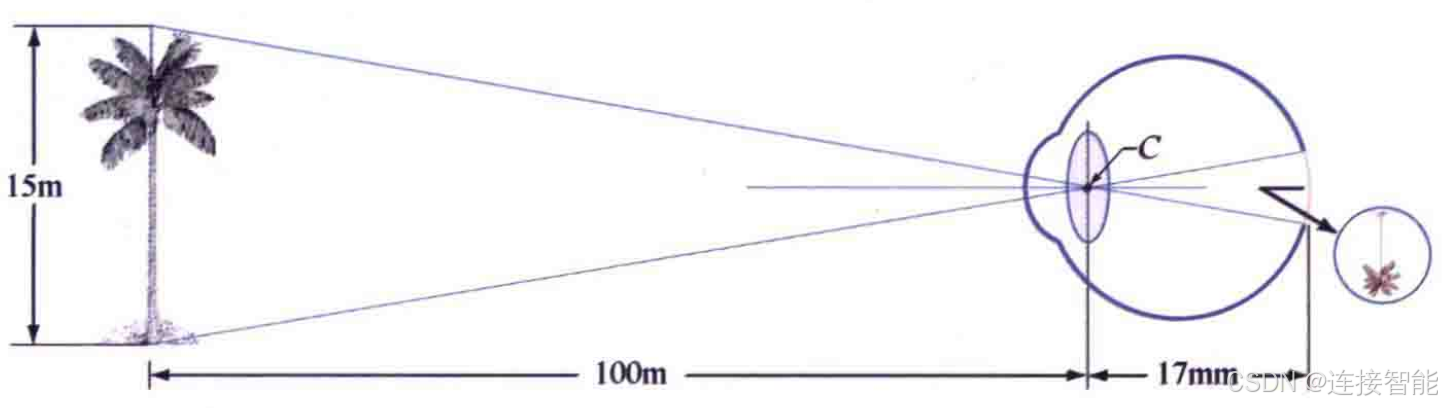

人眼与相机的成像过程非常相似:场景元素反射的可见光进入晶状体(镜头),聚焦至视网膜(传感器),最后由==大脑(计算机)==解码,形成一副图像。

人眼与相机的不同之处在于:

- 晶状体可改变形状进行调焦,焦距的范围为14~17mm,而相机的镜头的焦距是固定的,相机在调焦时是调整镜头的距离;

- 人眼的灰度分辨率约为几百到上千个灰度级,常见估值在700–1000级,大多数相机输出的数字图像的灰度级为256级,也可以做到更多灰度级;

- 人眼的空间分辨率约为0.07~0.3mm(与距离有关),高精度工业相机的空间分辨率为0.01mm量级。

三、其他电磁波成像

3.1X射线成像

X射线能量一般为keV数量级,X射线成像通常用在医学诊断和工业探伤领域,照射源即为X射线,场景元素为被照射人体或物体,探测器可以是感光胶片,也可以是数字成像探测器,例如闪烁体+CMOS,闪烁体将X射线转换为可见光然后接上CMOS光传感器。

成像过程一般是X射线穿过被测物体后,进入探测器被感知从而成像。

上图为在X射线照射下形成的人手骨骼图像,由于骨骼与肌肉的密度不同而对X射线的衰减程度不同,因此可以清晰地看到骨骼的形状,从而进行医学诊断。

X射线除对人体骨骼成像外,还有血管造影成像,是拍摄血管的影像。由于血管对X射线衰减很弱,直接在X射线照射下几乎看不到血管,所以将对X射线衰减强的造影试剂注入血管,在X射线照射下就会显示出清晰的血管影像。

3.2CT成像

3.2.1CT成像原理

CT全称为Computed Tomography,计算机断层扫描,也称为CAT(Computed Axial Tomography,计算机轴向断层扫描),原理上是使用X射线从许多不同的方向穿过物体从而得到该物体内部结构的图像。

CT原理如上图所示,假设物体待测平面简化为3×3个小方格,每个方格都有一个X射线衰减系数,那么求出衰减系数就可以得到对应的图像。

使用X射线分别从横向、纵向、斜向照射物体,那么收集投影数据,就可以建立线性方程组,从而求解。

3.2.2CT成像与X射线成像对比

X射线成的像是将照射方向维度的信息压缩成了一个点,因此损失了照射方向维度的信息,而CT成像通过对多个方向的投影建立方程求解从而还原图像,可以拍摄X射线无法拍摄到的信息,分辨率也高于X射线成像。

此外还有一些辐射剂量、成本上的区别,本文不再赘述。

3.2.3CT生成三维描述

而且当物体沿X射线的照射平面的法线方向移动,那么就会产生大量切片图像,这些切片组合到一起就可以得到物体的内部的三维描述。

3.3PET成像

PET全称为Positron Emission Tomography,正电子放射断层成像,原理是给病人注入放射性同位素,同位素衰变时发射正电子,正电子遇到电子,两者湮灭发射出两束能量相同、方向相反的伽马射线,射线被病人周围的环形探测器检测到,重建出人体内部器官图像。

PET成本虽然高昂,但是能反映代谢、血流、受体分布等功能信息,而不仅是解剖形态。