贵州在假期及夏天结束后保持旅游活力的策略分析

贵州在假期及夏天结束后保持旅游活力的策略分析

一、背景与挑战

贵州作为中国西南地区的旅游大省,凭借丰富的自然景观(如黄果树瀑布、梵净山)和民族文化资源,近年来旅游业发展迅速。然而,其旅游市场存在明显的季节性波动,冬季游客数量下降,对旅游收入造成影响。主要挑战包括:

季节性明显:冬季气候寒冷,部分自然景观吸引力减弱。

产品同质化:部分旅游产品缺乏创新,难以形成差异化竞争。

基础设施滞后:部分偏远县域交通不便,公共服务不足。

生态保护压力:喀斯特地貌生态脆弱,开发需平衡保护与发展。

二、核心策略与实施路径

1. 开发淡季特色旅游产品

(1) 秋季民俗文化体验

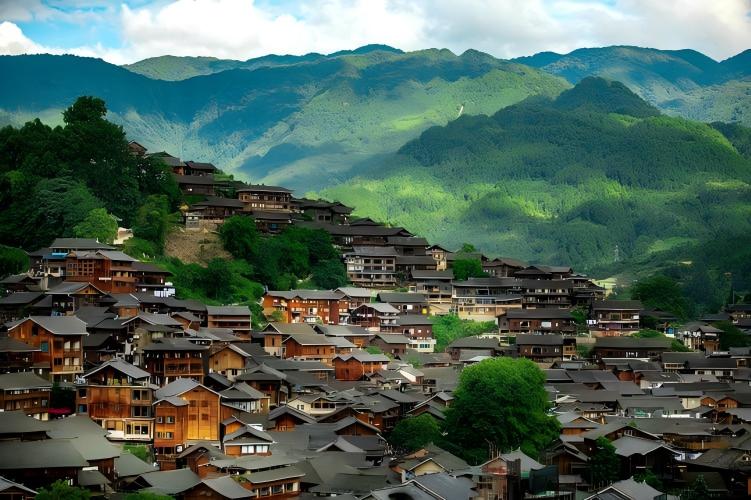

活动策划:利用苗年、芦笙节、鼓藏节、侗年等民俗节庆,打造“安顺—雷山—黎平—从江”精品线路,结合屯堡文化、苗侗风情,推出非遗体验(如苗绣、侗族大歌)和传统节庆活动。

案例参考:西秀区“吃新节”通过祭祀、文艺展演、晚宴等活动,增强文化互动,吸引游客参与。

(2) 冬季温泉康养与滑雪

温泉开发:依托贵州237处温泉资源(如息烽南山天沐温泉、石阡佛顶山温泉),推广“温泉+康养”“温泉+滑雪”组合产品,结合中医药理疗、苗绣体验等,延长游客停留时间。

滑雪项目:在六盘水玉舍滑雪场、乌蒙大草原等地推出冬季滑雪产品,结合“贵阳—六盘水—遵义”精品线路,吸引避寒与运动爱好者。

(3) 生态旅居与红色研学

生态旅居:利用兴义纳具·和园康养基地、开阳“硒养开阳·富硒山居”等项目,结合富硒土壤、清凉气候,发展全季康养旅居。

红色研学:结合遵义会议会址、娄山关等红色遗址,开发“阳明·问道十二境”研学线路,吸引学生团体与历史文化爱好者。

2. 强化多业态融合与体验创新

(1) “温泉+X”模式

创新业态:参考湖南不二门温泉的“冰火两重天”体验,开发温泉与冰泉结合的项目,并融入水上乐园、药浴泡池、中医理疗等,提升淡季吸引力。

案例:六枝龙井温泉度假区通过夏日水乐园、温泉咖啡等业态,实现夏季日均接待量突破1600人次。

(2) 科技赋能与沉浸式体验

科技融合:在黄果树瀑布、梵净山等景区引入VR地质科普、机械臂互动等项目,增强游客参与感。

沉浸式场景:借鉴延安红街的沉浸式情景剧《再回延安》,打造喀斯特地貌科普与民族文化结合的互动体验。

(3) 体旅融合活动

赛事联动:举办水上运动汇、垂钓大赛、自行车赛等,结合“村超”“村BA”等赛事,吸引运动爱好者与年轻客群。

案例:湖北襄阳古城通过夜游、美食节等活动,提升夜间吸引力。

3. 优化基础设施与公共服务

(1) 交通与住宿升级

高端旅游产品:推广“支支串飞”高端旅游产品(如贵阳—兴义—荔波—铜仁航线),提升出行便利性。

民宿改造:投入资金改造民宿(如开阳5000万元资金投入),提升接待能力,结合富硒资源打造特色旅居品牌。

(2) 智慧旅游平台建设

统一平台:搭建全省统一旅游平台,整合景区预约、导览、支付功能,利用短视频、直播等新媒体精准营销。

案例:乌镇通过AI交互体验区、机械臂咖啡等科技项目,吸引年轻游客。

(3) 适老化服务

银发客群:提供专车接送、医疗保障等服务,参考云南邵女坪社区“银发服务专班”模式,提升复游率。

4. 精准营销与品牌塑造

(1) 全域融媒体传播

区域品牌:建立“爽爽贵阳”“生态黔南”等区域品牌,通过抖音、小红书等平台推广淡季特色产品,如“温泉+滑雪”套餐、民俗节庆直播等。

案例:贵州推出六大秋冬季旅游特色产品,包括支支串飞、小车小团等,覆盖重点景区。

(2) 跨省联动与政策支持

客源合作:与川渝、粤港澳等客源地合作,推出联合旅游产品,并利用240小时过境免签政策吸引国际游客。

购物体验:推广智能手表、无人机等科技产品购物体验,吸引外国游客(如华强北日均接待超7000名外国游客)。

(3) 红色文化与研学旅行

红色研学:结合遵义会议会址、娄山关等红色遗址,开发研学线路,吸引学生团体与历史文化爱好者。

5. 可持续生态保护与社区参与

(1) 生态教育与保护

科普活动:在织金洞、马岭河峡谷等地质公园开展科普活动,强调喀斯特地貌保护,推广“游客碳足迹计算”等环保项目。

案例:兴义世界地质公园与布依族社区合作,将三叠纪化石群科学价值与布依族稻作文化融合。

(2) 社区共治模式

利益共享:让当地居民参与旅游收益分配,提升文化传承积极性,如苗绣、侗族大歌等非遗体验项目。

案例:石阡佛顶山温泉小镇与周边民宿联动,推出“梵净山+温泉”组合产品,带动当地经济。

三、预期效果

通过上述策略,贵州可实现以下目标:

缓解季节性波动:将冬季淡季转化为特色旅游季,提升全年游客接待量。

提升产品竞争力:通过多业态融合与科技创新,形成差异化竞争优势。

促进可持续发展:平衡生态保护与旅游开发,实现经济效益与生态效益双赢。

增强品牌影响力:通过精准营销与区域合作,提升贵州作为国际山地旅游目的地的知名度。

四、结论

贵州需以“资源特色”为核心,以“多业态融合”为路径,以“科技与文化赋能”为手段,通过开发淡季特色产品、优化基础设施、精准营销及生态保护,实现旅游市场全年活力持续,推动旅游业高质量发展。