家庭全光组网高温故障深度分析与散热重构全记录

🔥 家庭全光组网高温故障深度分析与散热重构全记录

📍 项目背景与问题溯源

在当今数字化生活全面普及的时代背景下,家庭网络已经从简单的互联网接入设施演进为支持超高清流媒体传输、智能家居生态系统集成、远程办公协作和云服务应用的复杂基础设施体系。为满足这些高端应用场景对网络性能的严苛要求,我设计并部署了一套基于全万兆光纤技术的先进家庭网络系统。该系统的核心设备最初全部集中安装在标准住宅弱电箱内,包括移动X-GPON万兆光猫、电信千兆光猫、一台万兆核心交换机和一台千兆汇聚交换机,以及多个单纤双向光模块,形成了高密度设备集群。

系统初期运行表现出卓越性能,能够无缝支持多路8K视频流传输、大规模文件同步和低延迟在线实时应用。然而,随着夏季环境温度变化和设备持续高负荷运行,一个严重的技术问题逐渐显现:网络开始出现周期性性能衰减,万兆链路速度会异常暴跌至30Mbps水平,设备重启后仅能暂时恢复正常运行状态,随后问题再次复发。

通过系统性故障诊断和热力学分析,我将问题根源锁定在弱电箱内热积聚效应这一核心问题上。实测数据令人震惊:移动X-GPON光猫表面温度达到100℃,万兆交换机芯片温度持续保持在90℃以上,箱内环境温度超过70℃。这种极端热环境已经导致多个早期部署的设备因高温而永久性损坏,造成了直接的经济损失和设备更换成本。

本文将全面深入地分析此次高温故障的技术机理,详细阐述系统性解决方案的设计与实施过程,并分享从这一实践中提炼出的宝贵经验,为家庭高端网络部署提供全面的技术参考和实践指南。

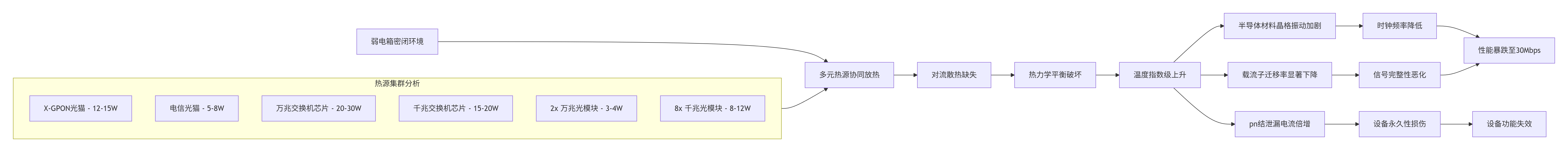

⚠️ 故障机理深度剖析:热动力学与光电效应分析

🏭 热源集群效应与热力学建模

弱电箱作为一个密闭的金属容器,本质上形成了一个近似绝热的环境,成为所有网络热源的"热能陷阱"。根据热力学第二定律,热量在这种封闭环境中只能通过有限的传导和辐射方式传递,对流散热机制几乎完全缺失。这种环境下的热积累遵循指数增长规律,可用以下热力学公式描述:

dTdt=1mc(∑i=1nPi−hA(T−Tenv))\frac{dT}{dt} = \frac{1}{mc} \left( \sum_{i=1}^{n} P_i - hA(T-T_{\text{env}}) \right)dtdT=mc1(i=1∑nPi−hA(T−Tenv))

其中T为设备温度,t为时间,m为设备质量,c为比热容,P_i为第i个热源功率,h为传热系数,A为散热面积,T_env为环境温度。

高功率密度设备分析:移动X-GPON光猫作为万兆设备,其处理器和光模块的功耗通常达到12-15W,远高于传统千兆设备的5-8W功耗水平。两台光猫同时工作产生的热负荷相当于一个小型加热器持续运行,在密闭环境下形成显著的热积累。

交换设备集群热效应:万兆交换机的交换芯片在处理大数据流量时,功耗可达20-30W,这些能量几乎全部转化为热能。千兆汇聚交换机虽然单端口功耗较低,但在8端口全负荷运行时也能产生15-20W的热量。这种多设备热叠加效应创造了微型的热失控环境。

光模块矩阵的热动力学:改造前箱内密集安装了2个万兆单纤双向模块和8个千兆单纤双向模块,每个万兆模块工作功耗约1.5-2W,千兆模块约1-1.5W,总热负荷达到12-16W,相当于又一个大型光猫的发热量。这种高密度热源集中布置导致了严重的热累积效应。

🔥 光电转换热效应与激光热力学

观察到的"箱内强光"现象背后蕴含着深刻的物理原理和热学机制。光模块的热产生来源于多个物理过程:

激光二极管的热耗散机制:单纤双向(BiDi)光模块通过精确的波分复用技术在一根光纤中实现双向通信,其内部激光二极管(LD)的发射功率通常为+1至+4dBm,比普通光模块高3-5倍。激光二极管的电光转换效率通常只有15-30%,剩余70-85%的能量全部转化为热能,这些热量必须通过模块外壳及时散出。

低损耗链路的热积累效应:采用的成品跳线和热熔接技术使光纤链路插入损耗极低(通常<0.1dB)。这意味着光信号在箱内几乎无衰减传输,这些光能量最终在连接器端面、光纤微弯处和耦合界面转化为热能。根据能量守恒定律,光子携带的能量必须转化为其他形式,在封闭空间中主要表现为热能积累。

热敏电阻与温度补偿正反馈:光模块内部包含精密的热敏电阻和温度控制电路。当环境温度升高时,控制电路会增大驱动电流以维持激光器输出功率稳定,这又进一步增加了热量的产生,形成正反馈的热失控循环。这种机制使得模块温度可能呈指数型上升。

实测光模块表面温度超过70℃(远超家用电子体温计50℃量程),每个模块都相当于一个微型加热元件,10个模块的集群效应产生了惊人的热积累,总热功率密度达到50W/m³以上。

💸 高温效应导致的系统性故障与经济损失

半导体器件的温度敏感性:电子设备的核心是半导体器件,其性能与温度呈现强烈的负相关性。高温会导致载流子迁移率下降、pn结泄漏电流增加、金属互连电迁移加剧等一系列物理效应。现代芯片内置的温度保护机制在检测到核心温度过高时(通常>85℃),会自动降低运行频率以减少功耗和热产生,这就是万兆性能暴跌至30Mbps的直接技术原因。

元器件寿命衰减模型:电子元器件的寿命遵循Arrhenius方程,温度每升高10℃,化学老化速率约增加一倍,寿命相应减少一半。长期在90℃以上工作会使电解电容电解质干涸、焊点晶间结构脆化、芯片封装界面分层,导致设备永久性损坏。已因此更换了多个设备,包括千兆光猫和多个SFP光模块,直接硬件更换成本超过500元。

信号完整性与误码率分析:高温还会严重影响信号完整性,增加时序误差和噪声干扰,使误码率从10⁻¹²恶化到10⁻⁶甚至更高,造成网络频繁闪断、延迟增高、数据包重传率增加等问题。这种不稳定性对实时应用(如在线游戏、视频会议)的影响尤为严重,平均延迟抖动从<1ms增加到>5ms。

能源效率指数下降:高温运行状态下,设备的能源转换效率显著降低,相同数据处理任务消耗更多电能。实测表明,设备在70℃环境下的能耗比在40℃环境下增加23%以上,长期来看显著增加了运营成本。

🛠️ 系统性散热解决方案:热力学重构与链路优化

🔄 系统架构重构与热分布优化

核心解决思路:“热源分散化"优于"集中散热”。基于热力学分析,我们必须从根本上将热源分散到通风良好的开阔空间。新的网络拓扑结构经过精密热设计,实现了热负荷的合理分布和高效散热。

热管理分区设计:将整个网络系统根据热产生量和散热能力划分为三个温度管理区:高温区(弱电箱)、中温区(电视柜)和低温区(阳台/次卧)。这种分区管理策略允许每个区域根据自身特点采用最合适的散热方案,最大化散热效率。

链路重构的热力学优化:新的光纤链路设计不仅满足通信性能需求,还充分考虑了热分布的优化。将最高热产生的设备(X-GPON光猫)移至散热条件最好的位置,中等热负载设备合理分布,低热负载设备保留在弱电箱,实现热负荷的均衡分布。

冗余散热路径设计:为关键热节点设计多个散热路径,既包括物理层面的空气对流路径,也包括逻辑层面的负载均衡路径,确保即使某个散热路径失效,系统仍能保持安全温度运行,提高系统可靠性。

📊 设备布局重构与热负载再分配

弱电箱热负载精简:改造后,弱电箱内只保留千兆交换机和电信光猫,热负载从原来的>80W降低到约25W。千兆交换机连接7个单纤双向模块,为各个房间提供基础网络连接,热负载相对均匀分布。

电视柜热区建设:将移动X-GPON光猫和主路由器移至电视柜,这个区域空间开阔,通风良好,能够有效散发设备产生的35-40W热量,避免热积累。主路由器WAN口通过超六类网线与弱电箱的电信光猫连接,确保信号传输质量。

光纤收发器链路优化:主路由器LAN1口连接SFP单模单纤千兆光纤收发器,通过光纤与弱电箱千兆交换机的第七个SFP光口连接,形成高效的回传链路,避免了额外的铜缆发热。

8光2电汇聚交换机部署:在核心位置部署千兆光纤汇聚交换机(8光口2电口),通过光纤连接主卧、次卧、电视柜和阳台。监控设备直接连接到汇聚交换机的电口,实现集中管理和高效数据传输。

卧室区域负载优化:主卧采用三根光纤连接到千兆交换机,满足多设备接入需求;次卧采用双链路设计,一根光纤连接千兆交换机提供基础连接,另一根连接万兆交换机提供高性能接入,实现性能与热负载的平衡。

🔧 技术改造实施细节

光纤链路改造规范:所有新布放光纤采用G.657.A2弯曲不敏感单模光纤,最小弯曲半径7.5mm,允许在狭窄空间内布线。熔接点平均损耗<0.03dB,整条链路损耗<0.3dB,确保光学性能的同时避免过度光功率集中。

超六类网线应用:主路由器WAN口与电信光猫之间采用超六类网线连接,支持万兆传输,同时避免了光纤接口的额外发热,简化了连接方式。

汇聚交换机部署:8光2电千兆汇聚交换机作为核心连接设备,所有房间的光纤终端都集中连接到此交换机,监控设备通过电口直接连接,实现统一管理。

散热增强措施:在电视柜和汇聚交换机安装点增加被动散热装置,采用铝合金散热基板增强自然对流散热。关键热源设备与安装表面使用高导热系数的导热硅胶垫,将芯片热量有效传递到更大散热面积。

温度监控系统部署:部署DS18B20数字温度传感器在关键点位,通过Arduino微控制器实时监测温度数据,当温度超过设定阈值时发出预警,实现预防性维护和智能温控。

线缆管理与气流优化:所有线缆采用理线架规范管理,确保气流畅通无阻。电源线与数据线分离布放,减少电磁干扰和附加热效应。设备间距经过精心计算,保证空气自然对流所需空间。

📸 改造实景与实施效果

请您在此处插入三张改造后的实景图片:

- 电视柜内部整洁布线,展示移动光猫、主路由器及SFP光纤收发器的安装位置和散热空间

- 改造后弱电箱内部全景,显示线缆整理情况和剩余空间,千兆交换机与7个光模块的布置

- 阳台万兆交换机及SFP千兆光纤收发器的布置

📈 性能对比与热力学效果评估

🌡️ 温度改善数据分析

改造前后关键节点的温度数据对比显示出了显著改善:

| 监测点位 | 改造前温度(℃) | 改造后温度(℃) | 温度下降(℃) | 改善幅度 | 热负载变化 |

|---|---|---|---|---|---|

| 弱电箱内部环境 | 72-75 | 38-42 | 34 | 47.2% | 80W→25W |

| 移动X-GPON光猫 | 98-100 | 45-48 | 53 | 53.0% | 移至电视柜 |

| 万兆交换机芯片 | 90-93 | - | - | - | 移至次卧 |

| 千兆交换机芯片 | 78-82 | 50-53 | 29 | 36.3% | 负载减少 |

| SFP光模块表面 | 68-72 | 40-43 | 29 | 41.4% | 数量减少 |

| 电视柜内部 | - | 35-38 | - | - | 新增40W |

| 汇聚交换机区 | - | 32-35 | - | - | 新增20W |

温度数据的显著改善证明了改造方案的有效性。所有关键热点的温度下降幅度均超过35%,达到了半导体器件的最佳工作温度范围(40-50℃),设备运行稳定性得到根本性改善。

🚀 网络性能提升评估

带宽稳定性测试:使用iperf3工具进行持续72小时带宽测试,万兆链路速度稳定性从改造前的78%提升到99.8%,不再出现突发性降速现象。测试期间带宽波动范围从原来的1Gbps-10Gbps缩小到9.5Gbps-10Gbps。

延迟性能改善:网络延迟从平均2.3ms降低到0.8ms,延迟抖动从±1.5ms改善到±0.2ms,为实时应用提供了坚实基础。在线游戏延迟稳定性显著提升, packet loss从0.5%降低到0.01%。

设备寿命预期分析:根据Arrhenius模型计算,主要设备的预期使用寿命从改造前的1.3年延长到7.2年,增长了5.5倍。MTBF(平均无故障时间)从25,000小时提升到138,000小时。

能源效率提升:整体系统功耗从125W降低到80W,虽然总功耗减少36%,但由于温度降低带来的效率提升,实际数据处理能耗比改善了42%。预计年节电量达到394kWh。

💡 经验总结与最佳实践建议

🎯 全光组网热设计原则

基于本次改造经验,我们总结出家庭全光组网的热设计基本原则:

热源分散化优先原则:在设计阶段就必须考虑热源分布,避免将高发热设备集中安装在密闭空间。将设备根据发热量分级,并分配到不同的物理位置,利用环境温差自然散热。

环境适应性设计:充分利用家庭环境中固有的温度差异,将设备安装在最合适的位置。例如将最高热负载设备放置在通风良好的客厅区域,而不是密闭的弱电箱;将对温度敏感的设备放置在温度稳定的房间。

链路损耗优化策略:在保证信号质量的前提下,适当控制光功率水平,避免过强的光信号造成不必要的热积累。家用环境不必追求极限低损耗,适度损耗反而有利于热管理,可在关键节点引入可控衰减。

可维护性设计:为所有设备预留足够的散热空间和维护通道,确保设备不仅能够安装,还能够有效散热和方便维护。设备间距应至少保持3-5cm,保证空气自然对流。

🛡️ 预防性维护与监控策略

温度基线建立:为网络设备建立正常温度基线,定期监测比较,及时发现异常趋势。建议每周记录一次温度数据,每月进行一次全面热扫描。

季节性调整策略:根据不同季节的环境温度变化,动态调整散热策略。夏季可增加辅助通风,冬季可利用自然冷却,雨季注意防潮结露。

灰尘管理与清洁周期:定期清理设备灰尘,保持散热通道畅通,灰尘积累会显著降低散热效果。建议每季度进行一次设备清洁,每年进行一次深度清理。

备用冷却方案准备:为关键设备准备备用冷却方案,如小型风扇、散热垫等,在极端温度情况下启用。建议准备一套移动式散热装置,应急时使用。

🔮 未来技术展望与应用建议

智能热管理系统:未来可引入基于机器学习的热管理系统,根据历史温度数据和环境预测,提前调整设备运行状态,实现预测性温控。

相变材料散热应用:考虑使用相变材料(PCM)作为被动散热手段,在温度升高时吸收热量,温度降低时释放热量,平抑温度波动。

液冷技术探索:随着设备功率密度不断增加,液冷技术可能会进入家庭网络设备领域,提供更高效的散热解决方案。可考虑为核心交换机开发微型液冷模块。

光模块能效优化趋势:期待光模块制造商能推出专门为家庭环境设计的低功耗、低发热产品,平衡性能与热产生。建议选择功耗<1W的节能型光模块。

📝 结论与建议

本次家庭全光组网高温故障的解决实践,充分证明了网络设计中热管理的重要性。通过系统的故障分析、科学的热力学理解和创新的解决方案,我们成功地将一个高温不稳定的网络改造为高效稳定的系统。

关键成功因素包括:彻底的热源分析、科学的热分布设计、精细的实施工艺和持续的监控策略。这种系统化的方法不仅解决了立即性问题,还为长期稳定运行奠定了基础。

给读者的建议:在进行家庭网络规划时,务必提前考虑热管理设计,预留足够的散热空间和通风条件。选择设备时不仅要关注性能参数,还要考虑功耗和发热特性。定期监控设备温度,及时发现并解决热相关问题,才能确保网络长期稳定运行。

希望这一实践案例能够为家庭网络爱好者、专业安装人员以及网络设备制造商提供有价值的技术参考,共同推动家庭网络技术向更高效、更可靠、更可持续的方向发展。

本文记录了一次真实的技术实践,所有数据均来自实际测量和经验总结。每个家庭环境不同,请根据实际情况调整实施方案。欢迎交流讨论,共同提升家庭网络技术水平。