[激光原理与应用-283]:理论 - 波动光学 - 电磁波概述

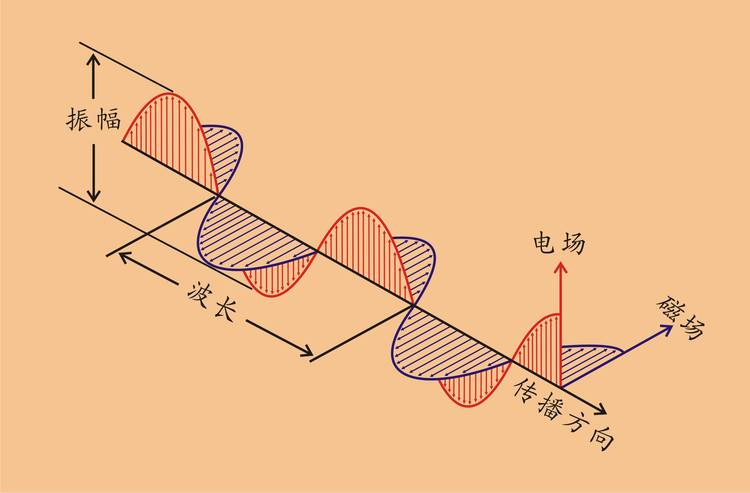

电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传播的电磁场,具有波粒二象性,以下是其核心内容:

一、基本定义与结构

- 定义:电磁波是电场与磁场交替变化、相互激发形成的横波,其传播方向垂直于电场和磁场的振荡方向。这一特性由麦克斯韦方程组数学描述,揭示了时变电场产生磁场、时变磁场产生电场的动态关系。

- 结构:电磁波由电场分量(E)和磁场分量(B)组成,二者在空间中同步振荡且互相垂直,形成统一的电磁场波动。例如,在无线电波中,电场和磁场在垂直于传播方向的平面上交替变化,推动能量向前传递。

二、核心性质

- 传播特性:

- 无需介质:电磁波可在真空中传播,速度为光速(约 3×108m/s),这是其区别于机械波(如声波)的关键特征。

- 横波属性:电场和磁场的振荡方向均垂直于传播方向,符合横波定义。

- 波速公式:在介质中,波速 v 与频率 f 和波长 λ 的关系为 v=λf,且频率不变时,波速随介质折射率变化。

- 能量与动量:

- 电磁波携带能量和动量,其能量密度由电场和磁场共同决定,公式为 u=2μ01B2+2ε0E2,其中 μ0 为磁常数,ε0 为电常数。

- 光子作为电磁波的量子化表现,能量与频率成正比(E=hν,h 为普朗克常数)。

- 波动性表现:

- 干涉与衍射:电磁波可发生干涉(如双缝实验)和衍射(如光绕过障碍物),波长越长,现象越显著。

- 偏振:横波特性使电磁波可被偏振,仅允许特定方向的电场振动通过。

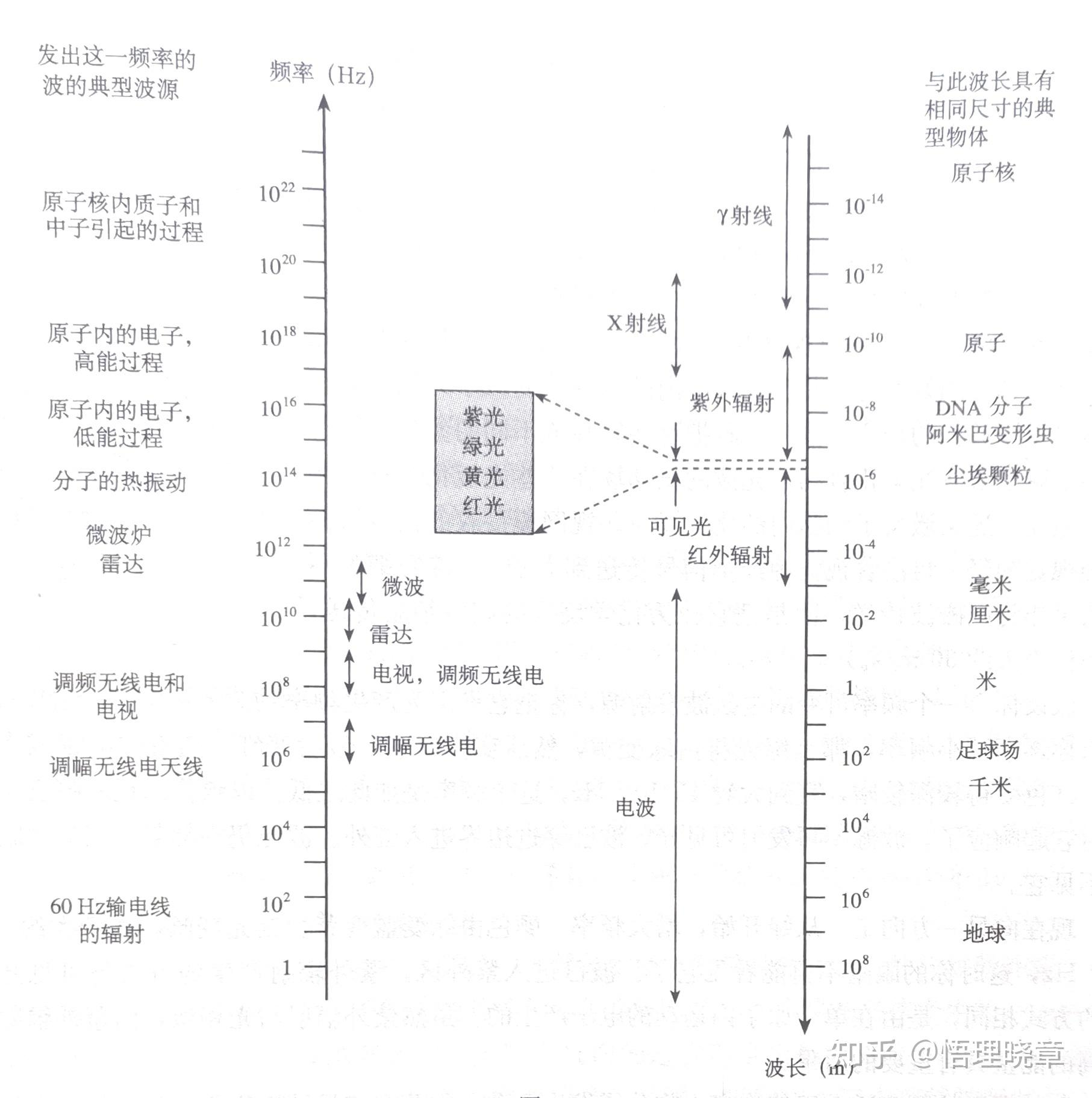

三、电磁波谱与分类

电磁波按频率或波长从低到高排列,形成电磁波谱,涵盖以下主要波段:

- 无线电波:波长从千米至毫米级,用于广播、电视、手机通信。

- 微波:波长从米至厘米级,应用于雷达、卫星通信和微波炉。

- 红外线:波长从毫米至微米级,具有热效应,用于夜视仪和遥控器。

- 可见光:波长范围约400-700纳米,是人眼可感知的电磁波。

- 紫外线:波长从纳米至埃级,具有杀菌作用,但过量暴露可能损伤皮肤。

- X射线:波长更短,能穿透软组织,用于医学成像和材料检测。

- 伽马射线:波长最短,能量最高,由放射性衰变或核反应产生,用于癌症治疗。

四、产生机制与条件

- 加速电荷辐射:电磁波由加速运动的带电粒子(如天线中的电子振荡)发射,通过电磁辐射传递能量。

- 量子跃迁:原子或分子能级跃迁时释放或吸收光子,形成特定频率的电磁波。例如,氢原子超精细分裂会发射波长为21.12厘米的无线电波。

五、应用领域

- 通信技术:

- 无线电波和微波是无线通信的核心,支持广播、电视、手机、卫星通信和Wi-Fi。

- 光纤通信利用光波(可见光或近红外线)在光纤中传输数据,实现高速互联网接入。

- 医疗领域:

- X射线成像:穿透人体组织,用于骨折诊断和肿瘤检测。

- 核磁共振成像(MRI):利用射频波与强磁场相互作用,生成高分辨率身体内部图像。

- 红外线治疗:促进血液循环和新陈代谢,缓解疼痛和炎症。

- 工业与科研:

- 雷达技术:通过发射和接收微波,探测目标位置、速度和形状,应用于气象预报、航空航海和军事领域。

- 光学仪器:显微镜、望远镜和激光器利用可见光和其他电磁波进行精密观测和测量。

- 非破坏性检测:X射线和超声波检测产品内部缺陷,确保质量安全。

- 日常生活:

- 微波炉:利用微波激发食物中的水分子振动,快速加热食物。

- 遥控器:通过红外线传输控制信号,操作电视、空调等家电。

- 太阳能电池:将可见光和紫外线转化为电能,提供清洁能源。

六、理论发展与挑战

- 经典理论:麦克斯韦方程组至今仍是电磁波研究的基础工具,但关于电磁波本质的探讨仍在持续。例如,部分学者提出电磁波是以太机械波,源于空间运动平衡被破坏后的以太粒子相互作用,但这一观点尚未成为主流。

- 量子视角:在量子力学中,电磁波被视为传递相互作用的光子,光子能量与频率成正比,进一步揭示了电磁波的粒子性。

- 应用挑战:

- 电磁辐射防护:高强度电磁波可能对人体健康产生影响,需合理控制辐射强度。

- 频谱资源管理:随着无线通信技术发展,频谱资源日益紧张,需高效利用。

- 技术创新:5G通信、太赫兹技术等新兴领域的发展,将拓展电磁波的应用边界。