不同于传统的简并模分离圆极化天线,基于耦合谐振器的圆极化天线的原理是什么?

1. 传统简并模圆极化的限制

传统 CMA 圆极化方法是先找一对简并模(频率相同、空间分布正交),再通过馈电或结构扰动让它们相差 90° 激励。

限制:

必须依赖几何对称性产生简并模 → 对天线形状要求高

频率和带宽容易受结构扰动破坏

如果模态天然不简并,则需要额外调谐,很难精确控制相位差

2. 基于耦合谐振器的圆极化思路

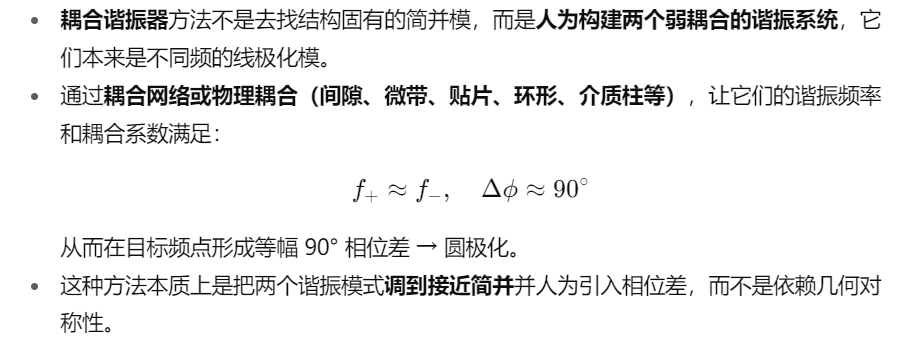

3. CMA 下的原理分析

如果用 CMA 看耦合谐振器:

在无耦合时,系统的特征模是两个独立模(频率不同,电流分布各异)

引入耦合后,模态会混合形成两个新特征模,其特征值频率变近,模态重要性曲线会出现双峰或接近单峰现象

有源 CMA 中,馈电位置和耦合强度可以同时控制两个模的 VnV_n 幅度和相位,从而满足圆极化条件

特点:

不需要结构的完全对称性

甚至可以用不正交的原始模,通过耦合调整到等幅 + 90° 相位

4. 优势对比

| 特性 | 传统简并模方法 | 耦合谐振器方法 |

|---|---|---|

| 模态来源 | 天然几何对称性产生的正交简并模 | 人为设计的两个谐振模式,通过耦合调谐 |

| 相位控制 | 依赖馈电位置/结构扰动 | 依赖耦合强度和频率匹配 |

| 适用结构 | 高对称天线 | 对称或非对称结构均可 |

| 频率/带宽调节 | 受限于几何特征 | 通过调谐耦合和谐振频率实现宽带或可调 |

| CMA 视角 | 模态天然正交 | 模态混合形成近似正交特性 |

💡 一句话总结答辩版:

基于耦合谐振器的圆极化天线,不依赖结构对称性产生简并模,而是通过设计两个弱耦合的谐振模式,使它们在工作频率处等幅且相差 90° 激励,从而实现圆极化。这种方法在 CMA 下表现为模态混合和频率调谐,适应性更强、设计自由度更高。