新一代Agent(智能体),路在低代码?

爆火的AI Agent正陷入尴尬境地:一边是资本与巨头的热烈追捧,另一边是落地应用的步履维艰。作为一名拥有10年经验的IT管理者,我认为破局之道或许藏在另一个技术趋势中——低代码。

就在不久前,红杉资本合伙人在AI Ascent主题活动上预测:未来几年,Copilot将逐渐向Agent转变。AI将从辅助人类的副驾驶,转变为真正能替代人类工作的智能代理。

斯坦福大学客座教授吴恩达同样看好Agent的发展,他认为AI代理工作流程将在今年推动AI的巨大进步,“甚至可能超过下一代基础模型”。

然而现实却给这股热潮泼了一盆冷水。

OpenAI推出的Agent开发框架Assistant API和GPT Store表现不佳。数据显示,2月份GPTs仅占ChatGPT网站桌面访问量的1.5%。

一位开发人员分析了3.6万多个GPTs后发现,约5%的GPTs每天有150至500名活跃用户,绝大多数每天只有1到2个用户。金沙江创投主管合伙人朱啸虎更是直言不讳:“个人助理都是技术人员的想象,是典型的伪需求。”

究竟是GPT Store不行,还是Agent本身不行?在AI日新月异的发展节奏中,Agent要从玩具和“概念”真正变为生产力,究竟路在何方?

一、Agent的理想与现实

今天,几乎所有的科技巨头与AI创业公司都在布局Agent。IDC调研表明,50%的企业已经在某项工作中进行了Agent的试点,另有34%的企业正在制定Agent的应用计划。

业内通常将Agent分为两大类:一是“有趣的AI”,即更像人的AI;二是“有用的AI”,即更像工具的AI。

去年爆火的“斯坦福AI小镇”是“有趣的AI”代表,这是一个由25个Agent组成的虚拟世界,完全模拟了真实的人类生活。角色扮演类的Agent也诞生了数家AI独角兽公司,如Character.ai、Inflection的Pi等。

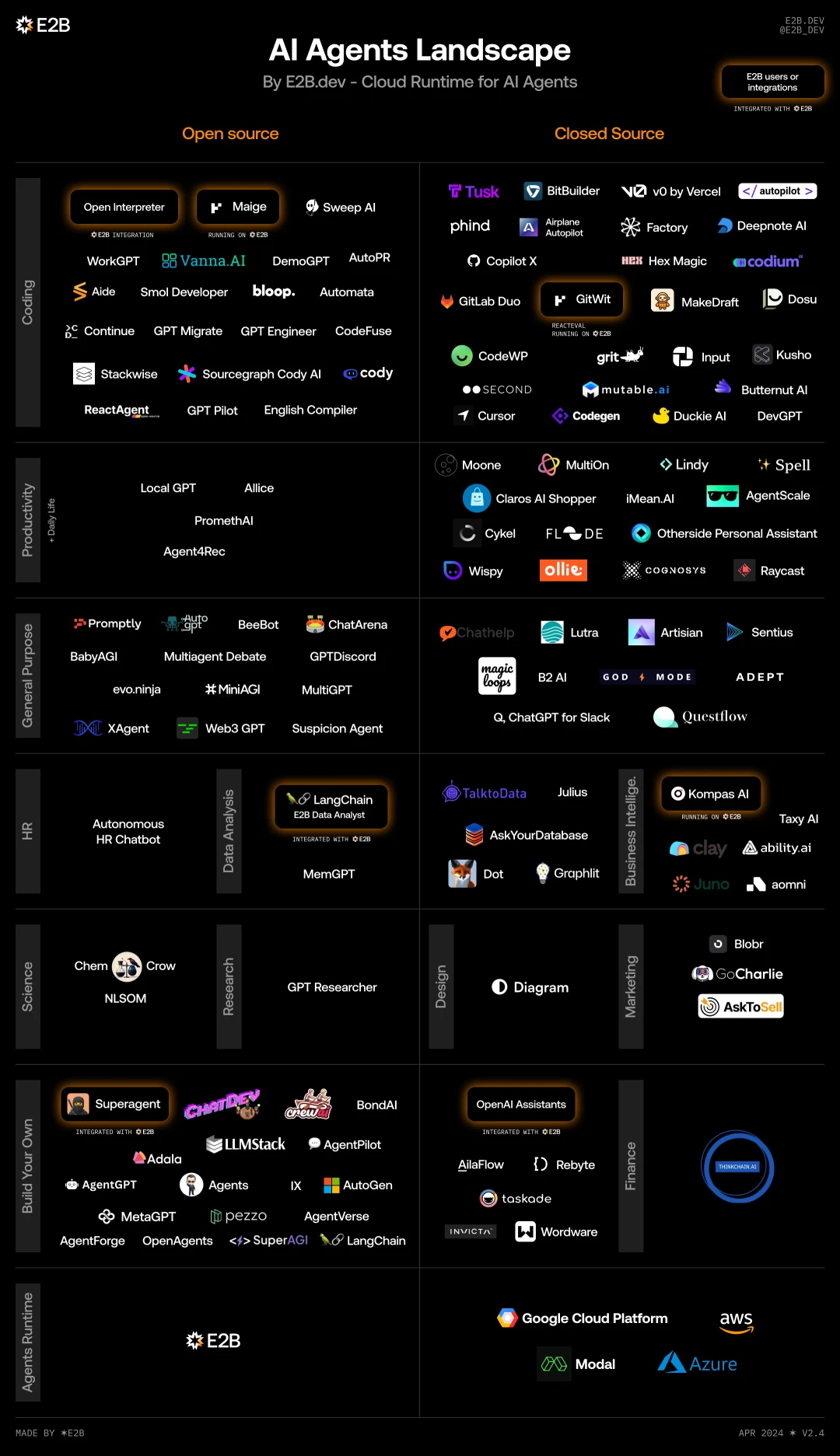

然而,AI最大的价值在于生产力的提升。如今,越来越多工具属性的Agent已经涌现。在编程、个人助手、生产力、HR、科学、商业智能等多个细分场景都有大量的开源和闭源Agent项目。

但问题在于:现阶段的Agent系统更像是一个干活比较快但不太靠谱的员工。

以AutoGPT查天气为例,虽然它能够自主规划、决策与执行任务,但很多时候都以失败告终。天气App的API可能是付费的,AutoGPT无法获取;从网页读取的天气数据是HTML代码,AutoGPT看不懂;把网页数据转换成文本又会丢掉太多结构信息。

在严肃的企业任务场景中,对于数据、问答的准确性有极高要求,哪怕有1%的错误率也不能忍受。而大模型的幻觉问题目前难以避免,如何降低幻觉带来的错误率是一个巨大挑战。

除了技术挑战,成本是另一个拦路虎。如果基于GPT-4做一个游戏NPC,成本高达每个玩家每小时26美元,没有哪一个游戏能承受如此高的成本。

对于中国企业而言,更实际的问题是如何在AI道路上走出“第一步”:搭建一个Agent,让它成为业务流和数据资产的入口,这需要招募一个多贵的团队?2024年,一个私有化大模型的价格曾达到千万元级别,如此高昂的成本不可能在企业级场景大范围落地。

二、低代码:Agent落地的破局点

谈到拉低成本和门槛,低代码是一个被验证过的答案。靠低代码、用传统软件十分之一甚至五十分之一的成本实现数字化的故事,过去几年中并不鲜见。

那么,低代码能把AI Agent应用的成本打下来吗?

国内知名软件公司——基石协作的低代码团队织信正在做出一些实践,推出了“织信AI助手”——一个在低代码平台上使用AI构建业务应用的方式。

低代码+AI,就是Agent落地的突破口。

在营销领域,深圳某公司使用织信AI助手、织信低代码平台的互动卡片以及业务接口搭建了“AI销售帮手”,专门针对公司营销场景的痛点进行了定制化开发。

此前,该深圳公司的分销系统虽然提供了培训和使用手册,但由于功能迭代频繁,每天仍需要通过大量人工问答获取信息,效率不高,沟通成本巨大。

而“AI营销系统”集成织信搭建的销售管理系统,打通多个内部销售相关系统,为员工触达和使用数据提供了人性化入口:用自然语言询问“系统最近的出票时间是什么?”等问题,Agent就会调用接口,实时查询,并以图表形式显示相关数据。

在教育领域,浙江某高校教务中心使用织信低代码平台应用让全校的教务业务在线化,搭配上AI助理,教授、同学、行政老师都有了自己的专属AI秘书,以聊天的形式就能吩咐AI助理完成招生咨询、课程答疑、课程数据分析等大量工作。

更重要的是,用织信AI开发Agent的门槛并不高,成本也不贵。如果企业已经在织信低代码平台上开发过业务应用,其积累的业务数据已经是大模型所需的结构化数据,仅需要“一键开启”Agent能力。这个实施成本几乎可以忽略不计。

正如上述深圳公司的营销总监所言:“在AI助理搭建过程中,我们曾深入探讨并评估了多种技术手段,但是使用AI助理的一些高级功能需要一定的开发能力,这对于我们这样的非专业人员无疑构成了较高的门槛。而织信让我们可以通过低代码进行开发。”

对于大企业的业务部门以及没有产研人才的中小企业来说,这种“低代码+AI”一键开启Agent能力将会有很大的吸引力。

三、Agent时代的软件范式迁移

可能连织信自己都不会想到,5年前开启的低代码战略,会在AI时代迎来Agent的东风。

低代码的普及为AI Agent打下了良好的“系统”和“数据”基础设施。AI时代本质是在变革数据产生与数据消费的方式,Agent正在让这一切逐渐落地。

织信搭建的AI助理,除了具备大模型本身就有的常识理解、生成能力外,最重要的是能够默认打通企业的业务应用、业务数据和领域知识,让原有的传统应用一键享受AI助理的新入口形式和使用交互形式。

像织信这样在to B领域做商业智能类的Agent,毫无疑问会涉及更加复杂的数据、流程、行业Know-how,这是企业的护城河。

织信产品负责人指出:“企业最关心的不再是单纯的组织协同或业务协同,企业的业务数据和积累的行业知识才是他们真正的核心资产,这是完全不具备任何可替代性的。只有挖掘数据与行业知识的价值,企业才会真正发展。”

在企业服务这个to B的场景下做AI,绝大多数需求都是源自于客户本身。织信有着很浓厚的产品共创机制和文化。过去5年已经基于低代码平台搭建了10万多个应用,积累了大量的结构化数据。

在to B行业做AI需要高可信任性,而AI可信任性的前提就是数据的可靠性与结构化。

更进一步来看,低代码+AI推动了Agent的普及,这种人机交互式的软件开发方式有望推动软件架构的范式迁移。

比尔·盖茨就认为,Agent将彻底颠覆软件行业,将影响我们如何使用软件以及如何编写软件。

Agent范式将原本由人类主导的功能开发,逐渐迁移为以AI为主要驱动力。以大模型为技术基础设施,Agent为核心产品形态,把传统软件预定义的指令、逻辑、规则和启发式算法的任务层级演变成目标导向的智能体自主生成。

这样一来,原本的架构只能解决有限范围的任务,未来的架构则可以解决无限域的任务。

未来的软件生态,不仅是最上层与所有人交互的媒介是Agent,整个产业的发展,无论是底层技术,商业模式,中间组件,甚至是人们的生活习惯和行为都会围绕Agent来改变,这就是Agent-Centric时代的开启。

低代码+AI,无疑正是推动软件平民化的一次重要尝试。

结语:Agent的未来在企业深处

作为一名有10年经验的IT管理者,我见证了太多技术从热炒到落地的全过程。Agent目前正处在期望膨胀期的顶峰,接下来可能会进入幻灭期低谷。

但长期来看,Agent代表的方向是明确的:AI将从辅助人类的工具,演进为能够自主完成任务的代理。

最大的机会不在C端的娱乐应用,而在B端的业务流程。那些看起来枯燥、重复、繁琐的企业业务流程,才是Agent最能发挥价值的地方。

而低代码,恰恰为Agent进入企业深处提供了一条低成本、低门槛的路径。当技术专家们在争论Agent的技术实现时,企业需要的只是一个能解决实际问题的工具。

正如软件开发的演进史一样,从汇编语言到高级语言,从手工编码到低代码平台,技术总是在不断抽象和普及中创造更大价值。

Agent与低代码的结合,很可能成为AI时代企业数字化的新范式。这条路可能不像消费级应用那样引人注目,但却蕴含着更大的商业价值和社会价值。

未来已来,只是尚未均匀分布。Agent的未来,不在科技巨头的实验室里,而在千行百业的业务流程中。低代码,正在让这些业务更容易地“AI化”。