智能体产品化的关键突破:企业智能化转型的“最后一公里”如何迈过?

智能体产品化的关键突破:企业智能化转型的“最后一公里”如何迈过?

在人工智能迅猛发展的当下,智能体(Agent)成为企业数字化转型的新引擎。无论是市场分析、客户服务,还是自动化办公,智能体都被寄予厚望,期待它们能承担起繁杂任务、提升决策效率。然而,现实却远比理想复杂。多数企业在真正落地智能体方案时,面临“看得见用处,却用不起来”的尴尬局面。

当前企业的智能体困境:三座大山难以跨越

产品化断层:从SDK到产品的鸿沟

现有主流智能体解决方案大多分为三类:

- SDK类方案

提供底层工具和API接口,企业需自行开发产品化能力,周期长达6~9个月。 - 框架类方案(如Owl、Dify)

虽然结构设计良好,但缺少开箱即用的界面与业务能力,仍需大量二次开发。 - 云平台类方案(如Coze)

功能齐全但绑定云服务,存在“供应商锁定”风险,企业难以自主控制部署策略。

这种“开发工具→产品化→上线”的断层,不仅拉长了企业导入周期,也极大抬高了试错成本。

场景适配难:智能体无法一体通吃

传统智能体多为单一Agent执行单一任务,其适应性存在天然限制:

- 复杂任务无法分解协同:例如财务报告生成,需要数据分析、文档生成、图表可视化多个任务协同完成,传统Agent力不从心。

- 新增业务需重训模型:每引入一个新业务场景,都需重新配置、训练模型,耗时费力。

- 工具集成门槛高:复杂系统对接需具备专业AI团队,普通企业难以独立完成。

跨部门、跨场景的智能化协作成为企业智能化升级中的最大短板。

缺乏开箱即用能力:智能体“试不动、跑不快”

真正可用的智能体,不应只是“AI模型+几行代码”,而是具备任务调度、工具接入、数据回传与最终交付的完整闭环。

可惜的是,市面上大多数方案只停留在“开发工具”阶段,远未形成标准化、可部署、能闭环的“交付产品”,导致企业在“最后一公里”止步不前。

JoyAgent-JDGenie技术全景

端到端产品化设计

JDGenie由京东自研推出,区别于传统框架或SDK方案,它提供完整的智能体产品交付链路,包括:

- 用户界面(UI)

- 智能体调度路由器

- 专业子智能体集群

- 工具库(分析工具、可视化工具、接口API等)

- 标准化结果交付能力(PPT、图文、表格等)

这种“输入-调度-处理-交付”一体化架构,彻底解决了从需求输入到结果呈现之间的割裂问题。

不同于传统SDK或框架,JDGenie提供完整解决方案:

用户界面 → 智能体路由 → 子智能体集群 → 工具库 → 结果交付

核心组件:

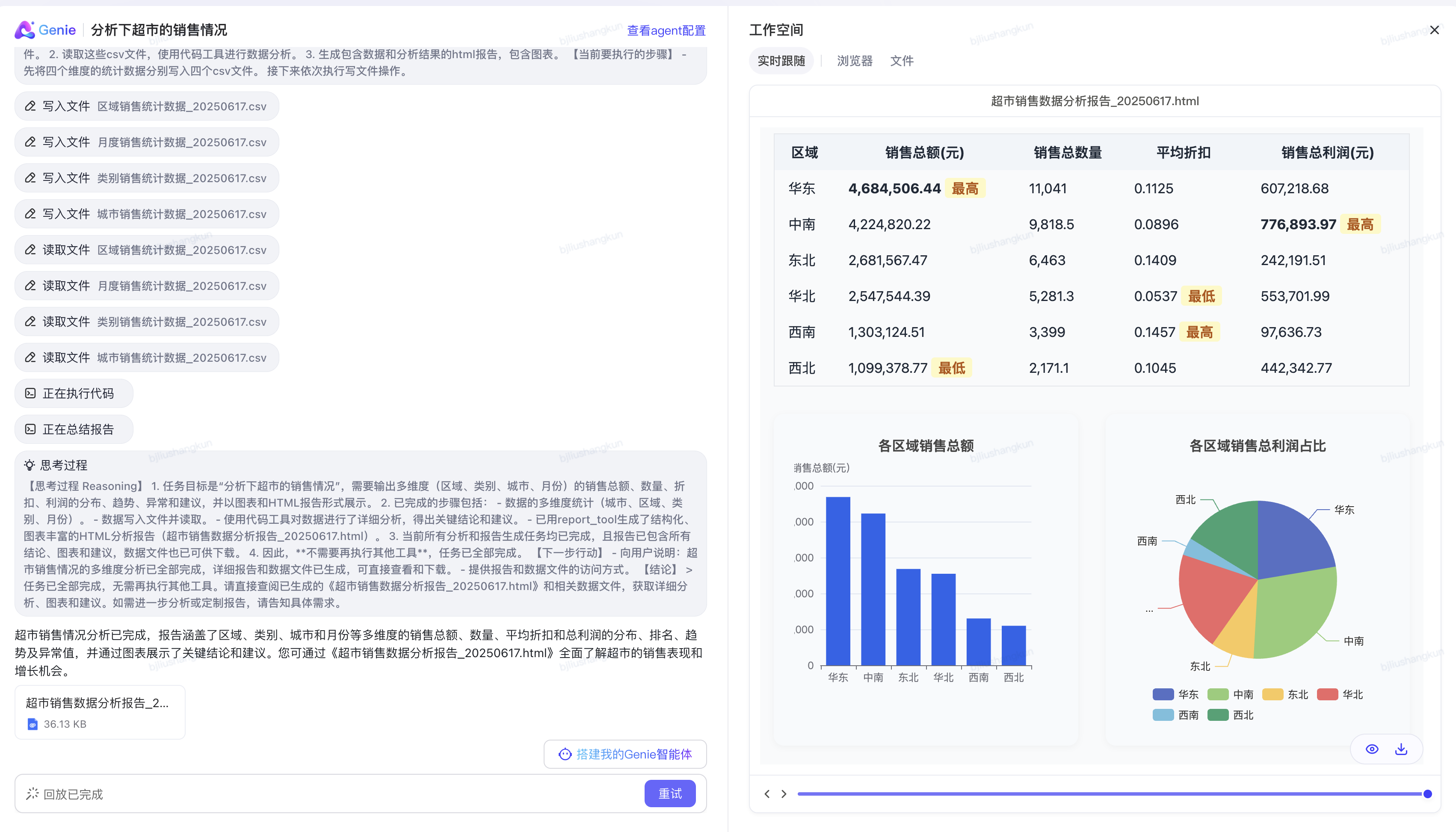

• 报告生成智能体:自动输出图文/PPT分析报告

• 代码智能体:执行数据分析脚本

• PPT智能体:专业级文档生成

• 文件智能体:跨格式内容处理

多智能体协同机制

创新性的"任务路由器+专业智能体"架构:

协同优势:

• 动态任务分配:自动匹配最优智能体

• 跨工具协作:如"旅行规划"需联动12306工具+地图服务

• 结果聚合:多智能体输出自动整合为统一交付物

应用案例:开箱即用的典型场景

跨境电商行业分析场景

- 自动调用海关数据、平台销售数据

- 生成对标报告:竞争品牌分析、热销品类走势、政策风险预警

- 输出格式:图文报告、PPT演示材料

通用报告分析

行业竞争优势分析

与框架类方案对比(如Dify/Owl)

| 维度 | JDGenie | 框架类方案 |

|---|---|---|

| 交付形态 | 完整产品 | 仅为开发框架 |

| 上线时效 | 1天 | 3-6个月 |

| 预置能力 | 10+子智能体 | 需企业自行搭建 |

| 企业案例 | 京东零售已落地 | 暂无公开案例 |

优势总结:JDGenie解决了智能体从框架到产品的“最后一公里”问题。

与协议类方案对比(如MCP)

| 维度 | JDGenie | 协议类方案(MCP) |

|---|---|---|

| 实现程度 | 完整参考实现 | 理论协议设计 |

| 工具生态 | 30+预置工具 | 工具需自行开发 |

| 文档支持 | 全链路手册 | 基础API文档 |

| 社区活跃度 | 200+日提交 | 维护不频繁 |

优势总结:JDGenie不仅定义了协议,更提供了即开即用的完整实现。

总结

技术价值

- 原子工具重组技术,开发成本降低90%

- 多智能体协同机制,支持复杂任务闭环执行

- 轻量架构设计,适配边缘计算设备部署

商业价值

- 效率革命:分析报告生成从小时级→分钟级,人力成本节省40-60%

- 决策升级:多维数据自动分析,实时洞察支持快速响应

- 生态开放:无厂商绑定,企业可灵活部署与定制