跨境协作系统文化适配:多语言环境下的业务符号隐喻与交互习惯

摘要

**

当中国工程师在协作系统里用 “齿轮” 图标表示流程运转,却发现德国同事误以为是机械故障提示;美国团队常用的 “垃圾桶” 删除符号,在日本成员眼中成了不吉利的意象 —— 这些看似微小的符号误解,正悄然吞噬着跨境协作的效率。在全球化浪潮下,企业搭建的跨境协作系统,为何会因一个图标、一句提示语引发沟通危机?不同文化对业务符号的隐喻认知,以及用户交互习惯的差异,究竟藏着多少 “隐形雷区”?本文将带您揭开跨境协作系统文化适配的神秘面纱,探寻破局之道。

一、跨境协作系统文化适配:被忽视的 “隐形桥梁”

在跨国企业办公场景中,一款功能强大的跨境协作系统,却可能因为文化适配不足而沦为 “沟通绊脚石”。文化适配并非简单的多语言翻译,而是对不同文化背景下业务符号隐喻和交互习惯的深度理解与重塑。

业务符号隐喻指的是,人们会将生活经验和文化认知投射到系统中的图标、图形、文字等符号上。比如,在西方文化中,猫头鹰常被视为智慧的象征,而在部分东方文化里,猫头鹰却与不详关联。交互习惯则体现在操作逻辑、界面布局偏好等方面,例如,欧美用户习惯从左到右的操作流程,而阿拉伯语使用者更适应从右至左的界面设计。这些差异看似细微,却会直接影响员工对系统的接受度和使用效率。

二、多语言环境下文化适配的 “三座大山”

(一)符号隐喻的文化冲突

不同文化对符号的理解差异巨大,我们可以通过表格来直观感受:

符号 | 西方文化认知 | 东方文化认知 |

孔雀 | 骄傲、自信 | 多嘴、炫耀 |

红色 | 喜庆、热情 | 警告、危险 |

三角形 | 稳定、力量 | 冲突、尖锐 |

这种认知偏差会导致用户对系统功能产生误解,甚至引发抵触情绪。

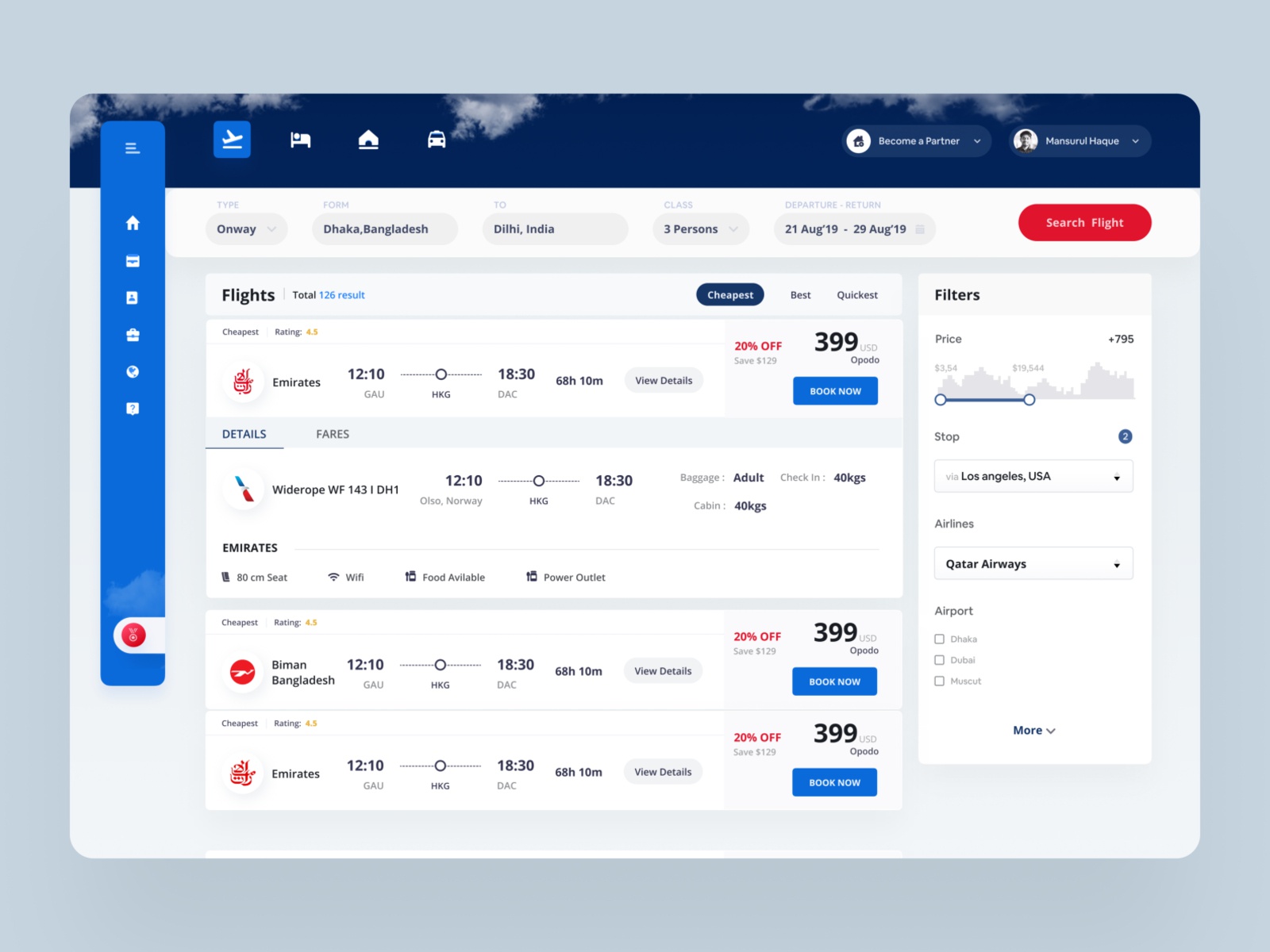

(二)交互习惯的地域差异

界面布局方面,北欧用户偏好极简风,认为留白能提升操作舒适度;而东南亚用户则更倾向信息密集型界面,觉得丰富的内容更有安全感。操作习惯上,日本用户习惯多次确认的谨慎型交互流程,美国用户则追求一键直达的高效体验。这些差异使得同一套交互设计难以满足全球用户需求。

(三)语言背后的文化密码

语言翻译不仅是词汇转换,更是文化语境的重构。例如,英文中的 “get the ball rolling” 直译为 “让球滚动起来”,但在中文语境中用 “开个好头” 更贴切。若直接翻译,非英语母语用户可能难以理解其含义,影响协作系统的使用流畅度。

三、文化适配的 “四维破局策略”

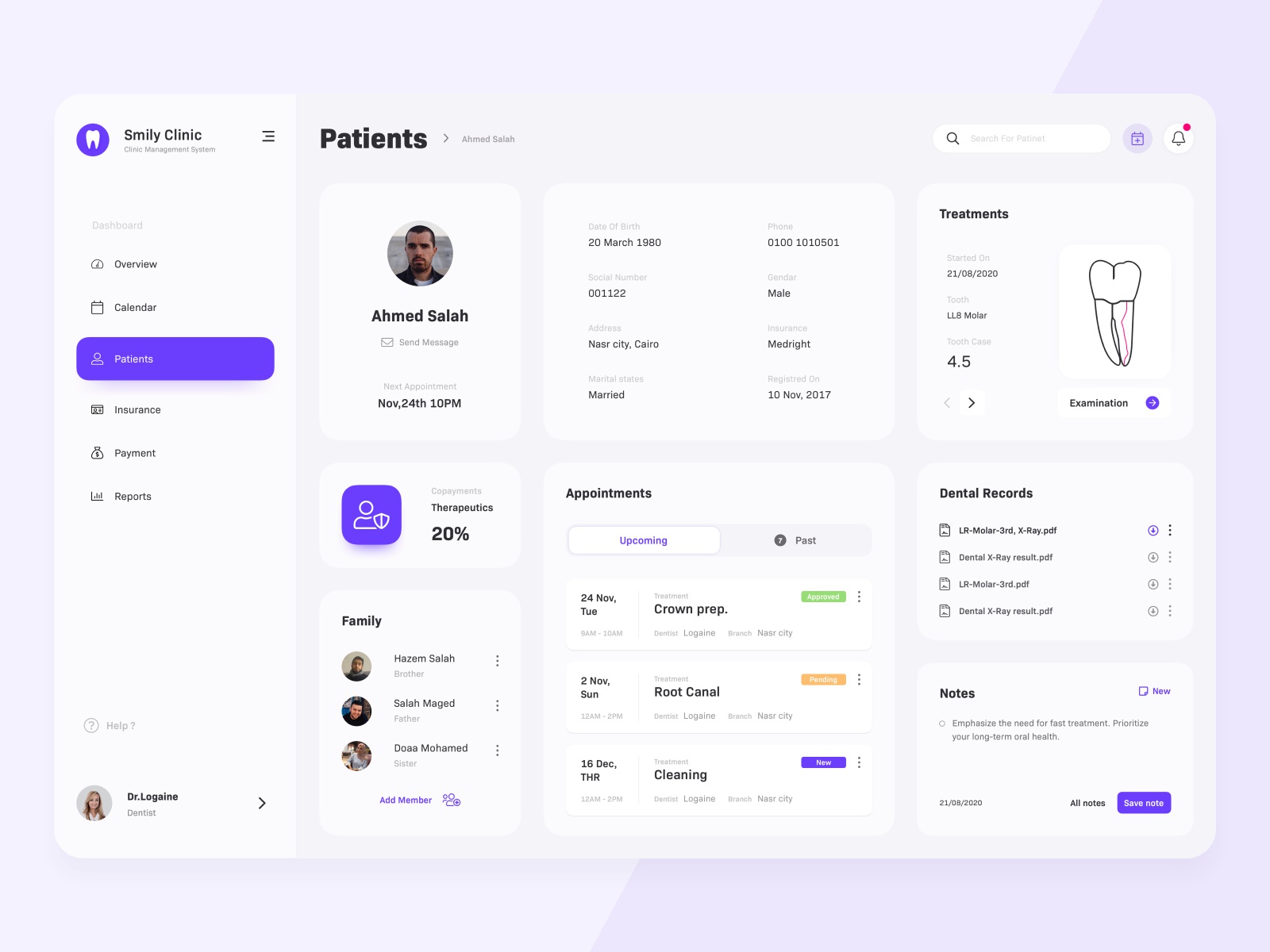

(一)建立文化符号数据库

企业可通过用户调研、文化专家访谈等方式,收集不同文化对业务符号的理解,建立专属数据库。比如,针对金融类业务符号,明确不同国家对 “保险箱”“货币符号” 等的认知差异,为系统设计提供参考。

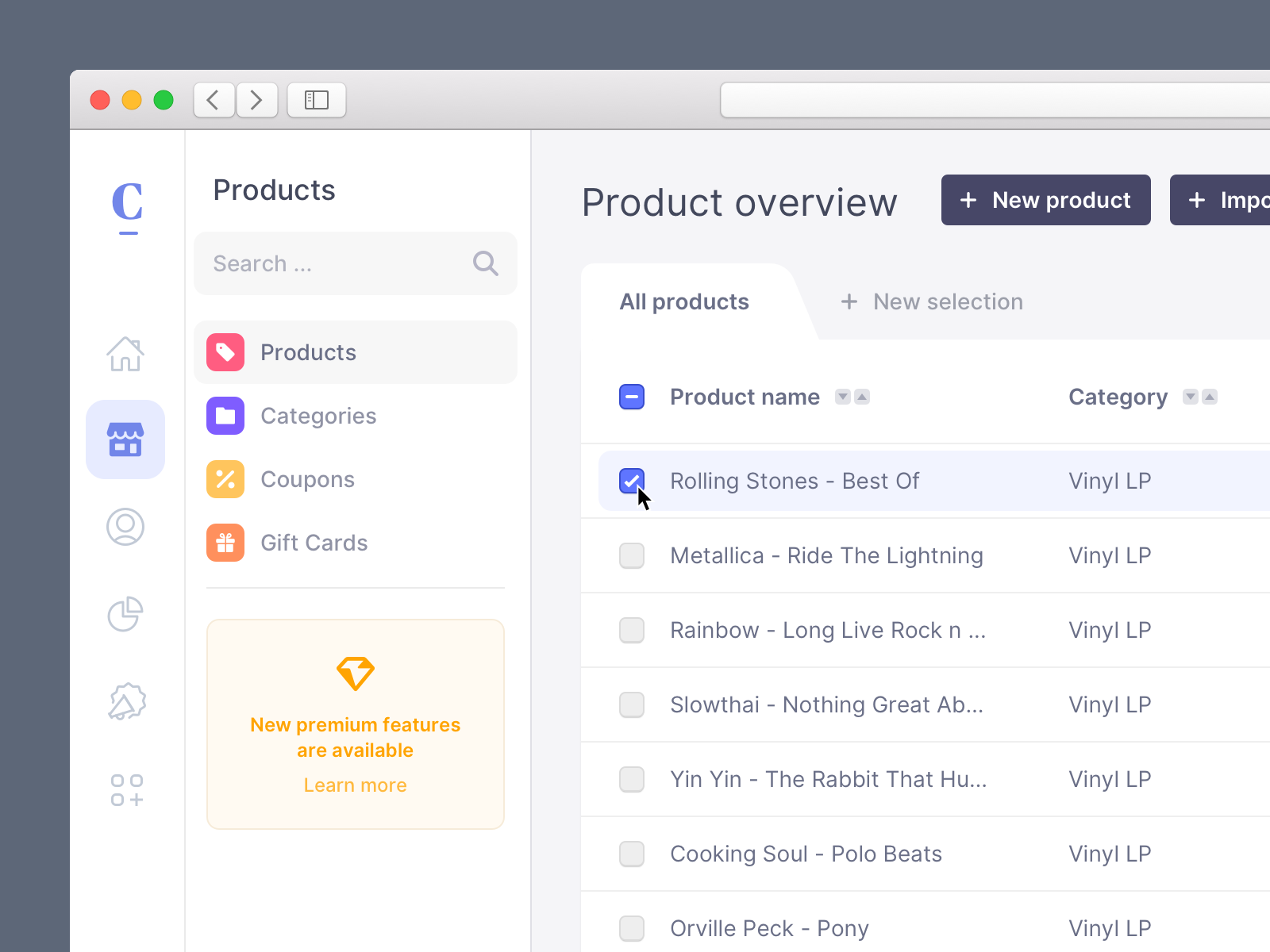

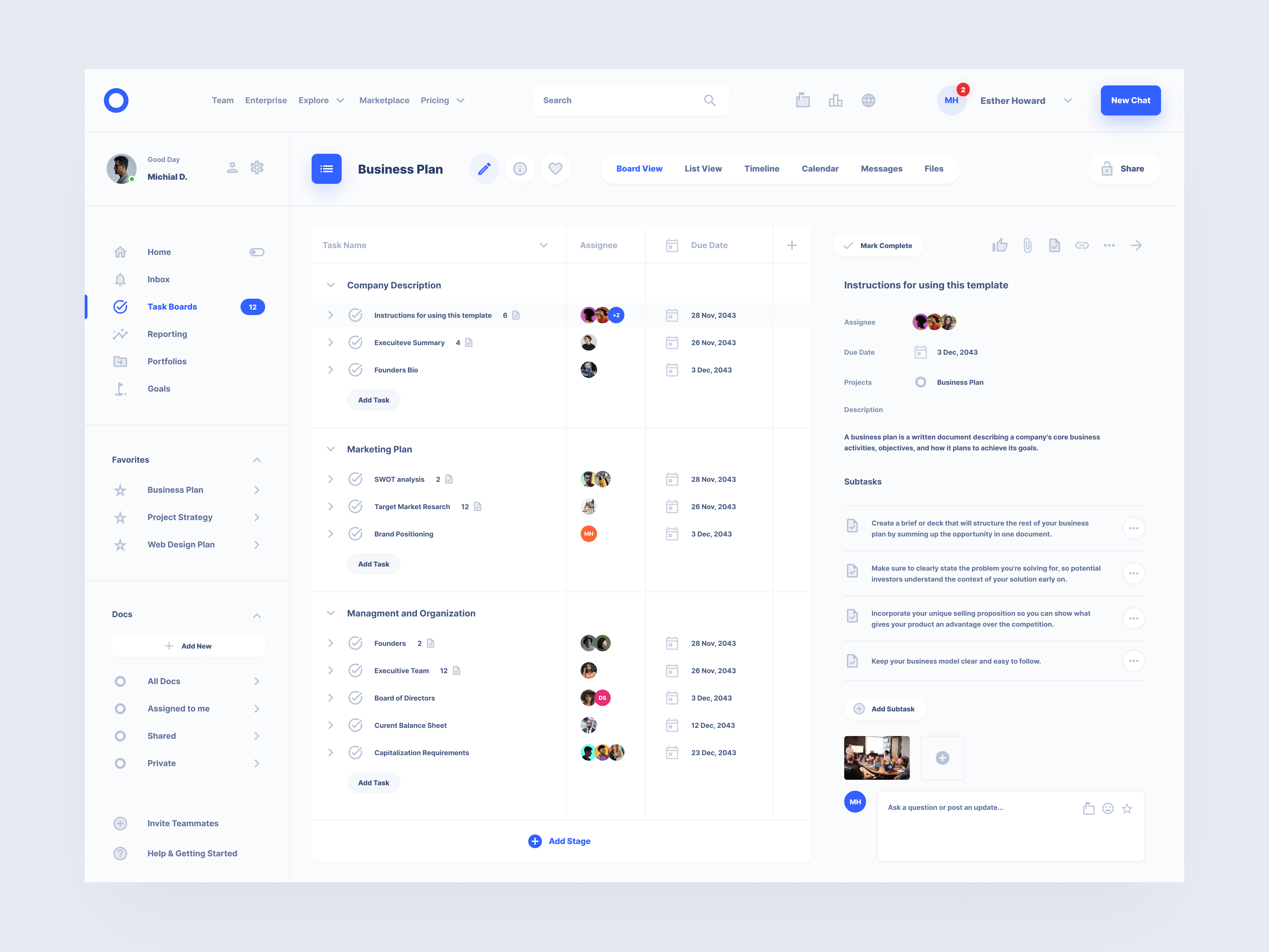

(二)分层式交互设计

采用 “基础层 + 个性化层” 的设计模式。基础层保证核心功能操作逻辑统一,个性化层则根据地域文化调整界面风格、交互流程。例如,在基础层保留通用的文件上传入口,在个性化层针对日本用户增加上传确认弹窗,针对美国用户简化上传步骤。

(三)动态语言优化机制

利用 AI 翻译技术与人工审核结合,建立语言优化机制。当系统检测到用户频繁误解某一术语时,自动标记并提交给翻译团队优化。同时,设置用户反馈入口,收集真实使用场景下的语言问题,及时调整翻译内容。

(四)用户参与式设计

邀请不同地区用户参与系统测试,通过焦点小组、可用性测试等方式,收集文化适配方面的建议。比如,在系统内测阶段,组织中美日三国员工共同体验,记录他们对符号、交互流程的反馈,针对性改进设计。

四、成功案例:某跨国科技公司的适配之路

某全球知名科技公司在推出新一代跨境协作系统时,曾因文化适配不足遭遇滑铁卢。初期版本中,“点赞” 功能使用的大拇指图标,在部分中东国家被认为是不礼貌的手势,导致当地员工使用率极低。

痛定思痛后,公司采用上述文化适配策略。首先,组建跨文化团队,收集全球 40 多个国家对常用业务符号的认知;接着,对交互流程进行分层设计,针对不同地区调整任务分配、消息提醒等功能的操作逻辑;同时,优化多语言翻译,建立实时反馈机制。改进后,系统在全球的用户满意度提升了 37%,协作效率显著提高。

总结

跨境协作系统的文化适配,是全球化背景下企业数字化转型绕不开的关键课题。从业务符号隐喻到交互习惯,每一处细节都可能成为影响协作效率的 “胜负手”。通过建立文化符号数据库、分层式交互设计、动态语言优化和用户参与式设计等策略,企业能够搭建起跨越文化鸿沟的协作桥梁。未来,随着全球化进程加速,文化适配能力将成为衡量跨境协作系统优劣的重要标准,唯有重视并做好这一点,才能让协作系统真正成为提升全球业务效率的利器。