RPC内核细节(转载)

RPC内核细节(转载)

背景

随着数据量、并发量、业务复杂度的增长,服务化是架构演进必由之路。服务化离不开RPC框架。

RPC服务化的好处

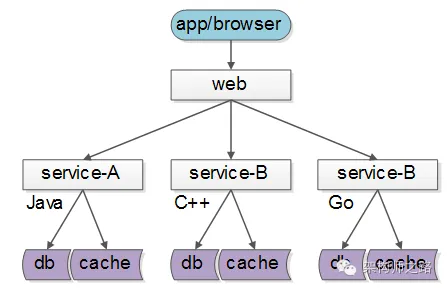

服务化的一个好处就是,不限定服务的提供方使用什么技术选型,能够实现大公司跨团队的技术解耦。

如下图所示:

- 服务A:欧洲团队维护,技术背景是Java;

- 服务B:美洲团队维护,用C++实现;

- 服务C:中国团队维护,技术栈是go;

服务的上游调用方,按照接口、协议即可完成对远端服务的调用。

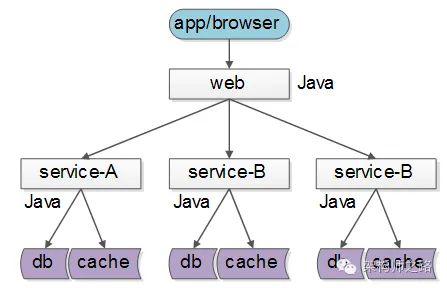

但实际上,大部分互联网公司,研发团队规模有限,大都使用同一套技术体系来实现服务:

这样的话,如果没有统一的服务框架,各个团队的服务提供方就需要各自实现一套序列化、反序列化、网络框架、连接池、收发线程、超时处理、状态机等“业务之外”的重复技术劳动,造成整体的低效。

因此,统一服务框架把上述“业务之外”的工作统一实现,是服务化首要解决的问题。

RPC框架的职责是什么?

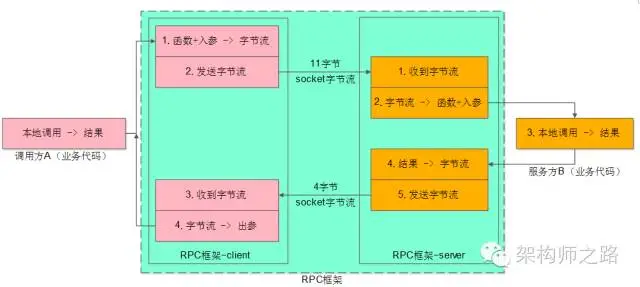

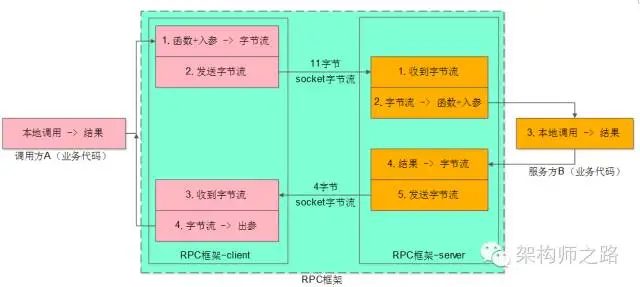

RPC框架,要向调用方屏蔽各种复杂性,要向服务提供方也屏蔽各类复杂性:

- 服务调用方client感觉就像调用本地函数一样,来调用服务;

- 服务提供方server感觉就像实现一个本地函数一样,来实现服务;

所以整个RPC框架又分为client部分与server部分,实现上面的目标,把复杂性屏蔽,就是RPC框架的职责。

如上图所示,业务方的职责是:

- 调用方A,传入参数,执行调用,拿到结果;

- 服务方B,收到参数,执行逻辑,返回结果;

RPC框架的职责是,中间大蓝框的部分:

- client端:序列化、反序列化、连接池管理、负载均衡、故障转移、队列管理,超时管理、异步管理等等;

- server端:服务端组件、服务端收发包队列、io线程、工作线程、序列化反序列化等;

序列化协议要考虑什么因素?

不管使用成熟协议xml/json,还是自定义二进制协议来序列化对象,序列化协议设计时都需要考虑以下这些因素:

- 解析效率:这个应该是序列化协议应该首要考虑的因素,像xml/json解析起来比较耗时,需要解析doom树,二进制自定义协议解析起来效率就很高;

- 压缩率,传输有效性:同样一个对象,xml/json传输起来有大量的xml标签,信息有效性低,二进制自定义协议占用的空间相对来说就小多了;

- 扩展性与兼容性:是否能够方便的增加字段,增加字段后旧版客户端是否需要强制升级,都是需要考虑的问题,xml/json和上面的二进制协议都能够方便的扩展;

- 可读性与可调试性:这个很好理解,xml/json的可读性就比二进制协议好很多;

- 跨语言:上面的两个协议都是跨语言的,有些序列化协议是与开发语言紧密相关的,例如dubbo的序列化协议就只能支持Java的RPC调用;

- 通用性:xml/json非常通用,都有很好的第三方解析库,各个语言解析起来都十分方便,上面自定义的二进制协议虽然能够跨语言,但每个语言都要写一个简易的协议客户端;

RPC-client包含下面部分:

- 序列化反序列化的部分(上图中的1、4)

- 发送字节流与接收字节流的部分(上图中的2、3)

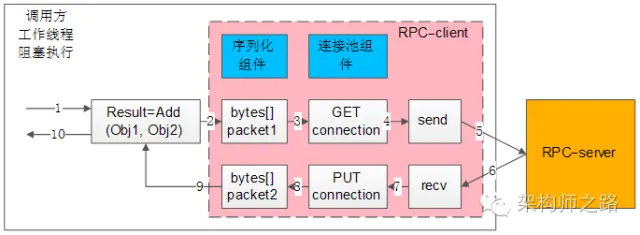

RPC-client同步调用架构如何?

所谓同步调用,在得到结果之前,一直处于阻塞状态,会一直占用一个工作线程,上图简单的说明了一下组件、交互、流程步骤:

- 左边大框,代表了调用方的一个工作线程

- 左边粉色中框,代表了RPC-client组件

- 右边橙色框,代表了RPC-server

- 蓝色两个小框,代表了同步RPC-client两个核心组件,序列化组件与连接池组件

- 白色的流程小框,以及箭头序号1-10,代表整个工作线程的串行执行步骤:

1)业务代码发起RPC调用:

Result=Add(Obj1,Obj2)

2)序列化组件,将对象调用序列化成二进制字节流,可理解为一个待发送的包packet1;

3)通过连接池组件拿到一个可用的连接connection;

4)通过连接connection将包packet1发送给RPC-server;

5)发送包在网络传输,发给RPC-server;

6)响应包在网络传输,发回给RPC-client;

7)通过连接connection从RPC-server收取响应包packet2;

8)通过连接池组件,将connection放回连接池;

9)序列化组件,将packet2反序列化为Result对象返回给调用方;

10)业务代码获取Result结果,工作线程继续往下走;

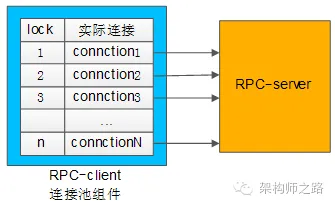

连接池组件有什么作用?

RPC框架锁支持的负载均衡、故障转移、发送超时等特性,都是通过连接池组件去实现的。

典型连接池组件对外提供的接口为:

int ConnectionPool::init(…);

Connection ConnectionPool::getConnection();

int ConnectionPool::putConnection(Connection t);

- init做了些什么?

和下游RPC-server(一般是一个集群),建立N个tcp长连接,即所谓的连接“池”。 - getConnection做了些什么?

从连接“池”中拿一个连接,加锁(置一个标志位),返回给调用方。 - putConnection做了些什么?

将一个分配出去的连接放回连接“池”中,解锁(也是置一个标志位)。

如何实现负载均衡?

连接池中建立了与一个RPC-server集群的连接,连接池在返回连接的时候,需要具备随机性。

如何实现故障转移?

连接池中建立了与一个RPC-server集群的连接,当连接池发现某一个机器的连接异常后,需要将这个机器的连接排除掉,返回正常的连接,在机器恢复后,再将连接加回来。

如何实现发送超时?

因为是同步阻塞调用,拿到一个连接后,使用带超时的send/recv即可实现带超时的发送和接收。

总的来说,同步的RPC-client的实现是相对比较容易的,序列化组件、连接池组件配合多工作线程数,就能够实现。

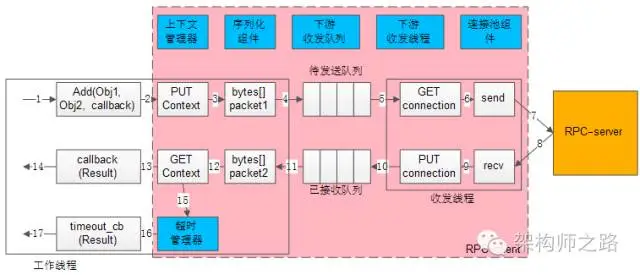

RPC-client异步调用架构如何?

所谓异步回调,在得到结果之前,不会处于阻塞状态,理论上任何时间都没有任何线程处于阻塞状态,因此异步回调的模型,理论上只需要很少的工作线程与服务连接就能够达到很高的吞吐量,如上图所示:

左边的框框,是少量工作线程(少数几个就行了)进行调用与回调

- 中间粉色的框框,代表了RPC-client组件

- 右边橙色框,代表了RPC-server

- 蓝色六个小框,代表了异步RPC-client六个核心组件:上下文管理器,超时管理器,序列化组件,下游收发队列,下游收发线程,连接池组件

- 白色的流程小框,以及箭头序号1-17,代表整个工作线程的串行执行步骤:

1)业务代码发起异步RPC调用;

Add(Obj1,Obj2, callback)

2)上下文管理器,将请求,回调,上下文存储起来;

3)序列化组件,将对象调用序列化成二进制字节流,可理解为一个待发送的包packet1;

4)下游收发队列,将报文放入“待发送队列”,此时调用返回,不会阻塞工作线程;

5)下游收发线程,将报文从“待发送队列”中取出,通过连接池组件拿到一个可用的连接connection;

6)通过连接connection将包packet1发送给RPC-server;

7)发送包在网络传输,发给RPC-server;

8)响应包在网络传输,发回给RPC-client;

9)通过连接connection从RPC-server收取响应包packet2;

10)下游收发线程,将报文放入“已接受队列”,通过连接池组件,将connection放回连接池;

11)下游收发队列里,报文被取出,此时回调将要开始,不会阻塞工作线程;

12)序列化组件,将packet2反序列化为Result对象;

13)上下文管理器,将结果,回调,上下文取出;

14)通过callback回调业务代码,返回Result结果,工作线程继续往下走;

如果请求长时间不返回,处理流程是:

15)上下文管理器,请求长时间没有返回;

16)超时管理器拿到超时的上下文;

17)通过timeout_cb回调业务代码,工作线程继续往下走;

序列化组件和连接池组件上文已经介绍过,收发队列与收发线程比较容易理解。下面重点介绍上下文管理器与超时管理器这两个总的组件。

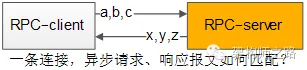

为什么需要上下文管理器?

由于请求包的发送,响应包的回调都是异步的,甚至不在同一个工作线程中完成,需要一个组件来记录一个请求的上下文,把请求-响应-回调等一些信息匹配起来。

如何将请求-响应-回调这些信息匹配起来?

这是一个很有意思的问题,通过一条连接往下游服务发送了a,b,c三个请求包,异步的收到了x,y,z三个响应包:

怎么知道哪个请求包与哪个响应包对应?

怎么知道哪个响应包与哪个回调函数对应?

可以通过“请求id”来实现请求-响应-回调的串联。

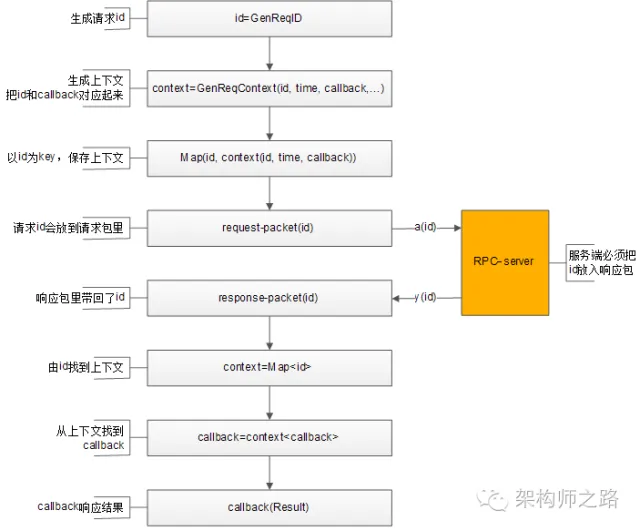

整个处理流程如上,通过请求id,上下文管理器来对应请求-响应-callback之间的映射关系:

1)生成请求id;

2)生成请求上下文context,上下文中包含发送时间time,回调函数callback等信息;

3)上下文管理器记录req-id与上下文context的映射关系;

4)将req-id打在请求包里发给RPC-server;

5)RPC-server将req-id打在响应包里返回;

6)由响应包中的req-id,通过上下文管理器找到原来的上下文context;

7)从上下文context中拿到回调函数callback;

8)callback将Result带回,推动业务的进一步执行;

如何实现负载均衡,故障转移?

与同步的连接池思路类似,不同之处在于:

- 同步连接池使用阻塞方式收发,需要与一个服务的一个ip建立多条连接;

- 异步收发,一个服务的一个ip只需要建立少量的连接(例如,一条tcp连接);

如何实现超时发送与接收?

超时收发,与同步阻塞收发的实现就不一样了:

3. 同步阻塞超时,可以直接使用带超时的send/recv来实现;

4. 异步非阻塞的nio的网络报文收发,由于连接不会一直等待回包,超时是由超时管理器实现的;

超时管理器如何实现超时管理?

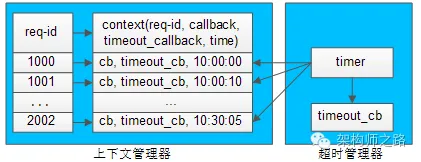

超时管理器,用于实现请求回包超时回调处理。

每一个请求发送给下游RPC-server,会在上下文管理器中保存req-id与上下文的信息,上下文中保存了请求很多相关信息,例如req-id,回包回调,超时回调,发送时间等。

超时管理器启动timer对上下文管理器中的context进行扫描,看上下文中请求发送时间是否过长,如果过长,就不再等待回包,直接超时回调,推动业务流程继续往下走,并将上下文删除掉。

如果超时回调执行后,正常的回包又到达,通过req-id在上下文管理器里找不到上下文,就直接将请求丢弃。

无论如何,异步回调和同步回调相比,除了序列化组件和连接池组件,会多出上下文管理器,超时管理器,下游收发队列,下游收发线程等组件,并且对调用方的调用习惯有影响。

异步回调能提高系统整体的吞吐量,具体使用哪种方式实现RPC-client,可以结合业务场景来选取。

参考文献

程序媛,必须知道的RPC内核细节!(第93讲,万字长文,值得收藏)