[激光原理与应用-267]:理论 - 几何光学 - 胶卷相机的组成和工作原理

胶卷相机是一种通过化学感光材料(胶卷)记录光信息的成像设备,其核心原理是利用光学镜头将外界光线聚焦到胶卷上,通过光化学反应形成潜影,再经显影定影处理得到永久影像。以下是胶卷相机的详细组成与工作原理:

一、胶卷相机的核心组成

1. 光学系统

- 镜头:

由多片透镜组成,负责将外界光线聚焦到胶卷平面。镜头性能(如焦距、光圈)直接影响成像质量:- 焦距:决定拍摄视角(广角、标准、长焦)。

- 光圈:由多片金属叶片构成的可变孔径,控制进光量(f值越小,光圈越大)。

- 镀膜:减少镜头表面反射,提高透光率。

- 快门:

控制光线照射胶卷的时间,分为机械快门和电子快门:- 机械快门:通过弹簧和齿轮驱动,常见于传统胶卷相机(如1/500秒至数秒)。

- 电子快门:通过电磁控制,精度更高(如1/4000秒)。

- B门:手动控制快门长时间开启(用于夜景或光绘)。

- 取景器:

用于构图和对焦,分为:- 旁轴取景器:通过独立窗口观察,与镜头视角存在视差(如徕卡M系列)。

- 单镜头反光取景器(SLR):通过五棱镜将镜头画面反射至目镜,实现所见即所得(如尼康FM2)。

- 腰平取景器:常见于中画幅相机,通过顶部反光镜观察(如哈苏503CW)。

2. 胶卷系统

- 胶卷类型:

- 135胶卷:35mm宽,每卷可拍摄24/36张,常见于便携相机(如佳能AE-1)。

- 120胶卷:中画幅,宽度60mm,分辨率更高(如玛米亚RB67)。

- 大画幅胶卷:4×5英寸或更大,用于专业商业摄影(如林哈夫Technika)。

- 胶卷结构:

由感光乳剂层、片基和保护层组成:- 感光乳剂:含卤化银颗粒(如AgBr),受光激发后形成潜影。

- 片基:透明聚酯或醋酸纤维,支撑乳剂层。

- 防光晕层:减少光线在胶卷内部的反射。

3. 机械与电子控制

- 过片系统:

手动或自动将胶卷从暗盒卷至另一轴,每拍摄一张移动固定距离(如35mm胶卷每格24×36mm)。 - 计数器:

显示剩余拍摄张数,分为机械式(齿轮驱动)和电子式(液晶显示)。 - 测光系统:

通过硒光电管或硫化镉光敏电阻测量环境光,指示正确曝光参数(如尼康F3的TTL测光)。 - 对焦系统:

- 手动对焦:通过取景器中的磨砂屏或裂像屏调整镜头焦距。

- 自动对焦:少数后期胶卷相机配备(如佳能EOS 1V的超声波马达对焦)。

4. 机身与暗盒

- 机身:

提供光学系统、胶卷和机械结构的支撑,需完全避光以防止胶卷曝光。 - 暗盒:

存储未曝光胶卷,拍摄后胶卷被卷入另一个暗盒或回卷至原盒(如135胶卷的塑料暗盒)。

二、胶卷相机的工作原理

1. 拍摄前准备

- 装胶卷:

打开相机后盖,将胶卷暗盒插入左侧槽位,拉出胶卷头固定在右侧卷片轴上,关闭后盖后过片至第一张。 - 设置参数:

根据光线条件调整光圈(f/2.8-f/16)、快门速度(1/1000秒至数秒)和ISO(胶卷感光度,如ISO 100、400)。

2. 曝光过程

- 光线进入:

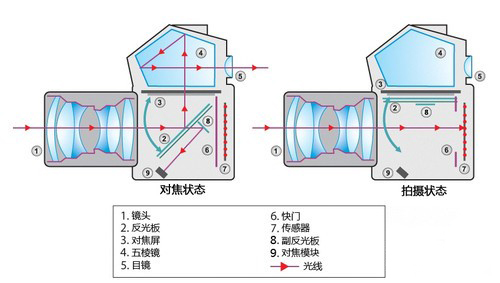

按下快门按钮,反光镜抬起(SLR相机),快门帘打开,光线通过镜头聚焦到胶卷平面。 - 光化学反应:

胶卷上的卤化银颗粒吸收光子,发生还原反应生成银原子(Ag⁺ + e⁻ → Ag),形成不可见的潜影。 - 曝光控制:

曝光时间由快门速度决定,进光量由光圈大小调节,二者共同影响潜影密度(曝光不足或过度会导致影像发暗或过亮)。

3. 胶卷前进

- 拍摄完成后,通过过片手柄或马达将胶卷卷至下一帧,同时快门复位,准备下一次曝光。

4. 后期处理

- 显影:

将曝光后的胶卷浸入显影液(如D-76),潜影中的银原子被还原为黑色金属银,形成负像(暗部为银颗粒,亮部透明)。 - 定影:

用定影液(如海波)去除未曝光的卤化银,使影像稳定。 - 水洗与干燥:

冲洗掉化学药剂残留,晾干后得到可长期保存的负片。 - 放大或扫描:

- 传统放大:通过放大机将负片投影到相纸,经显影定影得到正像照片。

- 数字扫描:用胶片扫描仪将负片转换为数字文件,便于后期处理和分享。

三、胶卷相机的特点与局限

1. 优势

- 画质表现:

胶卷的动态范围(明暗细节)和色彩还原度常被认为优于早期数码传感器(如柯达Portra系列胶卷的肤色表现)。 - 分辨率潜力:

大画幅胶卷(如8×10英寸)的分辨率远超普通数码相机,适合商业印刷。 - 仪式感与收藏价值:

手动操作过程和实体照片的触感赋予摄影独特的艺术体验。

2. 局限

- 成本高:

胶卷、显影定影药剂和相纸需持续投入,单张成本(含后期)通常高于数码摄影。 - 操作复杂:

需手动设置参数、估算曝光,且无法即时查看结果(需通过测光表辅助)。 - 存储与退色:

胶卷需避光保存,长期存放可能因化学变质导致影像褪色或发黄。

四、经典胶卷相机推荐

- 入门级:佳能AE-1(自动曝光)、奥林巴斯OM-1(轻便便携)。

- 专业级:尼康F3(耐用可靠)、哈苏503CW(中画幅标杆)。

- 特殊用途:徕卡M6(旁轴街拍)、林哈夫Technika(大画幅风光)。

五、胶卷是如何感受不同的颜色的?

胶卷通过其独特的感光乳剂层和化学成分设计,能够区分并记录不同颜色的光线,这一过程主要依赖于分层感光技术和染料耦合原理。以下是胶卷感受颜色的详细机制:

1、胶卷的分层结构:三原色分离记录

现代彩色胶卷(如柯达Portra、富士Provia)通常采用多层乳剂结构,每层对特定颜色敏感,通过分层记录实现色彩还原。典型结构如下:

- 顶层(感蓝层):

- 感光物质:含溴化银(AgBr)颗粒,表面涂有黄色滤光染料(如硬脂酸银)。

- 作用:吸收蓝光(波长400-500nm),激发溴化银颗粒发生光化学反应,形成潜影。

- 黄色染料:过滤掉蓝光以外的光线(如绿光、红光),防止它们干扰下层感光。

- 中层(感绿层):

- 感光物质:溴化银颗粒,掺杂绿色敏化染料(如菁类染料)。

- 作用:吸收绿光(波长500-600nm),同时允许红光和少量蓝光透过(但蓝光已被顶层吸收)。

- 设计特点:感绿层通常位于中间,以平衡绿光与红光的记录。

- 底层(感红层):

- 感光物质:溴化银颗粒,掺杂红色敏化染料(如菁类或噁嗪类染料)。

- 作用:吸收红光(波长600-700nm),形成对红光的潜影。

- 支持层:底层下方可能有透明片基和抗光晕层,防止光线反射干扰。

2、潜影形成:光子激发银原子

当光线照射胶卷时,各层乳剂中的溴化银颗粒发生以下反应:

- 光子吸收:特定波长的光子被对应层的敏化染料吸收,能量传递给溴化银晶体。

- 电子释放:溴化银(AgBr)分解为银离子(Ag⁺)和电子(e⁻)。

- 潜影核形成:电子与银离子结合,生成微小的银原子(Ag),这些银原子聚集形成“潜影核”(不可见,但为后续显影提供反应中心)。

关键点:

- 每层仅对特定颜色敏感,因此蓝光仅在顶层形成潜影,绿光在中层,红光在底层。

- 不同颜色的光线强度决定各层潜影的密度(银原子数量),从而记录色彩信息。

3、显影过程:潜影转化为可见影像

拍摄后,胶卷需经过化学显影处理,将潜影转换为可见的彩色影像:

- 黑白显影剂(如米吐尔):

- 优先与潜影核附近的溴化银反应,将未曝光的银离子还原为金属银(形成黑色银颗粒)。

- 曝光越强的区域(如亮部),潜影核越多,显影后银颗粒越密集,颜色越深。

- 彩色显影剂(如CD-3、CD-4):

- 在还原银的同时,与显影剂氧化产物结合,生成彩色染料(青、洋红、黄)。

- 染料生成规律:

- 感蓝层:生成黄色染料(与蓝光互补,吸收蓝光,反射绿光和红光)。

- 感绿层:生成洋红色染料(吸收绿光,反射蓝光和红光)。

- 感红层:生成青色染料(吸收红光,反射蓝光和绿光)。

- 定影与漂白:

- 定影液去除未曝光的溴化银,防止后续反应。

- 漂白液将金属银转化为可溶性银盐,洗去后仅保留彩色染料层。

4、色彩还原原理:减色法混合

最终胶卷上的染料层通过减色法混合颜色:

- 黄色染料(感蓝层):反射绿光+红光 → 视觉感知为黄色。

- 洋红色染料(感绿层):反射蓝光+红光 → 视觉感知为洋红色。

- 青色染料(感红层):反射蓝光+绿光 → 视觉感知为青色。

色彩叠加效果:

- 当三层染料按不同密度组合时,可还原出自然界中的所有颜色。例如:

- 红色:感红层青色染料少(透射红光),感绿层洋红色染料多(吸收绿光),感蓝层黄色染料多(吸收蓝光)→ 仅红光透过。

- 绿色:感绿层洋红色染料少(透射绿光),其他两层染料多(吸收红光和蓝光)→ 仅绿光透过。

5、特殊设计:提升色彩准确性

- 层间隔离:

- 各层之间涂有透明隔层(如明胶),防止染料扩散或光线串扰。

- 抗光晕层:

- 在片基背面涂吸光材料,减少强光在胶卷内部的反射,避免色彩失真。

- 掩蔽染料:

- 部分胶卷在显影后残留微量黄色染料,用于中和底层青色染料的偏蓝倾向,提升肤色还原。

6、与数码传感器的对比

| 特性 | 胶卷 | 数码传感器 |

|---|---|---|

| 感光方式 | 化学分层感光(减色法) | 电子感光(加色法,RGB滤色片) |

| 色彩记录 | 三层独立记录三原色 | 单层通过滤色片分离RGB信号 |

| 动态范围 | 高(尤其暗部细节) | 依赖传感器技术(现代数码已接近胶卷) |

| 色彩过渡 | 自然柔和(化学渐变) | 可能需后期处理(数码量化阶梯) |

结语

胶卷对颜色的感知是光学、化学与材料科学的精妙结合。通过分层感光、潜影形成和染料耦合,胶卷将瞬息万变的光线转化为永恒的彩色影像。尽管数码技术已占据主流,但胶卷的色彩层次感和独特质感仍使其成为摄影艺术中不可或缺的媒介——每一次曝光,都是一场光与化学的诗意对话。