OSPF 的工作过程、Router ID 机制、报文结构

视频版讲解>>>>>>>>>>>>>>路由协议深度解析:从静态路由到 OSPF 实战

一、回顾静态路由:拓扑与核心逻辑

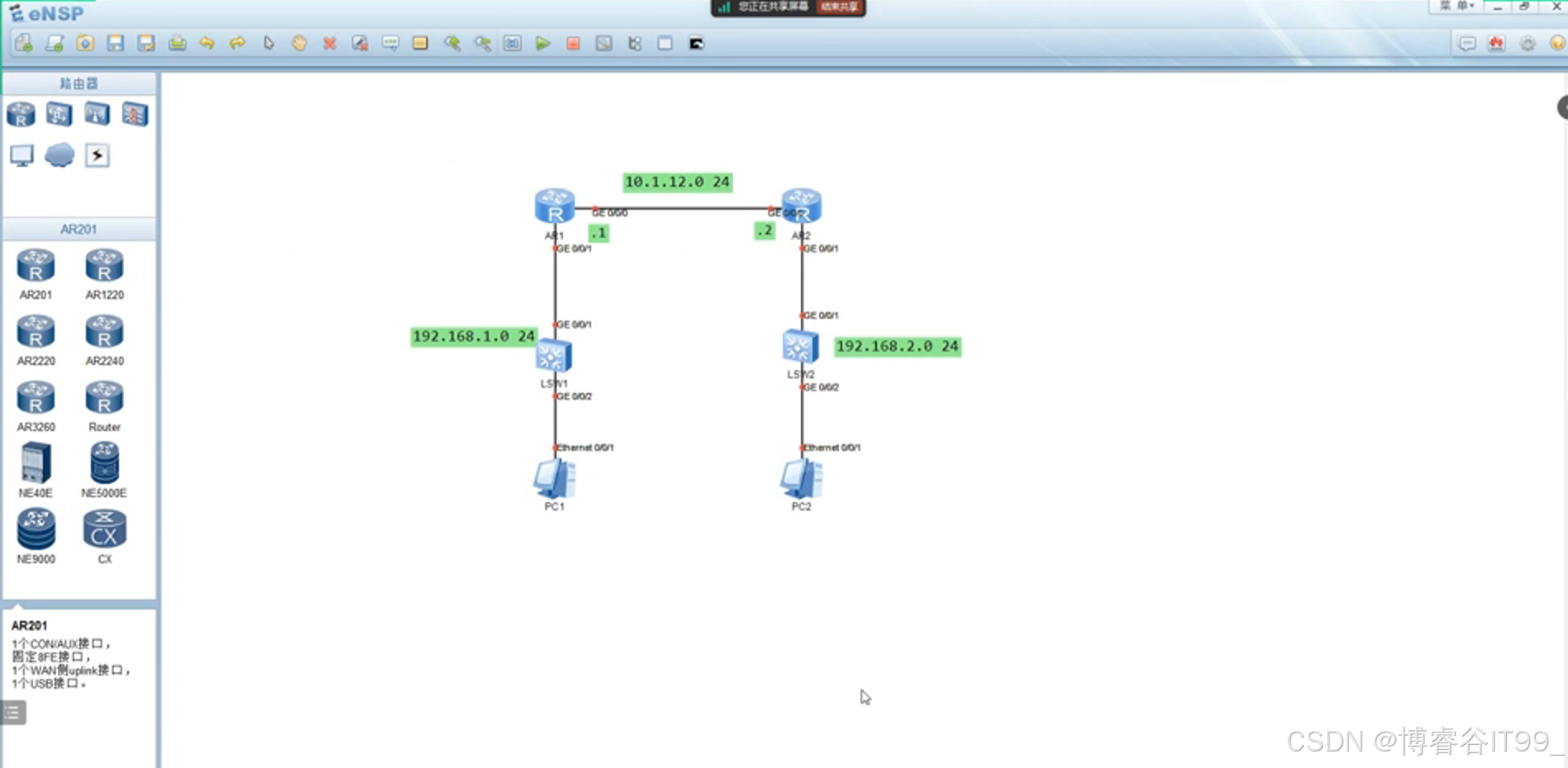

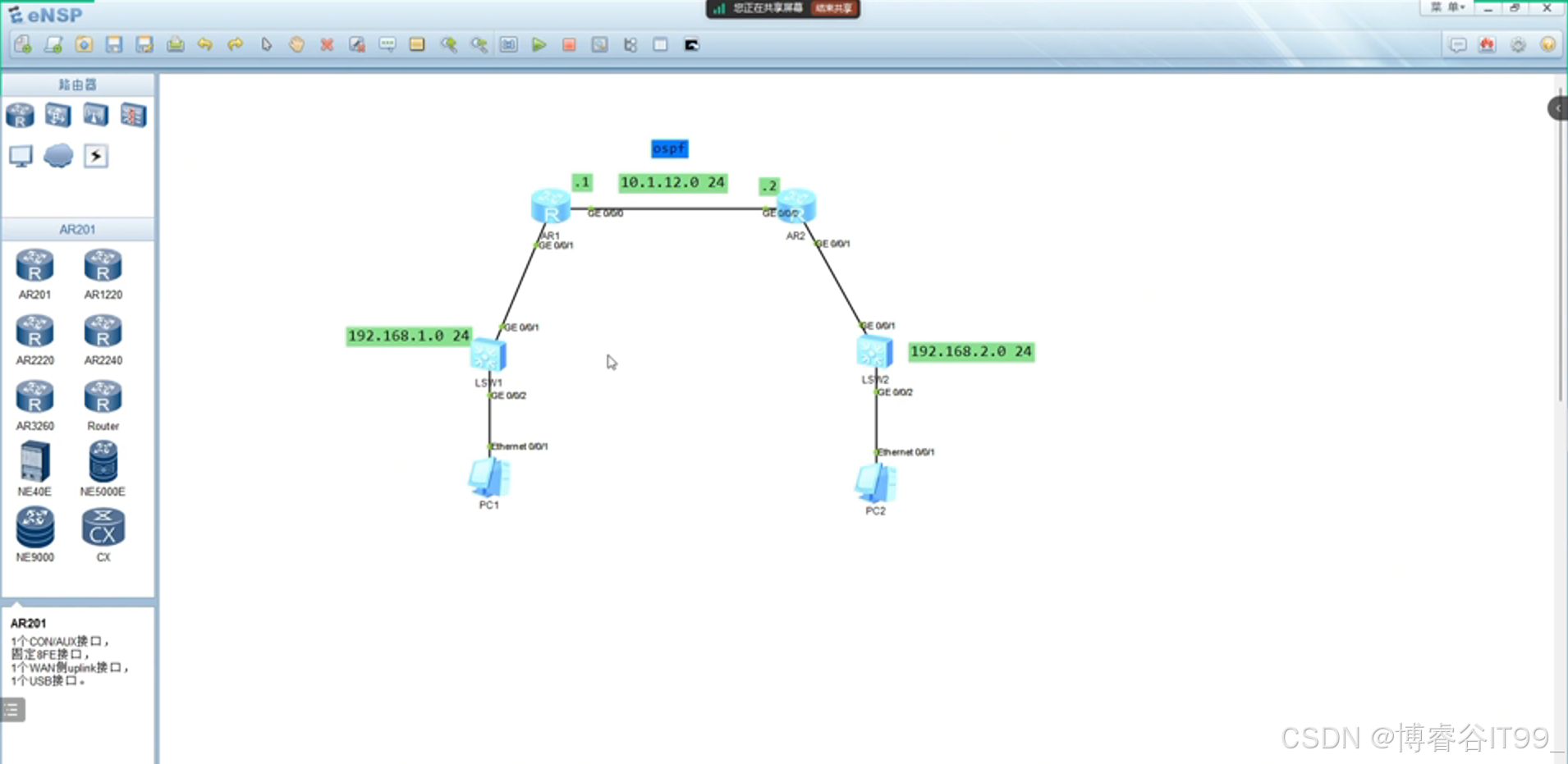

我们先回到上周讲解的拓扑图,这张图是理解静态路由的核心载体 —— 路由器作为网段分割的核心设备,而两台交换机仅用于扩展端口,不具备分割网段的功能,因此全网可简化为三个网段。默认情况下,PC1 与 PC2 处于不同网段,无法直接互通;要实现二者通信,需在 R1 上配置指向 PC2 所在网段的静态路由,同时在 R2 上配置指向 PC1 所在网段的静态路由,通过手工指定 “目的网段 + 下一跳” 的方式,构建跨网段转发路径。

二、静态路由的局限性:为何需要动态路由?

静态路由虽能实现基础互通,但在实际网络中存在不可忽视的问题,无法满足复杂场景需求:

1.手工配置易出错:所有路由需管理员逐台设备配置,网络规模越大,配置条目越多,输错网段、下一跳的概率越高;

2.大型网络配置复杂:若网络包含数十台路由器、上百个网段,需维护的静态路由条目呈指数级增长,后期运维成本极高;

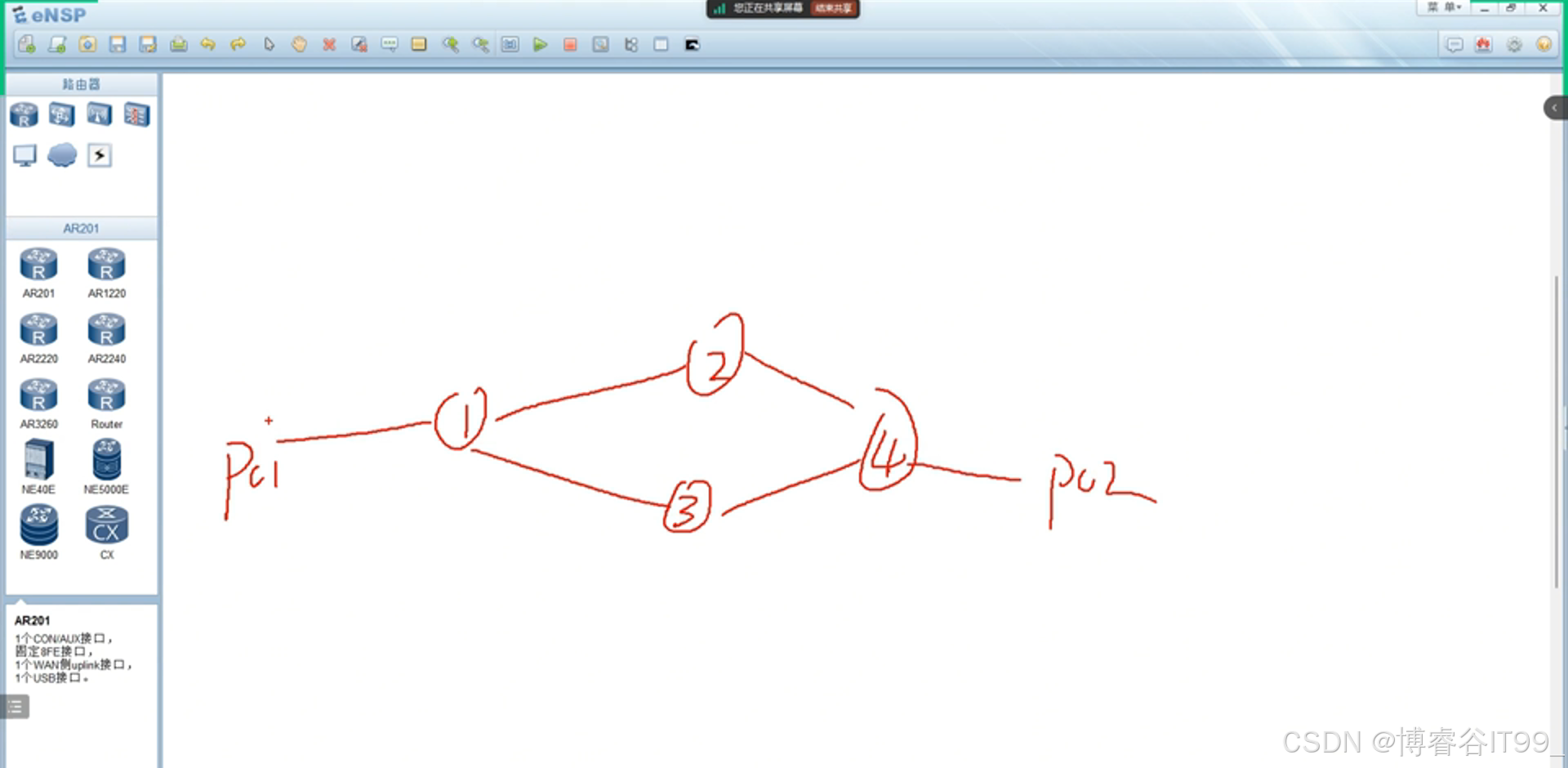

3.无法动态适应网络变化:以 “R1→R2→PC2” 为主路径、“R1→R3→PC2” 为备份路径为例,若 R2 与 PC2 之间的链路(如 R2-R4 链路)故障,R1 仅能检测到 “下一跳 R2 可达”,仍会将流量发往 R2,导致数据丢失 ——R1 无法感知 R2 后端的链路故障,无法自动切换到备份路径。

不过静态路由并非完全无用:在小型网络(如仅 2-3 台路由器)或固定网络出口场景(如企业仅一条专线连外网)中,因其 “配置简单、无协议开销” 的特点,仍有广泛应用(后续讲解 NAT 时会进一步展开)。

三、动态路由协议:核心特点与分类

静态路由的痛点,正是动态路由协议的优势所在 —— 无需手工配置路由,能自动感知网络变化并调整转发路径。

3.1 动态路由协议的核心优势

1.自动计算路由:无需管理员指定 “目的网段 + 下一跳”,协议会基于网络拓扑自动生成路由条目;

2.动态适配拓扑变化:当链路故障、新增设备或网段时,协议能实时检测变化,自动更新路由表,确保流量始终走最优路径。

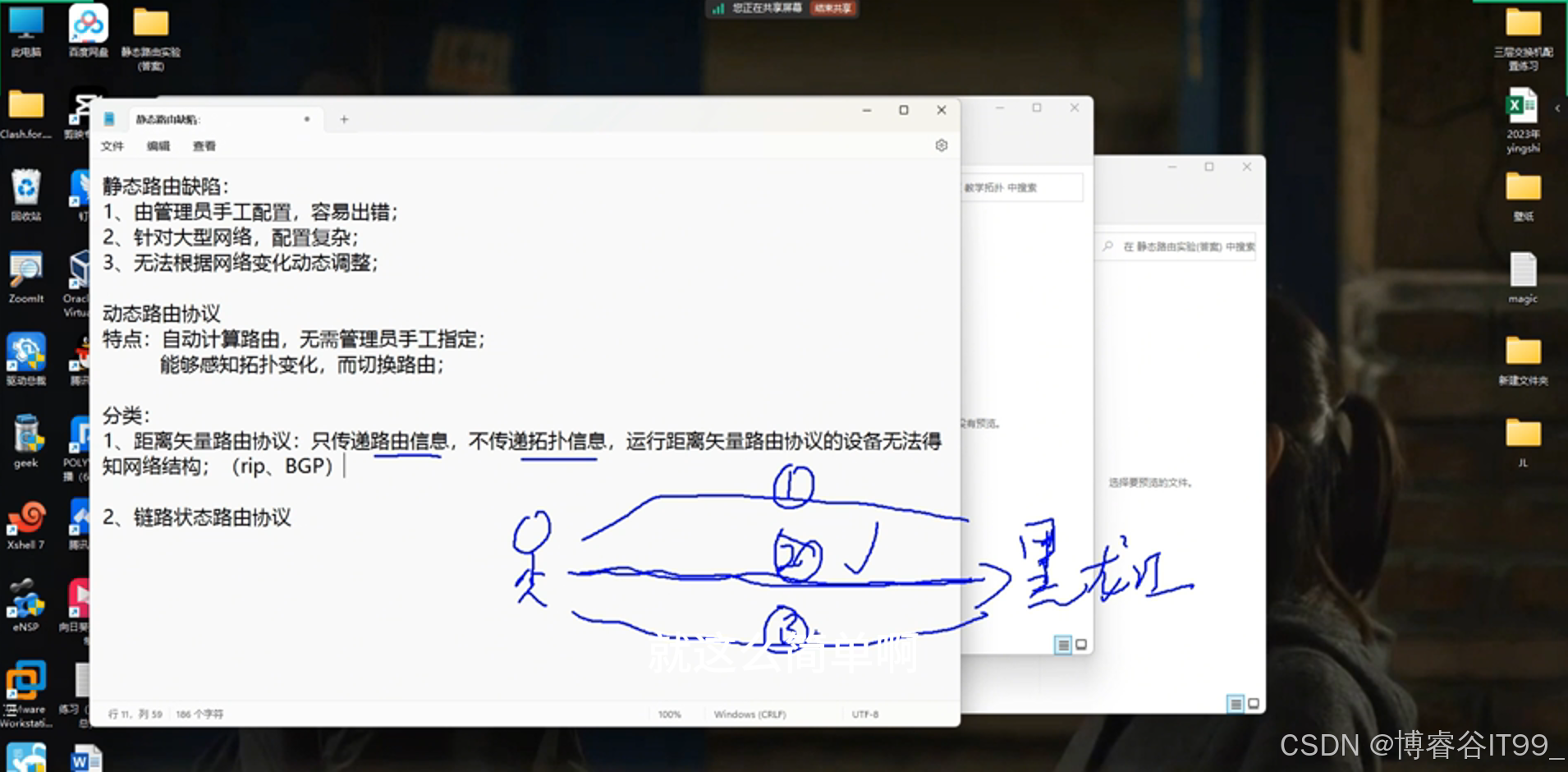

3.2 按工作机制分类:距离矢量 vs 链路状态

动态路由协议按算法可分为两类,核心区别在于 “是否传递全网拓扑信息”:

(1)距离矢量路由协议(如 RIP、BGP)

仅传递路由信息(目的网段、距离、下一跳),不传递拓扑信息,因此运行该协议的设备 “无法得知全网结构”。

通俗类比:去黑龙江时,打开地图仅搜索 “黑龙江” 的几条候选路径,选标注 “最短” 的一条就出发 —— 但地图可能不是最新版(未标注新修道路或某条路已封闭),最终选的路径可能不是最优的。

(2)链路状态路由协议(如 OSPF、IS-IS)

既传递路由信息,也传递拓扑信息(全网设备、链路连接关系),运行该协议的设备 “能构建完整的全网拓扑图”。

通俗类比:去黑龙江前,先下载 “全国完整交通地图”(包含所有道路、桥梁、隧道的实时状态),再基于地图遍历所有可能路径,选出真正最优的一条 —— 因考虑了全网信息,不会出现 “选到无效路径” 的问题。

注:BGP 虽属于距离矢量协议,但因应用场景特殊(多用于跨自治系统路由),IA 阶段暂不深入,重点聚焦链路状态协议中的 OSPF。

四、OSPF 实战:链路状态路由协议的核心解析

OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先协议)是 IA 阶段唯一需要掌握的动态路由协议,其名字已点明核心特性:“开放式”(协议标准公开,所有厂商设备支持)、“最短路径优先”(基于全网拓扑计算最优路径)。

4.1 OSPF 的工作过程:三步自动构建路由表

OSPF 的核心目标是 “自动生成路由表”,整个过程无需人工干预,仅需基础配置即可触发,分为三个关键步骤:

步骤 1:建立 OSPF 邻居关系

两台运行 OSPF 的路由器(如 R1 和 R2)初始 “互不认识”,需先通过发送 Hello 报文 建立邻居关系 ——Hello 报文会携带 “OSPF 版本、区域 ID、Router ID” 等信息,确认对方是否为 “同一区域的 OSPF 设备”,完成初步 “认识”。

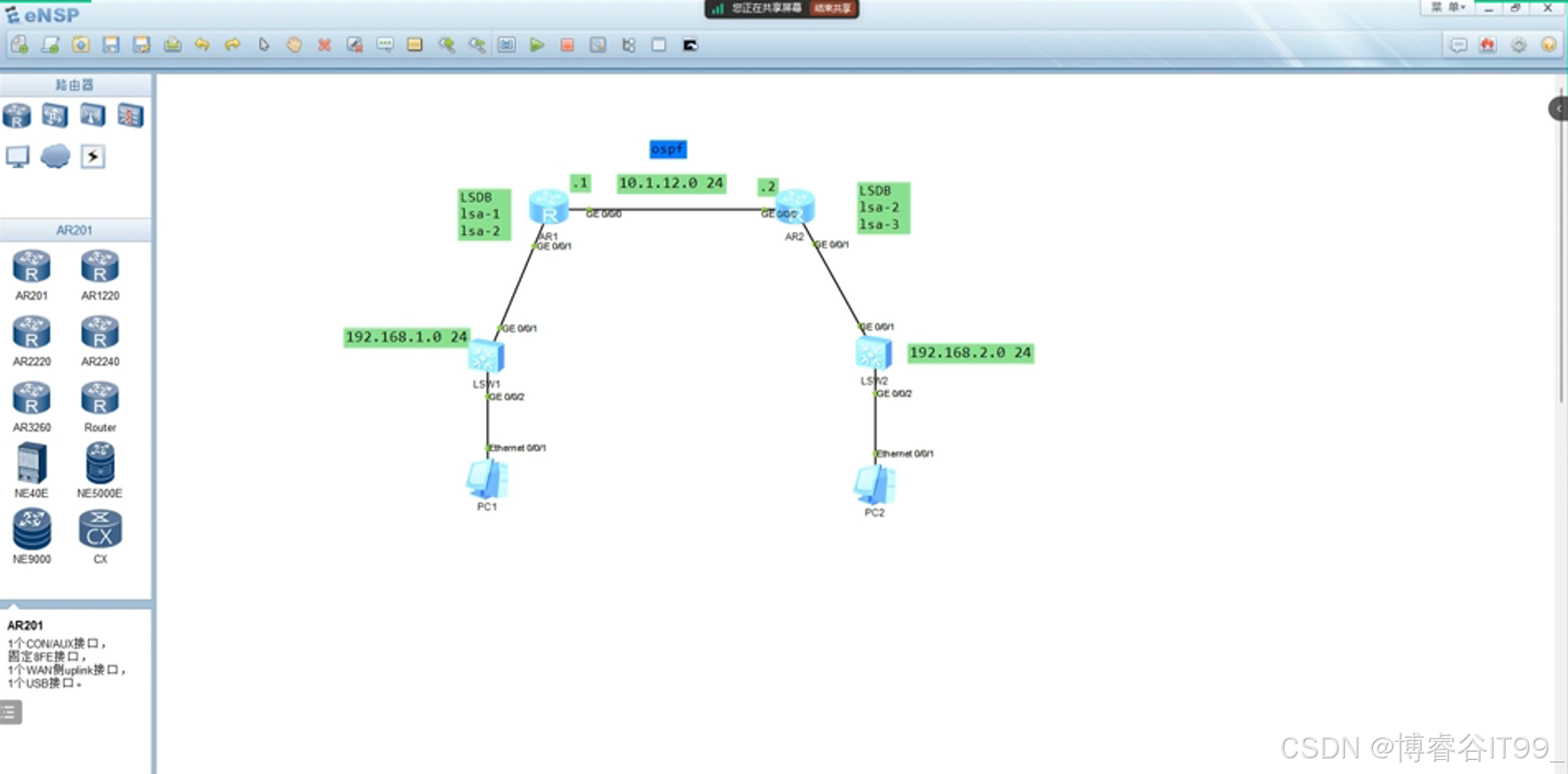

步骤 2:同步 LSDB(链路状态数据库)

邻居关系建立后,路由器会开始传递核心信息 ——LSA(链路状态通告),并同步各自的 LSDB(链路状态数据库):

LSDB:每台 OSPF 路由器都有的 “数据库”,存储全网的路由信息和拓扑信息,相当于 “全网拓扑地图”;

LSA:承载信息的 “载体”,每台路由器会生成包含自身直连网段、邻居信息的 LSA,通过 LSA 与邻居交换信息;

同步逻辑:邻居间互相发送 LSA,“你没有的我发给你,我没有的你发给我”,最终让所有邻居的 LSDB 完全一致(即 “同频”)。

步骤 3:SPF 算法计算最优路由

LSDB 同步完成后,每台 OSPF 路由器会自动执行 SPF(最短路径优先)算法:基于同步后的 LSDB(全网拓扑图),计算去往每个网段的 “最短路径”,并将最优路由条目写入自身路由表 —— 至此,OSPF 构建路由表的任务完成,后续数据转发可直接基于路由表进行。

4.2 OSPF 报文:驱动协议运行的 “核心载体”

OSPF 的所有工作过程(建立邻居、同步 LSDB、更新路由)都依赖报文实现,需重点掌握 “报文结构” 和 “核心报文类型”。

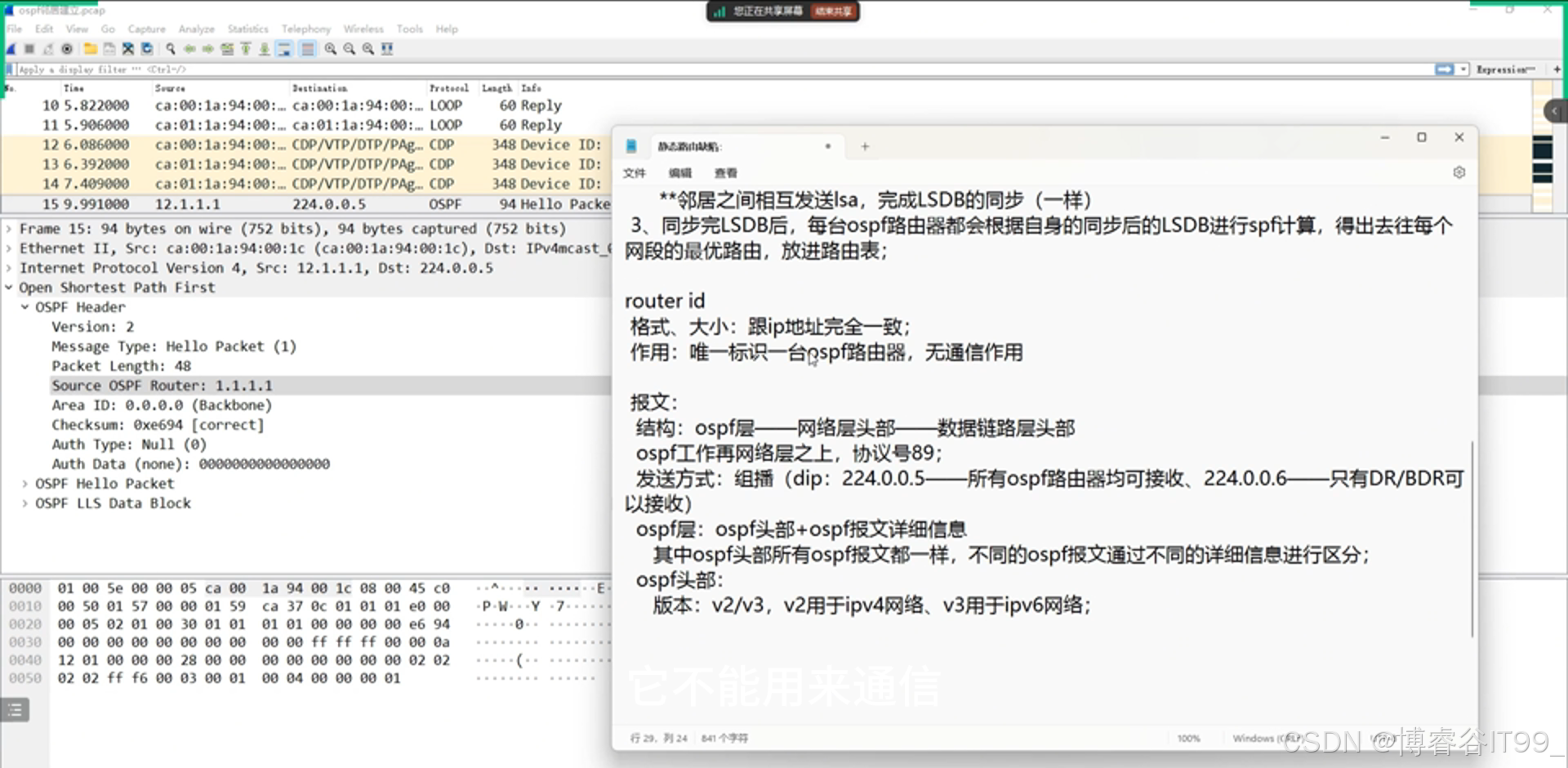

(1)报文三层结构

OSPF 报文工作在 “网络层之上”,自上而下分为三层,各层功能明确:

1.以太网层(数据链路层):包含源 MAC、目的 MAC,用于局域网内设备间的报文转发;

2.IP 层(网络层):包含源 IP、目的 IP,且 IP 头部的 “协议号” 为 89(用于标识上层为 OSPF 协议,需重点记忆,常考);

3.OSPF 层:所有 OSPF 报文的核心,分为 “OSPF 头部” 和 “报文详细内容”—— 所有类型的 OSPF 报文共用相同的 OSPF 头部,仅 “详细内容” 不同。

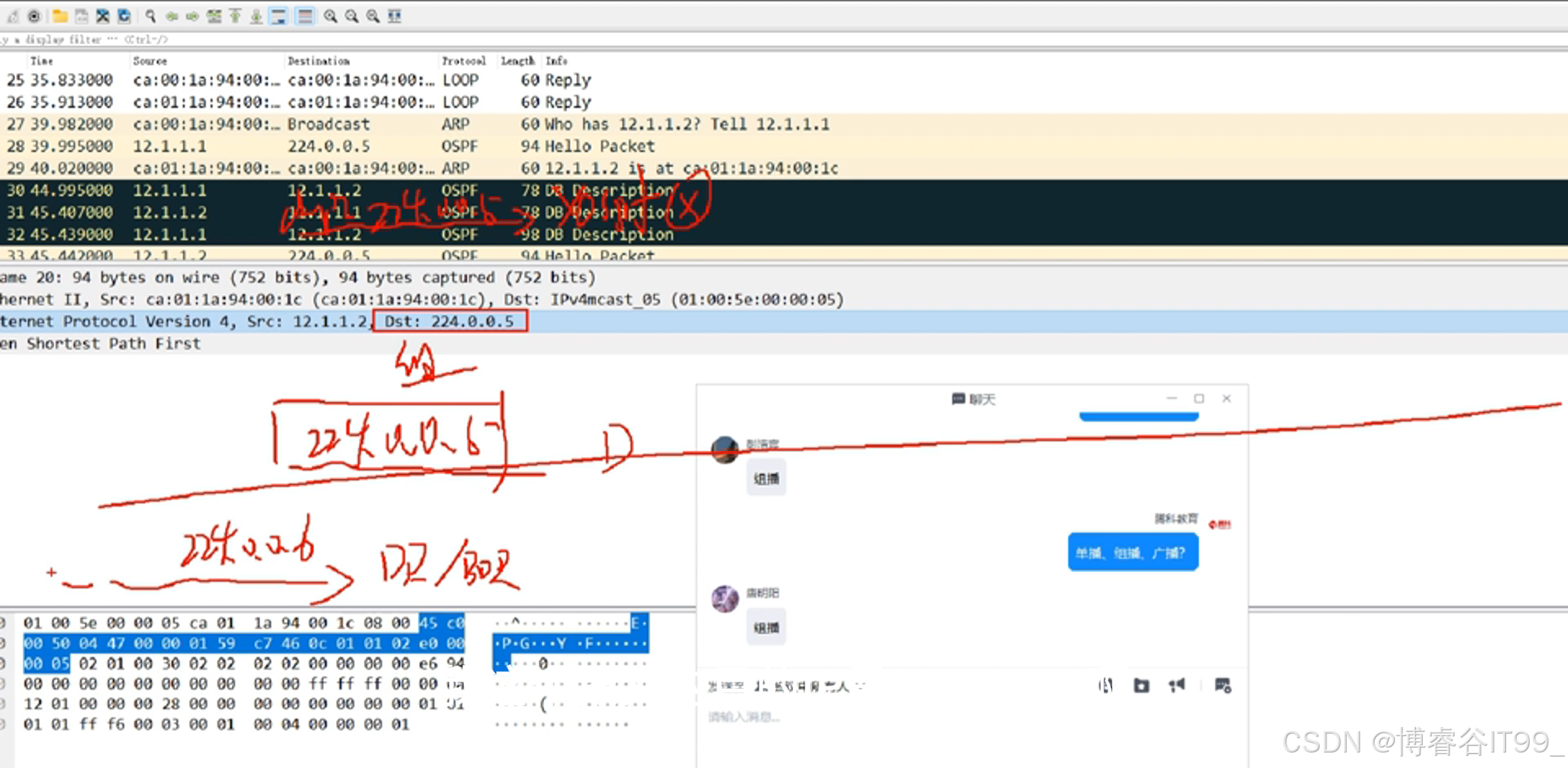

(2)核心报文类型

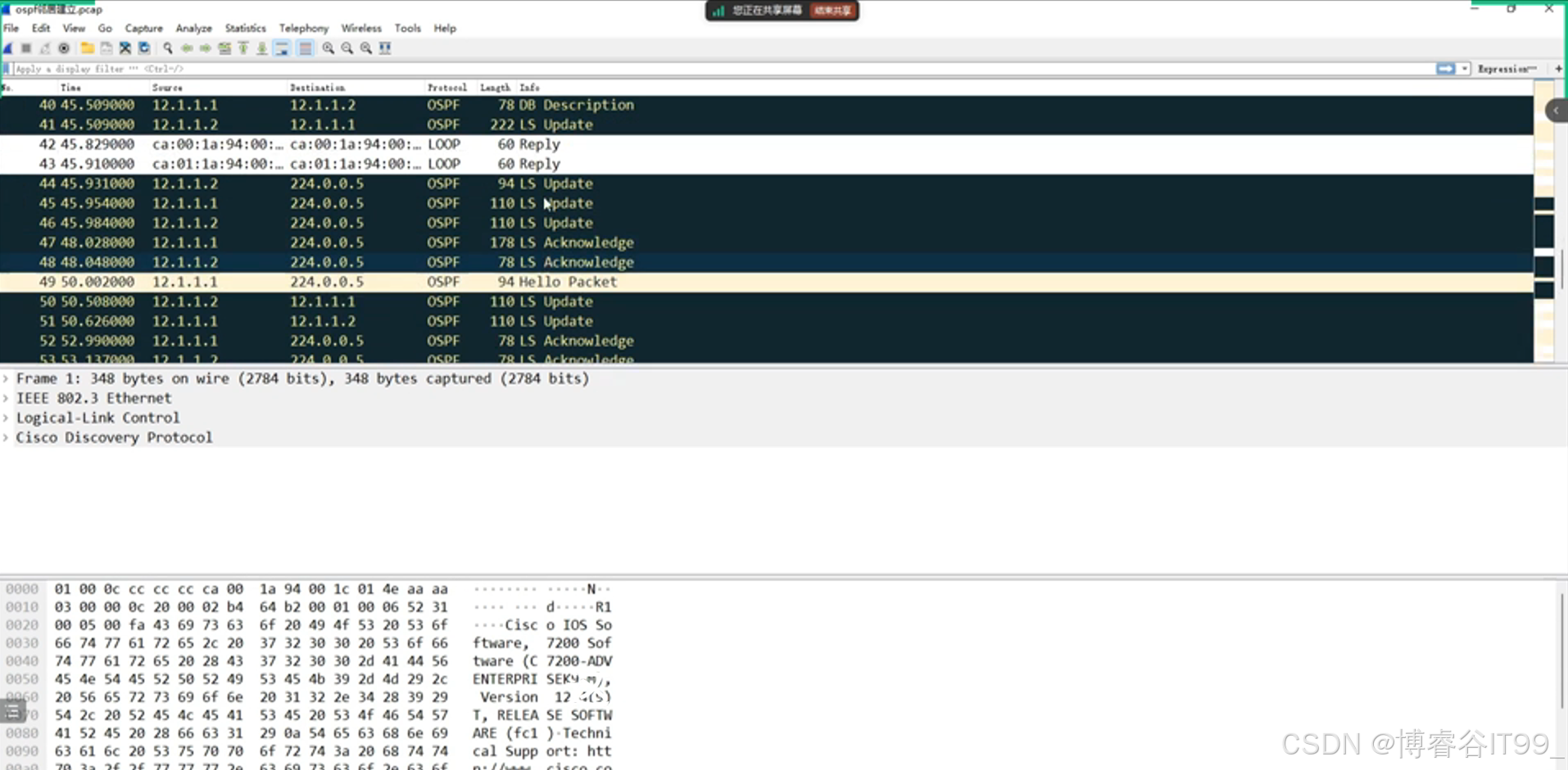

通过抓包可观察到 OSPF 有 5 类核心报文,对应不同工作阶段:

Hello 报文:用于建立和保活邻居关系(步骤 1 核心);

DD 报文(Database Description):描述自身 LSDB 的 “摘要”(如包含哪些 LSA 的标识),用于邻居间确认 “哪些 LSA 是对方有而自己没有的”;

LSR 报文(Link State Request):向邻居请求缺失的 LSA(如发现 DD 报文中有自己没有的 LSA,发送 LSR 索要);

LSU 报文(Link State Update):携带具体的 LSA 内容,响应 LSR 请求或主动更新 LSA(步骤 2 核心);

LSACK 报文(Link State Acknowledgment):确认收到 LSU 报文,保证 LSA 传递的可靠性。

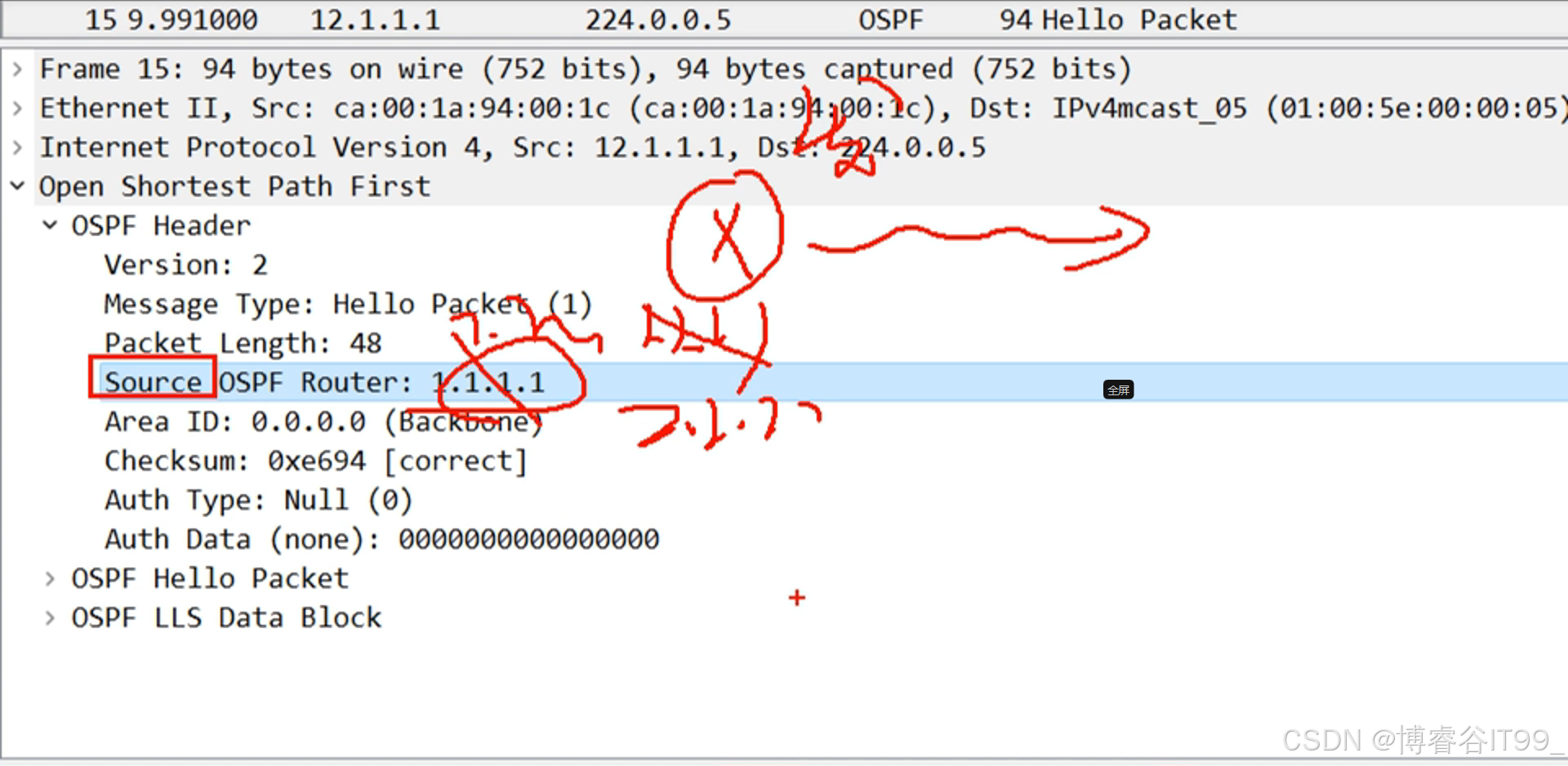

(3)OSPF 头部关键字段

所有 OSPF 报文的头部结构相同,关键字段需理解:

1.Version(版本):OSPFv2(用于 IPv4 网络,IA 阶段重点)、OSPFv3(用于 IPv6 网络);

2.Router ID:OSPF 路由器的 “身份证”,唯一标识一台 OSPF 设备(无通信功能,仅用于标识,如 R1 可配置为 1.1.1.1,R2 配置为 2.2.2.2);

3.区域 ID:OSPF 支持区域划分,IA 阶段仅学 “单区域”—— 骨干区域 ID 为 0,非骨干区域 ID≠0;

4.认证字段:默认全 0(无认证),配置认证后携带认证信息,用于提高 OSPF 网络安全性。

4.3 Router ID:OSPF 路由器的 “唯一标识”

Router ID 是 OSPF 的核心标识,需掌握其 “配置方式” 和 “自动选举规则”,确保每台路由器的 Router ID 唯一。

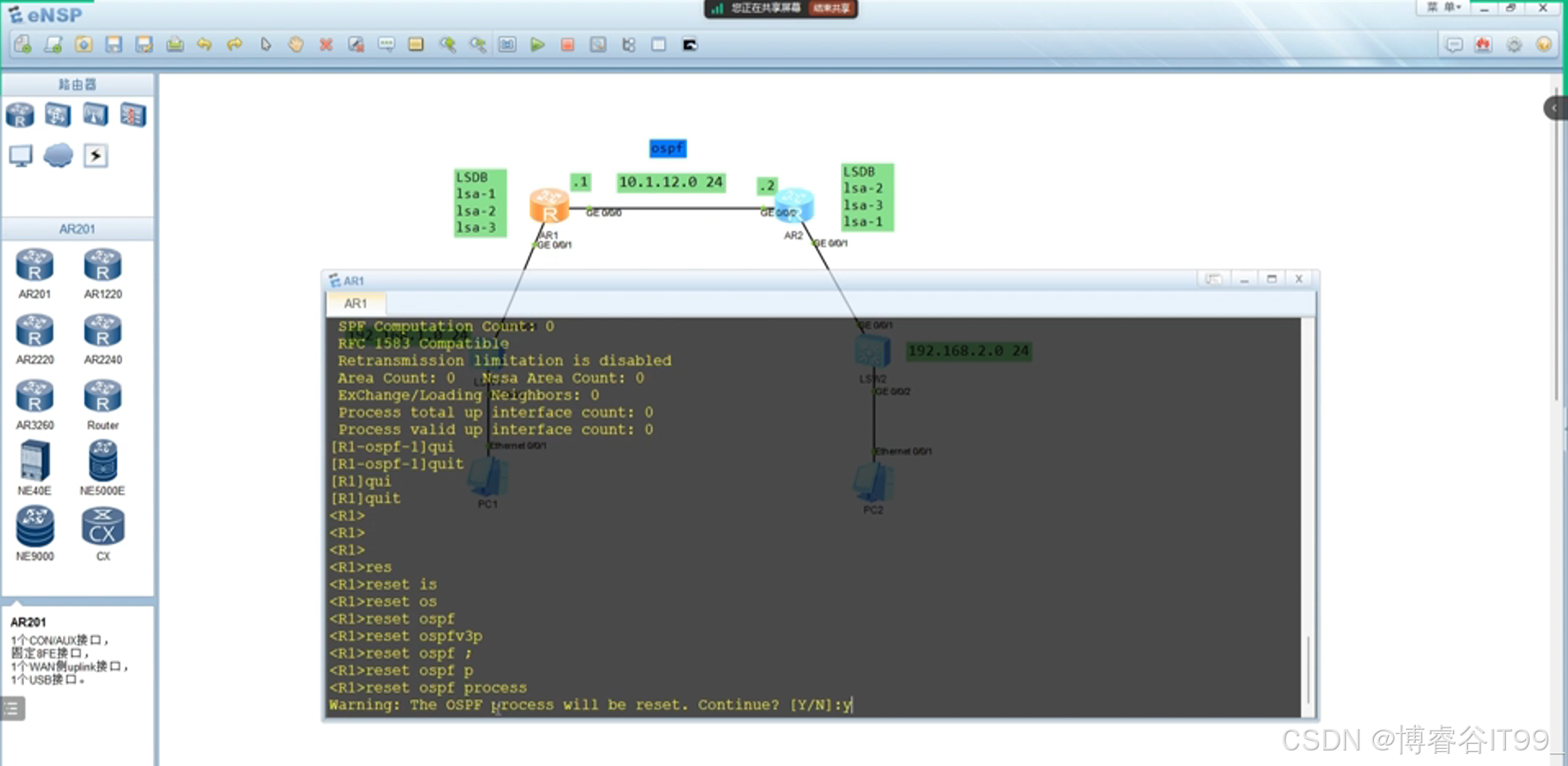

(1)手工配置(推荐)

命令:全局视图下执行 ospf 进程号 router-id 路由器 ID(如 R1 配置 ospf 1 router-id 1.1.1.1);

作用:① 创建 OSPF 进程;② 指定 Router ID;③ 进入 OSPF 进程视图,用于后续配置;

注意:修改 Router ID 后,需重启 OSPF 进程(用户视图下执行 reset ospf 进程号),新 Router ID 才能生效。

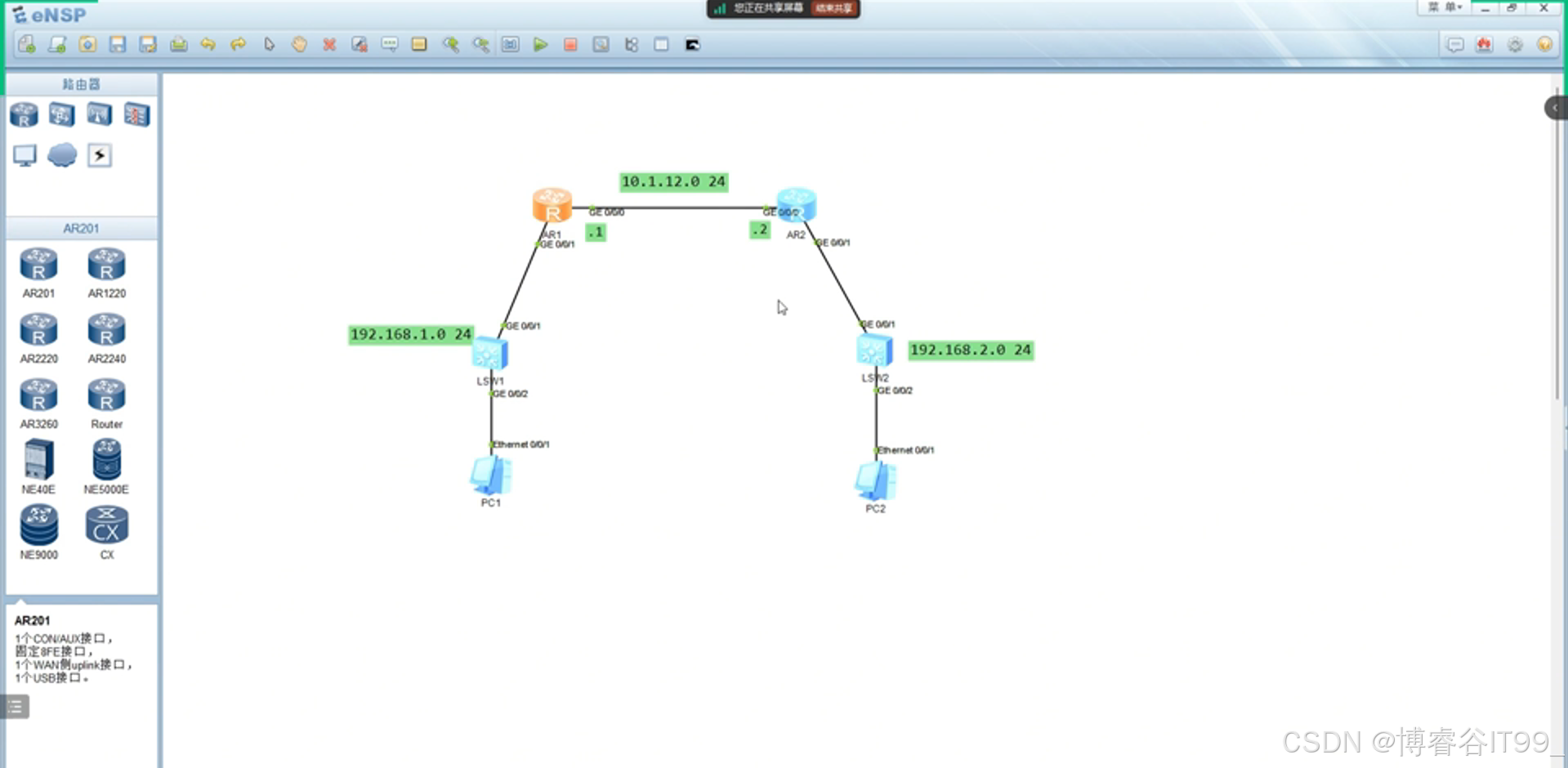

(2)自动选举(无手工配置时)

若未手工指定 Router ID,设备会按以下优先级自动选举:

1.优先从 Loopback 接口 中选择 “IP 地址最大” 的作为 Router ID(Loopback 接口稳定性高,推荐配置);

2.若无 Loopback 接口,从 物理接口 中选择 “IP 地址最大” 的作为 Router ID(如 R1 物理接口 IP 为 192.168.1.254 和 10.1.12.1,自动选 192.168.1.254)。