总经理掌舵研发团队:在技术突破与商业落地间找到平衡的艺术-中小企实战运营和营销工作室博客

总经理掌舵研发团队:在技术突破与商业落地间找到平衡的艺术-中小企实战运营和营销工作室博客

研发团队是企业创新的引擎,但也常因 “技术理想” 与 “商业现实” 的碰撞陷入困境:有人埋头钻研前沿技术却脱离市场需求,有人因流程僵化错失迭代时机,有人则因团队内耗消磨创新热情。作为总经理,管理研发团队的核心不是 “管控细节”,而是搭建一套既能保护创造力、又能锚定商业价值的生态体系 —— 让技术人才愿意 “冲锋”,更知道 “冲向哪里”。

一、先破 “目标迷雾”:用 “商业翻译” 连接技术与市场

研发团队最容易陷入的陷阱,是把 “技术先进” 等同于 “价值创造”。曾有一家智能家居企业的研发团队花半年时间攻克 “语音识别准确率 99.9%” 的技术难关,却发现用户更在意 “能否在厨房噪音中听懂指令”—— 技术参数的极致,反而成了忽视真实需求的借口。

总经理需要扮演 “商业翻译官” 的角色:把模糊的市场需求转化为研发团队能理解的 “技术靶心”。比如某新能源公司在定义 “下一代充电桩” 时,没有直接要求 “充电速度提升 50%”,而是拆解为三个场景化目标:“外卖骑手午休时能充够全天电量”“小区夜间充电不影响居民休息(噪音≤40 分贝)”“暴雨天气故障率低于 0.1%”。这种 “从用户痛点倒推技术指标” 的方式,让研发团队的每一步突破都能对应明确的商业价值。

更关键的是建立 “目标校准机制”:每月召开一次 “技术 - 市场” 对接会,让研发负责人直接面对销售团队收集的用户反馈,甚至参与客户拜访。某 SaaS 企业通过这种方式发现,研发团队投入大量精力开发的 “多终端适配功能”,实际使用率不足 5%,而客户迫切需要的 “数据导出自动化” 却被排在开发队列末尾 —— 及时的目标纠偏,避免了半年时间和数百万研发费用的浪费。

二、搭建 “容错框架”:给创新试错的 “安全边界”

研发的本质是探索未知,而未知必然伴随失败。但很多企业的管理模式却在 “惩罚失败”:项目延期扣奖金,技术路线走不通追责,最终导致团队宁愿做 “安全的重复劳动”,也不愿尝试 “可能突破的险路”。

聪明的总经理会设计 “可控试错” 的规则。某芯片设计公司推行 “双轨研发制”:70% 的资源投入 “确定性项目”(如现有产品的迭代升级),30% 的资源留给 “探索性项目”—— 这些项目允许失败,但要求团队在试错后提交 “失败清单”:哪些假设被验证无效?为后续研发排除了哪些路径?曾有一个探索 “新型封装材料” 的项目最终失败,但团队总结的 “三种不适合高温环境的材料特性”,反而让后续项目少走了半年弯路。

对失败的态度,直接决定团队的创新勇气。某医疗设备企业规定:如果研发项目因 “不可预见的技术瓶颈” 失败,团队成员的绩效考核不受影响,且项目过程中产生的专利仍计入个人贡献。这种 “保护探索者” 的机制,让其研发团队在三年间专利数量增长 200%,其中 3 项核心专利转化为了填补市场空白的产品。

三、激活 “人才生态”:用 “成长感” 替代 “管控感”

研发人才的核心诉求往往不是 “高薪”,而是 “成长空间” 和 “专业尊重”。一位资深算法工程师曾说:“我不怕加班,怕的是花三个月做别人眼中‘很重要’、但自己觉得‘没技术含量’的工作。”

总经理需要搭建 “让专业人做专业事” 的信任体系。某人工智能公司推行 “研发项目自治制”:团队可以自主选择技术路线,自主分配工作节奏,总经理只把控 “最终交付标准” 和 “资源上限”。为避免团队陷入 “闭门造车”,他们引入 “技术顾问团”—— 由外部专家和公司资深工程师组成,不直接干预项目,只在团队主动求助时提供建议。这种 “放权 + 赋能” 的模式,让项目交付周期平均缩短了 28%。

对核心技术人才,要用 “成长通道” 替代 “管理岗位” 绑架。很多企业习惯把 “技术大牛” 提拔为管理者,结果既失去了一个顶尖开发者,又多了一个蹩脚的领导。某云计算企业设计了 “技术专家序列”:资深工程师的薪酬可以超过部门总监,且拥有 “技术否决权”—— 在涉及核心技术路线的决策中,专家的意见权重高于管理岗位。这种 “让技术人才因技术而尊贵” 的导向,让团队的技术沉淀能力显著提升。

四、平衡 “效率与创新”:流程是 “护栏” 而非 “枷锁”

研发管理的难点,在于既要避免 “混乱无序”,又要防止 “流程僵化”。某软件公司曾因 “规范化管理” 要求研发团队填写 20 余份审批表格,结果一个小功能迭代的审批流程就耗时 7 天,等上线时早已错失市场时机。

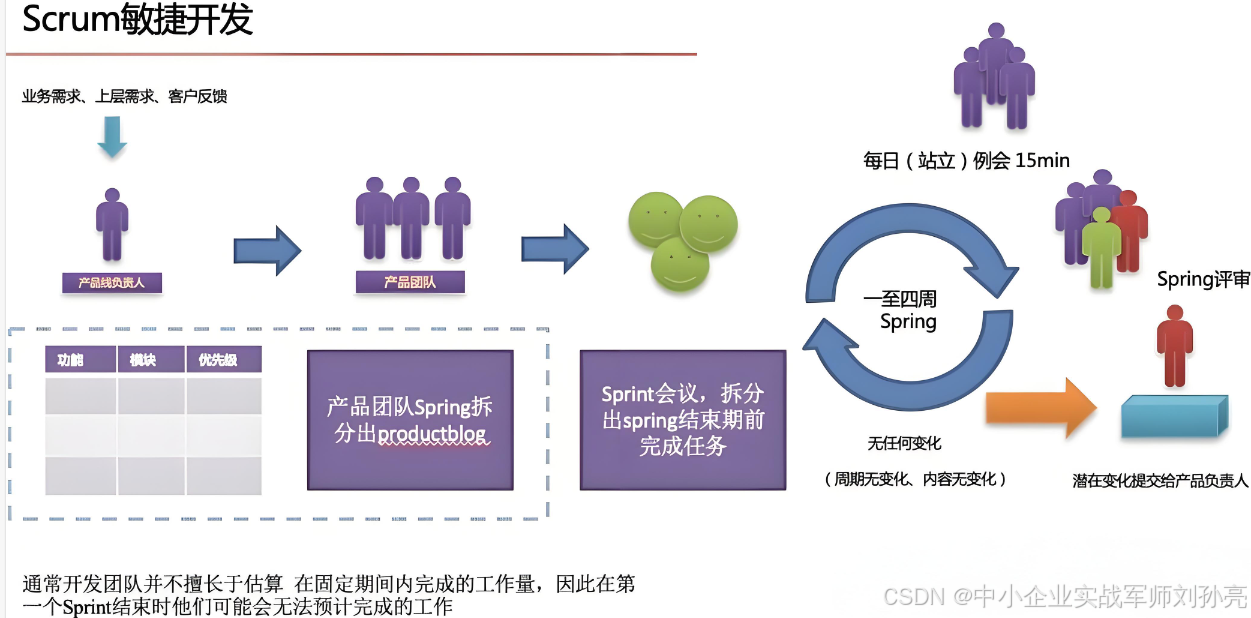

优秀的研发流程,应该像 “高速公路的护栏”—— 保障方向不跑偏,却不限制速度。某智能制造企业推行 “三级流程体系”:核心产品的重大迭代走 “全流程审批”(确保合规与质量);常规功能升级走 “简化流程”(部门负责人审批即可);紧急修复或创新试点则走 “快速通道”(研发负责人可直接决策,事后补记录)。这种 “分类管理” 让团队既能守住质量底线,又能保持对市场的快速响应。

更重要的是用 “数据驱动” 优化流程,而非依赖 “经验判断”。某企业通过分析近三年的研发项目数据发现:“跨部门评审会” 的平均耗时占项目周期的 15%,但其中 40% 的讨论内容与技术核心无关。他们据此调整规则:非核心环节的评审改为 “异步线上投票”,仅保留关键节点的线下讨论,直接将平均研发周期压缩了 12%。

结语:研发管理的终极目标,是让 “技术理想” 照进 “商业现实”

总经理管理研发团队,既不能做 “技术的门外汉”—— 对专业领域指手画脚,打击团队信心;也不能当 “甩手掌柜”—— 任由技术团队在理想主义中偏离商业轨道。真正的智慧,是在 “仰望星空” 与 “脚踏实地” 之间找到支点:让技术人才相信 “他们的突破能改变世界”,更能看到 “这种改变能带来怎样的价值”。

当研发团队的每一行代码、每一次实验,都能清晰地连接到用户的笑容、市场的认可和企业的增长时,无需刻意管理,创新的动能自然会奔涌向前。因为对研发人才而言,最大的激励从来不是命令,而是 “自己的创造被世界需要