深度学习——神经网络

在当今人工智能蓬勃发展的时代,深度学习和神经网络已经成为最受关注的技术领域之一。从智能手机的人脸识别到自动驾驶汽车的环境感知,从医疗影像分析到金融风险预测,这些技术正在深刻改变我们的生活和工作方式。本文将带您了解深度学习和神经网络的基本概念、发展历程以及它们之间的关系。

简介

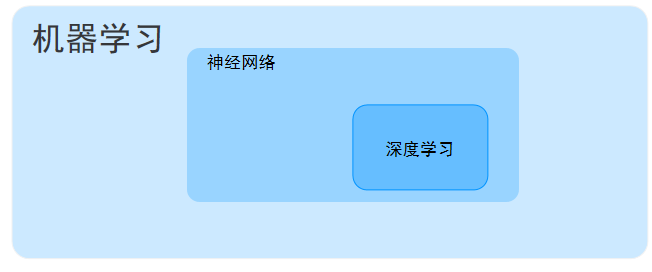

一、机器学习:智能的基石

机器学习是人工智能的核心分支,它使计算机系统能够从数据中"学习"并改进性能,而无需显式编程。想象一下教孩子识别动物:不是通过编写详细的规则("猫有尖耳朵、长胡须..."),而是通过展示大量图片让他们自己发现规律——这正是机器学习的基本理念。

机器学习的三大主要类型包括:

- 监督学习:使用标记数据训练模型(如图像分类)

- 无监督学习:发现未标记数据中的模式(如客户细分)

- 强化学习:通过试错和奖励机制学习(如游戏AI)

二、神经网络:模仿生物大脑的计算模型

神经网络是机器学习的一个重要分支,其灵感来源于生物神经元的工作方式。就像人脑由数十亿个相互连接的神经元组成,人工神经网络由人工神经元(节点)和连接它们的"突触"(权重)构成。

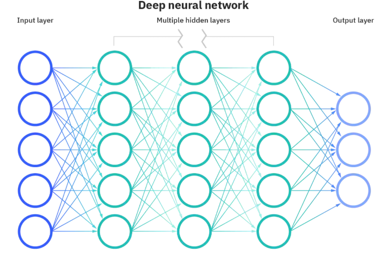

关键组成部分:

- 输入层:接收原始数据

- 隐藏层:进行特征提取和转换(可能有多层)

- 输出层:产生最终预测或分类结果

- 激活函数:决定神经元是否"激活"(如ReLU、Sigmoid)

- 权重:连接强度,通过训练不断调整

1943年,McCulloch和Pitts提出了第一个神经网络数学模型,开启了这一领域的研究。1958年,Frank Rosenblatt发明的感知机(Perceptron)是第一个可学习的神经网络模型。

三、深度学习:神经网络的"深度"进化

深度学习本质上是具有多个隐藏层的神经网络。这里的"深度"指的是网络层次的深度,通常包含多个非线性变换层,能够自动学习数据的多层次抽象表示。

深度学习的突破性进展:

- 特征自动提取:传统机器学习需要人工设计特征,而深度学习可以自动学习

- 处理复杂数据:特别适合图像、语音、视频等高维数据

- 性能突破:在许多任务上达到或超越人类水平

2012年,AlexNet在ImageNet竞赛中大幅领先传统方法,标志着深度学习时代的真正开启。随后,各种深度网络架构如雨后春笋般涌现。

神经网络的构造

一、神经元:神经网络的基本单元

- 生物神经元与人工神经元对比

• 生物神经元:

- 结构组成:由树突(接收输入信号)、细胞体(整合处理信号)和轴突(传输输出信号)构成

- 工作原理:通过突触传递电化学信号,当输入信号总和超过阈值时产生动作电位

- 典型特性:具有兴奋性、抑制性和可塑性等特征

• 人工神经元(MCP模型):

- 数学模型:output = activation_function(∑(inputs * weights) + bias)

- 模拟特性:

- 输入接收:对应生物神经元的树突功能

- 加权处理:模拟突触强度(权重)对信号的影响

- 激活输出:类似细胞体的阈值激活机制

- 示例:感知机(Perceptron)是最简单的人工神经元实现

- 数学表达

单个神经元的计算过程可分为以下步骤:

1)输入阶段:

- 接收n维输入向量X = [x₁, x₂, ..., xₙ]

- 每个输入xᵢ对应一个权重wᵢ

2)加权求和:

- 计算加权和z = w₁x₁ + w₂x₂ + ... + wₙxₙ + b

- 偏置项b的作用是调整神经元的激活阈值

3)激活输出:

- 应用激活函数y = f(z)

- 常用激活函数示例:

- Sigmoid:f(z) = 1/(1+e⁻ᶻ)

- ReLU:f(z) = max(0,z)

- Tanh:f(z) = (eᶻ - e⁻ᶻ)/(eᶻ + e⁻ᶻ)

数学表达式中各参数含义: • xᵢ:第i个输入信号(如特征值或前一层的输出) • wᵢ:对应输入的连接权重(决定输入的重要性) • b:偏置项(调整神经元激活的难易程度) • f:非线性激活函数(引入非线性表达能力)

应用场景说明:

- 在图像识别中,xᵢ可能代表像素值

- 在自然语言处理中,xᵢ可能代表词向量维度

- 权重wᵢ通过训练过程自动学习得到

感知机(Perceptron)是神经网络发展史上第一个可学习的计算模型,由Frank Rosenblatt于1957年在康奈尔航空实验室提出。作为人工神经网络的雏形,感知机不仅开创了机器学习的新范式,更为现代深度学习的发展奠定了基础。

感知器是人工神经网络中最简单的形式,也是深度学习的基础组成部分。作为单层神经网络,感知器在机器学习发展史上具有里程碑式的意义。

感知器

一、感知器的基本概念

1. 数学模型

感知器的数学模型可以表示为:

y = f(∑(w_i * x_i) + b)

其中各参数详细说明:

输入特征(x_i):表示感知器接收的第i个输入信号。例如在图像识别中,可以是像素值;在房价预测中,可以是房屋面积、卧室数量等特征。

权重(w_i):每个输入特征对应的权重参数,决定了该特征对输出的影响程度。在训练过程中这些权重会被不断调整。

偏置项(b):类似于线性函数中的截距,用于调整神经元的激活阈值。它允许我们移动决策边界而不依赖于输入。

激活函数(f):通常为阶跃函数(原始感知器),其数学表达式为:

f(z) = { 1, if z ≥ 0

{ 0, otherwise现代神经网络中常用其他激活函数如Sigmoid、ReLU等作为替代。

2. 工作原理

感知器的工作流程可分为以下几个步骤:

- 输入接收:同时接收多个输入信号x₁, x₂,...,xn

- 加权求和:计算各输入与对应权重的乘积之和 ∑(w_i * x_i)

- 偏置处理:加上偏置项b,形成净输入 z = ∑(w_i * x_i) + b

- 激活判断:通过激活函数f(z)产生二值输出(0或1)

这个过程模拟了生物神经元的工作方式:当"刺激"(加权和)超过某个阈值(由偏置控制)时,神经元就会被激活。例如,在垃圾邮件分类中,输入可以是邮件中的关键词频率,输出0表示正常邮件,1表示垃圾邮件。

感知器的结构与类型

1. 基本结构

感知器的基本结构包含三个主要组成部分:

输入层:

- 接收外部输入特征

- 每个输入节点对应一个特征

- 通常不进行任何计算处理

权重和求和单元:

- 存储权重参数(w₁,w₂,...,wn)

- 执行加权求和计算 ∑(w_i * x_i)

- 加上偏置项b

激活函数:

- 接收求和结果z

- 应用非线性变换

- 产生最终输出y

2. 激活函数类型

感知器可以使用多种激活函数:

阶跃函数(原始感知器):

- 最早使用的激活函数

- 输出仅为0或1

- 缺点:不可微,不能用于梯度下降

Sigmoid函数:

- 输出范围(0,1)

- 表达式:σ(z) = 1/(1+e^{-z})

- 优点:平滑可微

- 常用于概率输出

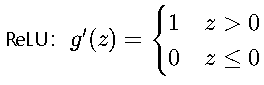

ReLU函数(现代变种):

- 表达式:ReLU(z) = max(0,z)

- 目前最常用的激活函数

- 解决了梯度消失问题

- 计算效率高

3. 单层与多层感知器

单层感知器:

- 仅包含输入层和输出层

- 只能学习线性决策边界

- 可以完美解决线性可分问题(如AND、OR逻辑运算)

- 无法解决XOR等非线性可分问题

- 典型应用:简单的线性分类任务

多层感知器(MLP):

- 包含一个或多个隐藏层

- 每层都有对应的权重和激活函数

- 理论上可以逼近任何连续函数(万能逼近定理)

- 能够解决复杂的非线性问题

- 典型应用:图像识别、语音处理等复杂模式识别任务

- 示例:一个简单的3层MLP结构:输入层(4个节点)→隐藏层(5个节点)→输出层(1个节点)

中间层的确立

输入层的节点数:与特征的维度匹配

输出层的节点数:与目标的维度匹配。

中间层的节点数:目前业界没有完善的理论来指导这个决策。一般是根据经验来设置。较好的方法就是预先设定几个可选值,通过切换这几个值来看整个模型的预测效果,选择效果最好的值作为最终选择。

损失函数

均方差损失(MSE)与交叉熵损失的理论解析

均方差损失(MSE)与交叉熵损失的理论解析

一、均方差损失(Mean Squared Error)

数学定义 • 基本形式:![]()

其中N为样本数量,y_i为真实值,ŷ_i为预测值。例如在房价预测中,若真实价格为300万,预测值为280万,则单个样本损失为(300-280)^2=400

• 矩阵形式:![]()

Frobenius范数在批量计算时更高效,特别适用于深度学习框架中的矩阵运算

概率解释 • 对应高斯分布的最大似然估计: ![]()

这意味着当数据噪声服从高斯分布时,MSE是最优的损失函数选择

• 噪声假设: 假设观测误差ε~N(0,σ^2),且各样本噪声相互独立。这种假设在物理测量等场景中常见

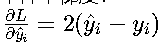

梯度特性 • 单样本梯度:  梯度与误差成正比,在反向传播时提供线性更新信号

梯度与误差成正比,在反向传播时提供线性更新信号

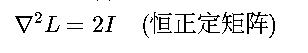

• Hessian矩阵: 严格凸性保证优化过程不会陷入局部最优

严格凸性保证优化过程不会陷入局部最优

理论性质 • 凸性分析: 二次函数的凸性保证全局最优解存在,在凸优化问题中具有理论保证

• 利普希茨常数: 梯度满足![]() ,影响学习率的选择和收敛速度

,影响学习率的选择和收敛速度

• 异常值敏感度: 平方项使大误差被放大10倍,如10单位误差产生100损失,而1单位误差仅产生1损失

二、交叉熵损失(Cross-Entropy)

数学定义 • 二分类形式:![]()

典型应用于逻辑回归,如肿瘤分类中y_i∈{0,1}表示恶性/良性

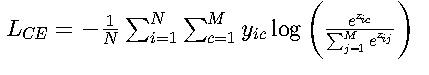

• 多分类形式:

配合Softmax使用,适用于图像分类等任务(如MNIST手写数字识别)

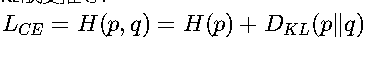

信息论基础 • KL散度关系:

其中H(p)是真实分布的熵,D_KL衡量预测分布与真实分布的差异

• 似然估计等价: 等价于最大化伯努利分布的似然函数,在分类问题中具有统计合理性

![]()

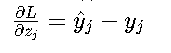

梯度特性 • Softmax梯度:

这种简洁形式使得反向传播计算效率极高

• 曲率分析: 半正定的Hessian矩阵在凸区域保证优化稳定性理论性质 • 极端惩罚: 当预测概率接近0而真实标签为1时,损失趋向无穷大,迫使模型做出明确判断

• 类别平衡: 可通过调整权重w解决样本不平衡问题,如在医学诊断中提高罕见病的权重

三、理论对比分析

特性 | MSE | Cross-Entropy |

|---|---|---|

输出空间 | 连续值(ℝ) | 概率空间([0,1]) |

概率假设 | 高斯噪声 | 多项分布 |

梯度饱和性 | 线性梯度无饱和 | 极端概率时梯度饱和 |

最优预测 | 条件期望 E[y|x] | 条件概率 P(y|x) |

多分类扩展 | 需配合欧式距离 | 天然支持(Softmax) |

异常值鲁棒性 | 低(平方放大) | 高(对数抑制) |

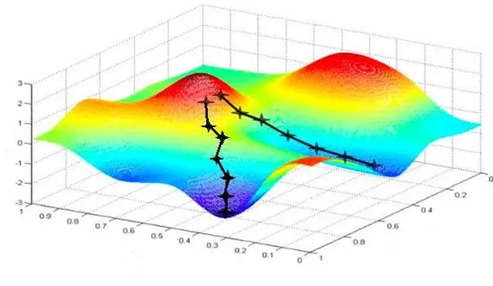

梯度下降法

一、梯度下降的数学基础

1. 一阶优化理论

梯度下降法建立在一阶优化理论的基础上,其核心思想是沿着目标函数负梯度方向迭代更新参数:

![]()

其中η为学习率(learning rate),∇_θ L(θ_t)表示目标函数在θ_t处的梯度。收敛条件需满足Lipschitz连续性:

![]()

这一条件保证了梯度变化不会过于剧烈,使得算法能够稳定收敛。例如在逻辑回归中,交叉熵损失函数就满足此条件。

2. 泰勒展开解释

通过泰勒展开可以更深入理解梯度下降的数学本质。对目标函数进行二阶近似:

![]()

其中H是Hessian矩阵。由此可推导出最优步长:

![]()

在实际应用中,由于计算Hessian矩阵代价高昂,通常使用固定学习率或自适应学习率策略。

二、基本算法形式

1. 批量梯度下降 (BGD)

批量梯度下降使用全部训练数据计算梯度:

![]()

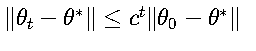

其收敛性可表示为:

![]()

2. 随机梯度下降 (SGD)

随机梯度下降每次随机选取一个样本更新:

![]()

收敛速率为:

![]()

3. 小批量梯度下降 (Mini-batch GD)

折中方案使用小批量数据(batch):

![]()

批次大小b影响梯度方差:

![]()

三、优化策略改进

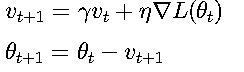

1. 动量方法 (Momentum)

引入动量项加速收敛并减少震荡:

动量系数γ∈(0,1)模拟物理惯性,常见设置为0.9。

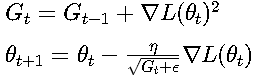

2. 自适应学习率方法

AdaGrad算法:

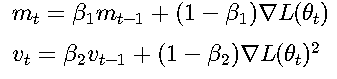

Adam算法结合动量和自适应学习率:

四、收敛性理论

1. 凸函数收敛

对于强凸函数:

对于一般凸函数:

![]()

2. 非凸函数收敛

在非凸情况下:

![]()

对于鞍点问题:

![]()

五、实现技术细节

1. 学习率调度

衰减策略:

![]()

余弦退火:

![]()

2. 梯度裁剪

控制梯度范数防止爆炸:

![]()

六、前沿发展

1. 二阶优化方法

拟牛顿法近似Hessian矩阵:

![]()

使用Fisher信息矩阵:

![]()

2. 分布式优化

参数服务器架构:

![]()

通信压缩技术:

![]()

BP神经网络

BP(Back-propagation,反向传播)前向传播得到误差,反向传播调整误差,再前向传播,再反向传播一轮一轮得到最优解的。

BP神经网络反向传播理论精要

一、前向传播理论

1. 线性变换

神经网络第l层的第j个神经元的输入z_j^(l)通过以下线性变换得到:

![]()

其中:

:第l层第j个神经元与第l-1层第i个神经元的连接权重

:第l层第j个神经元与第l-1层第i个神经元的连接权重- 例如,在一个3层神经网络中,w_24^(2)表示第二层的第2个神经元与第一层第4个神经元的连接权重

:第l-1层第i个神经元的激活值

:第l-1层第i个神经元的激活值- 对于输入层(l=1),a_i^(0)即为网络输入x_i

:第l层第j个神经元的偏置项

:第l层第j个神经元的偏置项- 偏置项允许激活函数在输入为0时也能产生非零输出

2. 非线性激活

每个神经元的输出a_j^(l)通过激活函数g(z_j^(l))

计算:

![]()

常用激活函数及其导数:

Sigmoid函数:

![]()

- 特点:将输入压缩到(0,1)区间

- 示例:当z=0时,g(0)=0.5,g'(0)=0.25

ReLU函数:

- 特点:计算简单,缓解梯度消失问题

- 应用场景:在深层网络中表现优异

二、损失函数构造

1. 均方差损失(MSE)

![]()

其中:

- N:样本数量

- y_i:第i个样本的真实值

- ŷ_i:第i个样本的预测值

- 1/2系数:方便求导时消去平方项的2

2. L2正则化项

![]()

其中:

- λ:正则化系数,控制正则化强度

- ||W^(l)||_F:权重矩阵的Frobenius范数

- 作用:防止过拟合,使权重趋于较小值

3. 复合目标函数

![]()

- 训练目标:最小化J

- 实际应用中可能还包括其他正则化项

三、反向传播理论

1. 输出层误差

![]()

推导过程:

- ∂J/∂ŷ_j = ŷ_j - y_j

- ∂ŷ_j/∂z_j^(L) = g'(z_j^(L))

- 根据链式法则相乘得到δ_j^(L)

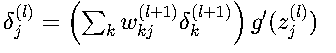

2. 隐藏层误差传播

解释:

- ∑_k w_kj^(l+1) * δ_k^(l+1):将后一层的误差反向传播到当前层

- g'(z_j^(l)):考虑当前层的非线性变换

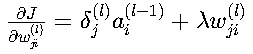

3. 参数梯度计算

权重梯度:

- 第一项:误差信号与前一层的激活值相乘

- 第二项:L2正则化带来的额外项

偏置梯度:

![]()

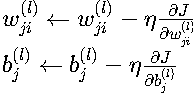

四、参数更新理论

1. 梯度下降规则

其中:

- η:学习率,控制更新步长

- 实际应用中可能使用改进的优化器(如Adam、RMSProp等)

2. 收敛条件

梯度范数阈值:

![]()

- ε:预设的极小正数

- 表示参数变化已足够小

最大迭代次数限制:

- 防止无限循环

- 常用值:1000-10000次迭代

五、理论特性分析

1. 链式法则本质

![]()

- 展示了误差从输出层到输入层的传播路径

- 解释了深层网络训练困难的原因

2. 梯度消失机理

当|g'(z)|<1时:![]()

- 典型表现:使用Sigmoid激活的深层网络

- 解决方案:使用ReLU、残差连接等

3. 隐式正则化效应

梯度下降等价于:![]()

- 解释了为什么梯度下降倾向于找到平坦的最小值

- 与显式正则化(L1/L2)有协同作用