研发文档撰写质量参差不齐该怎么办

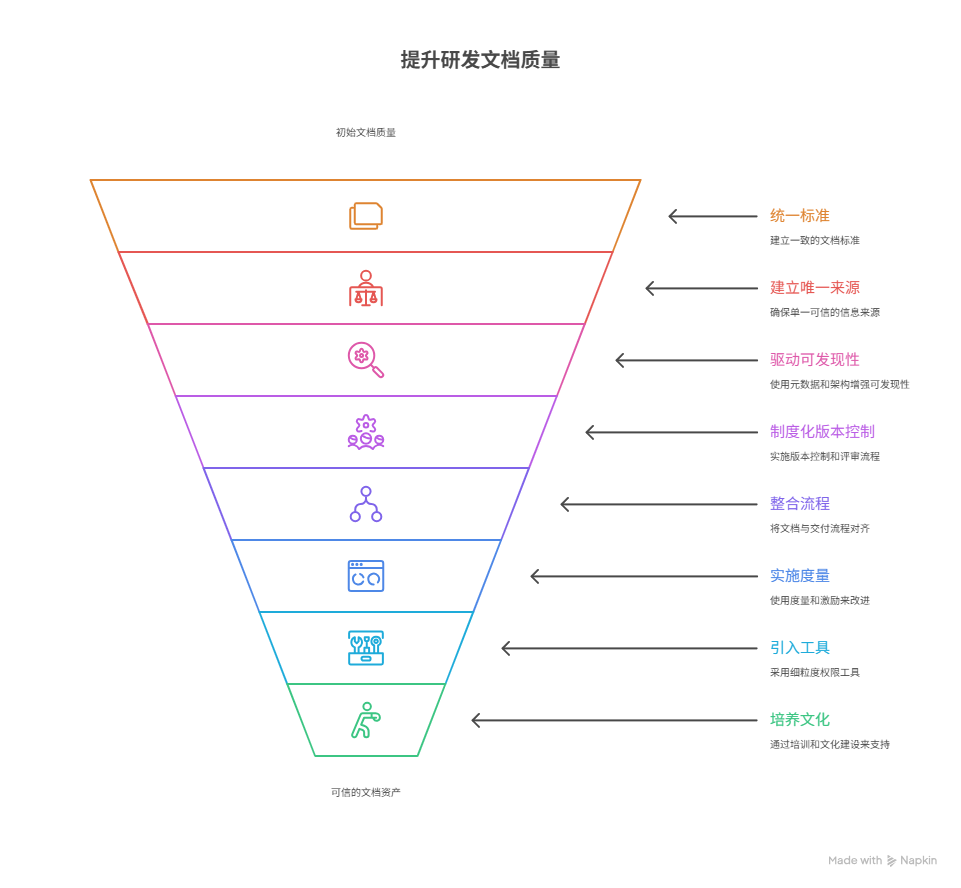

要解决研发文档撰写质量参差不齐,关键在于:统一标准与模板、建立“唯一可信来源”、以元数据与信息架构驱动可发现性、把版本与评审制度化、将文档与交付流程强绑定、用度量与激励闭环改进、引入具备细粒度权限与留痕的工具、以培训与文化建设夯实习惯。

这些举措相互配合,既能提升文档的准确性与完整性,也能让知识持续复用而非反复“口口相传”。结合《数据安全法》与《个人信息保护法》的要求,在制度和工具两端同时发力,才能把“写给现在”的记录沉淀成“可被未来信赖”的资产。

一、现状与症状、从“看不懂”到“用不起”的连锁反应

很多团队的知识库已经很“厚”,但成员仍然反映“找不到答案”。表层看是文档数量多,实质是结构混乱、版本漂移、责任人缺失。同一主题散落在不同空间,标题相似却内容矛盾,阅读者无法判断哪一份最新、哪一份可信,只能回到私聊与口头问答。这种“文档在,答案不在”的窘境,直接拉低协作效率与交付质量。

症状不仅停留在“找不到”,还体现在“看不懂”与“用不起”。“看不懂”源于缺少背景与约束,只给结果不讲缘由;“用不起”则因缺失输入输出、边界条件、失败场景与回滚步骤,让文档停留在“描述层”,无法支撑“行动层”。更糟糕的是,文档之间相互复制、彼此脱节,形成“冗余的泥沼”。质量不稳的根本成本,不是写文档的时间,而是决策与协作的滞后。

在合规与安全角度,参照《网络安全等级保护基本要求》(见GB/T 22239-2019标准文本),文档既是“设计与实施证据”,也是“审计与追责依据”。文档质量参差会把可追溯性撕裂,一旦出现缺陷或争议,代价往往数倍放大。

二、根因剖析、从人到流程到技术的系统性失配

根因首先在“人”。研发以功能与代码为中心,时间被交付压缩,“先跑起来再说”成为共识;文档被视为附属品,缺少直接回报,写作自然“能省就省”。其次在“流程”。多数流程只关注代码与测试的验收,不把文档的完整性、可运行性与可核验性纳入“交付定义”,导致写文档只靠自觉,复查缺位、标准缺位、问责缺位。

第三在“工具”。信息割裂、权限不统一、缺少留痕、没有元数据与模板校验,让“复制-粘贴”比“引用-复用”更省事,于是重复与冲突成为常态。最后在“文化”。“口碑文化”与“英雄主义”盛行,知识沉淀被视为“可有可无”,个人经验未能转化为组织资产。人、流程、技术、文化彼此影响,才形成“参差不齐”的表象。

要破局,必须承认:文档质量是系统性产物,不是个人写作水平问题。只有在制度和工具两端同时加压,质量才会稳定上升。

三、统一标准与模板、让“写什么、写到哪”一眼就清

标准不是束缚,而是让每个作者少走弯路的“护栏”。建议以“场景—对象—要素”设计模板,让读者拿到任意文档,都能快速定位关键信息。以接口文档为例,除基础字段外必须包含输入输出、错误码与含义、边界与幂等、性能与限流、依赖与版本兼容、示例与反例;以设计文档为例,除了方案,更应写清问题背景、约束条件、选型权衡、取舍理由、失败路径;部署与运维文档需覆盖环境矩阵、变更窗口与回滚、观察指标与告警阈值。

模板不是“空表格”,而是“结构化的认知路径”。为模板配套必填校验与示例片段,并在保存时阻断缺项。将合规条目映射为模板字段,例如保密等级、保留期限、访问范围等,与《信息安全管理体系要求》(见GB/T 22080-2016)的可追溯性要求对齐。当“怎么写”被模板前置,质量的下限就被系统性抬高。

另外,建立术语与名词库,给出统一定义与写法。很多“看不懂”并非技术难,而是同一事物多种称呼、跨团队语义不一致。术语库作为“唯一语义来源”,在编辑器内即时联想与提示,杜绝同义混用。

四、信息架构与元数据、把“能被找到、能被信任”变成默认

信息架构决定“去哪找”,元数据决定“能否信”。知识库的一级骨架建议按业务域与系统拆分,二级再按模块与阶段细化,把设计、接口、测试、部署、运维、复盘等放进固定槽位。统一命名规范(系统-模块-主题-版本),避免“我觉得放哪都行”的随意。

元数据应成为“第一公民”。除标题外,强制维护所有者、共同维护人、版本与适用范围、更新频率与最近校验、保密等级、可信等级、关联变更编号与来源链接。搜索时先以元数据算分,再以正文算分,在结果卡片显著显示“更新时间与可信等级”,让读者十秒内判断可用性。将过期文档自动降权与标警,建立“过期即提醒、超期即归档”的规则。

“唯一可信来源”是对抗冲突与冗余的核心。对同一主题,只允许一个权威主干,其他页面只能引用或嵌入视图。通过永久链接与短链保护引用稳定性,变更后引用处自动刷新。这样,“改一次、全站生效”,质量与效率同步提升。

五、版本控制与评审、让“只维护一个真相”成为可能

文档也需要“主干—分支”治理。主干只存放通过评审的稳定内容;讨论、实验与历史放在分支或附录。每次变更必须附带变更摘要、影响范围、回滚办法、关联任务或缺陷编号,便于读者快速理解“为什么改、改了什么、有什么风险”。

评审不应只盯代码。把文档评审纳入每次迭代的验收:接口变更前后比对;部署手册由非作者复演一次;设计方案通过跨职能评审确认一致性。通过评审单与检查清单,减少“以为写了、其实没写”的盲区。对于跨部门的关键文档,变更触发订阅与确认,避免“你改了我不知道”。

版本号要与系统版本强绑定,标题与元数据同步体现。多语言或多地域内容采用并行视图而非并列副本,减少指数级的维护量。**“一个主干、多个视图”**是在复杂场景中保持真相唯一的可靠方法。

六、流程强绑定与工具落地、让“写到位”与“交付完成”划上等号

质量稳定的关键不在写得多,而在把文档写作与交付流程强绑定:没有通过模板校验与评审,任务就不能流转到下一环;没有最新的部署与回滚说明,不准上线;没有接口的错误码与示例,不准合并。把“文档完成”写进“完成的定义”,从流程上把质量“卡住”。

工具要支持这一套“硬约束+软引导”。以具备细粒度权限、强模板校验、版本留痕、断链扫描、相似度去重、永久链接与嵌入视图、变更订阅与审计能力的平台承载知识沉淀,减少“复制-粘贴带来的副本地震”。在文档协作管理系统(如仅自然提及一次的 PingCode)中,把需求、研发、测试与文档串成一条链,让文档与代码、任务、缺陷天生关联;在保存与合并时自动触发校验与通知,既减轻个人负担,又让正确做法成为最顺手的做法。

技术侧再加两层“自动驾驶”。其一是相似度与命名冲突检测,在创建或粘贴时即时提示“是否已有相同主题,建议引用而非新写”;其二是引用健康度与断链巡检,周期性生成报表,督促清理“影子副本”。当平台替你“管住手”,质量自然稳定。

七、度量、审计与合规、让“好与不好”有数可讲

没有度量,就没有改进。围绕“完整、准确、及时、可用、可追溯”五个维度设计指标:模板覆盖率、必填项合规率、评审通过率、更新及时率、过期文档清理率、引用覆盖率(引用/复制)、搜索命中满意度、断链率、唯一可信来源覆盖率、因文档问题导致返工的占比。以迭代或月为单位公示,让改进“看得见”。

审计要“例行+专项”两条腿走路。例行关注权限变更及时性、下载导出高峰、敏感文档访问异常;专项围绕离职高峰、重大上线、外包切换等场景穿透抽样。把法规要求嵌入动作:将《数据安全法》与《个人信息保护法》的条款拆解为访问控制、最小必要、留痕、保留期限与销毁证据五类检查项,映射到模板与流程上,在保存与归档时自动校验。让合规在“点击保存”的那一刻自动发生。

为避免“为指标而指标”,每期挑三项“拉短板”,给出明确的负责人、目标值与时间窗。年底复盘时,把“节省的工时、降低的返工、提升的上线成功率”转化为可视化成果,形成组织级的正反馈。

八、培训与文化、把“写给组织、留给未来”变成默认心智

制度与工具到位后,最后一公里是文化。培训不仅讲“怎么写”,更应讲“为什么写、写给谁、写到什么程度”。新人入职的第一周就完成一次**“按文档从零搭建环境”的实操**,让文档成为“能跑起来”的证据;骨干开设**“把复杂问题讲清楚”的案例工作坊**,用真实项目复盘“写得好”与“写得差”的结果差异。把写文档从“任务”升维为“能力”。

激励与约束并行。对高质量、被广泛引用、显著减少返工的文档予以通报与奖励;对屡次出现的缺项、断链、过期设立纠偏与问责。管理者在评审与决策场景只认权威主干与留痕,用行动告诉大家:口头不作数,文档才作数。当“把知识写给组织”成为荣誉,参差不齐自然被时间磨平。

常见问答(FAQ)

问:我们要不要一次性“大修文档”?会不会影响交付节奏?

答:不建议“全面开刀”,容易拖垮节奏。更稳妥的做法是分域试点:选一条业务链或一个系统,先把模板、信息架构、唯一可信来源、评审与度量跑通,再复制到其他域。试点期重点打造两个样板——“从副本合并到主干”的成功案例、“按文档完成从零部署”的闭环实操。当团队看见正反馈,扩散会自带动力。

问:如何判断一份文档是否达标?有没有通用的“交付定义”?

答:建议采用“五要素”交付定义:背景与约束清楚、输入输出闭合、边界与失败路径明确、验证与示例充分、维护与责任可追。再叠加两项“工程化”指标:通过模板校验与评审、有版本与留痕。只要这七项达成,文档就具备可运行性与可核验性。

问:团队时间紧,如何在不显著增加负担的前提下提升质量?

答:把“正确做法”做进默认路径:创建时自动检索相似主题并推荐引用;保存时强制校验必填项;合并或上线前自动检查相关文档是否最新;变更触发订阅通知。当平台替你做了“繁琐但必要”的事,个人只需补上“只有人能写清楚的判断”。

问:同一主题下历史方案很多,删了怕丢信息,留着又乱,怎么办?

答:采用主干—附录—时间线的结构。主干只放当前共识与可复用结论;历史方案与教训放在附录,附上时间线与选型取舍;搜索默认命中主干,附录降权但可追溯。这样既保全知识演进,又不干扰日常使用。

问:跨部门常担心“我改了会影响别人”,导致大家不敢碰主干,如何破?

答:实施**“可逆变更”原则**:关键主干的修改先进入“建议模式”,由维护人合并;合并后进入观察期,保留一键回滚;变更摘要与影响范围必须同步通知到订阅者。把风险用流程托底,大家才敢对主干动刀。

问:如何把合规要求落到文档写作与维护中,而不是停留在口号?

答:把法规条目拆成“可操作字段”,映射到模板必填项,例如保密等级、访问范围、保留期限、销毁方式与证据,保存时校验;把访问控制与审计内嵌到平台,生成操作留痕;对敏感文档启用只读水印与受控导出。参考《数据安全法》与《个人信息保护法》,用字段与流程“硬编码”合规,让合法合规成为“顺手的默认”。

问:我们是否需要专职“知识工程师”?小团队也值得吗?

答:视规模与复杂度而定。中大型团队建议设立轻量的知识治理角色,负责模板演进、信息架构与度量报表;小团队可采用“兼职制”,由资深工程师轮值,配合每周十分钟的文档健康度过数(查看更新及时率、断链率、引用覆盖率)。关键不在头衔,而在机制能持续运转。