字符串匹配算法

1 KMP(Knuth-Morris-Pratt)算法原理

1.1 背景介绍

KMP算法是一种高效的字符串匹配算法,由 Donald Knuth、Vaughan Pratt 和 James Morris 于 1977 年独立提出。它通过 预处理模式串 构建 部分匹配表(Partial Match Table, PMT)(或称 失败函数 fail 或 lps),在匹配失败时利用该表跳过不必要的比较,从而将时间复杂度优化至 线性(O(n+m)。

1.2 核心思想

KMP算法的核心是 利用已匹配的信息减少回溯,避免暴力匹配中的重复比较。关键点包括:

部分匹配表(PMT / lps):记录模式串的 最长相同前缀后缀(Longest Prefix Suffix, LPS),用于失配时快速跳转。

匹配过程:在失配时,模式串指针根据 lps 回退,而文本指针不回溯。

1.3 原理

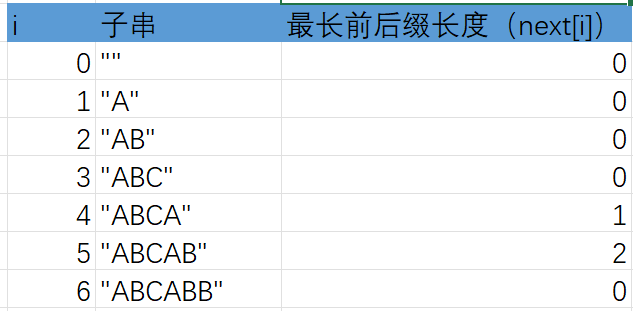

假设如下两个字符串P = “ABCABB”及S = "ABCABCABBE"两个字符串,求P 在S中首次匹配的位置,具体过程如下

- 先求出P字符的next数组,关于next数组的定义为next[i] 表示P

关于next数组的计算除了暴力计算外,还有更好的方法,如下所示:

对于P的前j+1个序列字符:

若p[k] == p[j],则next[j + 1 ] = next [j] + 1 = k + 1; – 这个大家理解起来都没有问题

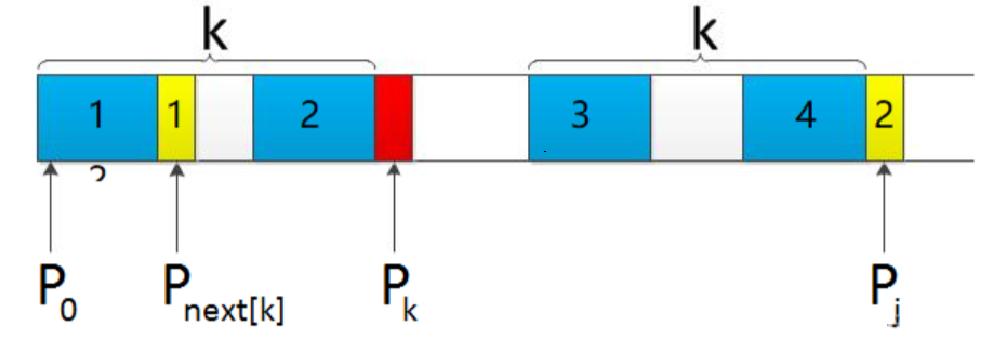

若p[k ] ≠ p[j],如果此时p[ next[k] ] == p[j ],则next[ j + 1 ] = next[k] + 1,否则继续递归前缀索引k = next[k],而后重复此过程。–这个理解起来就非常困难了,我们看下面的图:

1、p[k] != p[j]

2、p[0]到p[k-1] 等于 p[j-k]到p[j-1]的,也就是图中最上面K个元素

3、我们现在要找到新的p[0]到p[k’-1] 等于 p[j-k’]到p[j-1],那么这个新的k怎么求呢?

4、因为p[0]到p[k-1] 等于 p[j-k]到p[j-1],所以上图中蓝2色块与蓝4色块相等的,现在又要找蓝1色块+黄1色块 等于蓝4色块+黄2色块,所以蓝1色块等于蓝2色块,也意味着我们在找p[k]左边的字符串的最长前缀后缀,而这正是next[k],是不是无巧不成书。

备注:

这里前后缀的定义是不包括字符串本身的,比如子串“AA”的前缀只有两个结果:“”,“A”,"AA"不属于字符串"AA"的前缀,也不属于后缀,字符串“AA”的最长公共前后缀长度为1,故上表中的next[0]与next[1]都是恒等于0的。

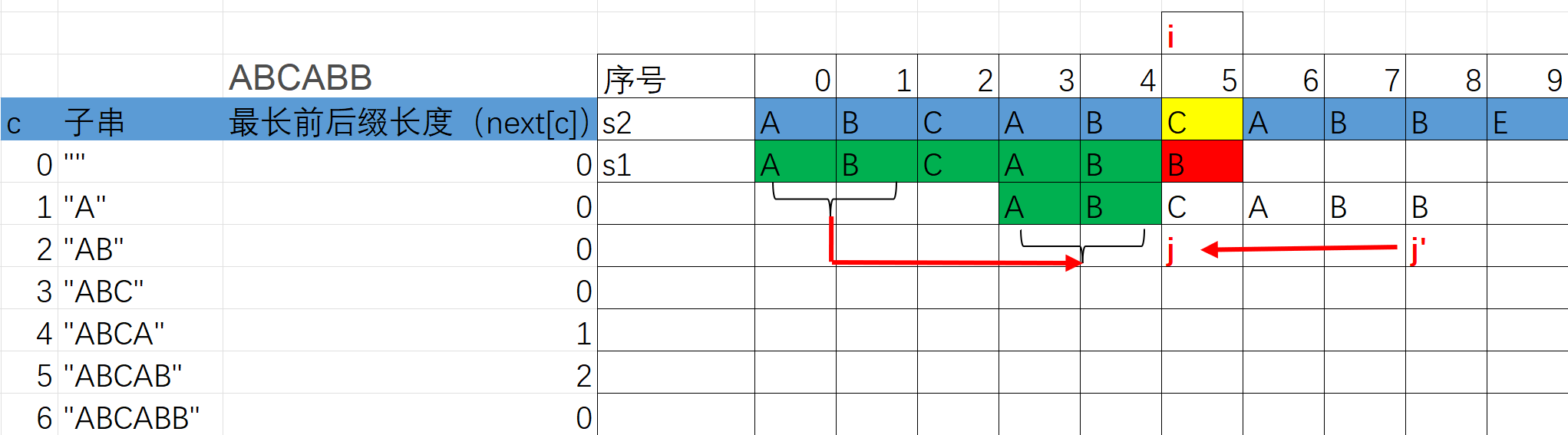

- 字符匹配过程

- 初始状态,字符串P与S逐个进行匹配,直到P[5] != S[5],此时需要将P 往前移动,那移动多少位置呢? 可以通过next[5]进行确认,5 为当前P中与S已经匹配的字符个数。next[5] = 2,说明已经匹配的字符串“ABCAB” 最大公共前后缀长度为2,说明可以直接将“ABCAB”往前移动直到前两个字符移动到后面两个字符的位置上去即可,整个匹配的过程i 值不会后退,故整体时间复杂度为O(m + n)

2 Boyer-Moore(BM)算法

详见:

https://www.bilibili.com/video/BV1gx4y1v776?t=2.8

BM(Boyer-Moore) 算法详解