应变片与分布式光纤传感:核心差异与选型指南

应变测量传感器是目前各种功能传感器中应用最广的一类,在许多领域中都起着至关重要的作用。例如在结构监测领域,应变是最常用的监测量,可以反映结构所承担负荷的直接信息,为结构安全监测提供有力数据支持。

其中,应变片和分布式光纤传感器是两种常见且重要的技术手段。它们各自有着独特的原理、优势与应用场景,今天就让我们来一探究竟,看看它们究竟有何不同。

应变片:传统而可靠的“老将”

结构组成:

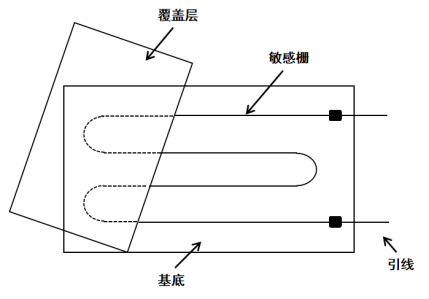

应变片通常由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成。敏感栅是核心部件,一般采用金属箔片制成,常见的材料有康铜等。基底用于固定敏感栅,覆盖层则起到保护敏感栅的作用,防止其受到外界环境的影响,结构如图1所示。

工作原理:

应变片的工作原理基于金属的电阻应变效应。当物体受到外力作用发生形变时,粘贴在物体表面的应变片的电阻值会随之改变。具体来说,如果物体被拉伸,应变片的长度增加、横截面积减小,电阻值增大;反之,若物体被压缩,电阻值则减小。通过测量电阻的变化,我们就能得知物体所受的应变情况。

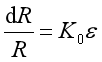

(1)

R为金属导线的初始阻值,当电阻丝受力后,电阻的变化率与电阻丝产生的应变成正比,如(1)式所示,这就是应变片进行传感测试的原理。K0称为电阻丝的灵敏系数,在电阻丝拉伸的比例极限内其值一般为常数。K0一般用实验的方法确定,康铜的K0通常为1.9-2.1,铬合金的K0通常为2.1-2.3。

优势与局限:

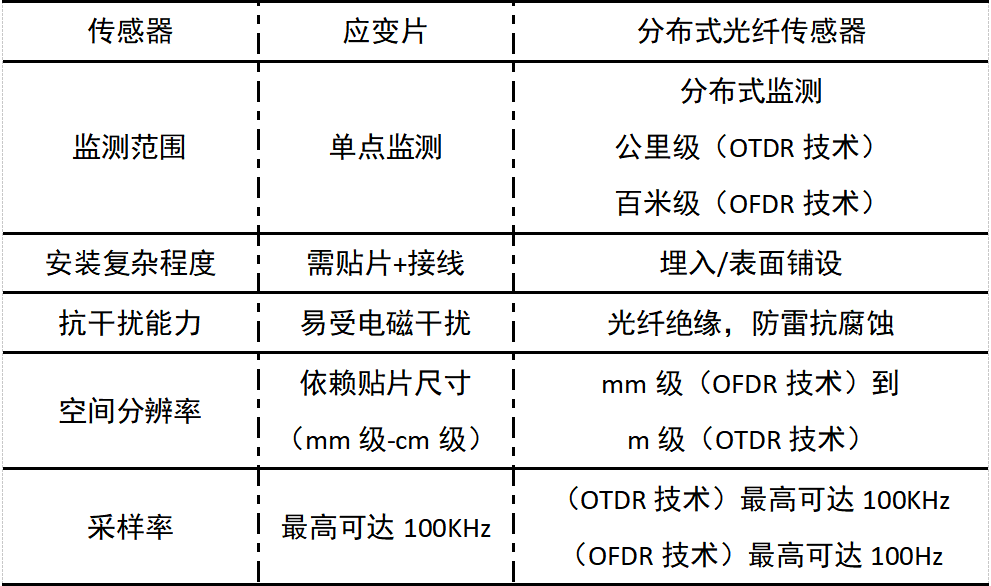

应变片的优点在于其结构简单、成本较低、测量精度较高。它能够直接测量物体表面的应变,对于局部应力集中区域的监测尤为有效。然而,应变片也有其局限性。首先,它是一种“点”式传感器,测量范围有限。对于大型结构或长距离监测,需要布置大量的应变片,这不仅增加了成本,还可能导致测量结果的不连续性。其次,应变片容易受到电磁干扰,尤其在复杂环境下,其测量信号的稳定性可能会受到影响。

分布式光纤传感:新兴的“科技新星

结构组成:

分布式光纤传感器由连续分布的等长度的光纤传感单元组成,相临的传感单元之间没有间距,能获得整根光纤上的应变、温度、压力等信息,可解决目前测量领域的众多难题,是目前最热门的传感器之一。光纤本身具有尺寸小、重量轻、耐腐蚀、抗电磁干扰等优点,这使得分布式光纤传感在恶劣环境下也能稳定工作。

工作原理:

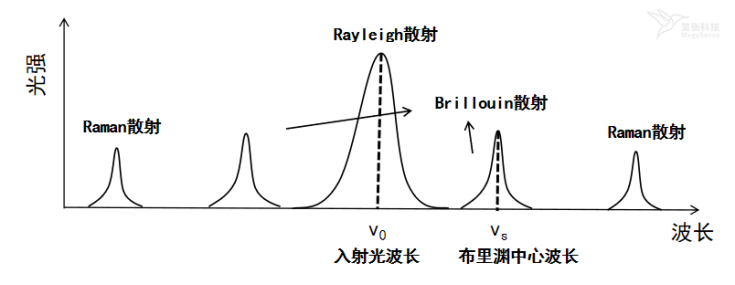

分布式光纤传感则是基于光纤中的光散射效应来实现测量。当光在光纤中传播时,遇到不均匀介质会发生散射,一部分散射光会返回发射点。通过分析这些返回光的特性变化,如强度、相位、频率等,就可以获取光纤沿线的应变、温度等信息。常见的散射类型包括拉曼散射、布里渊散射和瑞利散射,不同的散射类型适用于不同的测量参数和场景。

优势与局限:

分布式光纤传感的优势在于其能够实现长距离、大面积的连续监测。它解决了传统应变片在大型结构监测中的难题,能够提供更全面、更连续的测量数据。

此外,分布式光纤传感的抗干扰能力强,不受电磁场的影响,测量结果更加稳定可靠。不过,分布式光纤传感也存在一些局限性。例如,光纤传感器尺寸小布设过程中容易产生弯折损耗甚至断裂,因此在布设方面需要一定的技巧。另外选用不同的解调设备其应用场景也会有所不同,例如OTDR设备常用于长距离、低空间分辨率;OFDR设备则用于短距离、高分辨(最高可达0.64mm)的测试场景。

二者对比:各有千秋,各有所长

应变片常采用贴片式布设,适用于精确测量局部应变(如材料测试、机械监测),但大面积监测需大量布设及固定线缆。

分布式光纤传感通常在待测位置铺设光纤传感器并进行调试,一次部署即可实现长距离、大范围连续监测,且维护简单、寿命长,特别适合大型结构(如桥梁、管道、大坝)的应变与温度监测。

应变片和分布式光纤传感在工程监测领域各有各的优点。在实际应用中,我们可以根据具体的监测需求和场景,合理选择适合的技术手段。