机器学习笔记(三)——决策树、随机森林

写在前面:

写本系列(自用)的目的是回顾已经学过的知识、记录新学习的知识或是记录心得理解,方便自己以后快速复习,减少遗忘。概念部分大部分来自于机器学习菜鸟教程,公式部分也会参考机器学习书籍、阿里云天池。机器学习如果只啃概念始终学不牢,因此我打算概念与代码结合。

决策树部分来自于b站up主等等很简单,可以去看她的视频,讲的很不错。我在她的基础上补充了一些内容。

part 2 机器学习算法

三、决策树

决策树(Decision Tree)是一种常用的机器学习算法,广泛应用于分类和回归问题。

1、决策树的概念与用法

决策树的训练阶段是根据给定训练集构造出一棵树,测试阶段是根据构造出来的树模型从上到下走一遍,得到结果。因此一旦构建出决策树,后续的分类或预测任务就很简单了。

(1)引入

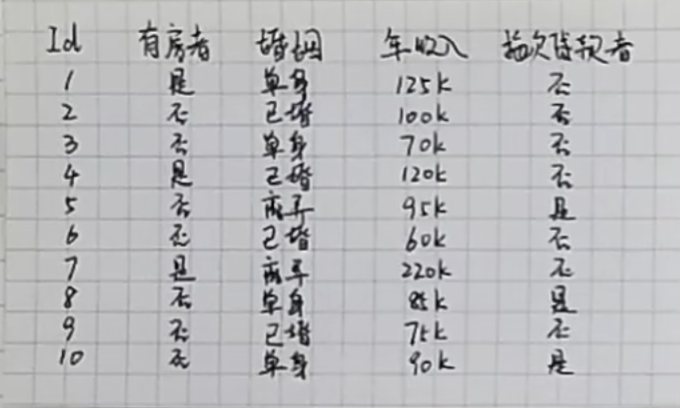

有一份数据,提供了每个人是否有房、婚姻状况、年收入以及是否是拖欠贷款者的信息。现在需要你根据这份数据,判断一个没有房、单身、年收入70k的人是否拖欠贷款。

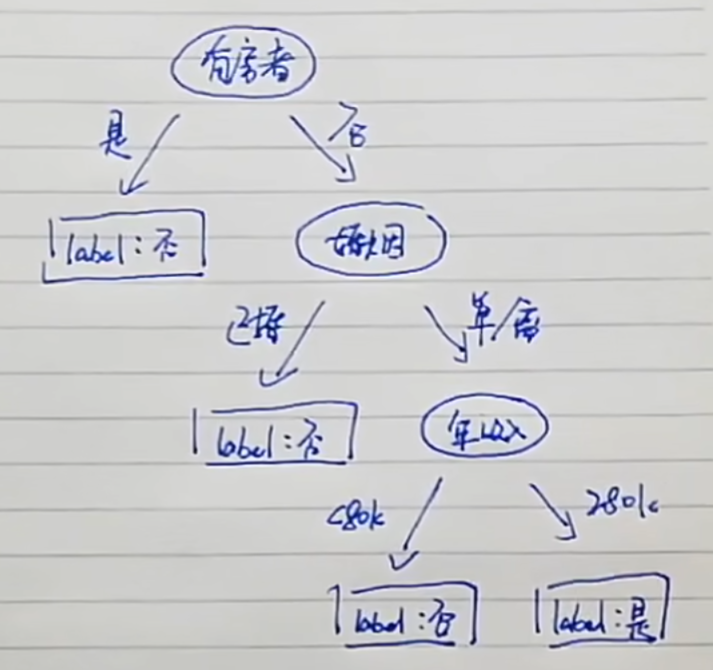

决策树可以用来解决这个问题。我们可以根据表中数据构建这样的决策树:

根据这颗决策树,如果一个人,没有房,单身,年收入>80k,那么他就可能拖欠贷款。现在的问题就是,如何构建决策树呢。

(2)决策树的节点

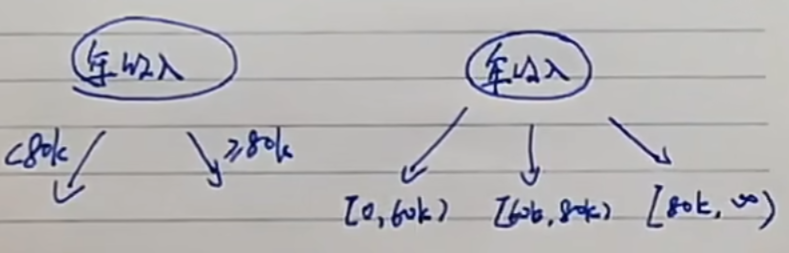

先来看表中的属性,属性可以用来构建决策树的节点。表中共有三种属性:二元属性(是否有房)、多元属性(单身、已婚、离异)、序列属性(年收入)。

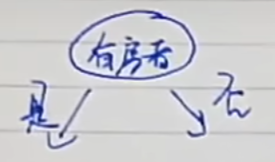

二元属性作为决策树节点很简单,只需要两个分支:

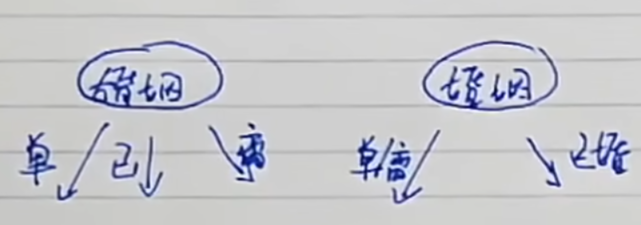

多元属性作为决策树节点,可以直接写多条分支,也可以将相近的分支合并:

序列属性作为决策树节点,我们可以根据经验或者根据数据进行推测,自己划分区间作为分支,在后面的节点选择顺序部分会说明怎么划分:

(3)节点的选择顺序

构建了节点后,就需要知道,哪个节点先使用(放在根部),哪个节点放在第二层...

节点的顺序选择可以采用以下两种方式:

1、熵

2、Gini系数

其中P(i)是指的是概率,后续计算会说明。

首先来介绍熵:熵是表示随机变量不确定性的度量,熵值越小,数据越纯越稳定。

Gini系数的取值在0~0.5之间,也是Gini系数的值越小,数据越纯越稳定。

我们分类或者是做回归时,肯定希望分类后得到的每个类别都比较纯,即类内之间相似度高,类间相似度低。

当我们选择某个属性来进行划分时,假设我们得到了划分1和划分2,划分1和划分2的Gini系数/熵值肯定是越小越好。计算出划分1和划分2的Gini系数/熵后我们再来计算Gini加权/熵的加权,也就是用 划分1的概率(划分1占总体的比例)×划分1的Gini系数/熵值+划分2的概率×划分2的Gini系数/熵值。这样就得到了划分后“整体”的Gini系数/熵。通过比较用不同属性进行划分得到的Gini系数/熵,看谁的小(如果是熵的话就是谁的信息增益大),就能够选出使Gini系数/熵最小的那个属性来作为先使用的节点。

其中,属性X(特征X)使得整体Y的不确定性减少的程度称为信息增益。例如,系统熵值从原始的0.88下降到了0.56,就可以说此时的信息增益为0.32。

这里没看懂的话可以先看后面构建决策树的实例,看明白例子后这段话就很好理解了。

另外,前面提到过,在遇到连续序列时,可以自己划分连续序列。在介绍完熵值和Gini系数后,就可以详细说一下如何划分了。我们可以遍历这个连续序列,每次都选择不同的地方进行划分,将划分的结果依次去计算熵/Gini系数,选择结果最小的那一次划分。这就是预剪枝。

(4)算法版本(可以跳过)

这里来说一下决策树算法的版本

1、ID3:信息增益(采用熵)

2、C4.5:信息增益率(解决ID3的问题)

3、CART:使用Gini系数,并且是二叉树,每次都将类型分为两类

这里说明一下ID3的不足。例如,如果还有一个属性(特征)是id值,那么对于每个个体而言,id值都是唯一的,也就是类别特别多的情况下,ID3很可能会过拟合,CART 对多类别特征的处理能力优于 ID3。除此之外,解决ID3不足的方式就是使用C4.5。

C4.5引入了信息增益率,信息增益率 = 信息增益/自身熵值。此时,当采用id值进行分类时,得到的数据很纯,信息增益的确很大,但此时自身的熵值更大,信息增益率反而小,就解决了ID3的问题。

(5)预剪枝和后剪枝(可以跳过)

为什么要剪枝呢?决策树过拟合的风险很大,因为从理论上来说,只要我们的树够大够深,就能把每个类完美地分开,但这会导致过拟合,因此就需要剪枝。

1、预剪枝。预剪枝体现在限制深度,叶子节点个数,叶子节点样本数,信息增益量等。比如限制深度为3,叶子节点个数为5。还可以限制叶子节点样本数为10,例如,当分裂到某一层时,该叶子节点只剩10个样本了,就不允许它继续分裂了。关于如何选择预剪枝方式,这需要在实验中进行不断观察和尝试。

2、后剪枝(用的不多)。这里介绍一下CART的后剪枝方法。建立完决策树后来进行剪枝,通过一定的衡量标准(损失值):

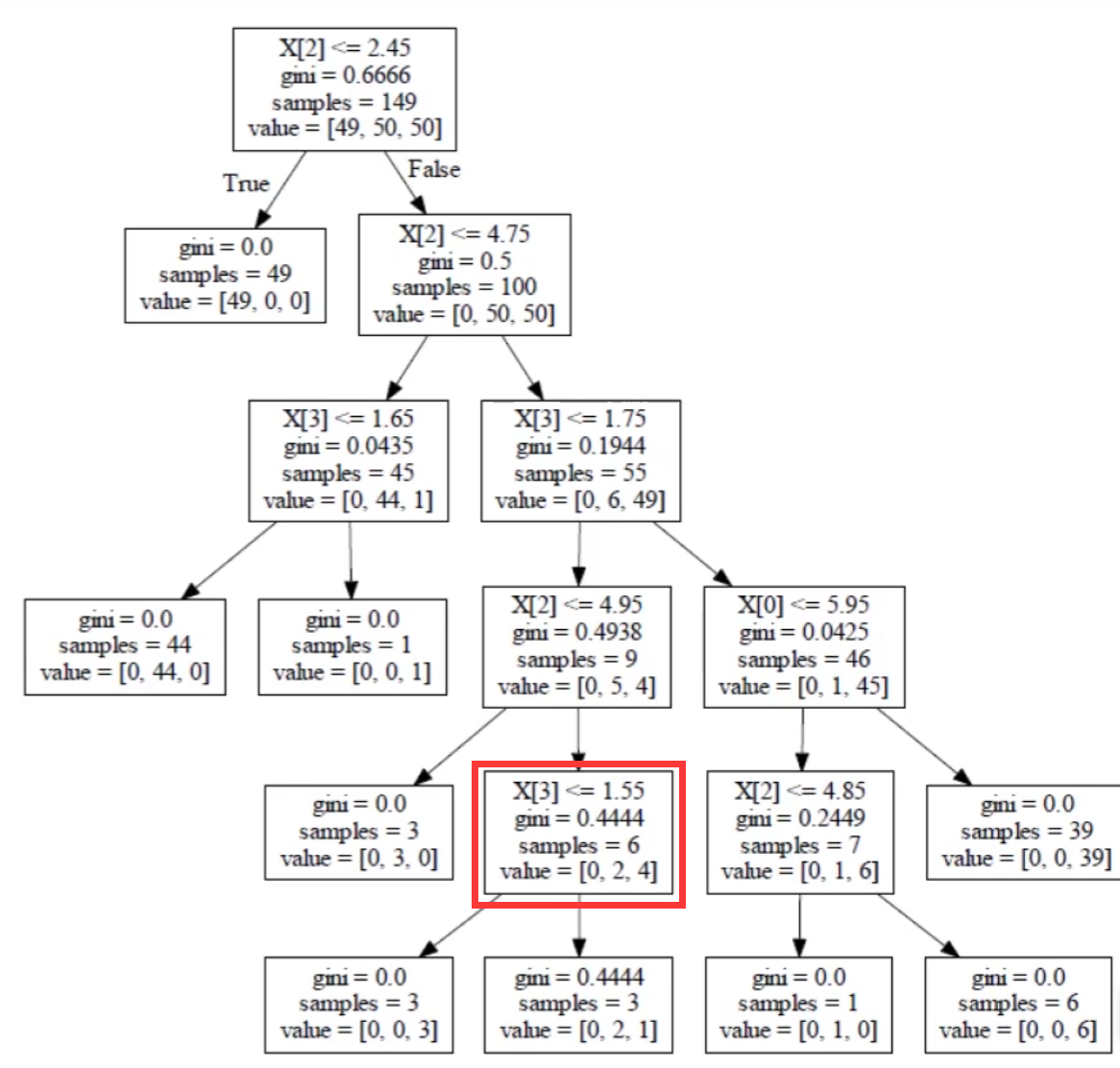

举个例子,看下面这棵树,我想确定一下红色框内的节点需不需要分裂:

那么,如果不分裂的话,根据上面的公式,损失值就是:0.4444×6+1×α(1是因为不分裂的叶子节点只有它自己)

如果分裂的话,损失值是:0×3+0.4444×3+2×α

损失值越小越好,因此假如不分裂的损失值小,就选择不分裂。式中的α是我们规定的。

(6)构建决策树

这里以Gini系数为例构建决策树

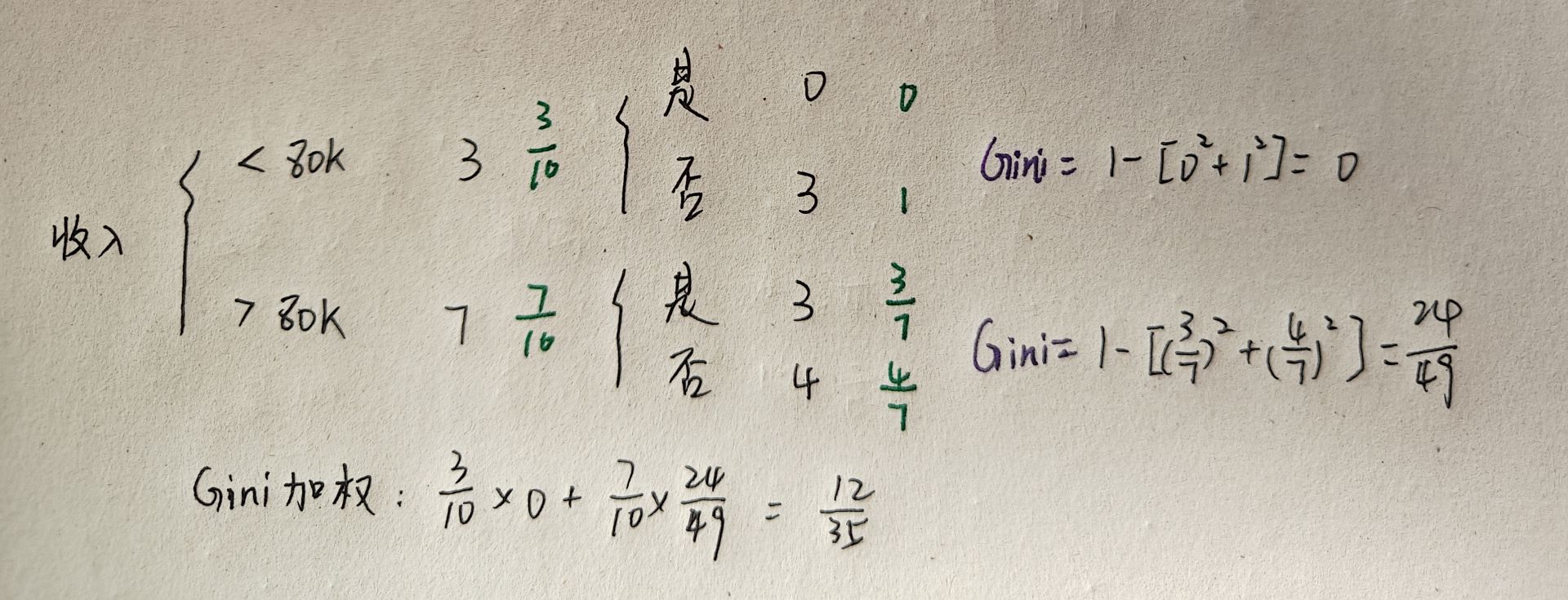

从上面的分析我们知道,我们的目标是为了让数据划分后的Gini系数减小,现在我们来分别计算通过是否有房、婚姻情况、年收入对数据进行划分后,哪个方式划分得到的结果Gini系数最小:

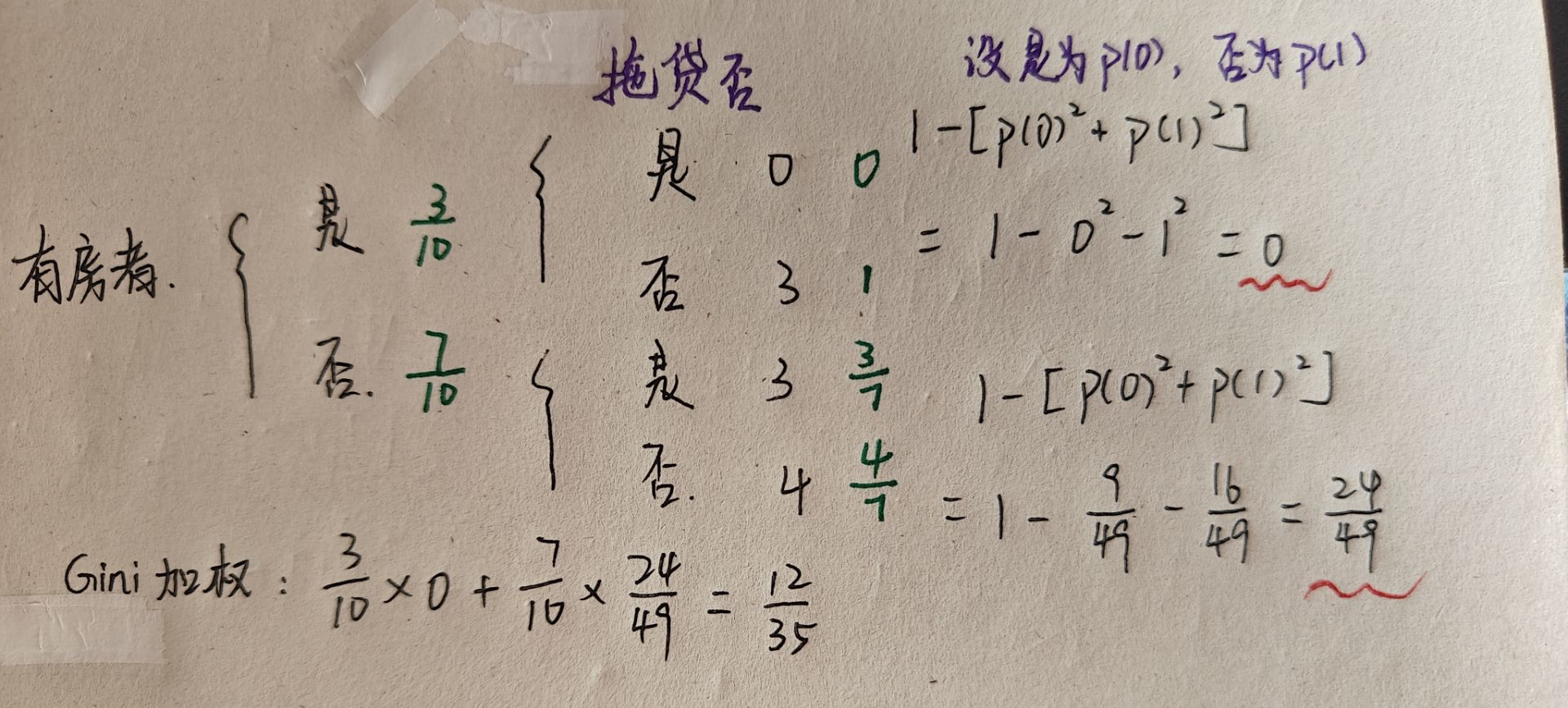

1、有房者

这里对计算过程进行简单的解释:

首先,根据是否有房,可以将数据划分为两部分,即3个人有房,7个人无房,因此有房的概率为 ,无房的概率为

。

对于有房的3个人而言,拖欠贷款的人数为0,没有拖欠贷款的人数为3。因此概率分别为0和1。现在计算有房的人的Gini系数,根据公式可求得0。

对于无房的7个人而言,拖欠贷款的人数为3,没有拖欠贷款的人数为5。因此概率分别为和

。现在计算有房的人的Gini系数,根据公式可求得

。

现在算划分后新的Gini系数,也就是Gini加权。Gini系数为0的有3个人,概率为;Gini系数为

的有7个人,概率为

。求得Gini加权为

。

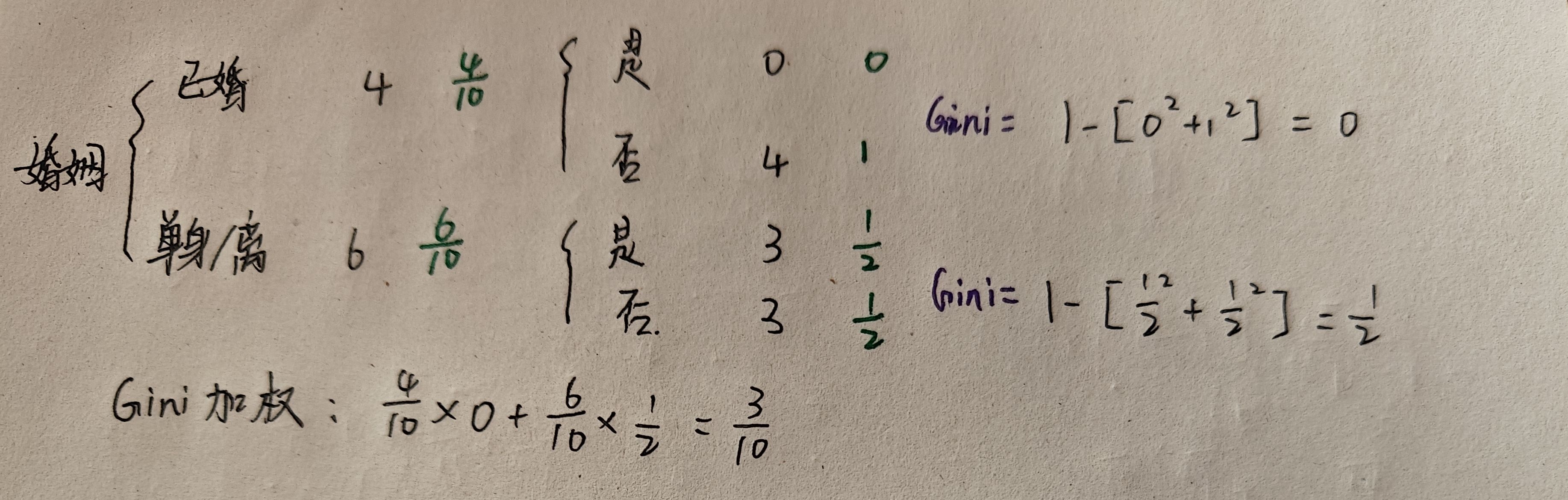

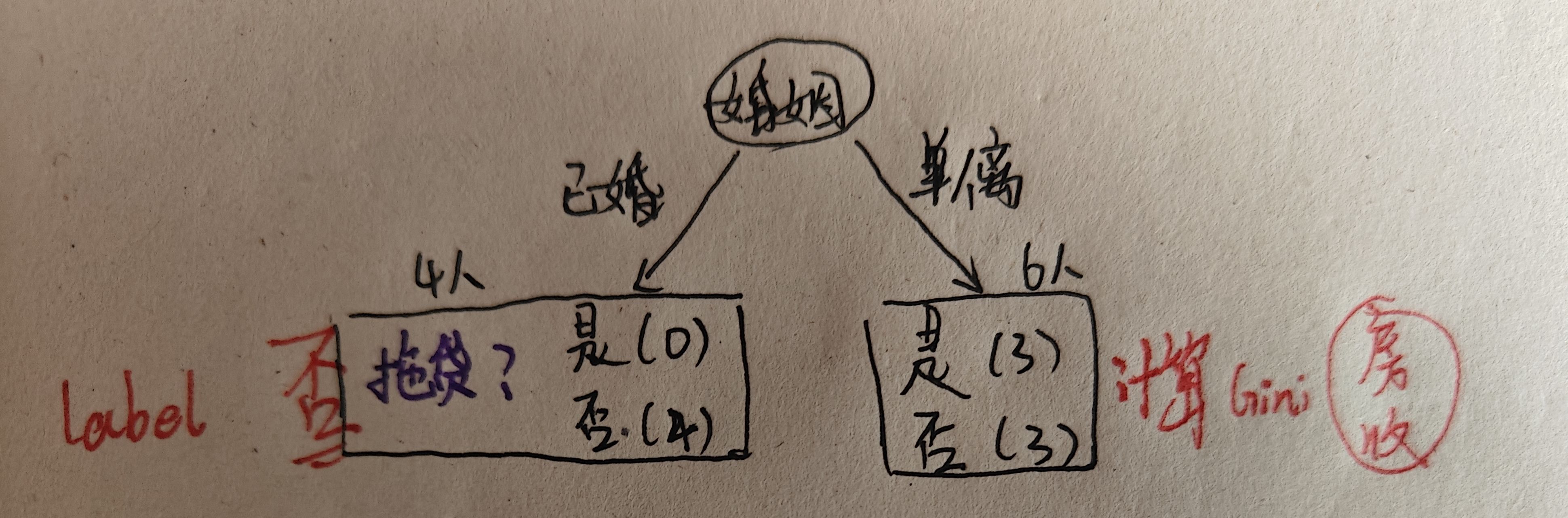

2、婚姻状况

3、收入

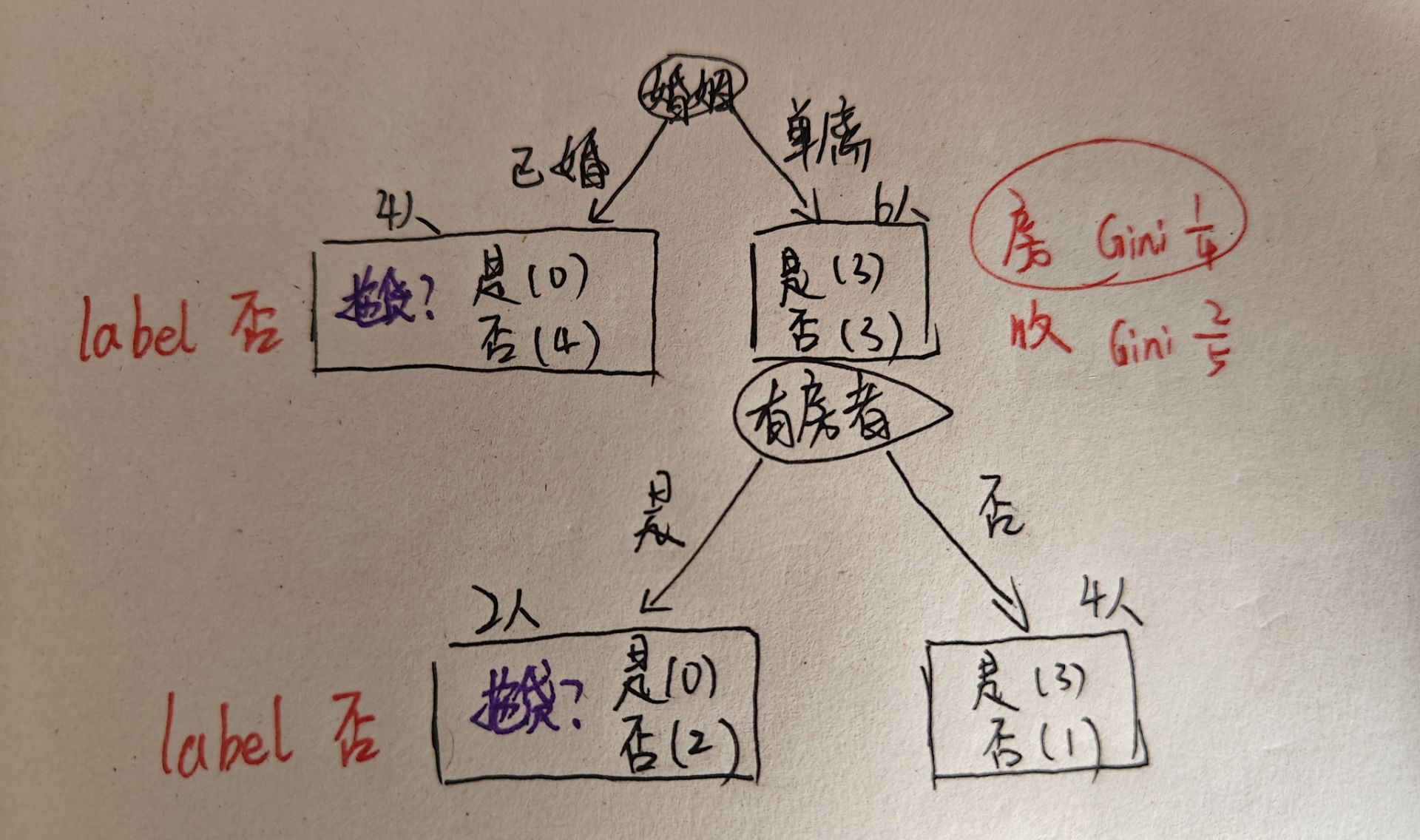

这样,我们就分别计算了使用三个属性进行划分的Gini加权,可以看出,使用婚姻状况来划分的Gini系数最小,因此,决策树的第一层应该使用婚姻状况:

可以看出,已婚的4人都没有拖欠贷款,因此可以直接打上标签否。单身或离异的6人中,有三个人拖欠贷款,三个人不拖欠贷款,因此还需要通过剩下的两个属性将这六个人进行划分,降低Gini系数。现在我们可以选择的属性是是否有房和收入情况,现在重新计算Gini系数:

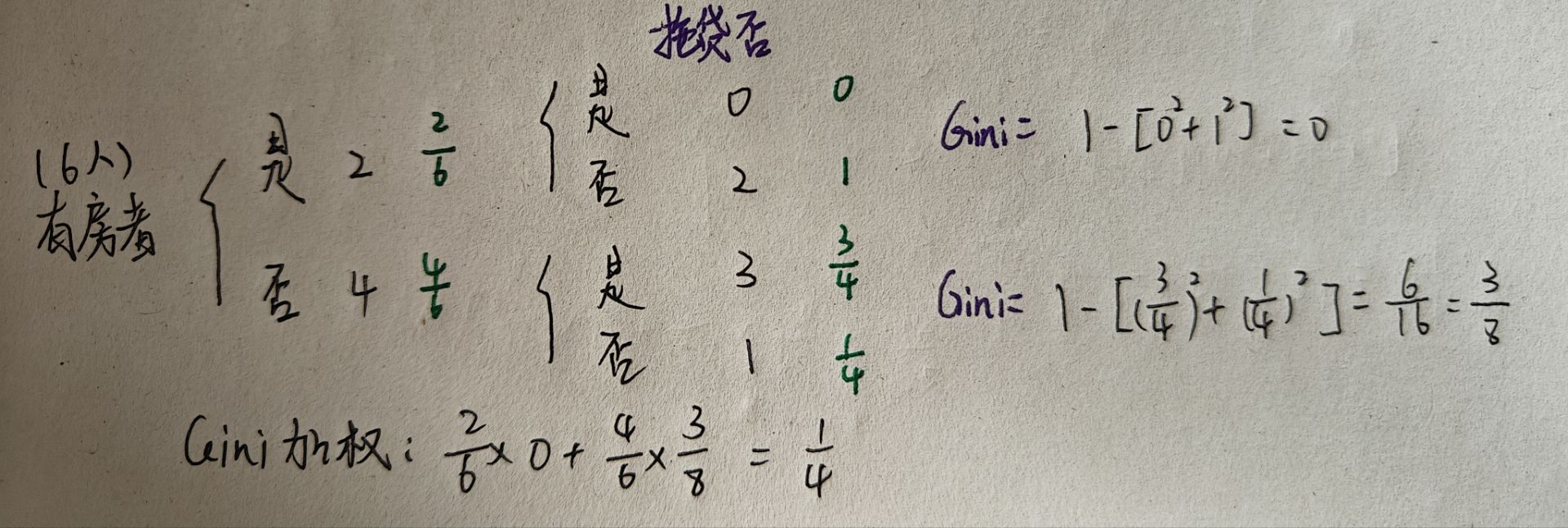

1、有房者

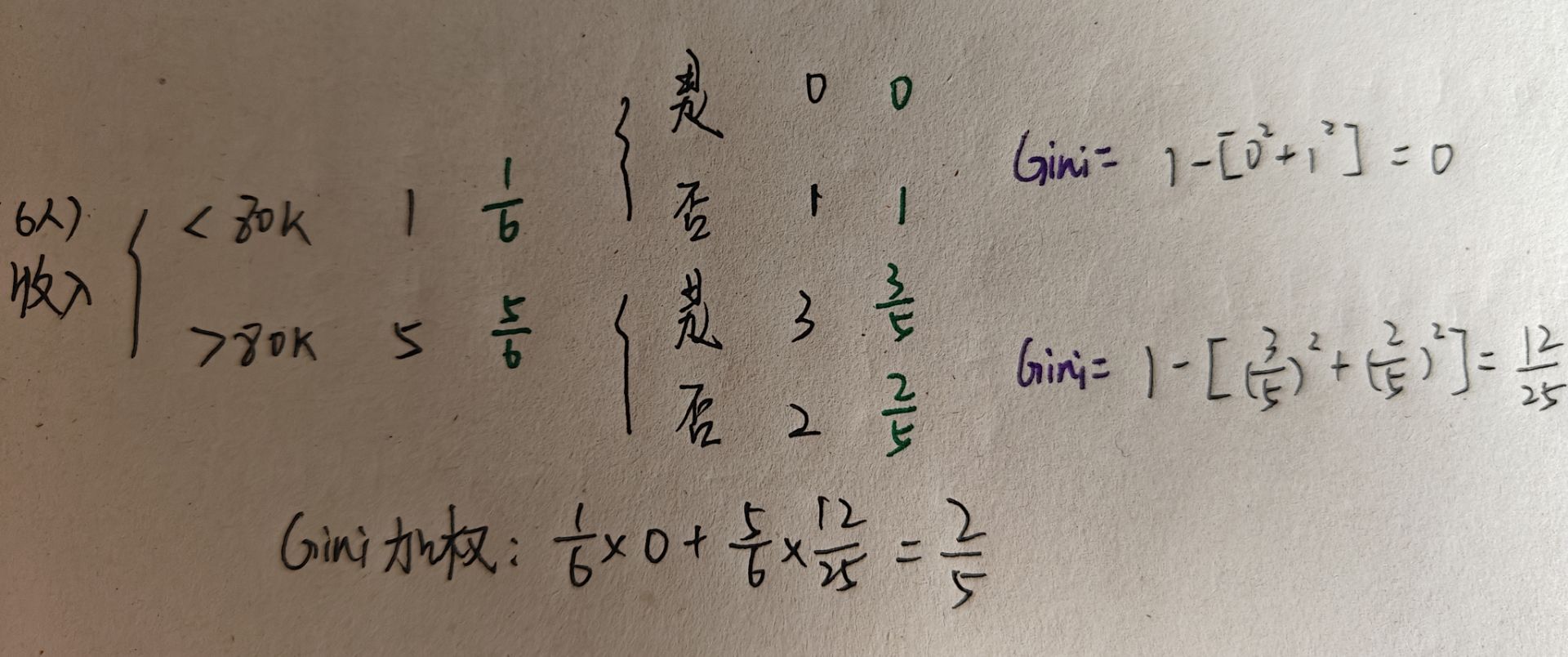

2、收入

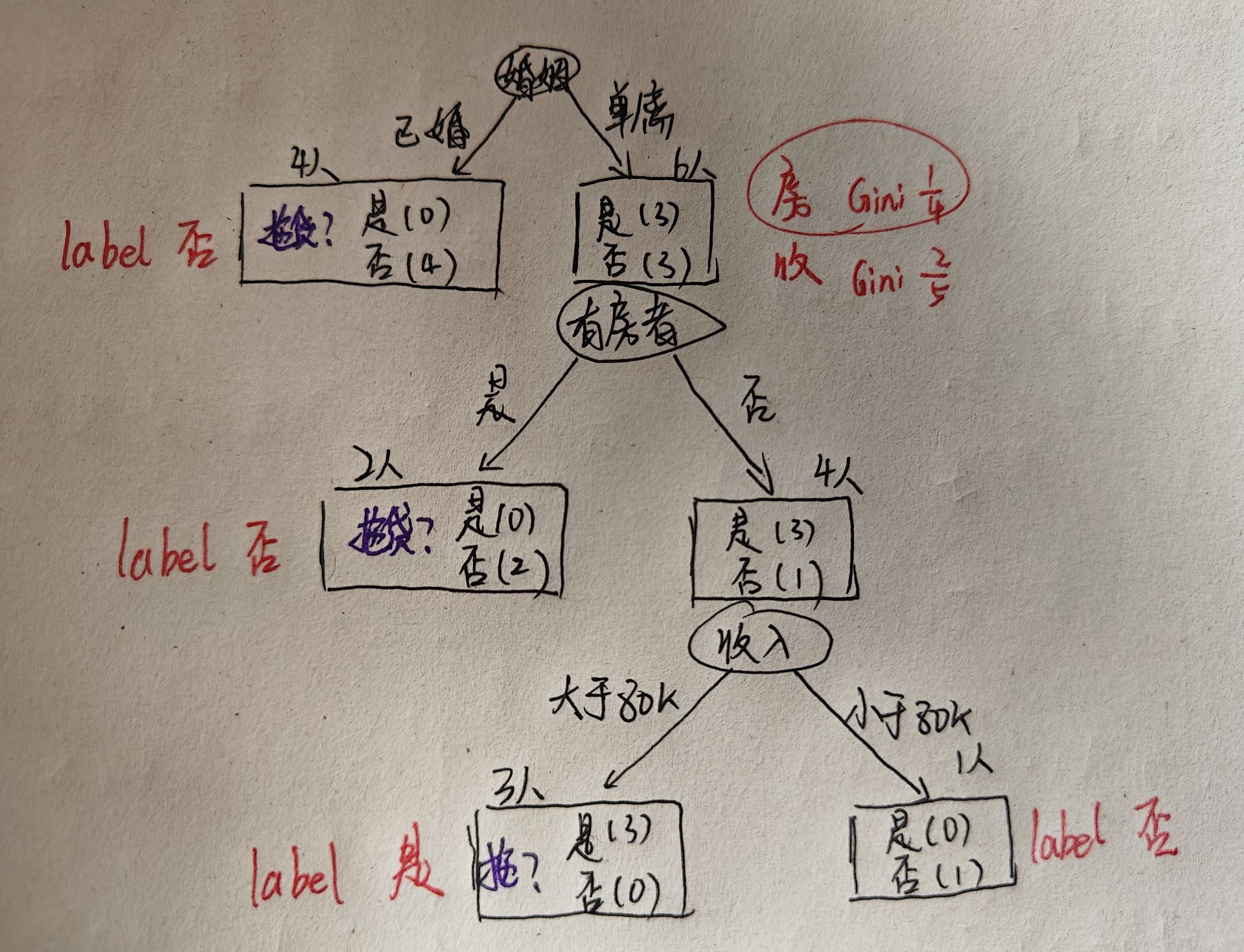

有房者的Gini加权更小,因此第二个属性是有房者,可以继续构建决策树:

此时,有房的2人均未拖欠贷款,因此也可以打上否的标签。没有房的4个人有3个拖欠贷款,1个不拖欠贷款,因此还需要进一步判断。这里由于只剩下收入这一个属性,因此不需要再计算Gini系数。根据收入可以继续构建决策树:

此时,收入大于80k的人均拖欠贷款,因此可以打上标签是,收入小于80k的人没有拖欠贷款,可以打上标签否。至此,决策树构建完毕。 我们在一开始提到的没有房、单身、年收入70k的人,就可以根据这颗决策树判断为没有拖欠贷款。

(7)决策树进行回归任务

决策树在进行回归任务时,将衡量标准改为方差即可。

2、决策树的代码实现

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score# 加载鸢尾花数据集

iris = load_iris()

X = iris.data

y = iris.target# 将数据集分为训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

'''

这里的X是特征矩阵,也叫自变量,y是标签向量,也叫因变量

test_size是测试集占总数据的比例,这里0.3就是设置为了30%

random_state = 42是随机数种子,确保划分结果一样,代码可复现

'''# 创建决策树分类器

clf = DecisionTreeClassifier()# 训练模型

clf.fit(X_train, y_train)# 对测试集进行预测

y_pred = clf.predict(X_test)# 计算准确率

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"模型准确率: {accuracy:.2f}")四、随机森林

1、随机森林的概念

在学过决策树后,随机森林的思路就很简单了。随机森林的森林指的是多棵决策树,随机有两个方面的随机:

1、样本随机采样,比如第一棵树随机采用80%的样本之类

2、特征随机采样,比如有n个特征,颜色、大小、气味、纹路...等,第一棵树选择颜色、气味、纹路等,第二棵选择大小、气味等。

这样就可以保证每棵树得到的结果相似但不同,最后再对结果进行处理:

如果是回归任务,就对每棵树的结果取平均值

如果是分类任务,就对每棵树的结果取众数

这样就得到了最终结果。

随机森林的优点是:模型随机性强不容易过拟合、处理高维数据相对更快、树状结构,可解释度高。缺点是:模型往往不具备正确处理过于困难的样本的能力。

2、代码实现

# 导入必要的库

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix# 加载数据集

iris = load_iris()

X = iris.data # 特征

y = iris.target # 标签# 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)# 创建随机森林分类器

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, # 树的数量max_depth=None, # 树的最大深度min_samples_split=2, # 拆分内部节点所需的最小样本数min_samples_leaf=1, # 叶子节点所需的最小样本数max_features='sqrt', # 寻找最佳分割时要考虑的特征数量random_state=42, # 随机种子,确保结果可复现n_jobs=-1 # 使用所有CPU核心

)# 训练模型

rf.fit(X_train, y_train)# 在测试集上进行预测

y_pred = rf.predict(X_test)# 评估模型

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"模型准确率: {accuracy:.2f}")# 查看分类报告(精确率、召回率、F1分数等)

print("\n分类报告:")

print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=iris.target_names))