DAY31-文件的规范拆分和写法

- 规范的文件命名

- 规范的文件夹管理

- 机器学习项目的拆分

- 编码格式和类型注解

(一)文件拆分

思考:如何把一个文件,拆分成多个具有着独立功能的文件,然后通过import的方式,来调用这些文件。这样具有几个好处:

1. 可以让项目文件变得更加规范和清晰

2. 可以让项目文件更加容易维护,修改某一个功能的时候,只需要修改一个文件,而不需要修改多个文件。

3. 文件变得更容易复用,部分通用的文件可以单独拿出来,进行其他项目的复用。

这就涉及到文件的拆分

①机器学习项目流程——通常包含以下阶段:

- 数据加载:从文件、数据库、API 等获取原始数据。

- 命名参考:

load_data.py、data_loader.py

- 命名参考:

- 数据探索与可视化:了解数据特性,初期可用 Jupyter Notebook,成熟后固化绘图函数。

- 命名参考:

eda.py、visualization_utils.py

- 命名参考:

- 数据预处理:处理缺失值、异常值,进行标准化、归一化、编码等操作。

- 命名参考:

preprocess.py、data_cleaning.py、data_transformation.py

- 命名参考:

- 特征工程:创建新特征,选择、优化现有特征。

- 命名参考:

feature_engineering.py

- 命名参考:

- 模型训练:构建模型架构,设置超参数并训练,保存模型。

- 命名参考:

model.py、train.py

- 命名参考:

- 模型评估:用合适指标评估模型在测试集上的性能,生成报告。

- 命名参考:

evaluate.py

- 命名参考:

- 模型预测:用训练好的模型对新数据预测。

- 命名参考:

predict.py、inference.py

- 命名参考:

②文件组织

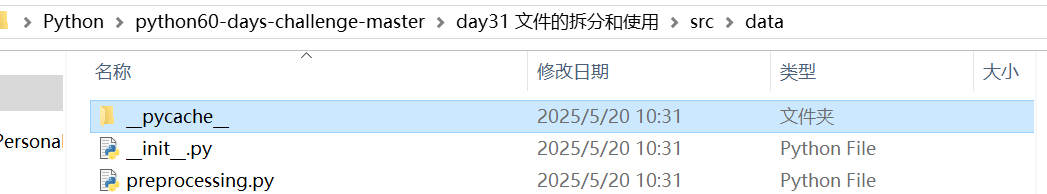

存放项目的核心源代码:src/(source的缩写),包括:

- src/data/:放置与数据相关的代码。

- src/models/:关于模型的代码

- src/utils/:存放通用辅助函数代码

配置文件管理 :

- config/ 目录:集中存放项目的配置文件,方便管理和切换不同环境(开发、测试、生产)的配置。

实验与探索代码:

- notebooks/ 或 experiments/ 目录:用于初期的数据探索、快速实验、模型原型验证。

项目产出管理:

- data/ 目录:存放项目相关数据

- models/ 目录:专门存放训练好的模型文件,根据模型保存格式不同,可能是

.pkl(Python pickle 格式,常用于保存 sklearn 模型 )、.h5(常用于保存 Keras 模型 )、.joblib等。 - reports/ 或 output/ 目录:存储项目运行产生的各类报告和输出文件。

总结通用拆分思路:

- 首先,按照机器学习的主要工作流程(数据处理、训练、评估等)将代码分离到不同的

.py文件中。 这是最基本也是最有价值的一步。 - 然后,创建一个

utils.py来存放通用的辅助函数。 - 考虑将所有配置参数集中到一个

config.py文件中。 - 为你的数据和模型产出物创建专门的顶层目录,如

data/和models/,将它们与你的源代码(通常放在src/目录)分开。

③注意点:

#if name == "main"写法的好处

-

明确程序起点:一个 Python 项目往往由多个模块组成。if name == “main” 可清晰界定程序执行的起始位置。比如一个包含数据处理模块 data_processing.py、模型训练模块 model_training.py 的机器学习项目,在 model_training.py 中用 if name == “main” 包裹训练相关的主逻辑代码,运行该文件时就知道需要从这里开始执行(其他文件都是附属文件),让项目结构和执行流程更清晰。(大多时候如此)

-

避免执行:python遵从模块导入即执行机制,当你使用 import xxx 导入一个模块时,Python 会执行该模块中的所有顶层代码(即不在任何函数或类内部的代码)。如果顶层代码中定义了全局变量或执行了某些操作(如读取文件、初始化数据库连接),这些操作会在导入时立即生效,并可能影响整个程序的状态。为了避免执行不必要的代码,我们可以使用 if name == “main” 来避免在导入时执行不必要的代码。这样,只有当模块被直接运行时(即被执行 python xxx.py),才会执行顶层代码,而导入时则不会执行。这样,我们就可以确保在导入模块时,不会执行不必要的代码,从而提高程序的性能和可维护性。

-

合理的资源管理:if name == “main” 与定义 main 函数结合使用,函数内变量在函数执行完这些变量被释放,能及时回收内存资源,避免内存泄漏,保证程序高效运行。

#编码格式:

通常在首行注明# -*- coding: utf-8 -*-显式声明文件的编码格式,确保 Python 解释器能正确读取和解析文件中的非 ASCII 字符(如中文、日文、特殊符号等)。

#类型注解

- 变量类型注解语法为 变量名: 类型

-

函数类型注解为函数参数和返回值指定类型,语法为 def 函数名(参数: 类型) -> 返回类型。

def add(a: int, b: int) -> int:return a + bdef greet(name: str) -> None:print(f"Hello, {name}")3.类属性与方法的类型注解:为类的属性和方法添加类型信息。

# 定义一个矩形类

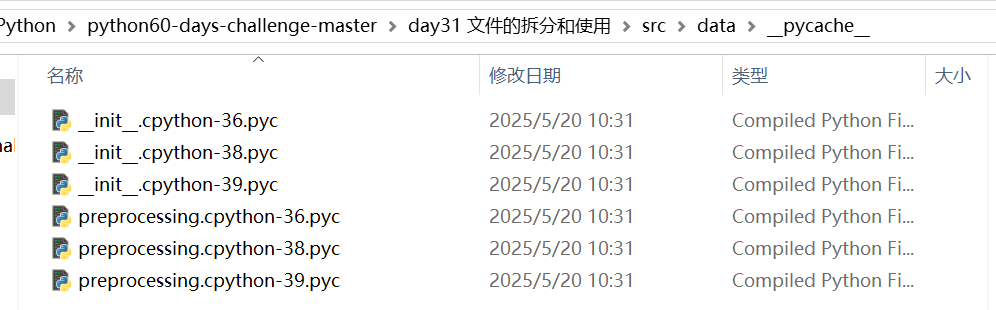

class Rectangle:width: float # 矩形宽度(浮点数),类属性的类型注解(不初始化值)height: float # 矩形高度(浮点数)def __init__(self, width: float, height: float):self.width = widthself.height = heightdef area(self) -> float:# 计算面积(宽度 × 高度)return self.width * self.height#pyc文件的介绍:

pyc文件是Python的"编译后"文件,其中的"pyc"代表"Python compiled"。当你运行一个Python程序(比如你的机器学习脚本)时,Python解释器会做两件事:

-

首先把你的.py源代码文件编译成字节码(bytecode)

-

然后执行这些字节码

pyc文件就是存储这些字节码的文件,它的作用是让Python程序下次运行时可以更快启动,因为不需要重新编译源代码。

当在做机器学习项目时:

-

导入的各种库(如numpy, pandas, sklearn)都有对应的pyc文件

-

写的Python模块(如

data_preprocessing.py)也会生成pyc文件 -

这些文件让机器学习代码加载更快

(二)作业

作业:尝试针对之前的心脏病项目,准备拆分的项目文件,思考下哪些部分可以未来复用。

heart_disease_project/

├── config/ # 配置文件

│ ├── config.yaml # 超参数、路径配置

│ └── .env # 敏感信息(如API密钥)

├── data/ # 数据管理

│ ├── raw/ # 原始数据(如heart.csv)

│ ├── processed/ # 处理后的数据

│ └── interim/ # 中间数据(可选)

├── src/ # 核心代码

│ ├── data/ # 数据相关模块

│ │ ├── load_data.py # 数据加载(可复用)

│ │ ├── preprocess.py # 数据预处理(可复用)

│ │ └── feature_engineering.py # 特征工程(可复用)

│ ├── models/ # 模型相关模块

│ │ ├── model.py # 模型定义(可复用)

│ │ ├── train.py # 训练逻辑(可复用)

│ │ └── evaluate.py # 评估逻辑(可复用)

│ └── utils/ # 通用工具

│ ├── io_utils.py # 文件读写(高度复用)

│ ├── logging_utils.py# 日志管理(高度复用)

│ └── plotting_utils.py # 可视化工具(高度复用)

├── notebooks/ # 探索性分析

│ └── initial_eda.ipynb # 初步数据分析

├── models/ # 保存训练好的模型

│ └── model.pkl

├── reports/ # 输出报告

│ ├── evaluation_report.txt

│ └── visualizations/ # 可视化结果

└── requirements.txt # 依赖库列表

① 可复用部分

load_data.py

#示例代码

# src/data/load_data.py

import pandas as pd

from typing import Optional

from config import DATA_PATH # 从配置读取路径def load_csv(file_path: str = DATA_PATH) -> Optional[pd.DataFrame]:try:return pd.read_csv(file_path)except FileNotFoundError:print(f"文件 {file_path} 不存在!")return None-

preprocess.py# src/data/preprocess.py from sklearn.preprocessing import StandardScaler from pandas import DataFramedef normalize_data(df: DataFrame, columns: list) -> DataFrame:scaler = StandardScaler()df[columns] = scaler.fit_transform(df[columns])return df model.py# src/models/model.py from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from typing import Dict, Anydef build_model(config: Dict[str, Any]):return RandomForestClassifier(n_estimators=config["n_estimators"],max_depth=config["max_depth"])train.py# src/models/train.py from sklearn.model_selection import train_test_split import joblibdef train_model(model, X, y, test_size=0.2):X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=test_size)model.fit(X_train, y_train)joblib.dump(model, "models/trained_model.pkl")return X_test, y_test②总结复用性

-

数据模块:数据加载、预处理、特征工程代码可通过参数化和配置文件适配新数据集。

-

模型模块:模型定义和训练逻辑可扩展为通用框架(如支持PyTorch或TensorFlow)。

-

工具模块:日志、文件操作、可视化工具可跨项目直接复用。

-

配置文件:集中管理参数,避免硬编码,提升灵活性。