全流域洪涝预测预警数字孪生平台

近年来,极端天气频发,洪涝灾害威胁着人民生命财产安全。传统防汛手段依赖人工经验与局部监测,存在预警滞后、数据孤岛等问题。而全流域洪涝预测预警数字孪生平台的诞生,正以"数字镜像"技术重构防洪体系,实现从"被动救灾"到"主动防御"的跨越。本文深度解析这一平台的创新价值与核心技术,揭开智慧防汛的科技密码。

一、为什么需要数字孪生平台?

以浙江淳安县为例,其山地面积占比超80%,溪流密布,山洪风险极高。传统监测仅能覆盖局部河段,难以预测流域整体洪涝态势。数字孪生平台通过全要素数据融合与动态仿真模拟,将物理流域"复制"到虚拟空间,实时映射雨情、水情、工情,让防汛决策者"透视"洪水演进全貌。例如,厦门市东西溪平台通过细化模型计算,精准调控水库泄洪流量,成功应对"洪潮双碰头"险情。

二、四大核心建设内容,打造防汛"超级工具"

1. 智慧化"四预"闭环,贯穿防洪全流程

- 预报

:整合气象卫星、地面传感器等多源数据,驱动水文水动力耦合模型,实现降雨径流、洪水演进的高精度模拟。如水利部数字孪生平台将降雨预测周期从20天延长至30天,关键期预报准确率超90%。

- 预警

:基于AI算法识别风险阈值,通过短信、大喇叭等多渠道靶向推送预警信息,覆盖1.3万余座水库责任人。

- 预演

:构建"数字沙盘",模拟不同调度方案下的淹没范围与水深,辅助决策最优泄洪路径。贾鲁河平台通过"四预"功能,实现防洪调度方案秒级生成。

- 预案

:集成历史洪灾案例与专家知识库,动态生成应急预案,支持多方案对比与智能推荐。

2. "双核驱动"技术体系,破解模型难题

平台采用机理模型+数据模型双轮驱动:

- 机理模型

(如圣维南方程组)确保物理规律准确性,适用于常规水文计算;

- 数据模型

(如深度学习算法)通过历史数据训练,提升复杂场景的泛化能力。

两者互补,既能应对河道断流等极端工况,又可适应城市化进程中的下垫面变化。

3. 分布式架构+高性能计算,让洪水"算得准、算得快"

面对海量数据与复杂计算,平台采用GPU并行计算与分布式架构。例如,大汶河项目将流域划分为14万个网格,5分钟内完成全流程模拟;远算科技通过国产可控模型,实现洪涝风险识别到处置的分钟级响应。

4. 三维可视化引擎,构建"透明流域"

依托倾斜摄影、BIM等技术,平台1:1还原堤防、闸坝等工程细节,结合实时水位数据动态渲染淹没场景。决策者可通过"领导驾驶舱"纵览流域态势,点击任意断面即可调取水位、流量等关键指标。

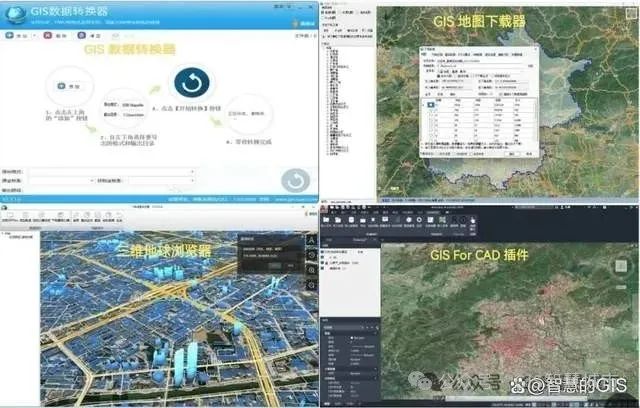

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

三、技术突破:从数据到决策的四大创新

- 全域感知网络

:空-天-地一体化监测,融合雷达遥感、无人机航拍与物联网传感,实现毫米级位移监测与渗压预警。

- 多模型耦合引擎

:突破"水文-水动力-工程调度"模型壁垒,支持跨尺度联合仿真。如椒江平台允许用户自定义降雨模式,一键生成多套调度方案。

- 知识图谱驱动

:构建水利专业知识库,智能匹配历史相似案例。例如,某平台集成万余册水利文献与专家经验规则,实现预案自动优化。

- 安全可信体系

:采用逻辑隔离与区块链技术,保障数据隐私与模型防篡改。

四、未来展望:从"治水"到"智水"

数字孪生平台已在全国多地落地:淳安县实现山洪防御效率提升70%[1];北京市通过孪生平台重构预报调度能力,有效应对城市内涝。随着5G、量子计算等技术的融合,未来平台将向超精细化模拟(如厘米级网格)与自主决策演进,真正成为守护江河安澜的"数字卫士"。

结语

洪涝无常,科技有道。全流域数字孪生平台不仅是技术集大成者,更是"人民至上、生命至上"理念的生动实践。当洪水来袭时,这个"虚拟镜像"中的每一次计算、每一次推演,都在为现实世界筑起一道无形却坚固的堤坝。