无人机传感器模组运行与技术难点分析

一、传感器模组运行方式

1. 激光雷达(LiDAR)

运行方式:采用直接飞行时间(dToF)技术,发射激光脉冲并计算反射时间获取距离信息。

索尼AS-DT1等新型LiDAR集成单光子雪崩二极管(SPAD),提升光子探测效率,支持室内40米、室外强光下20米测距,精度达±5 cm。

应用场景:避障、地形测绘(如桥梁巡检)、精准降落引导。

2. MEMS惯性测量单元(IMU)

运行方式:通过三轴陀螺仪与加速度计实时测量角速度与线性加速度,结合温度补偿算法输出姿态与位移数据。

如ER-MIMU-064模块,支持400Hz高频刷新与宽温工作,功耗仅2W。

应用场景:飞行姿态稳定控制、无GPS环境下的轨迹推算。

3. 视觉传感器

运行方式:基于双目/深度相机采集图像,通过SLAM算法提取特征点与深度信息。

PL-ALF框架结合IMU与回环检测,提升低纹理环境定位精度30%。

应用场景:室内自主飞行、动态避障。

4. 气流传感器

运行方式:利用压差测量原理,通过多边形棱柱结构增强气流敏感性,结合神经网络拟合风速/风向。

华南农大研发的传感器风速误差0.20m/s,采样率16Hz,功耗<1.2mW。

应用场景:农业喷洒高度控制、抗风扰飞行。

5. 雷达传感器

运行方式:调频连续波(FMCW)雷达发射连续电磁波,通过回波频率偏移计算目标距离/速度。

“锁眼”雷达重量仅500g,分辨率达传统雷达10倍,可探测120米内“低慢小”目标。

应用场景:城市低空安防、无人机群协同避撞。

二、技术要点与难点

1.精度与稳定性挑战

IMU零偏漂移:长时间工作导致姿态累积误差,需动态温度补偿与多传感器融合。

LiDAR环境干扰:强光/雨雾散射降低信噪比,通过SPAD提升光子捕获率应对。

2.复杂环境适应性

视觉SLAM失效:低纹理场景(隧道、仓库)特征点稀少,PL-ALF框架引入线段特征(LSD)辅助定位。

气流动态干扰:湍流导致悬停漂移,需高频采样与预测控制。

3.算力与能效平衡

实时处理瓶颈:激光点云与视觉数据计算量大,Jetson NX等嵌入式平台需优化算法(如UAV-DETR模型压缩)。

能耗约束:连续波雷达通过小功率设计(电磁辐射安全距离1米)延长续航。

4.多目标检测与追踪

小目标漏检:航拍图像中行人/垃圾仅占数像素,UAV-DETR融合频域特征(FFT增强边缘纹理)提升检测精度。

遮挡ID切换:DeepSORT算法在环岛车流追踪中达98.71% MOTA,优于ByteTrack。

5.多传感器融合一致性

时空标定误差:激光雷达与相机数据需精确时空同步。

异构数据关联:雷达点云与视觉特征映射需语义对齐。

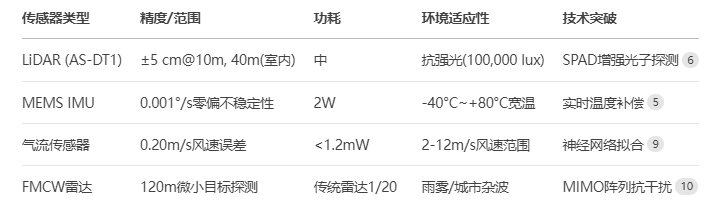

关键参数对比(代表性传感器)