本振相参解析(1)2025.6.1

前言

本振相参是射频与通信系统中的关键技术概念,涉及本机振荡器(LO)信号的相位稳定性和多信号间的相干性控制。以下从定义、关键技术、应用场景及挑战等方面展开分析:

一、核心概念解析

- 本振(Local Oscillator, LO)

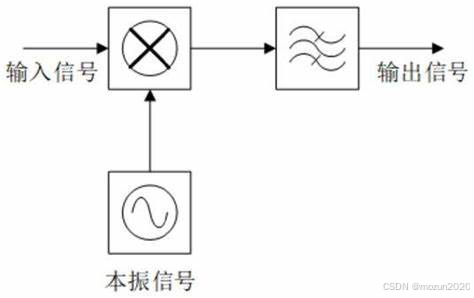

本振是电子系统中用于生成高频信号的振荡器,常见于超外差接收机、雷达、通信设备等。其核心功能是产生与接收信号或发射信号频率相关的本振信号,通过混频(Mixing)生成中频(IF)信号。例如,在卫星接收系统中,本振频率与接收信号频率的差频被选择为中频信号(如465kHz)。 - 相参(Coherent)

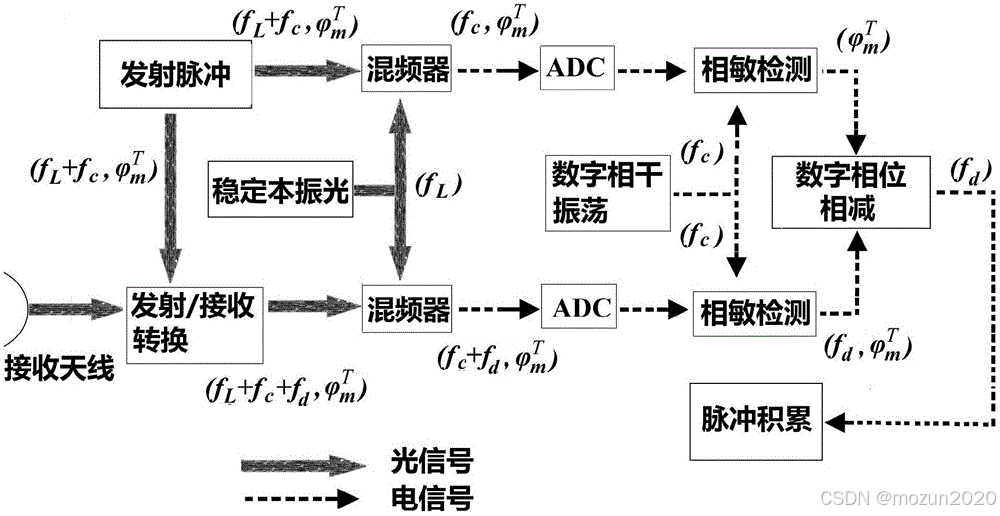

相参性指信号相位在时间或空间上保持连续且相位差恒定的特性。在多通道系统中,各信号源的相位需严格同步,例如雷达发射信号与接收本振的相位需一致,以实现脉冲积累、测距测速等高精度功能。 - 本振相参

指本振信号与其他系统信号(如发射信号、时钟源)之间建立稳定的相位关系,确保系统各模块的协同工作。例如,雷达系统中发射脉冲的初始相位与本振相位需严格同步,以避免信号失真并提升信噪比。

二、关键技术实现

- 相位同步技术

- 全相参设计:通过统一的时钟源和频率合成器(如APUASYN20-X系列)生成多通道相参信号,各通道频率范围覆盖8kHz-20GHz,相位分辨率达0.1度,支持脉冲调制与快速频率切换(<5μs)。

- 延迟补偿:在传输链路中,需通过等长传输线或数字校准技术补偿相位延迟,确保多路信号的相位一致性。

- 低相位噪声设计

本振的相位噪声直接影响系统性能。例如,在1GHz频率下,优质相参源的单边带相位噪声可低至-125dBc/Hz,通过采用高Q值谐振器、温度补偿电路(TCXO/OCXO)及锁相环(PLL)技术实现。 - 频率合成技术

- 直接/间接合成:直接合成(DDS)适用于快速跳频场景,间接合成(PLL)适合高稳定性需求。毫米波频段(如W波段75-110GHz)常采用谐波混频、倍频链等技术扩展频率范围。

- 混合式合成:结合DDS与PLL优势,兼顾频率分辨率(0.01Hz)与切换速度,适用于量子计算等高精度场景。

三、典型应用场景

- 雷达系统

- 脉冲积累增益:通过多脉冲相参积累,提升目标检测信噪比(SNR)。例如,若单个脉冲SNR为10dB,积累N个脉冲后SNR提升10log10(N) dB。

- 测距测速:利用相位差计算目标距离(ΔR=c·Δφ/(4πf)),多普勒频移测量速度(Δf=2v·f0/c)。

- 通信系统

- 载波恢复与调制:在QPSK、BPSK等抑制载波调制中,本振相位噪声会导致解调误码率上升。需通过锁相环(Costas环)抑制相位抖动,确保载波同步精度。

- 5G/毫米波通信:W波段相参频率源支持Massive MIMO波束成形,提升信道容量与抗干扰能力。

- 量子计算与测试

- 量子比特操控:相参频率源提供精确的微波脉冲序列,控制量子比特的Rabi振荡与相干时间。

- 矢量网络分析:通过相参本振测量器件的幅频/相频特性,分辨率达0.1度相位差。

四、技术挑战与解决方案

- 相位噪声抑制

- 根源优化:采用低噪声有源器件(如砷化镓FET)、优化PCB布局减少寄生参数。

- 后处理补偿:通过数字信号处理(DSP)算法(如卡尔曼滤波)校正相位抖动。

- 多通道同步

- 硬件同步:使用高速触发接口(如FCP)实现多通道相位同步,误差<1°。

- 软件校准:基于MATLAB建模仿真,预判并补偿通道间相位偏差。

- 高频段设计难点

- 毫米波损耗:W波段信号传输需采用波导或高介电常数基板,降低插入损耗。

- 热稳定性:通过恒温槽或热电制冷(TEC)控制本振温度波动,抑制相位漂移。

五、未来发展方向

- 集成化与小型化:硅基/氮化镓(GaN)工艺实现片上相参源,降低系统体积与功耗。

- 人工智能辅助设计:利用AI优化相位噪声模型与校准算法,提升系统自适应能力。

- 太赫兹频段扩展:突破1THz以上频段的相参合成技术,支持太赫兹成像与通信。

总结

本振相参技术是高精度电子系统的基石,其核心在于相位稳定性与多信号协同。随着毫米波、量子计算等领域的需求增长,低噪声、高集成度的相参源设计将成为未来研究重点。实际应用中需结合硬件优化、算法补偿与系统级仿真,以实现复杂场景下的可靠性能。