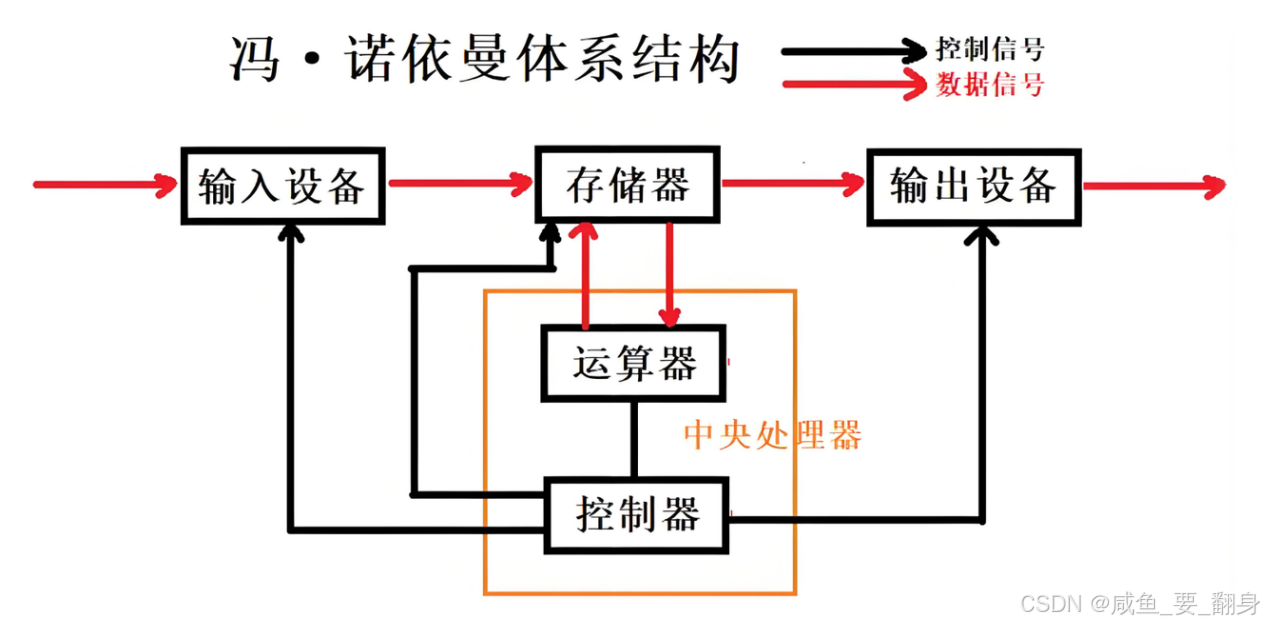

冯 • 诺依曼体系结构

目录

一、冯 • 诺依曼体系结构体系历史演变

1. 基础功能需求分析

2. 控制系统的诞生

3. 性能瓶颈的发现

4. 内存层的革命性引入

5. 完整架构的最终成型

6. 体系结构特征凝练

7. 历史对照与启示

8. 哲学层面的范式转变

二、关于内存提高冯•诺依曼体系结构效率的方法

三、实例:数据的流动过程

四、相关小知识(冯•诺依曼体系结构)

一、冯 • 诺依曼体系结构体系历史演变

1. 基础功能需求分析

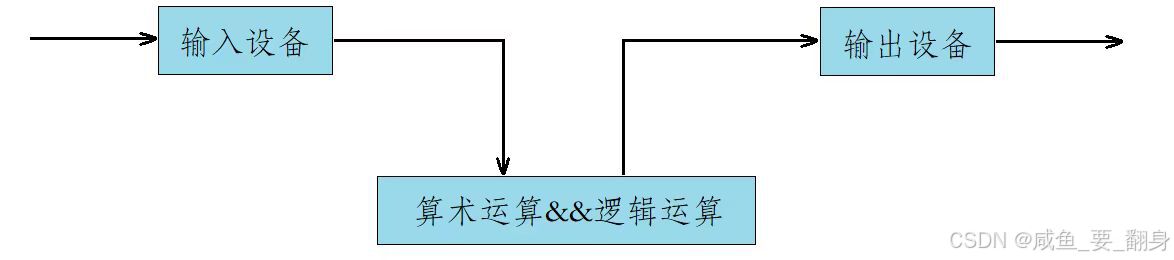

计算机作为人类问题求解的工具,其基础架构必须满足三大核心功能诉求:

-

数据输入通道:需要配备输入设备(如键盘、传感器)将人类可理解的物理信号转化为二进制数字信号

-

数据处理核心:需构建运算单元实现算数运算(加减乘除)与逻辑运算(与/或/非等布尔运算)

-

结果输出接口:需要输出设备(显示器、打印机)将二进制结果逆向转换为人类可感知形式

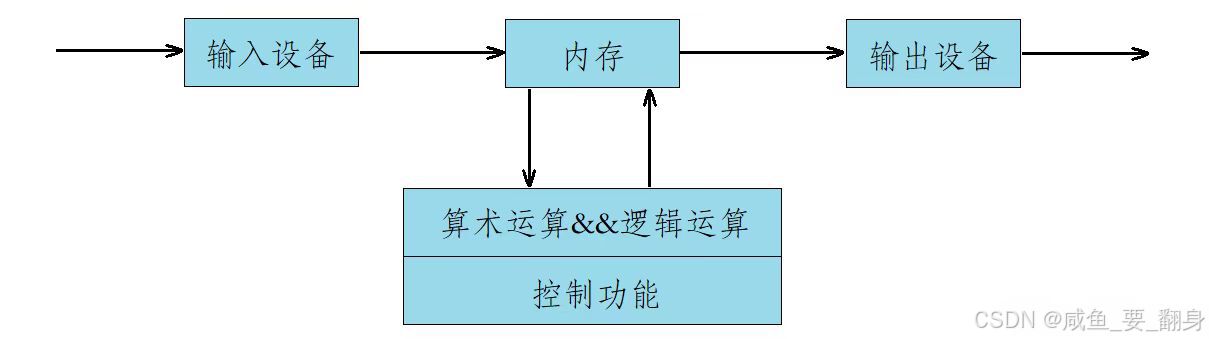

这一阶段形成原始计算模型:

但该模型存在根本性缺陷——缺少对运算流程的调度能力。如同没有指挥的交响乐团,各部件无法协同工作。

2. 控制系统的诞生

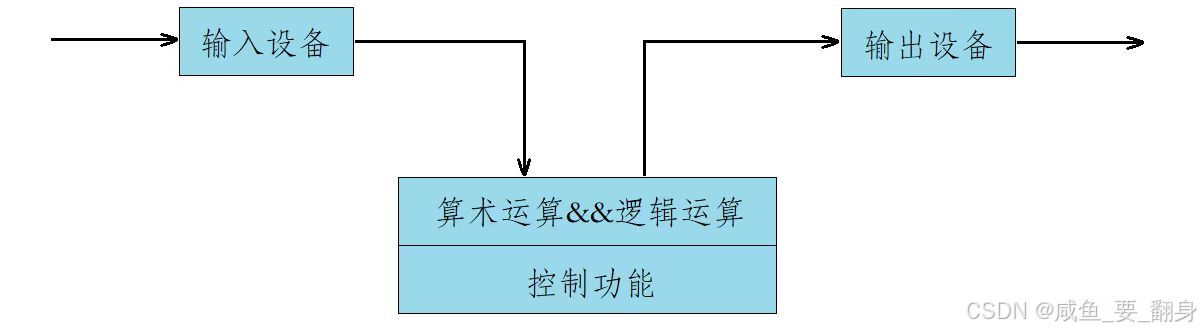

为突破原始模型的局限,体系演化出第四大核心模块:

-

控制单元:通过指令译码器和程序计数器实现时序控制

-

在硬件层面:协调输入设备数据采集、运算单元工作周期、输出设备响应时序

-

在软件层面:映射为编程语言中的分支跳转(if/else)、循环控制(for/while)、函数调用等抽象机制

-

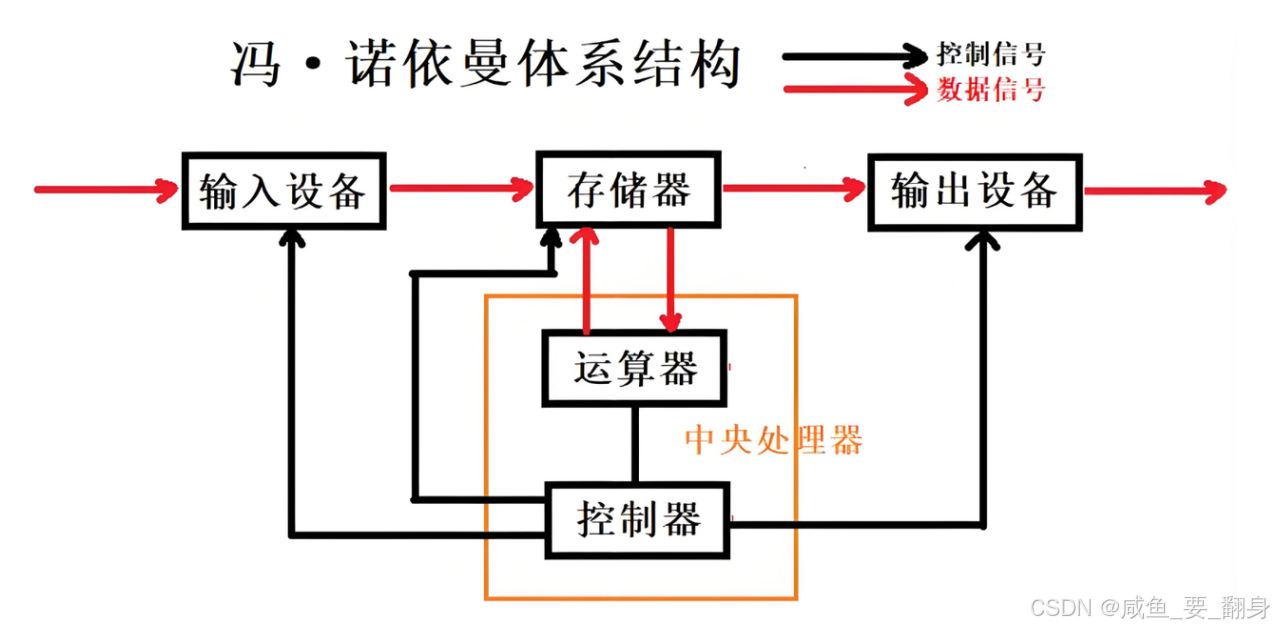

此时架构进化为:

这标志着中央处理器(CPU)的雏形形成,包含运算器(ALU)、控制器(CU)、寄存器组三大组件。

3. 性能瓶颈的发现

当系统尝试处理复杂任务时,暴露严重性能缺陷:

-

速度失衡现象:CPU运算速度(纳秒级)与机械式I/O设备(毫秒级)存在万倍级差异

-

木桶效应显现:系统整体吞吐量受限于最慢组件(I/O设备),CPU长期处于闲置状态

-

数据通路阻塞:直接I/O交互导致"计算-等待"的乒乓效应(乒乓效应(ping-pong effect)是一个跨学科概念,指系统、行为或状态在两个或多个选项间频繁切换的现象。),效率呈断崖式下降

此阶段的架构如同配备F1引擎却装着马车轮毂的系统,严重制约了计算潜力释放。

4. 内存层的革命性引入

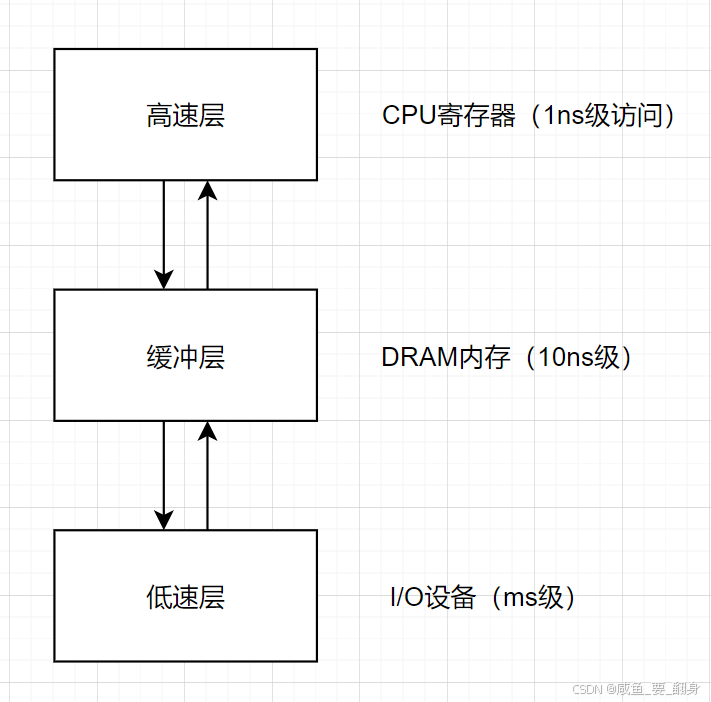

冯 • 诺依曼通过引入内存(主存储器)创造性地构建三级缓冲体系:

内存的核心价值:

-

速度中介:填补CPU与I/O设备间的速度鸿沟

-

数据缓存:预存待处理数据池,消除CPU等待时间

-

指令存储:实现"存储程序"革命性理念(后文详述)

5. 完整架构的最终成型

优化后的数据流呈现分层处理特征:

注意: 这里存储器只是内存,不包括外存。

关键性突破:

-

空间解耦合:CPU不再直接对接I/O设备,通过内存实现物理隔离

-

时间异步化:I/O操作与计算操作可并行进行(早期流水线思想)

-

带宽匹配:内存总线带宽介于CPU内部总线与I/O通道之间,形成平滑过渡

6. 体系结构特征凝练

经典冯 • 诺依曼架构呈现五大特征:

-

存储程序原理:指令与数据同等存储在内存中

-

顺序执行机制:通过程序计数器实现线性地址访问

-

二进制编码:采用基尔霍夫开关代数实现布尔逻辑

-

集中控制:由CU统一调度运算器、寄存器、存储访问

-

层次存储:寄存器→缓存→内存→外存的速度梯度设计

7. 历史对照与启示

对比早期哈佛架构(指令与数据分离存储):

-

优势:简化设计复杂度,降低硬件实现成本

-

局限:埋下"冯 • 诺依曼瓶颈"(内存访问速度制约计算速度)

-

演化:现代CPU通过缓存分级、指令预取、乱序执行等技术创新突破原始限制

8. 哲学层面的范式转变

该体系结构的划时代意义在于:

-

从专用到通用:通过改变存储程序实现不同功能,无需硬件重构

-

从机械到抽象:建立"输入-处理-输出"的普适计算模型

-

从物理到逻辑:将计算过程抽象为可数学描述的状态迁移过程

注:

-

存储器层级在现代计算机中已扩展为:寄存器→L1/L2/L3缓存→主存→SSD/HDD→离线存储

-

现代GPU等异构计算单元正在突破传统架构,但仍是冯 • 诺依曼体系的演进而非颠覆

-

"存储程序"概念虽源于图灵的理论,但冯 • 诺依曼团队首次实现了工程化应用

二、关于内存提高冯•诺依曼体系结构效率的方法

很多人存在一个疑问:数据为什么要先经过内存再传输给CPU,而不是让CPU直接从输入设备获取?这样真的能提高效率吗?

要理解这个问题,关键在于认识内存的特殊功能。虽然内存容量通常只有4G或8G,但它具备数据预加载的能力,这正是提升系统效率的核心所在。

这就要提到计算机科学中的重要原理——局部性原理。统计研究表明,当某个数据被访问时,其相邻数据很可能在接下来也被访问。因此,当CPU请求某行数据时,内存会同时预加载该行之后的若干数据。由于CPU处理和内存加载可以并行进行,下次CPU需要数据时就能直接从内存中快速获取。

输出过程同样如此。CPU处理完数据后先存入内存,当输出设备需要时再从内存读取,这就形成了我们熟知的缓冲区机制。比如屏幕显示要等到缓冲区满才刷新,或者通过fflush函数强制刷新缓冲区,都是这种内存缓冲技术的具体应用。

三、实例:数据的流动过程

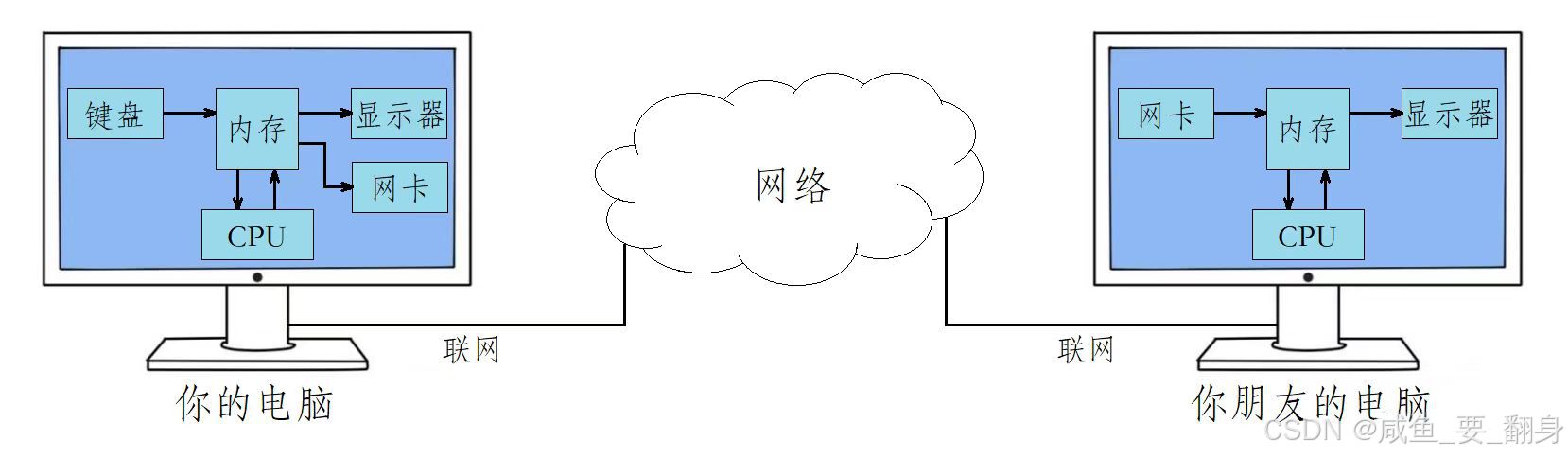

对冯 • 诺依曼的理解,不能停留在概念上,要深入到对软件数据流理解上,请解释,从你登录 上qq开始和某位朋友聊天开始,数据的流动过程。从你打开窗口,开始给他发消息,到他的到消息之后的数据流动过程。如果是在qq上发送文件呢?

使用QQ进行消息发送需要网络连接,且双方电脑均采用冯 • 诺依曼体系结构。在这个通信过程中,设备角色分配如下:

- 你的电脑:键盘作为输入设备,显示器和网卡作为输出设备

- 朋友的电脑:网卡作为输入设备,显示器作为输出设备

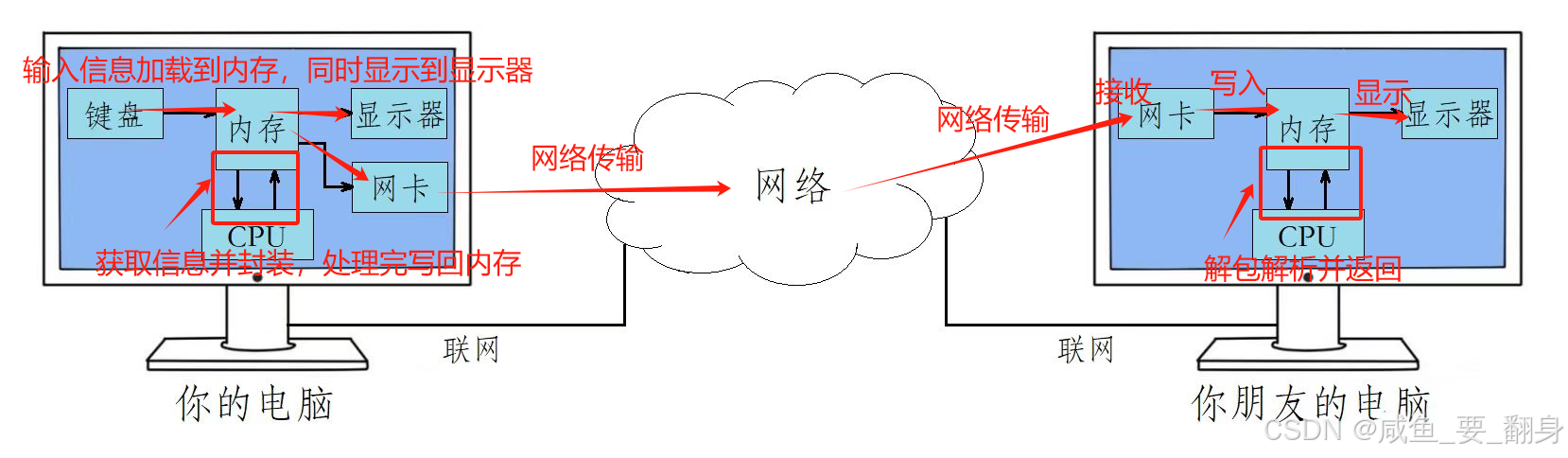

消息发送流程如下:

- 你通过键盘输入消息,信息被加载到内存,显示器同步读取内存内容并显示,使你能实时看到输入内容

- CPU从内存获取原始消息进行封装处理,完成后将数据写回内存

- 网卡读取封装后的数据,通过网络传输(网络处理细节省略)

- 对方网卡接收数据并存入内存

- 对方CPU从内存获取数据并进行解包处理,完成后将数据写回内存

- 对方显示器读取解包后的消息并显示

四、相关小知识(冯•诺依曼体系结构)

关于冯 • 诺依曼体系结构,需要明确以下几点关键信息:

- 存储器的定义特指内存

- CPU仅能直接读写内存,不能直接访问外设(输入/输出设备)

- 外设的数据传输必须通过内存完成

- 所有硬件设备都只能直接与内存交互

冯 • 诺依曼体系结构图直观展示了这一硬件交互逻辑:CPU和所有外设都只能直接与内存进行数据交换。这解释了为什么程序必须加载到内存才能运行——因为:

- 可执行程序文件存储在硬盘(外设)上

- CPU只能从内存读取指令和数据

常见外设分类说明:

- 输入设备:键盘、鼠标、网卡、硬盘、麦克风等

- 输出设备:显示器、音响、打印机等

- 注意:同一设备可能在不同场景下分别充当输入/输出角色(如网卡、硬盘)

关于寄存器的重要补充:

- 寄存器不仅存在于CPU中,各种外设也配备寄存器

- 例如键盘工作时,会先将输入数据暂存于寄存器,再传输到内存

物理连接说明:

- 各硬件通过总线互联

- 外设与内存间:IO总线

- CPU与内存间:系统总线