【全解析】EN18031标准下的DLM删除机制

在当今数字化时代,隐私与数据安全愈发重要。对于各类设备而言,有效管理用户数据的删除是保护隐私的关键环节。EN18031 标准中的 DLM(Deletion Mechanism)删除机制,为保障用户数据安全提供了明确的规范和指导。本文将深入剖析这一机制,帮助大家理解其在设备数据管理中的重要性与应用方式。

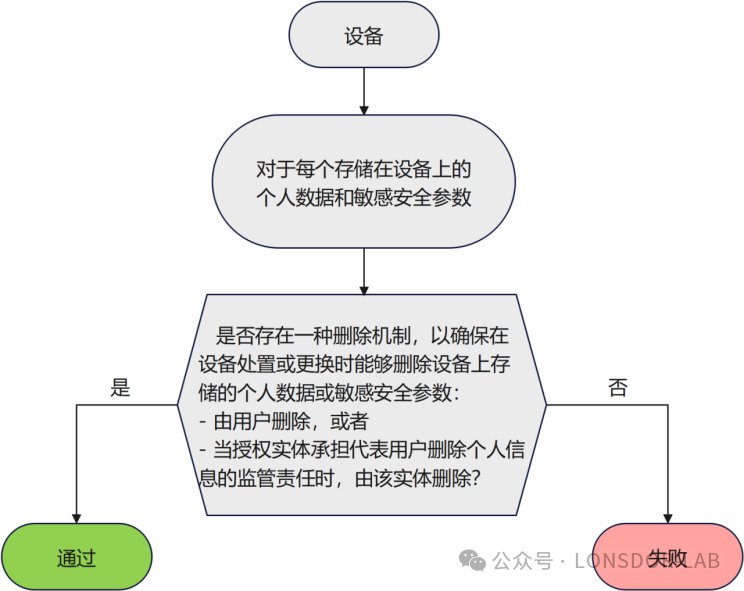

DLM-1规定,设备必须提供删除机制,使用户能够删除存储在设备上的个人数据和敏感安全参数。这一要求可以防止设备在处置或更换时,用户个人数据面临泄露风险。如果缺乏有效的删除机制,当设备被废弃或转售时,用户的个人信息可能会落入他人之手,导致隐私泄露,引发一系列安全问题。

该机制的实施主体主要包括用户自身,以及在特定情况下拥有管理员权限的用户。一般情况下,用户可自行删除其个人数据;而在某些场景中,管理员可能负责代表用户执行数据删除操作,以确保设备的合规性和安全性。例如在企业环境中,员工离职时,管理员需要依据 DLM 机制删除该员工在设备上的相关数据,保障企业数据安全和员工隐私。

为保障数据安全,DLM 删除机制要具备防篡改能力。一方面,它要防止未经授权的人员触发删除操作,保护用户数据不被恶意删除;另一方面,也要阻止有人试图阻止授权的删除操作,确保数据删除的顺利进行。在技术实现上,可采用加密技术对删除过程进行保护,同时结合访问控制机制,只有授权人员才能执行删除操作。而且,删除机制应确保数据被永久删除,无法通过常规手段恢复。通过覆盖存储区域、删除加密密钥等方式,让删除后的数据无法被恢复,从根本上消除数据泄露的隐患。

从用户体验的角度出发,DLM 删除机制应设计得简单易用。对于普通用户而言,复杂的操作流程可能会导致他们放弃使用删除功能,从而使数据安全得不到保障。因此,删除机制应在设备的用户界面中易于找到,操作步骤简洁明了。可以通过设置专门的删除选项或快捷操作方式,让用户能够轻松完成数据删除。设备可在设置菜单中提供明确的 “数据删除” 选项,用户只需按照提示进行简单操作,即可完成个人数据和敏感安全参数的删除。

DLM 删除机制在保障用户隐私和数据安全方面发挥着不可或缺的作用。在个人层面,它为用户提供了对自己数据的有效控制权,让用户能够在设备使用结束或数据不再需要时,放心地删除个人信息,避免隐私泄露。在企业和机构层面,该机制有助于满足法规要求,降低数据安全风险。

随着物联网技术的不断发展,越来越多的设备接入网络,数据的安全性面临更大挑战。DLM 删除机制作为保障数据安全的重要一环,其重要性将愈发凸显。它不仅是设备制造商确保产品合规性的关键,也是用户保护自身权益的有力保障,为用户和企业提供更加强有力的数据安全支持。