USB基础知识

一、什么是USB?

USB是英文Universal Serial Bus的缩写,意为通用串行总线。

USB最初是为了替代许多不同的低速总线(包括并行、串行和键盘连接)而设计的,它以单一类型的总线连接各种不同的类型的设备。USB的发展已经超越了这些低速的连接方式,它现在可以支持几乎所有可以连接到PC上的设备。最新的USB规范修订了理论上高达480Mbps的高速连接。

作为设备间互连和数据通信的一种简单、方便的方式,小型、具有高性价比、易于连接智能手机、移动设备,甚至工业应用外围设备。

简单地说,总线是电子系统中不同组件之间传输数据或电源的一种方法;串行表明数据是通过同一条或几条线以一个比特的方式传输的。

USB 是一种工程标准,是针对电子系统中连接各种设备的连接器和电缆而制定的“通用”规范。由 Intel、Compaq、Digital、IBM、Microsoft、NEC及Northern Telecom 等计算机公司和通信公司于1995年联合制定,并逐渐形成了计算机与外设通讯的行业标准。

二、USB相关术语

| 术语 | 说明 |

| USB | Universal Serial Bus, 通用串行总线 |

| OTG | On-The-Go |

| ADB | Android Debug Bridge,Android 调试桥 |

| Gadget | 小配件 |

| HCD | Host Controller Driver,主机控制器驱动 |

| UDC | USB Device Controller, USB 设备控制器 |

| HCI | Host Controller Interface,主机控制器接口 |

| EHCI | Enhanced Host Controller Interface,增强型主机控制器接口 |

| OHCI | Open Host Controller Interface,开放式主机控制器接口 |

三、USB的发展历史

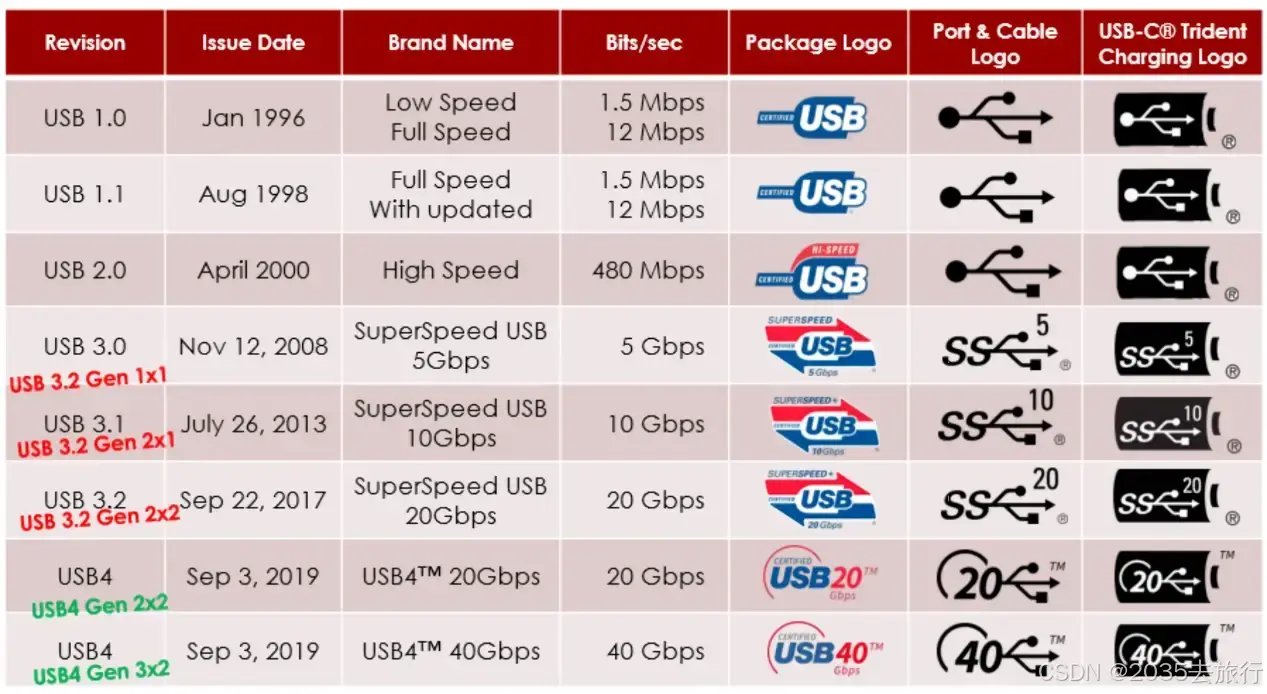

USB 自 1996 年首次面市以来,已经发展出了大量的功能。在 20 世纪 90 年代 USB 推出之前,互连方面的数据传输复杂而缓慢。经过几十年的稳定的改进和改变,USB 和 USB Implementers Forum (USB-IF) 创造的互连能力超出预期,USB 的数据速度、电源传输等都在持续提高。

-

USB 之前的互连器件

在 USB 出现之前,数据传输缓慢是常态,传输速率范围通常是从并行传输的每秒 100 kB 到串行传输的每秒 450 kb。计算机制造商不仅使用串行端口和并行端口,而且还有各种专有的插头、连接器和电缆,这些经常需要专门的驱动程序和卡。此外,热插拔功能受限,在插入任何设备和重新打开硬件之前,必须先关闭该硬件。

USB-IF 于 1994 年开始制定 USB 标准,并公布了几个先行版本(USB 0.8 和 0.9),但未投入商用。1995 年,USB 0.99 在先行标准列表中封顶,又未实现商用。

2. USB 1.0 和 USB 1.1

USB 1.0 标志着 1996 年 USB 标准的一次重大发布,其数据速率为低速 1.5 Mbps 和全速 12 Mbps。尽管 USB 1.0 带来了热插拔和自我配置的便利,但作为首款商用 USB 版本并未得到广泛采用。

USB 1.1 于两年后的 1998 年被推出。虽然与 USB 1.0 的数据传输能力相当,但它也可以适应低带宽设备,以较慢的速度运行。苹果公司的 iMac G3 采用了被称为 全速 的 USB 1.1,并停止使用串行和并行端口,这一动作让 USB 1.1 闻名业界。这为此后 USB 标准的普及铺平了道路。USB 1.0 和 USB 1.1 还规定了实体 USB 连接器的使用标准,即 A 型和 B 型。

3. USB 2.0

21 世纪初,由于个人电脑及其各种外围设备的广泛普及,对更高数据传输速度的需求日益增加。因此,USB 2.0 在 2000 年 4 月亮相市场。这一标准的数据传输能力为 480 Mbps,但由于受到总线的限制,一度降至 280 Mbps。USB 2.0 采用了高速这一名称,并兼容以前的标准且传输速度为 1.5 Mbps 或 12 Mbps。此时,将 USB 用作电源已开始成为更常见的做法,其电气标准是 5V 电压下提供高达 500 mA 的电流。

USB 2.0 还引入了 USB On-the-Go 技术,它实现了两个设备间的互动,而不需要单独的 USB 主机。至此,USB 连接总出现在主机(计算机)和外围设备(鼠标、键盘、音乐设备等)之间。

在实体连接器标准方面,USB 2.0 与 USB Type A、B 和 C 连接器以及 Mini 和 Micro A 和 B 兼容。然而经过多年后,Micro A 和 B 以及 Type C 实体连接器分别于 2007 年和 2014 年推出。

4. USB 3.0

USB 3.0 及以后的版本是 USB 标准经历了多次迭代和命名规则的改变的结果。为了避免混淆,在更详细地阐明的命名规则之前,我们在提到这些标准时采用其初的发布名称。

2008 年发布的 USB 3.0 支持 5 Gbps 数据传输速度,但实际达到的速度更接近于 3 Gbps。USB 3.0 被称为 SuperSpeedUSB,将 USB 2.0 硬件的四条连接线增加到八条,并允许数据双向传输,同时向后兼容 USB 2.0。该标准还将电源能力提高到 5 V 900 mA。此外还需注意的是,如 USB 3.0 A 型和 B 型连接器等特定型 USB 3.0 硬件用蓝色来表示其兼容性。

随着 USB 3.2 命名规则的引入,USB 3.0 现在被称为 USB 3.2 Gen 1(第 1 代)。

5. USB 3.1

与 USB 3.0 相同,USB 3.1 是 2013 年发布的一个临时标准,它只是将数据速率提高了一倍,达到 10 Gbps。该标准的名称为 SuperSpeed+,并一度采用了两级命名规则:USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) 和 USB 3.1 Gen 2。同样,随着 USB 3.2 命名规则的引入,USB 3.1 Gen 2 现被称为 USB 3.2 Gen 2。

6. USB 3.2

2017 年 9 月推出的 USB 3.2 标准取代了 USB 3.0 和 3.1 标准的命名规则,同时增加了第三级数据能力,可达 20 Gbps。该标准被称为 USB 3.2 Gen 2x2,它充分利用了 USB Type-C? 连接器的双通道数据传输通道,可以在两个线对的每个方向上都达到 10 Gbps 传输速度。我们还经常看到 USB 3.2 标准下的两个低级标准被列为 USB 3.2 Gen 1x1 或 USB 3.2 Gen 2x1,这只是为所使用的数据线数量增加了背景。

7.USB 4.0

基于 Thunderbolt 3 协议的 USB 4.0 于 2019 年 8 月发布,数据传输速度高达 40Gbps 并具有专门的视频传输方法。Power Delivery 3.1 标准还将 USB 的电源能力提高到 240 W。虽然从技术上讲,Power Delivery 标准和 USB 4.0 是分开的,但它们平行发展且经常同时出现。这两种标准只有通过实体 USB Type C 连接器的硬件功能才能得以充分利用。